Предисловие авторов

Это рассказ о попытке переворота в нацистской Германии, которая едва не оказалась успешной. Если бы этот переворот свершился, война оказалась бы короче почти на год, было бы спасено бесчисленное множество человеческих жизней и материальных ценностей. Скорее всего, и границы современной Европы были бы не такими, как сейчас. Между союзниками и новым правительством Германии прошли бы переговоры, и уже через несколько недель после 20 июля был бы заключен мир в той или иной форме.

Июльский заговор потерпел крах не только потому, что Гитлер остался в живых. Свою роль сыграли некоторые типичные слабости человеческой натуры в данном контексте исторических реалий. Предлагаемая книга — это, прежде всего, яркий и правдивый рассказ о людских ошибках, о слабости и доблести, о нерешительности и целеустремленности.

История нечасто порождает драмы, словно специально предназначенные для выявления конфликтов поколений, темпераментов и убеждений, которые продемонстрировал этот заговор, во многих отношениях принявший характер христианского крестового похода против сил зла. Это был поход, оказавшийся неудачным из-за недостаточного единства в рядах его членов, а также из-за отсутствия должного внимания к человеческому фактору. В этом повествовании о людях, которые знали, чего хотели, но не понимали, как этого добиться, нашлось место иронии и пафосу, сатире и комедии, напряженному действию, идеализму и трагедии.

Мы проанализировали события заговора в свете новых данных, ставших доступными в Германии в начале 60-х годов. Многие несоответствия и противоречия в подробностях событий заговора, допущенные в процессе его воссоздания сразу после войны, теперь устранены, а также использованы новые факты. Невероятные события, происшедшие в Растенбурге, Берлине и Париже 20 июля 1944 года, представлены нами значительно полнее, чем ранее, и изложены в манере, позволившей — по крайней мере, мы на это надеемся — всесторонне выявить человеческую трагедию и иронию случившегося.

Нам повезло получить личную помощь людей, которые были в той или иной степени вовлечены в заговор и пережили последовавшие за ним жестокие репрессии или являлись близкими родственниками главных его участников, казненных в период между июлем 1944 года и маем 1945 года — датой окончательной капитуляции Германии.

Мы также изучили свидетельства офицеров и высших должностных лиц СС и нацистского правительства того времени, документы и стенограммы допросов, сохранившиеся в архивах гестапо. Среди последних были и известные записки Кальтенбруннера, опубликованные только недавно.

Нашей главной целью было написание истории о заговоре таким образом, чтобы подчеркнуть разные судьбы и мотивы действий его самых активных участников. Для того чтобы рассказ получился как можно более полным, мы использовали все доступные источники, как опубликованные, так и нет.

К читателю

Когда рукопись уже была подготовлена к изданию, три вопроса, связанные с этой историей, все еще оставались неясными. Они касались генерала Фельгибеля, генерала Хойзингера и заявления, сделанного, как считали в Германии, в 1946 году Уинстоном Черчиллем в палате общин. Первые два момента наиболее интересны, потому что представляют собой типичные трудности, с которыми непременно сталкиваешься при исследовании таких деликатных событий в недавней истории, коим является покушение на жизнь Гитлера 20 июля 1944 года.

I. Телефонный звонок, якобы сделанный Фельгибелем из Растенбурга 20 июля

Генерал Фельгибель был руководителем службы связи вермахта. Фельгибель обеспечивал связь между всеми государственными, партийными и высшими военными органами, в том числе радиосвязь Гитлера и Верховного главнокомандования. 20 июля, как только взорвется бомба, он должен был позвонить Ольбрихту на Бендлерштрассе{1}, после чего вывести из строя всю систему связи, взорвав ее. Таким образом заговорщики хотели изолировать Растенбург и получить возможность беспрепятственно осуществлять командование разными армейскими группами.

Точно неизвестно, как развивались события, когда Фельгибель увидел, что Гитлер после взрыва остался жив — рассказов об этом много, и все не похожи друг на друга. Например, Уиллер-Беннет в «Немезиде» (1953) говорит, что «Фельгибель, к сожалению, оказался неспособным выполнить свою задачу» и не сделал ничего, даже не позвонил на Бендлерштрассе. Генерал Тиле, эксперт по связи из штаба Ольбрихта, вскоре после трех часов связался по телефону с Растенбургом и узнал, что Гитлер после взрыва уцелел, это сообщение было опровергнуто Штауффенбергом, прибывшим в аэропорт Рангсдорф. Таким образом, Уиллер-Беннет готов возложить всю полноту ответственности за крах путча на плечи генерала Фельгибеля.

Согласно утверждению Вейта Осаса в «Валькирии» (1953), первый приказ Гитлера после взрыва был о том, что никто не должен знать о происшедшем, а это, в свою очередь, означало, что все средства связи были сразу взяты под контроль СС. Осас считает, что система связи должна была быть выведена из строя, но, полагает он, Фельгибель не мог этого сделать, а также у него не было возможности позвонить на Бендлерштрассе, где люди оставались без информации до трех тридцати пополудни. Осас подчеркивает, что все звонки по техническим причинам проходили через Берлин, и это придавало коммутаторам и телетайпам Бендлерштрассе дополнительное значение. (Главный центр связи находился в процессе перевода из Растенбурга в Цоссен.) Осас не понимает, почему Тиле не принял этот факт во внимание и не объяснил, как могла в Растенбурге сохраниться возможность связываться через Берлин с региональными командирами с такой легкостью. Если верить Осасу, гестаповцы и эсэсовцы могли без проблем звонить куда хотели. В половине второго адъютант Гиммлера подполковник Суханек позвонил шефу гестапо Мюллеру и передал приказ отправить самолетом в Растенбург команду следователей. Приказ был немедленно выполнен, и следователи под командованием Копкова вылетели уже через несколько часов. Имя Кальтенбруннера в связи с этим полетом не упоминается. Осас ни в чем не обвиняет Фельгибеля, поскольку считает, что не в его силах было выполнить запланированные действия.

Константин Фицгиббон в «Рубашке Несса» (1956) упоминает о телефонном разговоре между Фельгибелем и Тиле, о котором говорил Уиллер-Беннет, с добавлением, что звонок задержался. Неопределенно сославшись на плохое соединение, Фельгибель сказал своему начальнику штаба Хану: «Случилось нечто ужасное. Фюрер жив. Все заблокировано». В любом случае Фельгибель не имел возможности взорвать аппаратуру связи, расположенную в нескольких подземных бункерах, без существенной и хорошо организованной помощи. Фицгиббон уверен, что Фельгибель в точности выполнил все, что ему было поручено заговорщиками. И Ширер во «Взлете и падении Третьего рейха» с этим соглашается, хотя и высказывается неясно по основному вопросу: в котором все-таки часу Фельгибель позвонил Тиле на Бендлерштрассе.

Герштенмайер, находившийся на Бендлерштрассе, говорит о «личном сообщении Фельгибеля из ставки о том, что Гитлер жив». При этом он добавил, что присутствующие отнеслись к информации с недоверием, предположив, что сделать подобное заявление по телефону генерала принудили силой. Однако в беседе с Генрихом Френкелем Герштенмайер выразил сомнение, действительно ли с Тиле разговаривал лично Фельгибель. Гизевиус в своей книге «До горького конца» утверждает, что связь должна была быть уничтоженной, но этого не случилось. Он также говорит, что «через несколько минут после взрыва генерал Фельгибель позвонил, как и было условлено, Ольбрихту. Помощник Геббельса Рудольф Земмлер записал в дневнике, который тайно вел в то время, что Геббельс первым узнал о взрыве (и ничего больше) из Растенбурга — в час или около того.

Фельгибель и Хан были арестованы около одиннадцати часов ночи 20 июля, хотя в записях Кальтенбруннера фигурирует дата 21 июля. На допросах Фельгибель утверждал, что заранее предупредил своих коллег-заговорщиков, что не контролирует связь так полно, как хотелось бы. Хан тоже признал, что полная изоляция потребовала бы проведения серьезной с технической точки зрения операции, захвата всех международных коммутаторов, связи с имперским почтовым ведомством. Потребовалось бы пятнадцать — двадцать человек, чтобы занять стратегически важные пункты немецкой телефонной сети. В конце концов было решено, что Фельгибель и Хан, когда придет время, будут действовать по обстановке и постараются сделать все, что в их силах. Вне всяких сомнений, Фельгибель намеревался после смерти Гитлера взять под контроль все коммутаторы Растенбурга, однако, как следует из протоколов допросов, он утратил решимость, увидев Гитлера живым, и приказал Хану и Штиффу хранить молчание, чтобы ни слова о неудачной попытке не вышло за пределы Растенбурга, тем самым сыграв на руку Гитлеру и подкрепив его распоряжение. Позднее некоторые звонки были разрешены.

По нашему мнению, сегодня можно не сомневаться в том, что Фельгибель не звонил, да и не мог звонить на Бендлерштрассе в час. Представляется чрезвычайно сомнительным, что именно он разговаривал с Тиле, когда последнему в конце концов удалось в три тридцать пополудни дозвониться в Растенбург. Он получил очень сжатый отчет о случившемся, что соответствовало указанию Гитлера хранить провалившееся покушение в тайне от внешнего мира. Никто из людей, присутствовавших в тот день на Бендлерштрассе, до того времени не имел точной информации из Растенбурга. Новости, полученные в три тридцать, стали результатом первого контакта Бендлерштрассе и Растенбурга. Их оказалось достаточно, чтобы Ольбрихт дал команду к началу «Валькирии».

Говорят, что, услышав вынесенный ему Народной судебной палатой смертный приговор, Фельгибель крикнул Фрейслеру: «Вам следует поспешить с исполнением приговора, господин президент, иначе вы рискуете быть повешенным раньше нас».

Фельгибель был казнен 4 сентября вместе с Ханом и Тиле.

II. Генерал Хойзингер и покушение

Доктор Эрнст Вирмер, высокопоставленный гражданский служащий министерства обороны в Бонне и младший брат Йозефа Вирмера, видного участника заговора против Гитлера, любезно передал от нашего имени просьбу генералу Хойзингеру в его натовский офис в Вашингтоне пролить свет на его участие в заговоре. К сожалению, ответ на это письмо так и не был получен, так же как и на предыдущее.

В книгах, изданных в Восточной Германии, генерал Хойзингер подвергся яростным нападкам. Существовало мнение, что он выдал своих товарищей– заговорщиков нацистам. Очевидно, эти обвинения направлены на продолжение политики холодной войны.

Здесь хотим привести некоторые сомнения, вытекающие из имеющихся фактов, которые может разрешить только сам генерал Хойзингер. Согласно расшифровке стенограммы заседания Народной судебной палаты от 7 августа 1944 года, Хойзингера в заговор вовлек Штифф, он утверждал, что тот был единственным старшим офицером штаба, которого он известил о предстоящем покушении. Людей вешали и за меньшее. Генерал Хойзингер был взят под стражу, но освобожден после допросов и написания им памятной записки (Denkschrift), на которую он ссылается в своей книге «Командная власть в конфликте» (Befehl im Widerstreit). За эту записку его поблагодарил лично фюрер. «Я изучил вашу записку, — сказал Гитлер, обращаясь к Хойзингеру. — Большое вам спасибо. Это самый исчерпывающий критический анализ моих военных действий». О содержании сего документа ничего не говорится.

В отчете о процессе, опубликованном в «Фелькише беобахтер» 9 августа 1944 года, сообщается о допросе Штиффа, но не упоминается о генерале Хойзингере. Представляется, что памятная записка была написана в казарме СС Дрёген, где содержались некоторые арестованные. В информационном бюллетене общества бывших офицеров (Mitteilungsblatt der Arbeitsgemeinschaft ehemaliger Offiziere), опубликованном в Восточном Берлине в мае 1960 года, человек по имени Максимилиан Ханневальд утверждает, что в течение нескольких лет находился в различных концентрационных лагерях и занимался уборкой помещений в Дрёгене. Там он неоднократно видел Хойзингера. У него была собственная комната, в которой он проводил все время, работая над газетами и документами.

Бомба взорвалась в Растенбурге как раз в тот момент, когда Хойзингер делал доклад Гитлеру. Если бы генерал действительно заранее знал, что на определенное время запланирован взрыв, он, вероятно, принял бы меры к обеспечению собственной безопасности и постарался держаться подальше от Гитлера. Но с другой стороны, если Штифф лгал, почему генерал открыто не заявил об этом? Единственным человеком, который мог бы дать исчерпывающие ответы на все неясные вопросы, является сам генерал.

III. Заявление, касающееся заговорщиков, якобы сделанное сэром Уинстоном Черчиллем в 1946 году

Еще один вопрос остался нерешенным при подготовке настоящей книги к печати. Он относится к заявлению, якобы сделанному сэром Уинстоном Черчиллем в палате общин в 1946 году. Впервые оно было опубликовано Пехелем в «Немецком сопротивлении» (Deutscher Widerstand) (1947) и с тех пор постоянно перепечатывается в немецкой литературе о покушении на жизнь фюрера, включая официальную версию, изданную боннским правительством, «Немцы против Гитлера» (1952, 1960). Редакторы сообщили нам, что собираются исключить выдержки из упомянутого заявления из последующих изданий, поскольку ни они, ни ученые Института современной истории не считают его подлинность установленной. В официальных отчетах о заседаниях английского парламента за 1945–1946 годы такого заявления британского премьера нет.

В переводе с немецкого текст заявления звучит следующим образом: «В Германии существовала оппозиция, постепенно ослабленная собственными жертвами и безвольной внешней политикой. И тем не менее она занимает место среди величайших и благороднейших достижений в мировой политической истории. Эти люди сражались, не получая никакой помощи ни внутри страны, ни извне. Ими руководила только собственная совесть, не позволившая им мириться со злом. Всю свою жизнь они оставались для нас невидимыми и неузнанными, потому что были вынуждены тщательно маскироваться. Только после смерти мир узнал об их сопротивлении. Их гибель не может оправдать все, что произошло в Германии, но их действия и жертвы обеспечили основу для ее возрождения. Придет время, когда эта героическая глава в истории Германии будет оценена по достоинству».

В 1946 году мы сделали попытку получить подтверждение или опровержение этого заявления одновременно и в секретариате сэра Уинстона Черчилля, и у Рэндолфа Черчилля, который занимался написанием биографии своего отца. Ни один из этих источников не знал ничего об этом заявлении и не смог помочь нам проследить его происхождение.

Нам представляется сомнительным, что сэр Уинстон Черчилль мог сказать в те времена нечто подобное. Епископ Белл среди прочих следил за тем, чтобы члены Сопротивления не оставались невидимыми для британского правительства, а Черчилля лично информировали о своих намерениях перед войной Тротт, Шлабрендорф, Клейст, отец Эвальда фон Клейста, и Герделер.

Главные действующие лица драмы

Бек Людвиг (1880–1944), генерал-полковник. Начальник Генерального штаба сухопутных войск, в 1938 году уволен в отставку. Один из выдающихся представителей старого поколения, входивших в состав движения Сопротивления в Германии. Оппозиционные Гитлеру силы рассматривали Бека как возможного главу государства после устранения нацистов. Умер, совершив попытку самоубийства 20 июля 1944 года.

Бонхёффер Дитрих (1906–1945), пастор. Замечательный ученый и педагог. Сотрудник абвера. В мае 1942 года пытался установить контакт с англичанами от имени оппозиционных сил при посредстве чичестерского епископа Белла (Швеция). Арестован в апреле 1943 года, казнен в апреле 1945 года.

Вирмер Иозеф (1901–1944). Берлинский юрист, сыгравший решающую роль в урегулировании противоречий между различными фракциями заговорщиков. Арестован после раскрытия заговора. Казнен 8 сентября 1944 года.

Вицлебен Эрвин фон (1881–1944), фельдмаршал. В 1942 году оставил действительную службу. Старейший член движения Сопротивления. В случае успеха заговора должен был стать главнокомандующим вермахтом. Осужден и казнен в августе 1944 года.

Геббельс Йозеф (1897–1945), министр пропаганды и глава Берлина. Его быстрые и решительные действия стали главной причиной поражения заговора в Берлине.

Гелльдорф Вольф Генрих фон (1896–1944), граф, генерал СС. С 1934 года руководитель полицейского управления Берлина. Казнен в августе 1944 года.

Гепнер Эрих фон (1886–1944), генерал-полковник. Командир танковых войск. В 1941 году лишен звания и уволен из армии Гитлером за невыполнение его приказов на русском фронте. Было решено, что после ликвидации Гитлера он заменит Фромма на посту командующего армией резерва, если последний откажет заговорщикам в поддержке. Предстал перед судом и казнен в августе 1944 года.

Герделер Карл (1884–1945). Бывший обер-бургомистр Лейпцига, имперский комиссар по вопросам цен в правительстве Гитлера. Начиная с 1937 года активный сторонник оппозиции и неустанный пропагандист идеи нового правительства, которое должно было сменить гитлеровское. Арестован в августе 1944 года, казнен в феврале 1945 года.

Гизевиус Ганс Бернд (р. 1903). Начинал сотрудником гестапо, стал членом Сопротивления и работал на абвер, находясь на своей консульской базе в Швейцарии. После 20 июля был на несколько месяцев задержан в Германии. В январе 1945 года бежал в Швейцарию. Его мемуары — важный источник информации о Сопротивлении.

Гиммлер Генрих (1900–1945). С 1929 года рейхсфюрер СС, с 1935–1936 годов — руководитель карательного аппарата, с 1943 года — министр внутренних дел. 20 июля назначен Гитлером командующим армией резерва вместо Фромма. Вместе с Геббельсом руководил допросами заговорщиков в ночь с 20 на 21 июля.

Донаньи Ганс (1902–1945), муж сестры Бонхёффера. Эксперт абвера. Арестован в апреле 1943 года, казнен в апреле 1945 года.

Йорк фон Вартенбург Петер (1903–1944), граф. Член «группы Крейсау» — неформального объединения противников нацизма. Казнен 8 августа 1944 года.

Клюге Гюнтер Ханс фон (1882–1944), фельдмаршал. Командовал армией во Франции. Участия в заговоре не принимал и, несмотря на давление, в конце концов отказался его поддержать. Опасаясь ареста, 19 августа 1944 года совершил самоубийство.

Лангбен Карл (1901–1944), юрист. В течение некоторого времени пытался использовать личное знакомство с Гиммлером на благо Сопротивления. Арестован в сентябре 1943 года, казнен в октябре 1944 года.

Лебер Юлиус (1891–1945), социал-демократ. Член рейхстага в 1924–1933 годах. Проведя четыре года в концентрационных лагерях, начиная с 1937 года стал вместе с Лейшнером, Хаубахом и Рейхвейном одной из важнейших фигур «левого крыла» в заговоре. После победы должен был стать министром внутренних дел. Арестован в июле 1944 года, казнен 5 января 1945 года.

Мольтке Гельмут фон (1907–1945), граф. Советник абвера и ведущая фигура в той части немецкого Сопротивления, которая выступала за неприменение насилия. Был основателем и лидером «группы Крейсау». Предстал перед судом и казнен 24 января 1945 года.

Мюллер Йозеф (р. 1898—?), юрист. Один из ведущих деятелей «католического крыла» заговора. Использовал свои связи в Ватикане в попытке обеспечить поддержку союзников на ранних стадиях войны. Арестован в 1943 году, освобожден после войны.

Нёбе Артур (1894–1945), группенфюрер СС. В 1933–1945 годах глава криминальной полиции Германии. В 1941 году руководил действиями группы, осуществлявшей террор на оккупированной территории России. Позднее поддержал Сопротивление. Казнен в марте 1945 года.

Ольбрихт Фридрих (1888–1944), генерал-полковник. Начальник Общего управления Верховного командования сухопутных войск (ОКХ), занимался снабжением войск и армии резерва. 20 июля 1944 года находился в здании военного министерства на Бендлерштрассе. В ту же ночь расстрелян Фроммом.

Остер Ганс (1888–1945), генерал-майор. Начальник центрального отдела абвера, который занимался архивом и кадровыми перестановками. Активный член Сопротивления. Временно освобожден от обязанностей в апреле 1943 года, арестован после покушения и казнен 9 апреля 1945 года.

Попиц Иоханнес фон (1884–1945), профессор. С 1933 года министр финансов Пруссии. Член Сопротивления. С помощью Лангбена вел переговоры с Гиммлером.

Роммель Эрвин (1891–1944), фельдмаршал. Командир Африканского корпуса, затем группы армий во Франции. Поддерживал заговор, но не был согласен с планом взрыва бомбы. После краха заговора был принужден к самоубийству. Это произошло 14 октября 1944 года.

Тресков Хениг фон (1901–1944), генерал-майор. Начальник штаба группы армий «Центр» на Восточном фронте, участник Сопротивления. Разработал план «Валькирия». Совершил самоубийство 21 июля 1944 года.

Тротт цу Зольц Адам фон (1909–1944), служащий имперского министерства иностранных дел и абвера, член Сопротивления. Казнен в августе 1944 года.

Фрейслер Роланд (1893–1945), юрист. В 1942–1945 годах президент нацистской Народной судебной палаты в Берлине. Руководил знаменитыми процессами, состоявшимися после 20 июля. Убит в здании суда во время воздушного налета в феврале 1945 года.

Фромм Фриц (1888–1945), генерал-полковник. Командующий армией резерва. 20 июля отказался поддержать офицеров на Бендлерштрассе и был помещен ими под арест. Впоследствии казнил Ольбрихта, Штауффенберга и их приближенных и вынудил Бека совершить самоубийство. Сам был арестован, осужден и казнен в марте 1945 года.

Хассель Ульрих фон (1881–1944). Бывший посол Германии в Риме, вместе с Беком и Герделером стал активнейшим членом оппозиции в рядах старшего поколения. Арестован 28 июля. Казнен в сентябре 1944 года. Его дневник — источник ценной информации.

Хефтен Вернер фон, лейтенант. Адъютант фон Штауффенберга, сопровождал его 20 июля 1944 года на совещание в Растенбург. Казнен по приказу Фромма вместе со Штауффенбергом.

Хофакер Цезарь фон, генерал-лейтенант. Преданный сторонник Сопротивления, служил в штабе Штюльпнагеля во Франции. Казнен 20 декабря 1944 года.

Шлабрендорф Фабиан фон, обер-лейтенант (1907–1980). Штабной офицер, работавший вместе с Тресковом на Восточном фронте, осуществлял связь с членами движения Сопротивления в Берлине. Арестован в 1944 году, предстал перед судом и был признан виновным. Освобожден в мае 1945 года. Его мемуары, опубликованные после войны, — ценный источник информации.

Штауффенберг Клаус Шенк фон (1907–1944), граф. Полковник, начальник штаба у Фромма, командир армии резерва. Развил план «Валькирия» Трескова, был главным подстрекателем к бунту среди молодого поколения в армии. 20 июля 1944 года принес бомбу в ставку Гитлера. Казнен Фроммом той же ночью.

Штюльпнагель Карл Генрих фон (1886–1944), генерал-полковник. В 1942–1944 годах командовал силами вермахта во Франции, главное действующее лицо заговора во Франции. После неудачной попытки самоубийства был арестован, осужден и казнен в августе 1944 года.

Шуленбург Фриц фон дер (1902–1944). Заместитель президента полиции Берлина, служил под началом графа Хелдорфа. Член «группы Крейсау». Казнен 10 августа 1944 года.

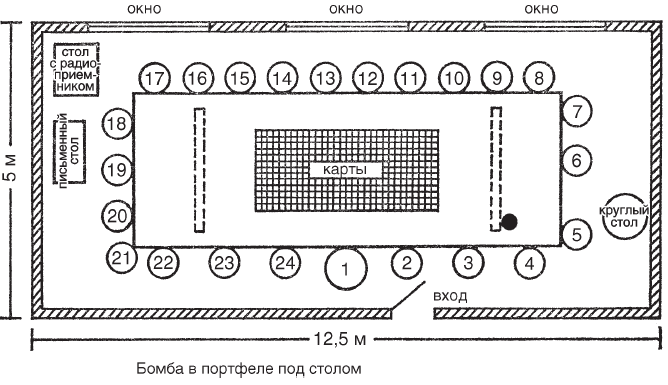

Комната для совещаний в ставке фюрера в Растенбурге

Восточная Пруссия,

20 июля 1944 года, 12.30.

1. Адольф Гитлер.

2. Генерал Хойзингер, начальник оперативного отдела Генерального штаба сухопутных войск, заместитель начальника Генерального штаба.

3. Генерал авиации Кортен, начальник Генерального штаба люфтваффе, умер от ран.

4. Полковник Брандт из Генерального штаба, заместитель Хойзингера, умер от ран.

5. Генерал авиации Боденшатц, представитель Геринга в ставке Гитлера, тяжело ранен в обе ноги.

6. Генерал Шмундт, главный военный адъютант фюрера, позже умер от ран.

7. Подполковник Боргман из Генерального штаба, адъютант фюрера, тяжело ранен.

8. Контр-адмирал фон Путткамер, адъютант фюрера от ВМФ, легко ранен.

9. Стенографист Бергер, убит на месте.

10. Капитан ВМФ Ассман, штабной офицер адмиралтейства в оперативном штабе вооруженных сил.

11. Генерал-майор Шерф, специальный уполномоченный фюрера для написания военной истории, легко ранен.

12. Генерал Буле, начальник штаба сухопутных войск при начальнике ОКВ, легко ранен.

13. Вице-адмирал Фосс, представитель главнокомандующего ВМФ в ставке фюрера.

14. Группенфюрер СС Фегелейн, представитель СС в ставке фюрера.

15. Полковник фон Белов из Генерального штаба, адъютант фюрера от ВВС.

16. Гауптштурмфюрер Гюнше, адъютант фюрера.

17. Стенографист Хаген.

18. Подполковник фон Ион из Генерального штаба, адъютант Кейтеля.

19. Майор Бюхс из Генерального штаба, адъютант Иодля.

20. Подполковник Вейценегер из Генерального штаба, адъютант Кейтеля.

21. Министерский советник фон Зоннлейтнер, представитель министерства иностранных дел в ставке фюрера.

22. Генерал Варлимонт, заместитель начальника штаба оперативного руководства ОКВ, легко контужен.

23. Генерал Иодль, начальник штаба оперативного руководства ОКВ, легко ранен.

24. Фельдмаршал Кейтель, начальник ОКВ.

Часть первая

1

В первые выходные после Троицына дня 1942 года состоялась одна из самых необычных встреч, происходивших во время Второй мировой войны. Два человека, представлявшие народы, которые находились в состоянии смертельной войны друг с другом, тайно встретились в небольшом городке Сигтуна на территории нейтральной Швеции. Один из них, немец, был тайным агентом, и оба путешествовали с некими официальными миссиями, являвшимися прикрытием для их настоящей деятельности, которая имела серьезное политическое значение. Еще более интересен тот факт, что оба были протестантскими священниками.

Это были весьма неординарные люди. Англичанин, Джордж Белл, являлся чичестерским епископом. Он был добродушным человеком, обладавшим тонким чувством юмора и разносторонними интересами, охватывающими не только религиозную, но также социальную и политическую жизнь его страны. Он отправился в Швецию по поручению министерства информации якобы для установления контактов с руководителями шведской церкви и буквально лишился дара речи от изумления, когда неожиданно оказался лицом к лицу с человеком некогда хорошо ему знакомым по Лондону — пастором Дитрихом Бонхёффером.

Бонхёффер, как и Белл, был необычным священнослужителем. Христианство было для него позитивной религией, отстаивавшей право жить полной жизнью. Он считал, что мужчины и женщины должны хорошо есть и пить, любить, а также расширять свой умственный и духовный кругозор, занимаясь искусствами. Бонхёффер был моложе Белла — не так давно вступил в свой четвертый десяток, но, как и его старший коллега, был энергичен и удивительно красив. В 1935 году антинацистская конфессиональная церковь в Германии доверила ему создание нетрадиционного учебного заведения с сильным политическим уклоном, в котором готовили будущих служителей церкви. В 1937 году гестапо его закрыло. Карьера Бонхёффера уже включала университетское преподавание в Берлине, а также работу пастором и капелланом в Барселоне, Нью-Йорке и Лондоне, где он служил почти два года капелланом немецкой конгрегации в Форест-Хилл{2} уже после прихода Гитлера к власти. В предвоенные годы нацисты не признавали пастора, они запрещали его книги и запрещали выступать с проповедями. Хотя Бонхёфферу предложили убежище в Нью-Йорке, он настоял на своем возвращении в Германию из лекционной поездки по Соединенным Штатам, причем в тот момент, когда война была неизбежной. Свое возвращение он объяснил очень просто и типично для себя. Он сказал: «Я должен прожить этот трудный период нашей национальной истории вместе с христианами Германии. У меня не будет права участвовать в восстановлении христианской жизни в Германии после войны, если я не разделю все горести с моим народом».

После возвращения в Германию Бонхёффер поселился в Мюнхене, где стал одним из тайных агентов, услугами которых пользовался абвер — немецкая военная разведка. Эта организация использовалась как прикрытие оппозиционной деятельности группы антинацистских офицеров, в которую входили генерал Ганс Остер, начальник отдела абвера, и его заместитель Ганс фон Донаньи, женатый на сестре Бонхёффера. Именно Остер подготовил документы, позволившие Бонхёфферу отправиться в Швецию и удивить Белла в то памятное воскресенье 1942 года своим неожиданным появлением в доме в Сигтуне, где епископ пил чай с друзьями, и новостями, которые вполне можно было счесть государственной изменой.

Но и Бонхёфферу предстояло удивиться. Когда епископ прибыл в Стокгольм, он встретил там еще одного давнего друга — Ганса Шёнфельда, работавшего одним из руководителей Всемирного совета церквей в Женеве. Бонхёффер ничего не знал о поездке Шёнфельда, которая привела к первой встрече с епископом в Стокгольме, состоявшейся накануне — во вторник 26 мая. Оба деятеля церкви не сговариваясь прибыли с одной и той же срочной миссией.

По словам епископа, Шёнфельд выказывал признаки «значительного напряжения». Казалось, он испытывает настоятельную потребность высказать свои надежды на некую христианскую акцию в Германии, которая могла бы привести к свержению Гитлера. При этом его личное положение оставалось чрезвычайно сложным, поскольку его непосредственным начальником в Берлине был епископ Хекель, поддерживавший нацизм. То, что он сказал епископу, оказалось настолько интересным, что епископский визит доброй воли в церковь нейтральной страны вылился в серию подпольных встреч и совещаний, проведенных группой министров-протестантов, и привел к появлению плана свержения главы германского рейха.

Шёнфельд поделился новостями, которые являлись частично фактами, частично принятием желаемого за действительное. Он поведал епископу, что и в протестантской, и в католической церкви растет движение за освобождение от Гитлера, во имя свободы и права жить по-христиански. В этом движении, помимо некоторых священнослужителей, участвуют армейские офицеры и гражданские служащие, аристократы и рабочие, принадлежавшие к ликвидированным нацистами профсоюзам, и многие другие. Все они, мужчины и женщины, с надеждой взирают на христианскую церковь, ожидая, когда она поведет их против антихристианского режима. Он привел пример безграничного мужества берлинского епископа графа фон Прейзинга, принадлежавшего к Римской католической церкви, и протестантского епископа Вурма. Они оба публично заявили протест против действий нацистов. Хотя вторжения в Британию не произошло, а русские прошедшей зимой сумели остановить немецкое наступление, победа все еще остается за Германией, которая за последние годы присоединила или захватила огромные территории. И все же, настаивал Шёнфельд, есть признаки того, что восстание против Гитлера можно стимулировать, возможно на первом этапе поддержав его замену Гиммлером и эсэсовцами. После этого должен последовать второй этап, в процессе которого контроль над страной установит армия. Германия выведет войска из оккупированных стран (включая, конечно, Чехословакию и Польшу), главные нацистские преступники будут арестованы, а гестапо и СС — уничтожены. Шёнфельд был убежден, что Германия заплатит репарации за ущерб, который причинила, и беды, причиной которых стала. Европа, заявил он, может стать некой формой федерации с международной армией (куда войдет и немецкая армия), управляемой из нейтрального центра, основанного в одной из небольших европейских стран.

Создавалось впечатление, что Шёнфельд говорил от имени сплоченной оппозиции гитлеровскому режиму. От ее лица он обратился к епископу с просьбой выяснить по возвращении, поддержит ли Великобритания движение за свержение Гитлера и согласится ли вести переговоры с новым антинацистским правительством, которое будет создано. Без поддержки Великобритании успешные действия могут оказаться невозможными. Причем речь идет вовсе не об опасности, которой подвергаются руководители движения.

Глубоко тронутый услышанным, Белл согласился встретиться с Шёнфельдом еще раз в пятницу 29 мая. Шёнфельд очень старался объяснить, что церковь смогла достичь некоторых успехов. Она продолжает противостоять нападкам нацистов на себя, и именно благодаря влиянию церкви Гитлеру пришлось отказаться от политики всеобщей эвтаназии умалишенных. Епископ Белл решил, что взгляды Шёнфельда лучше всего представить британскому правительству в виде памятной записки, которую он и попросил того подготовить. После этого он покинул Стокгольм и, посетив Упсалу, провел праздник Троицы в Сигтуне на острове, расположенном в тридцати милях к северу от Стокгольма. Здесь его застал Бонхёффер, использовавший, чтобы попасть на остров, пропуск, выданный министерством иностранных дел по просьбе генерала Остера. План визита был разработан в абвере Остером, Донаньи и самим Бонхёффером.

Бонхёффер, как и можно было ожидать, был смелее, откровеннее и дальновиднее в своих речах, чем Шёнфельд. Сначала друзья, обрадованные встречей, беседовали о личных вопросах. Одна из сестер Бонхёффера находилась в Англии, и Бонхёффер хотел, чтобы Белл передал ей письма. Он рассказал Беллу, что не может ни проповедовать, ни издавать свои книги, что его колледж закрыт, а сам он опасается, что его вынудят сражаться за Гитлера вместо того, чтобы вести войну против него. Белл припомнил, что, когда они в последний раз встречались в Англии, Бонхёффер высказывал опасения относительно своего призыва на службу нацистам и утверждал, что едва удерживается от искушения покинуть Германию, пока еще остается на свободе. Тогда немецкий священнослужитель утверждал, что совесть не позволяет ему участвовать в войне при сложившихся обстоятельствах. С другой стороны, конфессиональная церковь, как таковая, не выразила по этому вопросу определенного отношения, и, вероятнее всего, пока не могла этого сделать. Поэтому Бонхёффер опасался принести огромный вред братьям, отстаивая свою точку зрения, которая будет рассматриваться режимом как типичная враждебная позиция церкви по отношению к государству. К тому же он и думать не желал о принесении военной присяги.

Однако пока ему удавалось избегать военной службы, а даже весьма незначительная работа на абвер защищала от назойливого внимания гестапо в те времена, когда нацисты еще проявляли осторожность в своем стремлении прибрать к рукам пасторов, если только не чувствовали себя вынужденными так поступить. Бонхёффер крайне удивился, узнав о присутствии в Швеции Шёнфельда, и со всем вниманием выслушал мнение Белла. Тот особенно подчеркнул, что его доклад по приезде домой обязательно вызовет подозрение британского правительства. Даже понимая огромную опасность, в которой находился Шёнфельд, Белл предложил ему назвать некоторые имена руководителей движения, считая, что это позволит англичанам отнестись к информации с большим доверием. Немец с готовностью согласился, хотя чичестерский епископ отчетливо видел, как тяжело у него на сердце.

Тогда Бонхёффер назвал несколько имен влиятельных людей, участвовавших в заговоре против Гитлера. Среди них был, например, старый генерал Людвиг Бек, генерал Хаммерштейн — оба бывшие начальники Генерального штаба. И они были не одиноки. Многие другие генералы и фельдмаршалы армии резерва были готовы выступить в решающий момент. Он говорил о Карле Герделере, бывшем обер-бургомистре Лейпцига и имперском комиссаре по вопросам цен, о бывших профсоюзных лидерах, католиках Вильгельме Лейшнере и Якобе Кайзере. По словам Белла, Бонхёффер настаивал, что оппозиционная организация есть в каждом министерстве и в каждом городе есть недовольные режимом офицеры.

Если у Белла и оставались какие-то сомнения насчет надежности Шёнфельда, относительно Бонхёффера их не было. Это был близкий ему человек, которому он безоговорочно доверял. Белл отчетливо видел, что, излагая свои мысли, его друг испытывает боль из-за того, что события в Германии сложились именно так, и ему приходится действовать подобным образом. Бонхёффер даже заявил, что чувствует: Германия должна понести наказание.

Белл не желал, чтобы у его собеседников появились несбыточные мечты относительно реакции британского правительства. Он неоднократно подчеркивал, что к его сообщению отнесутся с подозрением. Когда вечером того же дня к Беллу и Бонхёфферу присоединился Шёнфельд с группой шведских пасторов, епископ сообщил, что уже проинформировал британского посланника в Стокгольме Виктора Маллета о первых беседах с Шёнфельдом. Последний тут же преисполнился невероятным энтузиазмом, заявил, что намечаемый переворот завершится за два-три дня, что у оппозиции имеются свои люди на всех ключевых постах в коммунальных службах — на радио, в газоснабжении, а также в полиции и министерствах. Маллет не подал надежду на положительный ответ и поддержку Великобритании после почти двух лет противостояния, кровопролитной войны и бомбежек. Кроме того, он упомянул о необходимости обсуждения вопроса с русскими и американцами. Шёнфельд был уверен, что некий благоприятный для Германии компромисс все– таки может быть достигнут. Он относился к делу оптимистичнее, чем Бонхёффер, глубоко переживавший преступления, совершенные Германией после прихода к власти Гитлера.

«Господь нас накажет, — повторял он. — Мы не хотим избежать покаяния. Наши действия должны быть приняты миром как акт глубокого раскаяния. Христиане не желают уклоняться от покаяния, иначе наступит хаос, если так пожелает Господь. Мы должны, будучи христианами, принять заслуженное». Все согласились с тем, что союзнические армии должны оккупировать Берлин, но не как захватчики, а с целью оказания помощи армии Германии, которая должна сама остановить реакцию. Прежде чем беседа подошла к концу, состоялась даже небольшая дискуссия на тему, будет ли Великобритания содействовать реставрации монархии в Германии. Если да, то подходящим кандидатом на трон мог считаться принц Людвиг-Фердинанд — истинный христианин, неизменно заботящийся о социальных интересах. В разговоре было подчеркнуто, что на данном этапе необходимо получить некие ориентиры от союзников, например будут ли они вести переговоры о мирном урегулировании с новым антинацистским правительством Германии. Для тайного ответа был предложен подходящий посредник — Адам фон Тротт, друг сына Стаффорда Криппса{3} и видный член движения Сопротивления. Если же ответ будет дан открыто, как поворот внешней политики союзников, что ж, тем лучше.

На следующий день, 1 июня, состоялась еще одна короткая встреча Бонхёффера и Белла, во время которой Бонхёффер передал епископу еще некоторую информацию для своего родственника доктора Лейбхольца, включая ту, что Ганс Донаньи «занят хорошим делом». Белл также взял в Англию письмо, подписанное одним только именем — Джеймс, от графа Гельмута фон Мольтке его другу Лайонелу Кёртису из колледжа Всех Душ оксфордского университета. Епископ получил и необходимую ему памятную записку от Шёнфельда; она сопровождалась личным письмом, в котором Шёнфельд написал: «Я не могу выразить, как много значит проявленное вами дружеское участие для нас и для всех христиан, которые остаются с нами в мыслях и молитвах».

Когда Бонхёффер пришел к Беллу в последний раз, он сказал: «Мне все еще кажется сном то, что я видел вас, говорил с вами, слышал ваш голос. Думаю, эти дни навсегда сохранятся в моей памяти как самые главные в жизни. Дух товарищества и христианского братства поможет мне пройти через самые страшные испытания, если же дела пойдут хуже, чем мы ожидаем, и надеемся, свет этих дней никогда не погаснет в моем сердце».

11 июня, после задержки в пути, епископ прибыл домой. Он сразу же связался с министерством иностранных дел и в конце месяца встретился с министром Энтони Иденом. Исход этой встречи, как Белл и опасался, оказался полностью негативным. Иден объяснил, что появлялось уже немало «миротворцев» из самых разных слоев. Что же касается доставленной Беллом информации, он уверен, что пасторов используют втемную. Белл передал Идену составленную Шёнфельдом памятную записку, пояснив, что лично он ни минуты не сомневается в добрых намерениях людей, с которыми встречался. Иден пообещал сообщить Беллу о решении британского правительства позже. 13 июля Белл обсудил свои шведские встречи с сэром Стаффордом Криппсом, который отнесся к его сообщению значительно более серьезно, потому что сам получил через голландское представительство Всемирного совета церквей документ, составленный другом его сына Адамом фон Троттом, в котором были высказаны те же идеи, что в памятной записке Шёнфельда. 17 июля Иден сообщил, что, хотя он ни в коем случае не желает бросить тень на bona fides{4} информаторов епископа, все же должен с удовлетворением сообщить, что давать им какой– либо ответ — не в интересах страны. При этом он добавил, что вполне понимает глубокое разочарование, которое должен испытывать Белл.

Епископ действительно чувствовал себя крайне разочарованным. Спустя неделю он написал письмо Идену, успевшему тем временем произнести речь в Ноттингеме, в которой подчеркивалась настоятельная необходимость поражения диктаторской власти и воздания кары Германии. В письме министру иностранных дел Белл указал на некоторые положения речи, которые тесно перекликаются с отношением лорда Ванситтарта, верившего, что каждый немец ответственен за то, что сделали и продолжают делать отдельные немцы. Памятуя о словах Шёнфельда и Бонхёффера, Белл от их имени попросил: «Если бы вы могли при удобном случае разъяснить, что требование суровой кары не распространяется на тех жителей Германии, которые против немецкого правительства, которые отрицают нацизм и стыдятся совершенных нацистами преступлений, я уверен, такое заявление имело бы самое благотворное влияние на дух оппозиции. Я не верю, что политика лорда Ванситтарта есть политика британского правительства. Но пока британское правительство не может или не хочет объяснить, что с теми, кто выступает против Гитлера и Гиммлера, мы будем обращаться лучше, чем с приспешниками нацистов, вполне естественно, что немецкая оппозиция верит в нашу приверженность политике лорда Ванситтарта. Если в Германии есть люди, готовые вести войну против чудовищной тирании нацизма изнутри, разве это правильно — обескураживать или игнорировать их? Можем ли мы позволить себе отказываться от их помощи в достижении нашей цели? Если мы, сохраняя молчание, дадим им понять, что для Германии, независимо от того, является она гитлеровской или нет, нет надежды, тогда чем мы вообще занимаемся?»

Ответ министра иностранных дел был датирован 4 августа.

«В своей речи в Эдинбурге 8 мая, — писал он, — я уделил много внимания Германии. Я сказал, что, если кто-то в этой стране действительно желает возврата к государству, основанному на уважении законов и прав граждан, он должен осознавать: ему никто не поверит, пока им не будут приняты конкретные меры для освобождения от существующего режима. В настоящий момент я считаю нецелесообразным делать другие заявления. Я отлично понимаю опасности и многочисленные трудности, с которыми сталкивается оппозиция в Германии, но пока она еще себя никак не проявила. И пока она не докажет, что намерена последовать примеру угнетенных народов Европы, подвергаясь риску и предпринимая активные шаги для противодействия и свержения нацистского террористического режима, я не вижу, каким образом мы можем расширить заявления, уже сделанные правительством о Германии. Полагаю, из этих заявлений ясно, что мы не намерены отказывать Германии в праве занять место в будущей Европе. Однако чем дольше немецкий народ терпит нацистский режим, тем больше возрастает его ответственность за преступления, совершаемые этим режимом от имени народа».

Попытки Белла добиться более конкретного ответа от американского посла в Лондоне тоже не принесли успеха. Тогда, не отказываясь от всего, что было сказано им и немецкими пасторами, епископ Белл 10 марта 1943 года выступил в палате лордов и предъявил свидетельства, как он это назвал, реальности существования оппозиции в Германии. Он отметил, что для проведения этой оппозицией активных действий ей необходимы поддержка и одобрение союзников.

Менее чем через месяц Бонхёффера арестовало гестапо.

2

Причиной холодного приема, оказанного в Лондоне инициативам Бонхёффера и Шёнфельда, стали события почти двухлетней давности. Уже начинала проявляться причудливая смесь характерных особенностей немецкого движения Сопротивления, которая в итоге сдерживала их действия. Нельзя забывать, что они были заговорщиками, и то, чем они занимались, являлось самым настоящим предательством. Эти люди стали участниками заговора, имевшего целью свержение главы государства, лидера, которому все граждане, одетые в военную форму, приносили клятву верности. Для людей подобных Бонхёфферу акт насилия, который он одобрил и для осуществления которого работал, после долгих и мучительных размышлений был принят как необходимость во имя духовности, религии, Бога. Но так было не для всех участников движения.

Осенью, зимой и ранней весной 1939–1940 годов, в период напряженного ожидания, последовавший за оккупацией Польши и объявлением Британией и Францией войны Германии, активность лидеров Сопротивления в церкви, гражданских ведомствах и армии была довольно высока. Среди первых, предпринявших шаги к мирным переговорам между противниками, был друг и коллега Бонхёффера, юрист-католик доктор Иозеф Мюллер из Мюнхена, входивший в число заговорщиков, сплотившихся вокруг генерала Остера. Доктор Мюллер был другом кардинала Михаэля фон Фаульхабера, мюнхенского архиепископа, который бесстрашно проповедовал против нацизма. Доктор Мюллер не делал секрета из того факта, что он полностью разделяет отношение кардинала к Гитлеру. Через кардинала он имел доступ в Ватикан. После объявления войны Остер вызвал его в абвер и зачислил на военную службу. В октябре Мюллер уехал из Германии, чтобы приступить к работе в Риме, где ему предстояло в течение трех лет поддерживать прямые контакты с Британией{5}.

К концу месяца он уже добился некоторых результатов благодаря друзьям в Ватикане, которые от его имени обратились к британскому посланнику при папском престоле сэру Фрэнсису д'Арси Осборну. Тогда ответ был благоприятным, с оговоркой, что Гитлер и его режим должны быть устранены, и тогда Британия сможет вести переговоры с новым правительством Германии, свободным от всех связей с нацизмом. Сам папа Пий XII заявил, что готов выступить в качестве посредника между британским правительством и немецкой оппозицией. Мюллер поспешил сообщить новости в Берлин, где Донаньи, помощник Осборна в абвере, составил докладную записку, которая должна была воодушевить армейское командование на осуществление внезапного удара, о котором велась речь еще с мюнхенских событий 1938 года.

Успех не был достигнут. «Это не что иное, как предательство своей страны, — объявил Браухич, командовавший вооруженными силами. — Почему я должен на это идти? Это будет акт, направленный против народа Германии. Все немцы за Гитлера». Тогда заговорщики обратились к начальнику штаба генералу Гальдеру, который и сам участвовал в Сопротивлении. Говорят, что Гальдер в смятении даже прослезился, но решил, что нарушение присяги, данной им Гитлеру, не может быть оправдано. Оба генерала предпочитали саботировать политику Гитлера традиционным, доступным для Генерального штаба образом — возражать против его воли (разумеется, насколько это было в их силах), утверждая, что его желания технически невыполнимы.

Группа активных заговорщиков, возглавляемая Остером, состояла из воистину выдающихся личностей. Помимо Дитриха Бонхёффера в нее входил его брат Клаус Бонхёффер и их зять Ганс фон Донаньи{6}. Еще одним агентом абвера, который оставался в движении Сопротивления до самого конца, был Ганс Бернд Гизевиус. Некоторое время он служил в гестапо. По его собственным словам, в 1940 году Остер «нелегально» вовлек его в абвер. Под прикрытием работы в генеральном консульстве Германии в Цюрихе он поддерживал регулярные контакты с Алленом Даллесом, представителем американской секретной службы в Швейцарии. Полковника (позже генерала) Ганса Остера коллеги считали человеком с большим сердцем и ясным умом, искренним и честным. Гизевиус утверждал, что Остер начисто лишен личных амбиций, но был непреклонным администратором, который говорил сам себе: «Я осуществляю связь». Он был сыном пастора и в 1940 году разменял свой пятый десяток. Любил ругаться и притворяться циником, однако разделял с товарищами, также занятыми в Сопротивлении, религиозные убеждения, служившие ему духовной опорой. Он выступал в роли координатора движения, особенно для его военного крыла, вместе с тем, очевидно, не знал Ульриха фон Хасселя, занимавшегося тем же в гражданском крыле движения, до весны 1940 года. Только тогда он узнал, что Хассель занят поиском других подходов к британцам.

Хассель был патрицием по рождению и воспитанию, аристократом и интеллектуалом, избравшим дипломатическую карьеру. Он был послом Германии в Италии до 1937 года, когда его несогласие с политикой Риббентропа привело к увольнению и отставке. Его знаменитые дневники, которые он некоторое время прятал в чайной коробке, зарытой в саду его дома в Эбенхаузене (Бавария), являются бесценным источником информации о заговоре, который он полностью поддерживал. После отставки он занял должность, которая позволяла ему относительно свободно ездить по разным странам. Он должен был докладывать об экономической ситуации в странах Европы и посему регулярно посещал Швейцарию, Италию и оккупированные Германией страны, где поддерживал контакты с людьми, симпатизирующими или поддерживающими заговор. По словам Гизевиуса, этот человек обладал острым чувством юмора и дипломатической тактичностью.

В ноябре 1939 года на Хасселя неофициально вышли сами англичане. Старый итонец Дж. Лонсдейл Брайанс, член лондонского Брукс-клуба{7}, человек, много путешествовавший и завязавший дружеские контакты со многими европейскими дипломатами, задумал прекратить войну, которая, по его мнению, не нужна была никому, кроме Гитлера. Воспользовавшись знакомством с министром иностранных дел лордом Галифаксом, он предложил неофициально обсудить этот вопрос с интеллектуальной элитой Германии на нейтральной территории. Обнаружив, что министр иностранных дел проявил заинтересованность в информации о потенциальном подпольном движении в Германии, Брайанс взял дипломатию в свои руки и в октябре устроил себе поездку в Рим. Там его попытки связаться с немецкими антифашистами привели к случайной встрече в кафе с молодым человеком, которого он вначале принял за американца, но оказалось, что это итальянец по имени Детальмо Пирцио-Бироли, собиравшийся жениться на дочери Хасселя. После нескольких обстоятельных бесед Пирцио-Бироли сообщил, что его будущий тесть участвует в движении Сопротивления, и даже сообщил Брайансу его имя, оговорив, что его не узнает никто, кроме лорда Галифакса. Итальянец также передал Брайансу письменное заявление для лорда Галифакса, в котором было сказано, что Хассель будет счастлив, если контакт будет установлен от его имени.

Брайанс сразу вернулся в Лондон. Новый год еще не наступил, и, преодолев некоторые трудности, он сумел устроить для себя 8 января вторую встречу с Галифаксом. Лорд внимательно прочитал документ и, тяжело вздохнув, сказал: «Сложное это дело!» Он явно сомневался в целесообразности ведения переговоров даже с Хасселем и даже почти процитировал Вансит-арта, заявив: «Я сомневаюсь, остался ли еще хотя бы один хороший немец». После длительных размышлений он позволил Брайансу вернуться на континент, на этот раз с официальной миссией, чтобы установить прямой контакт с Хасселем, которому было присвоено кодовое имя Чарльз. Встреча состоялась 22 февраля в Швейцарии на горном курорте Ароса, где, как надеялся Хассель, он скроется из поля зрения гестапо, которое в Швейцарии проявляло повышенную активность. Старший сын Хасселя страдал от астмы, и это стало формальным предлогом для поездки.

Брайанс был очарован Хасселем, которого описывал как «высокого, гибкого, моложавого, необычайно похожего на англичанина человека. В его манерах почти мальчишеская откровенность сочеталась со спокойной энергией, которая проявлялась и в его голосе, и в походке». В дневниках Хассель называет Брайанса «мистер Икс». Он явно был впечатлен англичанином, и после ряда бесед, когда они гуляли по заснеженным склонам вокруг деревни, он дал ему послание для Галифакса, в котором изложил взгляды его круга на основу мирного урегулирования между Германией и Великобританией после смещения Гитлера. В первую очередь он хотел получить от лорда Галифакса хотя бы какие-нибудь письменные гарантии доброй воли и возможного сотрудничества.

Вернувшись в Лондон, Брайанс обнаружил в министерстве иностранных дел еще более холодное отношение к своей миссии, чем раньше. Место Галифакса занимал постоянный заместитель министра сэр Александр Кадоган, и Брайан ничего не сумел добиться, кроме разрешения вернуться и выразить благодарность Чарльзу, правда последнюю. Послания с использованием согласованного шифра, требующие соответствующего заявления от Галифакса, остались без ответа. Брайансу только позволили вернуться в Швейцарию, где он в середине апреля последний раз встретился с Хасселем и передал ему ответ британского правительства. «От бесед с мистером Икс у меня сложилось впечатление, — писал Хассель, — что Галифакс и его окружение не верят в возможность достижения мира… посредством изменения режима в Германии». 9 апреля были оккупированы Дания и Норвегия.

Пока Мюллер и Хассель вели переговоры, их коллеги также использовали все свое влияние, чтобы установить другие каналы связи. Речь идет о двух самых известных руководителях Сопротивления — генерале Людвиге Беке, бывшем начальнике Генерального штаба, и Карле Герделере, бывшем обер-бургомистре Лейпцига, работавшем в так называемом кабинете Гитлера, пока разногласия с Герингом не привели к его отставке в 1937 году.

Генерал Бек открыто заявил о своей позиции против агрессивной политики Гитлера еще в 1938 году во время мюнхенских событий и при поддержке Британии и Франции мог бы еще тогда возглавить государственный переворот, тем более что число его сторонников среди старших офицеров быстро увеличивалось. Сообщения об этом переслали в Лондон лорду Галифаксу, однако решение Чемберлена отправиться в Германию для проведения переговоров с Гитлером расстроило эти планы. Бек ушел в отставку, хотя и продолжал поддерживать связи с военными кругами. Он был очень умным и целеустремленным человеком, видным теоретиком военного дела и всегда придерживался либеральных взглядов. Но он был уже далеко не молод, имел слабое здоровье, страдал от бессонницы и частой зубной боли, которую врачи считали неизлечимой. Он был связан с Герделером, человеком, которого никто и никогда не мог понять до конца. Тем не менее это была личность настолько сильная, что впоследствии всякий раз, когда заговорщики обсуждали состав теневого кабинета, Герделер всегда оказывался будущим канцлером Германии. Знавшие Бека люди говорили, что это был мудрец или философ, истинный джентльмен, сочетавший милосердие и безусловный авторитет. Каждое его слово, каждый жест дышал благородством. От него, казалось, исходила аура честности и искренности. Он являлся сердцем движения и его общепризнанным главой (вместе с Герделером). Если разгорались споры, Бек, как никто другой, умел утихомирить страсти.

Сотрудничество Хасселя и Герделера началось еще до войны, но уже в 1939 году Хассель отметил, что Герделера считали неблагоразумным. В этом суровом, трудном человеке Хасселю больше всего нравилось то, что он стремился не разговаривать, а действовать, что выгодно отличало его от основной массы генералов и других военных. Вместе с Беком Хассель входил в замкнутую группу интеллектуалов, носившую название «общество «Среда» — своеобразный клуб мыслящих людей, членами которого было всего шестнадцать человек. Они регулярно встречались, чтобы обсудить культурные и научные проблемы. Хассель, Герделер и Бек виделись часто. Они обменивались мнениями и информацией. Расходясь во взглядах по отдельным вопросам, в главном они были едины: необходимо вовлечь генералов в активное сопротивление режиму и тем или иным способом убрать Гитлера от власти. Хасселю Герделер всегда представлялся бесстрашным рыцарем, легким на подъем и чрезвычайно активным. Оптимизм Герделера всегда бил через край, его, пожалуй, было даже слишком много, когда речь шла о крахе нацизма на ранних стадиях войны и о присоединении колеблющихся генералов к активным действиям против Гитлера.

Карьера Герделера была впечатляющей и не похожей на другие. Он был выходцем консервативного прусского рода, в котором десятилетиями пестовалось чувство долга перед государством. Его отец был судьей, воспитывали ребенка в духе высокой морали и уважения к интеллектуальным ценностям. Полученное образование определило его будущую деятельность в местной администрации и в области экономики. Он занял пост обер-бургомистра Лейпцига, дающий значительно большую власть, нежели аналогичная должность мэра в британских или американских промышленных городах. Он был прирожденным организатором, способным оратором и писателем, сильной личностью. В политике он придерживался правых либеральных взглядов. Будучи в глубине души сердечным и гуманным человеком, Герделер непоколебимо верил в необходимость соблюдения суровых пуританских моральных принципов. Возможно, поэтому ему недоставало теплоты в отношениях с людьми. По натуре это был истинный автократ, лидер, уверенный в правоте своих взглядов, что позволяло ему легко убеждать слабых или колеблющихся людей принять его точку зрения и последовать за ним.

В дополнение к должности обер-бургомистра Лейпцига Герделер согласился занять пост имперского комиссара по ценам, сначала ненадолго перед приходом к власти Гитлера, а потом еще раз — в 1934–1935 годах — уже при Гитлере, которого он попытался убедить в необходимости проведения некоторых важных реформ в местной администрации. Но его связь с нацистами длилась недолго, и позже, когда Герделер стал активным участником Сопротивления, он старался забыть об этом периоде своей жизни. В 1937 году он оставил пост обер-бургомистра Лейпцига. Произошло это после того, как в ноябре 1936 года, когда он был за границей, нацисты против его ясно высказанной воли сняли памятник Мендельсону, воздвигнутый напротив концертного зала Гевандхаус в Лейпциге, на том основании, что композитор был евреем.

Собственно говоря, тогда и началось неустанное противодействие Герделера нацизму. Выгодное предложение войти в правление компании Круппа не было принято именно по политическим соображениям. Вместо этого Герделер стал финансовым советником в штутгартской компании Роберта Боша, крупного промышленника, придерживавшегося антинацистских взглядов. Это позволило ему много ездить по стране и, таким образом, значительно расширить круг знакомств и полезных связей, которые были ему необходимы, поскольку он стал на ближайшие семь лет центральной фигурой немецкого Сопротивления{8}.

Герделер писал бесчисленные послания Герингу, папе, немецким генералам, своим знакомым внутри страны и за рубежом. Все они имели одну цель — предотвратить движение к войне. В мае 1939 года он получил возможность лично сообщить Уинстону Черчиллю о существовании сильного движения Сопротивления в Германии. Когда война была объявлена, он пытался содействовать мирным переговорам до тех пор, пока противостояние на Западном фронте не достигло такого масштаба, что обсуждение условий перемирия на благоприятных для Германии условиях стало невозможным. Он знал, что фельдмаршал Браухич, главнокомандующий сухопутными войсками, и генерал Гальдер, преемник Бека, были вполне доступны для переговоров о государственном перевороте, который на том этапе был осуществим, и многие члены движения Сопротивления были готовы поддержать действия против Гитлера. Арест Гитлера и привлечение его к суду были предпочтительнее, чем убийство, поскольку последнее сделало бы из фюрера мученика, а не преступника, злодеяния которого обязаны быть публично обнародованы. В период, предшествовавший началу войны на Западе, один за другим разрабатывались и отбрасывались соответствующие планы. Шли бесконечные дебаты о моральных и политических достоинствах и недостатках государственного переворота и убийства Гитлера, о надежности новой армии, в которой было много юных восторженных сторонников фюрера, на которых явно нельзя было положиться, если станет известно, что Гитлер жив и находится в заключении. Многие командиры, занимавшие ключевые посты в армии, выступали против любого акта насилия, внезапных действий против Гитлера. Кроме того, нельзя было сбрасывать со счетов генерала Фридриха Фромма, командовавшего армией резерва. Тем не менее на этом и следующем этапе войны Бек и Герделер сумели привлечь на свою сторону многих старших офицеров.

А переворот постоянно откладывался. В начале 1940 года Герделер продолжил попытки привлечь на свою сторону миротворцев Швеции и Швейцарии. Англичане ожидали от немецкого Сопротивления немедленных действий. Уже было ясно, что Лондон не предпримет никаких, пока переворот, о котором шло так много разговоров, не произойдет. Тем не менее он так и не стал реальностью{9}.

Вместе с тем было очевидно, что Гитлер готовит вторжение на Запад. Об этом следовали многочисленные предупреждения, а в январе 1940 года произошел известный инцидент: штабной офицер с планами вторжения совершил посадку в Бельгии. Короче говоря, намерения Гитлера были совершенно очевидны. А движение Сопротивления Германии продолжало предпочитать разговоры действиям. Доведенный до отчаяния всеобщим бездействием Остер, начиная с ноября, тайно предупреждал страны, в которые готовилось вторжение, о грядущих событиях, даже указывая даты ожидаемого начала враждебных действий. С точки зрения немцев, такие действия уже можно было считать государственной изменой. Этим занимался человек, движимый ненавистью к Гитлеру и моральным отвращением к преступной агрессии против дружественных соседних стран. Тем не менее отсутствие каких-либо признаков обещанного государственного переворота привело к появлению у англичан подозрения, что агенты Гитлера проводят в жизнь некий хитроумный план, а в Германии на самом деле нет никакого движения Сопротивления{10}.

15 апреля и без того слабая связь англичан с агентами Сопротивления прекратилась со вторжением Гитлера в Данию и Норвегию. Так или иначе, правительство Чемберлена находилось на грани краха. Через месяц — 10 мая — Гитлер вторгся в Голландию и Бельгию, и британским премьером стал Уинстон Черчилль. С того дня агентам заговорщиков пришлось столкнуться с новой жесткой политикой — требованием безоговорочной капитуляции. Добрую волю немецкого движения Сопротивления следовало доказать миру, сбросив Гитлера с высот могущества и популярности, достигнутых им благодаря успеху безжалостной стратегии блицкрига.

Нельзя утверждать, что Уинстон Черчилль ничего не знал о движении Сопротивления в Германии. Он, безусловно, слышал о нем от противника Гитлера Эвальда фон Клейста еще в августе 1938 года, а также в мае 1939 года от Герделера. В обоих случаях он продемонстрировал острую заинтересованность. Кроме того, он имел беседу с Фабианом фон Шлабрендорфом, одним из тех, кто позднее оказался действительно замешанным в покушение на жизнь Гитлера. Они были лично знакомы и в июле 1939 года встречались в Чартвелле. В самом начале Шлабрендорф заявил:

— Я не нацист, а патриот своей страны.

Черчилль усмехнулся и ответил:

— Я тоже.

Он даже передал через Клейста ободряющее послание, которое читали Остер, Бек, Гальдер и многие другие. Копия этого послания, обнаруженная гестапо среди бумаг Клейста, стала одной из причин его казни в 1945 году. Но Черчилль и союзники остались глухими к неопределенным просьбам представителей немецкого Сопротивления о прямой поддержке, потому что открытая агрессия Гитлера уже была развязана. Только уничтожение тирана, выполненное без всякой помощи извне, по мнению нового британского премьера, могло стать доказательством надежности немецких заговорщиков.

Как мы видели, уже в 1940 году Герделер отчаялся подтолкнуть генералов к выработке плана государственного переворота, который впоследствии был бы исполнен. Как говорил Хассель, казалось, что генералы желали, чтобы гитлеровское правительство само приказало им сбросить себя.

Быстрые завоевания 1940–1941 годов все беседы с генералами сделали тщетными, теперь они не знали, чего ждать: то ли наград и званий от Гитлера, то ли увольнения, как некомпетентных военачальников, не сумевших выполнить чисто интуитивных, весьма коварных стратегических замыслов своего хозяина. Хассель, более тонко чувствовавший обстановку, чем Герделер, начал понимать, что его товарищ целиком находится во власти устаревших концепций и поспешных пророчеств о крахе режима. В ноябре 1941 года он заявил, что имел весьма благоприятные контакты с Черчиллем. Хассель был уверен, что это всего лишь фантазии. Он понимал, что Герделер — это сильная воля, но при этом никакой тактики. На долгие месяцы затянулась дискуссия о том, кто станет лидером в теневом кабинете Герделера. А Гитлер продолжал благоденствовать, и споры по поводу целесообразности восстановления монархии в Германии не причиняли ему никаких неудобств.

Следующие три года (1941–1943), ставшие для немецкого Сопротивления годами несбывшихся надежд и неисполненных планов, Герделер занимался написанием бесконечных докладных и пояснительных записок, в которых намечал основные положения конституции и состав нового кабинета, который должен был прийти к власти после устранения Гитлера. Он искал подходы и к другим лидерам недовольных слоев, в первую очередь к тем, кто прежде организовывал трудовые союзы, таким как социалисты Вильгельм Лойшнер, Юлиус Лебер, Теодор Хаубах, Карло Мирендорф и Адольф Рейхвейн. Они тоже хотели бы видеть успех государственного переворота, однако, как и в случае с другими подразделениями движения Сопротивления, им не хватало эффективной координации. За долгие годы нацистского режима многие из их рядов были посажены в тюрьмы, подверглись пыткам или были убиты.

Военный либерализм Герделера, столь же самовластный, как и сам этот человек, теперь сместился немного влево, чтобы соответствовать своим новым коллегам. Но все же он продолжал считать правильным обсуждение вопроса реставрации монархии. Постоянно разрастающийся круг Герделера в движении Сопротивления проводил время в непрекращающихся спорах и обсуждениях устройства новой Германии. Об этом они мечтали, оставаясь под пятой Гитлера. По словам Гизевиуса, их лихорадочная активность являлась признаком беспомощности. Встречались везде, где было можно, — в частных домах, например, у Клауса Бонхёффера регулярно бывали Хассель, Бек, Лейшнер и даже принц Людвиг-Фердинанд — второй сын кронпринца. Но за ожесточенными дискуссиями чувствовался страх, что союзники потребуют безоговорочной капитуляции правительства Германии, независимо от того, с Гитлером или без, и все планы оставались пустыми словами. Не один Герделер продолжал попытки получить от союзников некое положительное заявление, коего так не хватало лидерам Сопротивления. Немцы хотели ощутить уверенность, что после переворота их, по крайней мере, не будут подозревать в злых умыслах и что почетные переговоры станут возможными.

Преисполненный желания добиться успеха, Бонхёффер отправился в Стокгольм, но результат оказался отрицательным. Герделер надеялся, что на первый план выступит искусство компромисса, коим столь виртуозно владели англичане, но ошибся. В июле 1941 года Британия и Россия пришли к соглашению о том, что не станут подписывать сепаратный мир с Германией. В январе 1943 года Америка тоже пришла к выводу, что капитуляция Германии должна быть безусловной{11}. Поэтому для членов немецкого Сопротивления ничего не изменилось. Как сказал в августе 1943 года Энтони Иден епископу Беллу, «если кто-то в Германии действительно желает возврата к государству, основанному на уважении законов и прав граждан, он должен осознавать: ему никто не поверит, пока им не будут приняты конкретные меры для освобождения от существующего режима».

3

«Молчание британского правительства было сокрушительным ударом для тех, от имени кого выступал пастор», — писал епископ Белл после войны. Имея связи в Женеве, они постепенно поняли, что все участники заговора должны рассчитывать только на себя. Они были оставлены в изоляции, наедине с собой и своей совестью. Также им предстояло самостоятельно разобраться с глубокими противоречиями во взглядах.

Письмо, подписанное «Джеймс», которое епископ Белл увез в Англию, было написано графом Гельмутом Джеймсом фон Мольтке его близкому другу Лайонелу Кёртису в Оксфорд. Мольтке мог бы по праву считаться самой видной фигурой немецкого Сопротивления, однако, несмотря на свое безусловное мужество, никогда ему не изменявшее, он до самого конца упорно отказывался принимать участие в любых актах насилия против Гитлера.

В письме Кёртису он точно описывает свое отношение к обстановке в Германии летом 1942 года:

«Я постараюсь передать тебе это письмо, в котором изложил состояние дел на нашей стороне. Все одновременно и хуже и лучше, чем может представить человек, не живущий в Германии. Наши дела ужасны, потому что тирания, террор, утрата жизненных ценностей достигли такого размаха, что еще совсем недавно я бы попросту не поверил, что такое возможно. <…> Несколько по-настоящему благородных людей, которые пытаются остановить поток, оказались в полной изоляции, поскольку, работая в этих неестественных условиях, не могут доверять своим товарищам. К тому же они находятся в постоянной опасности из-за слепой ненависти угнетенных слоев населения, даже когда им удается спасти кого-то от самого худшего. Тысячи немцев, которые выживут, будут умственно мертвы и непригодны для нормальной работы…

Но вместе с тем наши дела лучше, чем ты можешь себе представить, причем во многих отношениях. Самое главное — это начавшееся духовное пробуждение, соединившееся с готовностью, наблюдаемой в обеих христианских конфессиях — протестантской и католической. <…> Мы стараемся начать строительство на этом фундаменте, и я надеюсь, что по прошествии нескольких месяцев мир вокруг нас получит более весомое доказательство этого стремления. Многие сотни наших людей умрут, не дожив до светлого будущего, но сегодня они готовы к этому. Причем это относится и к молодому поколению. Сейчас пусть немногочисленная, но самая активная часть населения начинает понимать не только то, что ее повели не в ту сторону и что нас ждут тяжелые времена… Люди постепенно осознают, что их деяния греховны, и каждый несет личную ответственность за все происходящие жестокости как христианин. <…> Ты знаешь, что с первых дней я был против нацизма. Но риск, которому мы подвергаемся, и готовность к самопожертвованию, которая необходима нам уже сейчас и понадобится завтра, требует большего, чем правильных этических принципов, особенно когда мы знаем, что успех нашей борьбы будет, возможно, означать наш полный крах как национального образования. Но мы готовы к этому.

Другое ценное качество, которое мы медленно, но верно приобретаем, заключается в следующем: большие опасности, с которыми мы сталкиваемся при освобождении от нацизма, заставляют нас мысленно представлять послевоенное устройство Европы. Мы можем надеяться подтолкнуть наш народ к свержению режима ужаса и террора, только если сумеем показать, что их ждет впереди, за страшным и безрадостным ближайшим будущим. И эта картина грядущего должна быть такой, чтобы лишенные иллюзий люди захотели к ней стремиться, работать ради нее, чтобы они снова обрели веру в жизнь. <…> Должен сказать, что даже под тем чудовищным гнетом, под которым мы вынуждены работать, нам удалось достичь некоторых успехов, которые когда-нибудь станут очевидны. Вряд ли ты можешь себе представить, что значит работать группой, когда нельзя ни пользоваться телефоном, ни отправить по почте письмо, когда ты не можешь назвать имя своего ближайшего друга другим товарищам из опасения, что одного из них могут схватить и он под пытками назовет известные ему имена».

В июне 1942 года Гельмут фон Мольтке был молодым человеком тридцати пяти лет от роду. Его мать Дороти Роуз-Джеймс — англичанка африканского происхождения — до замужества приехала погостить в поместье семейства Мольтке в Крейсау, в Силезии. В возрасте восемнадцати лет она впервые увидела отца Гельмута и через неделю обручилась с ним. Родители были ревностными христианами, последователями учения «христианская наука», имели либеральные политические взгляды и очень любили своих восьмерых детей. Граф, однако, оказался человеком не слишком практичным, а потому в 1930 году двадцатитрехлетнему Гельмуту, изучавшему в это время право, пришлось взять на себя управление отцовским поместьем, которым завладели кредиторы. К 1935 году он ликвидировал семейные долги, а пока занимался поместьем, очень полюбил жизнь в деревне и стал просвещенным землевладельцем, почти социалистом. В 1931 году он женился на Фрейе Дейхман, с которой вместе учился. Благодаря матери он полюбил Англию и впитал дух английского либерализма. Крестными отцами обоих его сыновей, один из которых родился в 1937 году, а другой уже во время войны, стали англичане.

Мольтке обладал впечатляющей внешностью и интеллектом. Он был худощав, силен и очень высок — его рост был лишь немногим менее двух метров. Он очень редко употреблял спиртные напитки и никогда не курил. Простые домашние радости и жизнь в сельской местности привлекали его куда больше, чем лицемерный Берлин. Благодаря острому уму он отлично видел окружавшие его ненужные условности и ханжеское притворство, однако его фанатичная целеустремленность и всегдашняя сосредоточенность неизменно смягчались легким чувством юмора. Когда началась война на Востоке, он придумал воображаемого русского управляющего поместьем Крейсау, необычные взгляды которого иногда пересказывал, чтобы позабавить семейство.

Мольтке со временем отошел от «христианской науки», но сохранил преданность христианским принципам. Он был другом и католиков, и христиан, и иудеев. Пока мог, он практиковал в Берлине в качестве международного адвоката, специализировавшегося на помощи евреям и другим народам, преследуемым нацистами. Многим он помог уехать из Германии. Чтобы сохранить связи с Англией после прихода нацистов к власти, он подготовил свое принятие в адвокатское сословие в Англии и подружился с Лайонелом Кёртисом, который знал семью его матери в Южной Африке. Поэтому до 1939 года Мольтке часто бывал в Англии и прекрасно говорил по-английски. После начала войны он был прикомандирован к Верховному командованию вооруженных сил Германии в качестве советника по вопросам права и экономики. Здесь он познакомился с графом Петером Йорк фон Вартенбургом, еще одним молодым землевладельцем-идеалистом, который поначалу разделял убеждение Мольтке о том, что намного важнее подготовиться к духовному и физическому возрождению Германии после ее неминуемого поражения, чем участвовать в заговорах с целью ускорения падения Гитлера. Любые акции, направленные лично против Гитлера, они считали прерогативой военных или эсэсовцев. В общем, Мольтке стал, по словам Гизевиуса, «адвокатом бездействия».

Со временем Мольтке и Петер Йорк собрали вокруг себя группу единомышленников. Каждую неделю они проводили тайные встречи в Крейсау, причем одна из них произошла именно в тот день, когда Бонхёффер встречался с Беллом в Швеции. Более частые и менее организованные встречи проходили в небольшом городском доме Петера Йорка в предместье Берлина Лихтерфельде. Йорк никогда не забывал, что его прадед фельдмаршал Йорк фон Вартенбург был тем человеком, который в 1812 году начал войну за независимость против Наполеона, не подчинившись его власти и договорившись с русскими.

Группа была названа «группой Крейсау», ее признанным лидером стал Мольтке, а Йорк — его ближайшим помощником. Постепенно она расширялась, и в 1943 году туда входило уже больше двадцати человек, включая представителей католической и протестантской церквей и объявленной вне закона социал– демократической партии, академических и правовых кругов. Среди членов группы был Адам фон Тротт, служивший в министерстве иностранных дел, в задачу которого входило поддерживать, сколько возможно, внешние связи группы.

1943 год для «группы Крейсау» стал периодом продолжительных и напряженных споров, которые довольно часто становились слишком горячими и переходили в открытую перебранку. Главной целью встреч была разработка новой христианской конституции Германии, в которой правосудие и всеобщее благоденствие заменило бы не только тиранию Гитлера, но и автократический дух традиционного прусского монархического правительства. К августу 1943 года основные принципы конституции были определены и содержали такие положения, как: «Исходный пункт заключается в предопределенном созерцании человеческим существом божественного порядка, который дает ему его внутреннее и внешнее существование».

То, что они создали, было хартией свобод, приправленной христианским мистицизмом.

При всем желании этот кружок идеалистов и интеллектуалов не мог продвинуться далеко, не контактируя с другими, более опытными, активными и влиятельными членами Сопротивления. Они знали, что в Сопротивлении есть немало людей, главной целью которых было убийство Гитлера и создание промежуточного правительства для управления страной.

Такая пробная встреча прошла в доме Петера Иорка 22 января 1943 года, за восемь дней до десятой годовщины прихода Гитлера к власти и за девять дней до разгрома под Сталинградом. «Группу Крейсау» и ее сторонников представляли Мольтке и Иорк, Тротт, Ойген Герштенмайер и Фриц фон дер Шуленбург, от других организаций присутствовали Бек, Хассель и Герделер{12}.

Первым и самым очевидным различием между людьми этих двух групп был возраст. Беку было шестьдесят два года, а Герделер и Хассель вплотную подошли к шестидесятилетнему рубежу. Наиболее близким по духу «группе Крейсау» был, вероятно, Хассель. Как и Мольтке, он много поездил по свету и мечтал присоединить Германию к некой федерации, куда бы вошли и другие страны Западной Европы. Как и Тротт, он занимал необременительную официальную должность, позволявшую ему сравнительно свободно перемещаться. Все знали, что Хассель человек совестливый, смелый и обладающий множеством других достоинств, хотя слишком джентльмен и дипломат, чтобы делать нечто большее, чем служить посредником или координатором для других, более активных членов Сопротивления.