Великий флот велик не только в своих победах, но и в трагедиях. Военно-морской флот СССР знавал и победы, знавал и трагедии. Атомный и дизельный подводный флот страны был самым крупным в мире по числу кораблей и, пожалуй, самым напряжённым по коэффициенту эксплуатации, по длительности и дальности океанских походов. Соответственно, повышалась и кривая аварийности. В задачу настоящего издания не входит разбор причин чрезвычайных происшествий. Автору важно было проследить поведение моряков в экстремальных ситуациях.

На каждом корабле ведётся журнал «Учёт чрезвычайных происшествий». Мне неизвестно, вёлся ли такой журнал в масштабах всего советского флота. Эта, книга — скромная попытка реконструировать такой журнал. Речь в ней пойдёт в первую очередь о взрывах, столкновениях, катастрофах, мятежах, посадках на мель. Чтобы у читателя не создалось слишком мрачного впечатления о реальностях военно-морской службы, я отношу к понятию «чрезвычайное происшествие» и другие экстраординарные события, не связанные с гибелью людей и кораблей, события, которыми ВМФ СССР может гордиться. Это прежде всего рекордные достижения в области скорости подводного хода и глубины погружения, ракетных пусков, уникальных походов подо льдами и на Северный полюс.

О судьбе нашего флота, о главной причине его бед и чрезвычайных происшествий писал на заре XX века видный моряк, контр-адмирал Л.Ф. Добротворский:

«Какой такой фатум висит над нашими головами, что японцы и другие нации могут приходить к верным решениям, мы же никак не можем! Что это — уже не грозный ли признак вырождения? Ведь всякое дело мы умеем как-то так запутать, так удалить от здравого смысла, что просто страшно становится за судьбу России и всех нас. Взять хотя бы понятия о флоте.

Его с развязностью считаем каким-то подспорьем армии, на манер понтонов или обозов, и с лёгким сердцем делим на какой-то оборонительный и наступательный, когда он по природе своей без наступления ноль — хуже, чем форт, который всё-таки, хотя бы и разрушенный, не утонет.

В понятие военного корабля включают всякую железную посудину, лишь бы на ней стояли пушки и минные аппараты. Всю оценку личного состава определяем его удалью и отвагою, нисколько не смущаясь прикрывать ими, раз это трудно проверить, и при том достаётся без занятий, не только своё невежество по всем техническим, морским вопросам, но даже чуть ли не с полною радостью готовы заменить этой удалью пушки, снаряды, башни, броню и машины современных кораблей. Всю военно-морскую дисциплину решаем черпать из внешних форм чинопочитания, из молодцеватого вида людей, их фронта и ружейных приёмов, а не из твёрдых знаний боевых сил корабля. Без малейшего смущения выпускаем в офицеры недоученных кадетов и без всякой церемонии наполняем корпус случайным подбором мальчишек даже без намёка на конкуренцию».

Как ни печально, но спустя почти век эти слова по-прежнему актуальны…

О некоторых чрезвычайных происшествиях (в самом широком диапазоне этого понятия) было рассказано в книге «В отсеках холодной войны», выпущенной издательством «Вече» в 2005 году. Эта работа в известном смысле может считаться продолжением темы, но отнюдь не исчерпывающей её.

Автор благодарит всех моряков, кто поделился своими воспоминаниями и фотографиями, которые легли в основу этой книги.

О, море, древний душегубец!

Александр Пушкин

Пущен корабль на воду — сдан Богу на руки.

Русская пословица

…КОГДА ЕЁ СПУСКАЛИ НА ВОДУ, У НЕЁ БЫЛ ТОЛЬКО ТАКТИЧЕСКИЙ НОМЕР — К-19. СВОЁ ЗЛОВЕЩЕЕ ИМЯ ОНА ПОЛУЧИЛА В ОКЕАНЕ — «ХИРОСИМА»… Впрочем, это не имя, а прозвище. «Хиросимой» её зовут меж собой подводники атомного флота. Горький юмор…

Почему «Хиросима»? Не потому ли, что в своих ракетных боеголовках она несла десятки Хиросим — десятки условных городов, обречённых на ядерное испепеление?

Не потому ли, что сама однажды едва не превратилась в ядерный гриб, когда из аварийного реактора чуть не потёк расплавленный уран?

Не потому ли, что в девятом отсеке забушевала вдруг гигантская «паяльная лампа», в бешеном пламени которой сгорели и задохнулись десятки моряков?

Она была первой советской ракетоносной атомной подводной лодкой. У её колыбели стояли маститые академики — Александров и Королёв, Ковалёв и Спасский.

Её величали первенцем советского стратегического атомного флота, потому что именно она несла в своём чреве три межконтинентальные баллистические ракеты.

Первенец уже в колыбели потребовал человеческих жертв: в феврале 1959 года ночью при оклейке десятого отсека пробковой крошкой произошёл взрывообразный пожар, в пламени которого погибли двое рабочих.

Подобно тому как в Древней Ассирии путь кораблю к воде поливали жертвенной кровью рабов, слиповые дорожки К-19 также были обагрены человеческой кровью. Вслед за первыми двумя жертвами атомный молох пожрал жизни шестерых женщин: они оклеивали резиной цистерны атомарины и задохнулись в ядовитых парах. В декабре 1960-го крышкой ракетной шахты задавило электрика. Затем разбился молодой инженер, свалившись в прорезь между смежными отсеками… Но главные жертвоприношения были впереди… Те, кто выжил, закоснелые советские атеисты, не верящие ни в Бога, ни в чёрта, сегодня вполголоса говорят о чьём-то заклятии, висевшем над кораблём, и вспоминают, что неспроста не разбилась при спуске традиционная бутылка шампанского. Пущенная вопреки ритуалу неженской рукой (рукой инженер-механика Панова), она скользнула по бронзовым лопастям гребного винта и целёхонькой отскочила от обрезиненного борта.

Дурная примета!

Каких богов — земных, морских, небесных — разгневали они? Первая кара обрушилась на них 4 июля 1961 года. К-19 шла Датским проливом. У них была странная задача: уйти под ледяной панцирь и там, развернув ракеты в сторону СССР, изображать вражеский атомоход. Завеса дизельных подводных лодок должна была сорвать ракетно-ядерный удар, условный разумеется, по территории страны. Дизельные «эски» — среднетоннажные субмарины — намеревались поразить ядерного левиафана своими торпедами…

Капитан-лейтенант В. Погорелов, бывший командир электротехнического дивизиона (вместе с командиром он последним покинул борт объятого чудовищной радиацией корабля):

«Я слушал „Лунную сонату“ в рубке гидроакустиков. Играла моя жена. Магнитофонную плёнку с записью своей игры она прислала из Киева перед походом. Вы улыбнётесь, но сейчас мне всё чаще и чаще приходит в голову такая мысль: Киев, „Лунная соната“, авария реактора, что-то вроде генеральной репетиции той ядерной катастрофы в Чернобыле, которая продолжается и поныне… Может, всё дело в „Лунной сонате“? Для меня всё это сплелось в какой-то дьявольский узел…

Но представьте себе: на стометровой глубине, над трёхкилометровой бездной несётся в кромешной ночи подводный ракетодром. Огибаем айсберги. Конец затянувшегося похода. Нервы на пределе, и тут — нежные бетховенские звуки, да ещё из-под пальцев любимой женщины…

Я стою свою „механическую“ вахту с четырёх утра. Самое противное время: клонит в сон — хоть умри. И командир разрешал нам маленькие вольности: зарядиться музыкой у радистов. Те подлавливали на сеансах связи блюзы и танго из американских ночных дансингов. Благо они были неподалёку.

Всего лишь семь минут слушал я „Лунную сонату“. В четыре ноль семь — тревожный доклад с пульта управления атомными реакторами, Юра Ерастов, вахтенный КГДУ, сообщает: „Падает давление в первом контуре кормового реактора… Подхвачена компенсирующая решётка… Запущен водяной циркуляционный насос“.

С этого и начался наш подводный атомный ад…»

Что же всё-таки произошло?

Капитан 1-го ранга Н.В. Затеев:

«В том, что произошло, вины экипажа не было… Помните, как в старой притче про гвоздь: его не вбили в подкову лошади полководца, и та оступилась в решающий момент. „Враг вступает в город, пленных не щадя, оттого что в кузнице не было гвоздя…“

Вот так и у нас… Только вместо гвоздя был термический коврик, которым некий рабочий не накрыл при сварке нижепроходящий трубопровод; на него капал расплавленный металл, из-за термического перенапряжения возникли микротрещинки. Всё остальное было уже делом времени…

Короче, из первого контура кормового реактора ушла охлаждающая вода, как уходит она из дырки в электрочайнике. Что станет с электрочайником? Расплавится, потечёт, сгорит… Примерно то же ожидало и нас, с той лишь разницей, что плавиться должны были не оболочки электроспирали, а урановые ТВЭЛы — тепловыделяющие элементы. Расплавленный уран скапливается в сферическом поддоне, и, как только масса его достигает килограмма, по всем законам ядерной физики — атомный взрыв. И где — рядом с американской военно-морской базой на острове Ян-Майен. А в мире и без того напряжённо — Карибский кризис вызревает. Тут только начни — и пойдёт полыхать… Что делать?

Собрал в кают-компании командиров боевых частей и инженеров. Эдакий совет в Филях под Ян-Майеном…»

В. Погорелов:

«Стояло раннее утро. И люди всех континентов, начиная новый день, конечно, не подозревали, что их судьба, как и судьба планеты, решается сейчас не в ООН, не в Вашингтоне и не в Москве, во втором отсеке подводного ракетоносца. Да, да, точь-в-точь, как в мрачном полубредовом боевике. Спасение было не в казуистике международного права, а в решении замысловатой технической задачи: как не допустить расплавления урановых стержней, как охладить взбесившийся реактор? Инструкция предлагала отвести тепло, выделяемое ТВЭЛами, путём проливки или, понятнее будет сказать, — прокачкой активной зоны реактора водой. Но как?! Конструкция реактора не имела для этой цели специальной системы. А ведь механики К-19 во время приёмки корабля убеждали строителей, что магистраль аварийного расхолаживания реактора совершенно необходима. Но завод спешил с победным рапортом: „Есть первый советский атомный ракетоносец!“ И в ожидании потока звёзд и наград не посчитали нужным „усложнять конструкцию и без того сложного агрегата“. Эх, до чего ж мы сильны задним умом! И вот теперь эту систему надо было создавать из подручных средств и, самое страшное, монтировать её в отсеке с тройной смертельной нормой радиации! Без защитных костюмов (их не было у нас), голыми руками, в армейских противогазах, которые защищают от излучения с той же эффективностью, что и пресловутые белые простыни.

Но кому-то надо идти умирать… Никто не произносил высоких слов, но в подтексте, в подкорке это всё давно было — за нами даже не Москва, за нами шар земной.

Мир до сих пор не знает имён этих парней.

Лейтенант Борис Корчилов, было ему едва за двадцать.

Остальным и того меньше — восемнадцать, девятнадцать:

главстаршина Рыжиков;

старшина 1-й статьи Ордочкин;

старшина 2-й статьи Кашенков;

матрос Пеньков;

матрос Савкин;

матрос Харитонов.

Потом эти имена в таком же порядке лягут на могильные плиты. А пока у них ещё есть час, шестьдесят минут отсрочки — пока мы не всплывём, не откроем люк, пока электрики не приготовят сварочный аппарат, а дизелисты — дизель-генератор. У каждого своё дело. Вам выпал жребий согласно корабельному аварийному расписанию. Вы — кормовая аварийная партия. Ваш долг. Ваша присяга. Покурите пока. Всего лишь час. Курите, где хотите, вам сейчас всё можно. Это последняя радость жизни, отпущенная вам судьбой. Пусть будет сладок ваш „Беломор“.

Команды… Затеев и сейчас, спустя тридцать лет, готов повторить их одна за одной…

— По местам стоять, к всплытию!

— Акустик, прослушать горизонт!

— Приготовить шестой (реакторный. — Н.Ч.) отсек к проведению аварийных работ по плану механика!

— Противопожарный контроль возлагаю на помощника командира капитана третьего ранга Енина.

Шесть часов пять минут… Всплыли. Закачались… Но не сильно. Кажется, с погодой повезло. Хоть на этом спасибо…

По отсекам — голос Затеева:

— Отдраить верхний рубочный люк! Сигнальщика на мостик!

Всё как всегда. Привычный ритуал воссоединения с атмосферой матушки-Земли. На сердце лёгкая надежда: может, обойдётся? Не пожар всё-таки, гарью не тянет… Может, и радиация эта — только россказни? У страха глаза велики…

Ах, какой сладкий воздух льётся из шахты рубочных люков!

Бросьте папиросы, ребята! Лучше подышите напоследок. Вам осталось полчаса. А может, и нам всем…

Море почти штилевое… Правда, океанская зыбь ещё не улеглась, „коломбина“ наша переваливается с борта на борт. Хоть и утро, а солнце почти в зените — Арктика, вечный день. Вечный ли?..

Пара чаек пролетела над самой рубкой. Значит, земля неподалёку. По карте до острова Ян-Майен не больше ста миль… Вокруг — насколько хватает оптической силы бинокля — пустая ширь океана. И близка земля, да не наша. А под килем — три километра.

Одна беда не приходит. Радисты не могут связаться с Москвой. Подо льдами раскололи изолятор и залили антенну. Если рванёт, даже Главный штаб не узнает, чей ядерный гриб встал над Арктикой.

Работают оба дизеля, выдувая выхлопными газами океанскую воду из балластных цистерн. Частично вентилировали отсеки.

Связи нет как нет… Правый дизель-генератор готовят к работе в сварочном режиме. Электрики Стрелец, Калюжный и Токарь тянут от него в реакторный сварочные кабели…

Что это? Воздвигают эшафот для аварийной группы?! Или рабочие сцены сооружают подмостки для финального акта трагедии? Или ассистенты хирурга готовят операционный стол?

Связи нет.

Температура в реакторе растёт, уровень радиации в отсеках повышается. Час назад на пульте центрального поста (мозг корабля) дозиметры показали пять рентген в час, в турбинном отсеке — двадцать, в шестом, реакторном, — пятьдесят.

По кораблю нарастает аэрозольная активность… Это сменились вахты и по отсекам потащили радиоактивную „грязь“ на подошвах. Даже если ничего больше не случится, для нас всех это уже „доза на всю жизнь“. Но это было час назад, когда температура в каналах реактора ещё поддавалась приборному измерению — шестьсот градусов Цельсия. Теперь температурные датчики зашкалили. При тысяче двухстах градусах уран потечёт в поддон. Сколько там натикало сейчас — восемьсот, пятьсот, тысяча? Командир:

— Доложить об уровне радиации в отсеках!

От доклада стынет кровь в жилах:

— В реакторном — до ста рентген в час, в седьмом — пятьдесят. На пульте — двадцать пять – тридцать.

Счёт их жизней шёл на рентгены, часы и градусы… Связи нет, и теперь уже не будет. Антенна залита солёной морской водой…»

Н.В. Затеев:

«Я подозвал к себе лейтенанта Корчилова. Красивое, ещё юношеское, лицо, голубые глаза. Скольким девушкам кружили голову его пышные кудри!

Боже, что с ним теперь станется?!

— Борис, ты знаешь, на что идёшь?

— Да, товарищ командир.

Я вздохнул:

— Ну, так с Богом!»

…Потом, много лет спустя, когда портреты Затеева и Корчилова будут наконец опубликованы в «Правде», кто-то из читателей бросит убийственное: «Смотрю на фото: лейтенант погиб, а капитан жив…» Спустя тридцать лет отставной капитан 1-го ранга Затеев придёт в православный храм русских моряков — питерский Никольский морской собор — и зажжёт на панихиде поминальную свечу по командиру реакторного отсека лейтенанту Корчилову и всей кормовой аварийной партии…

С Богом — в ад!

Город Полярный. Вот она, «Хиросима», доживает свой век у заводского причала. Её последний командир капитан 1-го ранга Олег Адамов покажет мне потом тесную выгородку в реакторном отсеке. Именно сюда спустилась в шесть часов пятьдесят минут аварийная группа Бориса Корчилова.

Н.В. Затеев:

«Когда они вошли в отсек — увидели голубое сияние, исходившее от трубопроводов аварийного реактора. Они подумали, что начался пожар. Но это светился от дьявольской радиации ионизированный водород…»

С. Погорелов:

«Активность на крышке реактора, где им предстояло работать, уже достигала двухсот пятидесяти рентген в час. Ребята работали по два-три человека в группе, закутавшись в химкомплекты, натянув маски изолирующих противогазов. Но Борис Корчилов как „хозяин“ отсека присутствовал всё время. Он не вымерял, достанется ему больше, чем остальным, или меньше. Тогда об этом просто никто не думал. Молили Бога об одном — лишь бы не рвануло…

Им надо было отвернуть заглушку „воздушника“ на компенсирующей решётке и приварить медный трубопровод, который применяют для зарядки торпед воздухом высокого давления. Едва открыли заглушку воздушного спуска, как оттуда вырвалось облако радиоактивного пара. Пар заполнил выгородку и стал разлагаться на водород, который тут же начал возгораться то тут, то там голубыми вспышками. Мы предвидели подобную ситуацию. Шланги и огнетушители были на „товсь“. Пожар потушили в считанные минуты. Однако температура в выгородке подскочила до шестидесяти градусов. Пар заволакивал очки масок, матросы их стаскивали. Чем они дышали? Эту дьявольскую смесь уже и воздухом не назовёшь — сверхрадиоактивный аэрозоль. Ведь интенсивность радиации на крышке реактора из-за выброса пара повысилась до пятисот рентген!»

Кроме группы Корчилова в этой смертельной парилке — ещё два офицера, которые руководят монтажом самодельной системы, — инженер-механик Анатолий Козырев и командир дивизиона движения Юрий Повстьев.

Примерно через полтора часа всё было закончено. Охлаждение заработало. Все бросились к прибору АСИГ, показывавшему температуру в каналах активной зоны реактора.

Что он покажет?! Надо ждать…

Н.В. Затеев:

«Когда Борис Корчилов вылез из реакторного и стащил маску ИПа (изолирующего противогаза. — Н.Ч.), на губах его пузырилась желтоватая пена. Его тут же вырвало. Там, на крышке реактора, все они нахватались жёстких „гамм“ без всякой меры. Мы все понимали — ребятам конец. Их смерть — вопрос нескольких дней… Чем облегчить их последние часы в этом самом лучшем из миров?

Я отправляю всю девятку в наш лодочный „рай“ — первый (торпедный) отсек. Там самый низкий уровень радиации, да и попрохладнее, посвежее, чем в других отсеках.

Прошу лодочного врача майора медслужбы Косача:

— Доктор, сделай всё возможное…

И в глазах его читаю безнадёжный ответ: „Медицина бессильна…“

В девять двадцать принимаю доклад вахтенного КГДУ:

— Товарищ командир, показания температуры в каналах аварийного реактора вышли на уровень, контролируемый приборами пульта управления.

Слава Богу!

Чуть отлегло от сердца.

Но только чуть. В центральном посту на пульте управления уровень радиации достиг ста рентген. Чтобы хоть как-то уменьшить нарастание активности, приказываю перевести второй реактор на минимальный режим и двигаться на гребных электродвигателях под дизель-генераторами.

Иду в первый отсек. Там на матрасах ничком лежат Корчилов, Ордочкин, Кашенков, Пеньков, Харитонов, Савкин. Часам к десяти утра самочувствие их резко ухудшилось. Лица распухли, губы вывернуты, глаза налились кровью. Несколько лучше чувствуют себя Повстьев, Козырев и Рыжиков.

Доктор Косач со своим санитаром трудятся не покладая рук, пытаются хоть чем-то облегчить страдания обречённых. Хотя прекрасно понимают, что, ухаживая за пострадавшими, облучаются и сами. Позже станет известно: Корчилов получил пять тысяч четыреста бэр и потому сам стал интенсивнейшим источником облучения.

— Сгущёнки бы, — скорее разбираю по шевелению вздутых губ, чем слышу Корчилова. Санитар бросается открывать банку сгущённого молока… Командир реакторного отсека был сладкоежкой… Ловлю себя на этом заупокойном „был“. Гоню прочь мрачные мысли… Может, обойдётся?!

Почему должны гибнуть эти молодые, красивые, самоотверженные парни? Кто приговорил их к смерти?

К концу суток и в лазаретном отсеке уровень радиации повысился с двух рентген в час до десяти. Чтобы снять нервное напряжение, а также чтобы увеличить сопротивляемость организма облучению, разрешил личному составу выпить по сто граммов спирта. Один из молодых матросов хватил лишку и вырубился. Пришлось уложить его в лазарет.

В десять тридцать температура в активной зоне аварийного реактора упала до двухсот – двухсот пятидесяти градусов и более-менее стабилизировалась на этом уровне. Но радиация нарастала по всему кораблю.

О том, как воздействуют сильные дозы облучения на организм, все мы имели довольно общее понятие. И, конечно же, больше всего нас угнетала мысль не о возможных раковых опухолях, а о потере мужских способностей. Ведь средний возраст офицеров на лодке был двадцать шесть лет; да и я в свои тридцать пять, хоть и считался почти стариком, тоже рефлексировал на сей счёт. Но пока что мысль о том, что нет связи и о своей беде мы не можем никому сообщить, заслоняла все остальные тревоги.

Я развернул атомоход курсом строго на юг — к берегам Норвегии — в надежде, что так мы быстрее выйдем на оживлённые морские трассы, а там, глядишь, подвернётся кто-нибудь из Мурманска. Я готов был высадить своих страдальцев хоть на рыбацкий сейнер. Лишь бы тот шёл под красным флагом.

Велел врубить аварийный передатчик, и тот посылал сигналы SOS на международной частоте. Но никто не откликался. Маломощный — четыреста ватт — аппарат работал в радиусе всего около ста миль.

Идти же прямиком в базу — это более трёх суток. Надо ли говорить, что за этот срок К-19 превратилась бы в „летучего голландца“ со светящимися трупами в отсеках. Разумеется, сознавал это не только я. Едва подлодка повернула на юг, как на мостик ко мне поднялись двое. Не буду называть их фамилий. Но это были мой замполит и мой дублёр (командир резервного экипажа). Они настойчиво стали склонять меня к мысли, что идти надо на север — к Ян-Майену, высадить людей на остров, а корабль затопить. Я турнул их с мостика, и теперь к старым тревогам прибавилась новая: что, если там, в отсеках, они подобьют разогретых спиртом матросов, мягко говоря, к насильственным действиям? Я не исключил и такого варианта, хотя верил в своих людей и в итоге ни в ком из них, кроме замполита, не ошибся.

Но тогда, на мостике, когда оглядывал океанскую пустыню — хоть бы точка где возникла! — и перебирал в уме невесёлые наши варианты: тепловой взрыв, бунт, переоблучение, чего греха таить, возникла однажды мысль спуститься в каюту, достать пистолет и покончить со всеми проблемами разом.

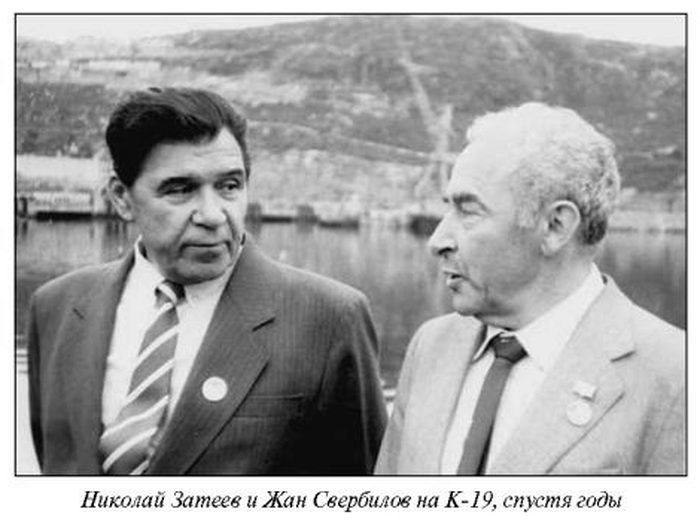

Не буду говорить, что я испытал, когда сигнальщик доложил, что видит цель и цель эта — наша дизельная подводная лодка, одна из тех, что обозначала „красную“ сторону в несостоявшейся игре. Вскоре подошла и вторая. Обе услышали наш SOS и покинули завесу на Фареро-Исландском рубеже без приказа. Командиры этих „эсок“ — Гриша Вассер и Жан Свербилов — пришли сюда на свой страх и риск.

Первым делом попытались передать на „дизелюхи“ пострадавших моряков. Бились два часа. Погода ясная, но крупная океанская зыбь рвала швартовы.

К четырнадцати часам на одну из лодок нам удалось пересадить всех переоблучённых, а также тех, чьё присутствие на борту К-19 не было необходимым для обеспечения живучести корабля и его хода. Но самое важное — через лодочные передатчики удалось связаться с Москвой. Первый вопрос: как спасать погибающих? Лица у них стали красными и раздутыми, точно их запекли в духовке.

Томительно жду ответа из Главного штаба. Бегут часы… Наконец долгожданное радио, расшифровываю:

„Давайте им побольше свежих фруктов и натуральных соков“.

Матюгнулся: где я посреди Арктики возьму свежие фрукты?!

Думаю, что московские специалисты дали подобную рекомендацию, явно находясь в шоковом состоянии. В пятнадцать часов ещё один удар по нервам: наша самодельная система охлаждения дала течь. Выйдет весь бидистиллят (дистиллированная вода двойной перегонки), и температура активной зоны снова начнёт повышаться — значит, снова угроза взрыва… Кого посылать в реакторный на сей раз?

Вызвались идти командир электротехнического дивизиона капитан-лейтенант Погорелов, старшина команды трюмных Иван Кулаков и старшина-ракетчик Леонид Березов. Довольно быстро они заварили место протечки.

К вечеру на дизельные лодки мы пересадили ещё двадцать человек. На К-19 остались шестеро: я, заместитель по политчасти, шифровальщик, сигнальщик, два электрика.

Подводную лодку с пострадавшими отправляю в базу. Под утро перебираемся все на подводную лодку С-159. Жду указаний из Москвы. А пока первый советский атомный ракетоносец беспомощно покачивается на зыби. Чёрный остров невидимой смерти. Мы не имеем права покидать его, бросать на произвол судьбы. Тем более рядом с американской военно-морской базой. Был 1961 год — разгар Холодной войны.

Беру у Гриши Вассера вахтенный журнал и делаю в нём запись: „Командиру ПЛ С-159. Прошу циркулировать в районе дрейфа К-19. Торпедный аппарат № 4 (заряженный боевой торпедой) прошу подготовить к залпу. В случае подхода к АПЛ К-19 военно-морских сил вероятного противника торпедировать АПЛ К-19 буду сам. Командир АПЛ — капитан 2-го ранга Затеев. (Астрономическое время. Дата.)“.

К счастью, торпедировать родной корабль не пришлось. В район дрейфа прибыли наш крейсер и вспомогательное судно.

Что было дальше? Был тяжёлый штормовой переход домой. Пересадка на подошедший эсминец… Процедура дезактивации. А потом госпиталь на берегу. Отправка тяжелобольных в Институт биофизики. И нелепое падение одного из вертолётов с больными подводниками на борту. На глазах у всего госпиталя, всех провожающих. Порывом штормового шквала машину швырнуло на стадион. Правда, обошлось без жертв. Судьба уготовила подводникам иное испытание: больные погибли от радиоактивного облучения.

А ещё было многосуточное расследование действий командира и других должностных лиц. С протоколами, показаниями, объяснениями, вызовами по ночам…

Я уже приготовился надеть „полосатую пижаму“ эдак лет на пятнадцать. Всё к тому шло.

Однажды на завтрак появились апельсины, яйца, фруктовые соки. Потом прибыл кадровик из Москвы. Намекнул: мол, дырки для орденов колите…

Спас нас академик Александров. Когда он прибыл в Полярный, где стояла К-19, и с борта эсминца замерил радиоактивное поле, он поразился тому, что мы жили и действовали в нём несколько суток… Доложил Хрущёву, мол, так и так: экипаж совершил подвиг — спас стратегический ядерный подводный крейсер. Тут-то для нас всё изменилось как по волшебству…»

Но смерть, поселившаяся в отсеках К-19, искала новые жертвы. Искала и находила. Всё имущество с атомарины, «грязное» в лучевом отношении, перегрузили на специальную баржу, которую потом поставили на прикол в одну из необитаемых бухт Кольского полуострова. Неподалёку работали военные строители. Солдатский паёк в стройбате не самый сытный, а тут прознали, что старая баржа доверху нагружена всевозможными деликатесами: копчёная колбаса, сыр, шоколад, консервы, галеты, вобла, печенье… Ну и устроили бойцы «праздник живота». Ведь никаких табличек, предупреждающих о радиоактивной опасности продуктов, да и самой баржи, вывешено не было. Соблюдали «режим секретности». Точь-в-точь, как берегли эту пресловутую секретность в Киеве после чернобыльского взрыва, когда ничего не подозревающих горожан зазвали на первомайскую демонстрацию.

Кто знает, что стало с теми стройбатовцами, отведавшими радиоактивных яств с проклятой баржи…

В далёком полярном гарнизоне одна из улиц носит имя Бориса Корчилова. Между прочим, командир представлял лейтенанта к званию Героя Советского Союза. Начальство в Москве распорядилось иначе: «Аварийный случай… Обойдётся орденом».

Да ему-то что… Он давно уже обошёлся… Не ради звезды, не ради ордена полез в радиационное пекло.

В дождливый летний день приехали мы с Николаем Владимировичем Затеевым на окраину Москвы — в Кузьминки, вошли в кладбищенские ворота. По дороге Затеев рассказывал:

— Наших переоблучённых моряков Институт биофизики схоронил в свинцовых гробах, тайно, не сказав о месте захоронения даже родственникам. Обнаружил «совсекретное» захоронение один из членов нашего экипажа. Случайно. Привёз хоронить мужа сестры и вдруг увидел вот эти могилки.

Затеев показал на грубо сваренные железные пирамидки. Знакомые имена тех, кто в реакторном и смежном с ним отсеках, жертвуя собой, не дрогнул и выполнил свой долг до конца:

старшина 1-й статьи Юрий Ордочкин;

старшина 2-й статьи Евгений Кашенков;

матрос Семён Пеньков;

матрос Николай Савкин;

матрос Валерий Харитонов.

Молодые матросские лица на керамических овалах. А рядом — роскошный мраморный монумент их ровеснику — цыганскому парню, погибшему в пьяной драке. Цыгане умеют чтить память своих удальцов. Поучиться бы у них политработникам в генеральских погонах…

— А где Корчилов? Повстьев?..

— Бориса и Юру Повстьева перезахоронили в Питере — на Красненьком кладбище. Главстаршина Рыжиков лежит на Зеленоградском кладбище под Питером…

Из Кузьминок мы отправились на станцию Сходня, что находится близ Москвы, по дороге в Питер. Сколько раз проезжал на электричке мимо этого домика с палисадником и подумать не мог, что именно здесь собираются на свои поминальные «атомные вечери» подводники с К-19. Собираются каждый год в день аварии под хлебосольным кровом бывшего старшины 1-й статьи, а ныне доктора сельскохозяйственных наук, специалиста по лекарственным травам Виктора Стрельца… Много лет назад уволенный в запас старшина бросил клич сослуживцам: «Помогите, ребята, дом построить!» С тех пор и собираются по раз и навсегда отлаженному обычаю: сначала Кузьминки и поклон погибшим товарищам, потом Сходня… К возвращению с кладбища жена Стрельца натопит баньку, после баньки — стол с домашней снедью и своим же вином. А за столом там, как в баньке, все равны — и бывшие матросы, и офицеры… Только Затеев для них навсегда — «товарищ командир».

— Товарищ командир, передайте огурчики!..

Я смотрю на этих людей, куда как пожилых, живалых и бывалых, и думаю: а ведь по великому чуду собираются они здесь вместе. Вот уж тридцать лет, как их могло не быть на этом свете — размётанных ядерным взрывом по молекулам. Чудо, которое спасло их, зовётся подвигом души и сердца, когда человек кладёт свою жизнь за други своя.

Специальной правительственной комиссией действия экипажа по ликвидации аварийной ситуации на корабле были признаны правильными. Несколько позже, в октябре 1961 года, на ответственном совещании, где решался вопрос о продолжении строительства атомного подводного флота, ещё раз были отмечены умелые действия моряков, было сказано, что жертвы, принесённые экипажем, не напрасны.

Урок пошёл отчасти впрок. На всех действующих и проектируемых реакторах подобного типа были установлены штатные системы аварийной водяной проливки.

Многие матросы, старшины и офицеры за мужество и героизм были награждены орденами и медалями, экипаж отмечен ценными именными подарками министра обороны. При вручении орденов и медалей бывший в то время командиром Ленинградской военно-морской базы адмирал И. Байков «успокоил» ещё не отошедших от потрясения моряков: «Ну что вы там героями себя считаете? С трамваем у нас в Ленинграде тоже аварии случаются». Кстати сказать, некоторым подводникам вообще никакой награды не вышло.

Может, нынче стоит вернуться и к этому вопросу, о наградах. Понимаю, он не главный. Но воздать людям должное никогда не поздно. Они ведь первыми вошли в схватку с атомом и победили его.

Тогда, на заре ядерной энергетики, никто из них ещё не знал до конца, к каким последствиям для всего живого, для всей нашей матери-Земли может привести взрыв реактора. Об этом люди узнали после Чернобыля. А до него оставалось двадцать пять лет.

После аварии на атомоходе на всех реакторах, в том числе и на чернобыльских, были смонтированы необходимые устройства для охлаждения активной зоны в случае экстремальных ситуаций. Почему это устройство оказалось выключенным на реакторе ЧАЭС — загадка. Когда там случилась авария, один из смены бросился включать систему, но было уже поздно.

Так что уроки уроками, а люди людьми…

«Уважаемая редакция! Я тот самый Кулаков Иван, главный старшина, которого вы назвали в числе получивших дозу облучения. После аварии лечился в Военно-медицинской академии в Ленинграде. Был признан комиссией негодным к военной службе со снятием с воинского учёта. Определили вторую группу инвалидности. Назначили пенсию в размере 28 рублей плюс 4 рубля за старшинское звание. Итого 32 рубля. На работу устроиться было невозможно и по состоянию здоровья, и по диагнозу. Слова „лучевая болезнь“ нигде, правда, не писали, они были „секретными“.

Некоторое время жил на иждивении брата. Потом написал письмо на флот, в политотдел своей части. Там посоветовались с медициной и решили: если я изъявлю желание, меня переосвидетельствуют и призовут на сверхсрочную службу. Я дал согласие.

Прослужил за Полярным кругом до августа 1980 года, уволился в запас по выслуге. Теперь на пенсии, размер её сто пятьдесят рублей. Живу в Минске».

А в конце приписка для командира: «Дорогой Николай Владимирович! Огромное Вам спасибо и низкий поклон за Ваши умные и решительные действия в экстремальных условиях, спасшие жизнь не одному десятку вверенного Вам личного состава».

«Я служил на той лодке в звании старшины 1-й статьи, до увольнения в запас мне оставалось только три месяца… Мы постарели теперь, изменились и, наверное, не узнаем сразу друг друга. Но меня, думаю, помнят товарищи. Мне единственному командир разрешил носить усы». Это из письма инженера А. Молотка из города Шахты Ростовской области.

Бывший электрик-оператор старший матрос Л. Гаврилов написал из Нижнего Новгорода. Машинист-турбинист П. Котлов — из Чебоксар. На лодке он исполнял и обязанности киномеханика, так что, считал, его должны помнить. Помнят. Конечно, помнят. Они помнят всех, кто выходил с ними в тот роковой поход. Вот и деньги собрали на мемориальную бронзу. Отлили доску с именами всех погибших на К-19. Сей памятный знак укрепили и освятили в верхнем храме Никольского собора, что в Питере, на берегу Крюкова канала. И блестели капельки святой воды в рельефных литерах матросских имён. И капал воск поминальных свечей на носки офицерских ботинок. И суетились репортёры, снимая непривычное тогда ещё зрелище: военных моряков в толпе прихожан. Да, многие из них впервые стояли в церкви, постигая древнюю моряцкую истину: «Кто в море не ходил, тот Богу не молился». Они ходили в море. И в какое море! Они молились Богу. И как молились…

СПРАВКА

К-19

Первый советский атомный подводный ракетоносец, вооружённый баллистическими ракетами, К-19 был заложен на стапелях СЕВМАШа (Северодвинск) 17 октября 1958 г. Главный конструктор — С.Н. Ковалёв. Проект разработан в ленинградском ЦКБ «Рубин».

Спуск на воду — 11 октября 1959 г.

12 ноября 1960 г. были завершены государственные испытания. В состав Северного флота К-19 вошла в 1961 г. Первый командир — капитан 1-го ранга Николай Владимирович Затеев.

3 июля 1961 г. на К-19 произошла авария правого реактора. В результате разгерметизирования первого контура стала нарастать гамма-активность. Для предотвращения угрозы расплавления ядерного топлива члены экипажа смонтировали внештатную систему водяной проливки (охлаждения) реактора. Спасая корабль, погибли в результате переоблучения 8 человек.

После ремонта К-19 снова вступила в строй в 1964 г.

15.11.69 г. К-19 в Баренцевом море столкнулась с американской ПЛА «Gato» и получила повреждения. С 20.10.70 г. по 15.04.74 г. совершила 5 автономных походов на боевую службу общей продолжительностью 269 суток. 24.02.72 при возвращении с боевого патрулирования в Сев. Атлантике на глубине 120 метров в 9-м отсеке возник объёмный пожар. Погибли 28 человек. 12 моряков были отрезаны огнём в 10-м отсеке, которые находились там в состоянии полной изоляции от внешнего мира с 24.02 по 18.03.72 г. После длительного ремонта К-19 снова вошла в строй. В 1979 году К-19 была переоборудована в опытовый корабль для испытания систем связи — переименована в КС-19.

В 1990 г. КС-19 выведена из боевого состава ВМФ в резерв, а в 1991 г. списана.

Но до сих пор находится на плаву в ожидании утилизации на заводе «Нерпа» в Снежногорске.

Всего с момента постройки К-19 прошла 332396 миль за 20223 ходовых часа.

За многочисленные аварии получила на флоте прозвище «Хиросима». К-19 посвящены ряд книг («Хиросима всплывает в полдень» и др.), несколько документальных фильмов и один художественный.

За всю историю мореплавания ни одному капитану, ни одному командиру не пришлось столкнуться в океане с тем, что выпало на долю командира первого советского атомного подводного ракетоносца К-19 капитана 2-го ранга Николая Затеева. Он и его экипаж вступили в противоборство с невидимой убийственной силой расщеплённого атома — радиацией. Моряки одолели эту беду, приняв смертельные лучи в свои тела так, как герои прошлой войны перекрывали собой пулемётные очереди. Ценой жизни восьмерых, а позже ещё нескольких человек, ценой утраченного здоровья половины экипажа они спасли не только свои жизни и свой корабль — единственный в 1961 году на нашем флоте подводный крейсер стратегического назначения, — они удержали мир на волоске от всеобщей ядерной беды!

Вот почему без всяких натяжек Николая Затеева — толкового хладнокровного командира — можно назвать национальным героем России.

А хоронили его, будто помер он не в своём государстве, а на чужбине… Будто и не на Кузьминское кладбище Москвы привезли новопреставленного воина Николая, а в русский некрополь под Парижем — в Сен-Женевьев-де-Буа, где лежат многие моряки, служившие России под Андреевским флагом. Вот и к его могиле принесли синекрестное полотнище, и жалкий солдатский оркестрик в четыре трубы и два барабана сыграл траурную мелодию. У флотского начальства хватило средств и совести прислать на эти исторические похороны лишь десяток автоматчиков, тем и отделаться.

Флотоводец Сенявин просил не устраивать ему пышных похорон. За его гробом шёл взвод матросов. Но командовал этим взводом император Николай I. Это к слову.

Спасибо и за траурный салют. А так погребли боль и гордость нашего флота добрые люди из Мосэнерго. Они и могилу вырыли. И памятник поставили. Но не могу поверить в то, что у Росвоенцентра, что у Главного штаба ВМФ не нашлось и ста рублей на поминальную чарку матросам с К-19, которые съехались на проводы командира и из Казани, и из Нижнего Новгорода, и из Питера. Не могу понять, почему не уважили их хотя бы тем, чтобы дать им кров и стол для поминок. Ведь в автобусе узелки да пакеты разворачивали, там и прощальные слова говорили. А потом скульптор А. Постол, автор мемориала подводникам атомного флота, сердобольно привёл ветеранов в свою мастерскую, там и стол по-людски накрыли.

Все обиды, конечно же, забудутся. И не такое переживали. Останется память о стойком, умном, храбром моряке Николае Затееве. Останутся искренние слова, которые произнёс над гробом настоятель храма из Тушино отец Константин, сам бывший офицер-авиатор. Останутся престранно смешавшиеся запахи ладана и салютного пороха… Останутся страницы дневника, переданного Затеевым за два дня до смерти в «Российскую газету». Больше всего его терзала мысль о том, что есть люди, которые вот уже треть века тщатся свалить вину за аварию на экипаж К-19.

Из дневника командира атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения К-19 капитана 1-го ранга Николая Затеева:

«…А берег молчал. Время от времени приходили рекомендации кормить переоблучённых моряков свежими овощами, фруктами и соками. Ни того, ни другого, ни третьего на борту, разумеется, не было.

В 23.00 через рацию Вассера передаю в штаб шифровку с полной информацией о радиационной обстановке на корабле и о своём намерении эвакуировать экипаж на подошедшие подводные лодки. Понимаю, что на языке штабистов это может звучать как „отказ от борьбы за живучесть“, как „паническое покидание корабля“ и даже „бегство“. Поэтому они упорно молчат, видимо, подбирая подходящую формулировку.

3 часа ночи 5 июля. Штаб молчит. На свой страх и риск приказываю своим морякам оставить корабль и перейти на борт С-159. Матросы перепрыгивают на качающуюся рядом лодку по отваленным горизонтальным рулям, выждав, когда „плавники“ обеих субмарин на секунду поравняются на волне.

В последний раз обхожу родной корабль. В отсеках остались только шесть человек, которые обеспечивают аварийное освещение и расхолаживание реакторов. Меня сопровождает командир электротехнического дивизиона капитан-лейтенант Погорелов. Мы герметизируем отсеки, проверяем подключение насосов, расхолаживающих реакторы, к аккумуляторной батарее. Проходит ещё один томительный час. Ответа на мой запрос нет. Мы с Погореловым останавливаем дизель-генератор и последними покидаем борт К-19. Чёрная туша подводного крейсера покачивается в волнах как пустая железная бочка. Странно и страшно видеть это со стороны.

Передаю последнюю шифровку в штаб: „Экипаж подводной лодки К-19 оставил корабль. Нахожусь на борту подводной лодки С-159“. Затем беру у Гриши Вассера вахтенный журнал и делаю запись, от которой меня самого охватывает нервная дрожь: „Командиру ПА С-159. Прошу циркулировать в районе дрейфа К-19. Два торпедных аппарата приготовить к выстрелу боевыми торпедами. В случае подхода к К-19 военно-морских сил НАТО и попытки их проникновения на корабль буду торпедировать её сам. Командир АПЛ К-19 капитан 2-го ранга Затеев. Время 5.00. 5 июля 1961 года“.

Притулился где-то во втором отсеке и стал себя мысленно перепроверять — всё ли по уму и по закону? Народ спасён. А корабль? Может, затопить его сразу, не дожидаясь никаких инцидентов? Вспомнил, как погибал линкор „Новороссийск“. Там боролись за живучесть корабля до конца, забыв про людей. И линкор не спасли, и экипаж большей частью погиб. И как-то ещё оценят мои действия на берегу? Так легко обозвать нас трусами и отдать под суд. Скажут — не пожар и не пробоина, а корабль бросили… Ох, легко же им будет судить нас из тёплых кабинетов!

Горестные мои размышления прерывает возглас радиотелеграфиста:

— Товарищ командир, нам радио!

„Нам“ это не мне, это Вассеру. „Командиру С-159. К месту аварии следует подводная лодка С-268 под командованием капитан-лейтенанта Г. Нефёдова. Сдать ему под охрану К-19. Самому максимальным ходом следовать в базу“.

„Эска“ Вассера легла на курс возвращения и врубила все дизеля на самый полный. На траверзе мыса Нордкин нас встретил эскадренный миноносец „Бывалый“. Им командовал мой одноклассник по морской спецшколе, капитан 2-го ранга Володя Сахаров. Распрощавшись с командиром С-159, перебираемся на эсминец и сразу же попадаем в руки дозиметристов и химиков.

Нас всех хорошо продезактивировали. Некоторым пришлось смывать „ренгены“ и по второму, и по третьему заходу. Старшина, который занимался мной, покровительственно похлопал меня по голому плечу.

— Ну что, кореш, теперь ДМБ?

— Наверное, ДМБ, — улыбнулся я. В бане не разберёшь, где офицер, а где матрос… Переодели нас в белые матросские робы. Наши „фонящие“ кители и фланелевки полетели за борт. „Ну вот, — мелькнула невесёлая мысль, — сегодня матрос, а завтра — зэк“. Как командир я выделялся среди остальных своих моряков только пистолетом на поясе.

Мною лет назад — ещё в 1943 году — когда я уезжал из родного Горького (Нижнего Новгорода) поступать в военно-морское училище, мама положила мне в чемодан на счастье иконку Николы Морского. Я хранил её как талисман в память о матери и всегда брал иконку с собой в море. Была она со мной и на К-19, тщательно спрятанная от стороннего глаза. Когда мы перешли на борт С-159, я положил иконку в верхний карман робы и обронил во втором отсеке. Спохватился лишь на эсминце „Бывалый“ перед дезактивацией. Увы, не нашёл. Николу Морского обнаружил политработник с „эски“. Что было! Начался массированный поиск владельца запретного талисмана и на С-159, и среди членов экипажа К-19. Сколько неуёмной энергии было на это затрачено! Знали бы сверхбдительные политрабочие, кому принадлежала эта иконка!

Шторм давно стих, лишь плавная зыбь покачивала эсминец, когда мы входили в Кольский залив. Вот и гранитные утёсы Екатерининской гавани. „Бывалый“ медленно подходит к причальной стенке Полярного. Сжалось сердце: весь причал оцеплен автоматчиками в чёрных морпеховских беретах. За их спинами сгрудилось всё население города. Лица испуганные, притихшие. Так встречали здесь в войну корабли, возвращавшиеся из боя. Санитарные машины подогнали прямо к трапу.

Нас встречали командующий Северным флотом адмирал Андрей Трофимович Чабаненко и начальник медслужбы СФ генерал-майор Цыпичев. Комфлота ни о чём меня не спрашивал, понимая весь трагизм нашего положения. Я же всё же решился спросить у него:

— Что теперь со мной будет?

— Вон стоит начальник особого отдела, спроси у него, — ответил Чабаненко.

Я повторил свой вопрос особисту капитану 2-го ранга Нарушенко. Мы хорошо друг друга знали, наши каюты на плавбазе „Магомет Гаджиев“ разделяла одна переборка. Тот усмехнулся:

— Всё сделали нормально. Ничего не будет…

Вспомнился анекдот про „ничего не будет“ — ни академии не будет, ни квартиры — ничего…

Нас быстро погрузили в санитарные машины, отвезли в морской госпиталь, распределили по палатам. Я обошёл своих и первым делом навестил группу лейтенанта Корчилова. То, что я увидел, повергло меня в тихое уныние. Жить ребятам оставалось считаные дни, если не часы. Боже мой, что сделала с ними радиация! Лица побагровели, губы распухли так, что лопались, из-под волос сочилась сукровица, глаза заплыли… Я нагнулся к Корчилову и сказал ему, что их сегодня всех отправят в Москву, в Институт биофизики, где их непременно поднимут на ноги. Услышав мой голос, Борис, еле ворочая распухшим языком, попросил:

— Товарищ командир, откройте мне глаз…

Я приподнял опухшее веко… До гробовой доски не забуду этот пронзительный прощальный взгляд голубого зрачка…

— Пить…

Я взял чайник с соком и приставил носик к губам Корчилова. Тот с трудом сделал несколько глотков. Едва удержавшись, чтобы не расплакаться, я сказал ему: „Прощай, брат!“. Остальные были не лучше.

На стадионе, что рядом с госпиталем, приземлились два вертолёта. В них на носилках перенесли переоблучённых моряков. Первый взлетел нормально, а второй зацепил лопастями провода и рухнул на самую кромку причала. К счастью, машина не набрала ещё большой высоты и ударилась несильно. Вскоре прилетел ещё один вертолёт, и всех перегрузили в него. Больше живыми мы их не видели.

К нам же в госпиталь прибыл представитель политического управления ВМФ контр-адмирал Бабушкин. Вместе с главным врачом он собрал подводников в клубе госпиталя, и оба стали уверять нас, что мы все отделались лёгким испугом, что никаких опасений наше крепкое здоровье не вызывает, всех до единого вылечат и т.п.

Этот же Бабушкин стал планомерно собирать на меня компромат. Каждый день вызывал на „собеседование“ матросов и допытывался у них, как вёл себя командир, что говорил, где находился в момент аварии. Очень ему хотелось доказать, что я приказал покинуть корабль без особой на то нужды. Бабушкин допёк матросов так, что они заявили: если ретивого политуправленца не уберут, то они набьют ему морду. Я доложил об этом комфлота (адмирал Чабаненко каждый день навещал нас в госпитале), и Бабушкин отбыл в одночасье в столицу. Однако теперь за дело взялись более серьёзные товарищи — особисты. Я посылал их всех в одно место…

На другой день после фанфаронского заявления врачей и политработников о пустяшности наших болезней из Москвы пришло сообщение, что 10 июля скончались в один день лейтенант Корчилов, старшина 1-й статьи Ордочкин и старшина 2-й статьи Кашенков. Кто следующий? Следующим умер матрос Савкин — всего через два дня. Тринадцатого не стало матроса Харитонова. Пятнадцатого отмучался матрос Пеньков. Тогда мы поняли, что обречены все, кто схватил дозу. Дело только во времени — неделей позже, неделей раньше…

С того самого всплытия в Датском проливе — с 4 июля — я ни разу не смог уснуть. Что только ни делал, чтобы отключиться, но бессонница стала постоянным моим спутником. А по ночам — солнечным бесконечным полярным ночам — чего только ни придёт в голову, о чём ни передумаешь… Как-то на перекуре спросил старшего лейтенанта Мишу Красичкова:

— Ну что, Михаил, не придётся ли нам больничную робу сменить на тюремную?

А что он мог мне ответить?

Между тем полярнинские врачи решили отправить нас в Ленинград, в Военно-медицинскую академию. Перед отправкой ко мне в палату заглянул буквально на несколько секунд начальник политического управления ВМФ адмирал В. Гришанов. От имени партии, правительства и командования ВМФ он поблагодарил меня за стойкость и мужество во время аварии, пожелал скорейшего выздоровления и… исчез. Ошеломлённый его визитом, я не сразу понял, что расследование закончилось, и отношение ко мне и моему экипажу изменилось на 180 градусов.

Позднее я узнал, что столь благотворному повороту судьбы я обязан академику Анатолию Петровичу Александрову. Именно он убедил Н.С. Хрущёва в том, что наши действия по созданию системы аварийного охлаждения реактора были правильными и самоотверженными, что аварийный корабль мы не бросили, а оставили, грамотно переведя реакторы в нерабочее состояние и подготовив лодку к буксировке. Закрытым Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 августа 1961 года все непосредственные участники ремонтных работ в реакторном отсеке были награждены орденами с формулировкой „За мужество и героизм“. Я тоже получил орден Красного Знамени. Но всё это было потом. А пока с диагнозом „острая лучевая болезнь“ мы ожидали своей участи в палатах ленинградской Военно-медицинской академии.

В общем-то, на нас советская медицина отрабатывала тактику лечения лучевой болезни, хотя в Японии был накоплен немалый опыт в этом плане после американской ядерной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Но ввиду засекреченности нашей аварии к японцам, как я понял, не обращались. Лечили нас по двум методикам, которые принципиально различались в вопросе, с чего начинать противолучевую терапию: с пересадки костного мозга, а потом делать полное переливание крови или же наоборот — сначала переливание, а потом пересадка. Первая методика, предложенная начальником кафедры военно-морской терапии профессором З. Волынским, вернула к жизни на многие годы переоблучённых мичмана Ивана Кулакова, старшего лейтенанта Михаила Красичкова и капитана 3-го ранга Владимира Енина. Вторая — погубила Юрия Повстьева и Бориса Рыжикова. Казалось бы, положительный опыт военно-морских медиков должен был быть взят на вооружение всей советской медицины. Но чернобыльская трагедия никак не подтвердила это очевиднейшее мнение. Я не могу понять, почему было так много смертельных исходов в практике врачей, спасавших ликвидаторов последствий ядерной катастрофы? Некоторую ясность внёс американский профессор Роберт Гейл. Он заявил, что мы лечили своих страдальцев неправильно, и предложил методику… профессора Волынского! Ту самую, которую блестяще отработали на моряках К-19. И это при всём при том, что у нас с момента аварии до начала оказания квалифицированной медицинской помощи прошло более трёх суток. Тогда как чернобыльцев госпитализировали сразу же после облучения. Неужели ведомственная разобщённость наших медиков послужила причиной совершенно нелепых жертв?

Так волею судьбы подводники с К-19 оказались между Хиросимой и Чернобылем.

В Военно-медицинской академии к нам отнеслись необыкновенно тепло и заботливо. Впрочем, и пациентами мы были тоже необыкновенными. Правда, сначала нас посадили на скромный солдатский паёк на 52 копейки в сутки, но после вмешательства командующего Северным флотом адмирала Андрея Трофимовича Чабаненко нас стали кормить по нормам подводников-атомщиков в три рубля 50 копеек.

Всё-таки мы все были очень молоды и могли дурачиться, даже несмотря на весь трагизм нашего положения. Врачи постоянно брали у нас на анализы практически всё, что может выделять человеческий организм. Иногда мы дружно помогали товарищу наполнять по утрам его посудину. Так медсестра, унося ночной горшок Першина, всегда изумлялась: откуда столько?!

— Да он же ест сколько! Смотрите рот какой широкий, да и ростом Бог не обидел.

Чувство весьма своеобразного юмора вкупе с молодостью наших тел весьма способствовало выздоровлению.

В конце сентября мы предстали перед военно-врачебной комиссией. В медицинские книжки нам всем записали весьма странный диагноз — „астенно-вегетативный синдром“. Сказали, что это для маскировки „засекреченной“ лучевой болезни. Ну, записали и записали. Лишь потом я узнал, что этот синдром связан с нервно-психическими расстройствами. Психов из нас сделали! Дослужились…

В октябре 1961 года я ненароком угодил на совещание по атомному кораблестроению, которое проводил в Москве первый заместитель Главкома адмирал В.А. Касатонов. В старом здании Штаба на Большом Козловском собрались весьма представительные лица из Главкомата и военно-промышленного комплекса. Присутствовали и научные светила — академики Александров и Н.А. Доллежаль. Я чувствовал себя не очень уютно. Многие выступавшие пытались переложить на мой экипаж большую часть вины за аварию с реактором. И снова честь подводников спас академик А. Александров. Он был единственный, кто выступил в защиту нашего экипажа, и после его весомых слов все выпады в наш адрес сразу же прекратились. И ещё он отметил, что атомная энергетика входит в жизнь и осваивается людьми с гораздо меньшим числом жертв, чем другие отрасли техники. Ничего не сказал — промолчал — сидевший в конференц-зале главный конструктор нашего реактора, академик Николай Антонович Доллежаль. Своё мнение он высказал позже — в книге „Атомная энергия“: „Следует отметить, что эксплуатацию реакторов первого поколения, особенно в первые годы, осуществлял личный состав, который отличался своей самоотверженностью, однако не обладавший (возможно, не по своей вине) тем, что в современных документах называется "культурой эксплуатации"“. Нетрудно продолжить мысль академика — „и именно поэтому произошёл разрыв импульсной трубки первого контура и все печальные последствия аварии“.

Слово „культура“ означает „возделывание“. Но ведь именно мы, подводники-атомщики первого поколения, помогали вам, Николай Антонович, возделывать никем ещё не паханое поле — корабельную атомную энергетику. Причём знали мы её не хуже ваших инженеров, так как принимали участие в её монтаже и испытаниях. У нас хватило „эксплуатационный культуры“ даже на то, чтобы в нечеловеческих условиях найти способ создать ту самую систему аварийного охлаждения активной зоны, которую генеральный конструктор Доллежаль забыл предусмотреть и которую после нашего печального опыта стали ставить на всех последующих реакторах. И за эту вашу недоработку восемь человек из „бескультурного“ в эксплуатационном плане экипажа заплатили своими жизнями.

Вы недоумеваете, говоря о чернобыльской катастрофе: „Зачем понадобилось отключать аварийное охлаждение реактора, что категорически запрещено правилами эксплуатации?!“ Но вы не хотите вспоминать, что у нас на К-19 вообще не было системы аварийного охлаждения, которая была создана и смонтирована аварийной партией лейтенанта Корчилова.

И, наконец, самое главное, Николай Антонович, надеюсь, вы не забыли, как во время большого перерыва на совещании в Главном штабе ВМФ академик Александров подозвал вас, адмирала Чабаненко и меня к окну, что по правой стороне коридора, ведущего к конференц-залу, и показал фотографии места разрыва злополучной импульсной трубки. Он же дал нам прочитать заключение Государственной комиссии по расследованию аварии на К-19. Там было чёрным по белому написано, что разрыв трубки произошёл вследствие нарушения технологии сварочных работ при монтаже трубопроводов первого контура. Технология требовала, чтобы ни одна искра или капля расплавленного электрода не попадали на полированную поверхность трубопроводов, для чего они должны были накрываться асбестовыми ковриками. Однако из-за тесноты рабочих мест эти правилом пренебрегали. Там же, куда падали капли расплавленных спецэлектродов, возникало напряжение поверхностного слоя металла, которое вызывало микротрещины. В них проникали агрессивные хлориды — с парами солёной морской воды, которая всегда скапливается в трюмах. Под большим внутренним давлением (в двести атмосфер) и воздействием высокой температуры микротрещины постепенно превращались в обычные трещины — на всю толщину стенок трубки. Ну а дальше — дело времени, как в мине замедленного действия. „Мина“ взорвалась, точнее — разорвалась, в роковую ночь на 5 июля 1961 года.

А что касается „культуры эксплуатации“, то ей должна предшествовать культура производства. Это во-первых. А во-вторых, все наши действия по эксплуатации вашего реактора были отражены в пультовом журнале. Но он таинственным образом исчез из материалов следственной комиссии. Надо полагать, кому-то было очень выгодно, чтобы он исчез. Кому?

Отвечу на этот вопрос реальным случаем из флотской жизни. Подчёркиваю — это не байка и не анекдот, а фактическое происшествие, подтвердить которое могут начальник Управления береговых ракетно-артиллерийских войск ВМФ вице-адмирал Вениамин Андреевич Сычёв, капитан 2-го ранга Михаил Григорьевич Путинцев и другие офицеры Тихоокеанского флота, которые находились на мостике большого противолодочного корабля во время показательной ракетной стрельбы. Она была приурочена к визиту главы партии и правительства Н.С. Хрущёва на Дальний Восток.

Крылатая ракета сошла с направляющих и тут же ухнула в воду — не сработал маршевый двигатель. Конфуз?

Не тут-то было! Главнокомандующий ВМФ СССР адмирал С.Г. Горшков авторитетно заверил Никиту Сергеевича, что дальше ракета пойдёт под водой. И глава государства, он же Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами страны, потирая довольно руки, обратился к свите, где было немало генералов от ВПК, с радостным возгласом: „Хорошее оружие создаём, товарищи!“ Никто из товарищей не посмел разуверить генсека в его благостном заблуждении. Такова печальная быль.

Наследственная некомпетентность наших правителей в военных делах давно вошла во флотский фольклор: „Главное, что должен уметь делать адмирал — самостоятельно найти место в документе, где ему надо расписаться. Министр обороны должен уметь самостоятельно расписаться там, где ему покажут. Президент-Главковерх обязан раз в четыре года интересоваться, армия какого государства находится в настоящий момент на территории его государства“.

И это не смешно».

История, рассказанная капитаном 1-го ранга в отставке Робертом Лермонтовым.

«В 1961 году на К-19 я исполнял обязанности командира БЧ-4 и начальника РТС (командира боевой части связи и начальника радиотехнической службы) и отвечал за „глаза“ и „уши“ корабля: гидроакустику, радиолокацию и связь, а также был вахтенным офицером.

18 июня 1961 года К-19 вышла из губы Западная Лица (Кольский полуостров) на боевые учения „Полярный круг“, в свой первый дальний поход. Перед командиром и экипажем стояла задача: в Северной Атлантике занять позицию южнее острова Исландия, форсировать Датский пролив и, описав петлю подо льдами Северного Ледовитого океана, произвести учебный пуск ракеты по полигону на Новой Земле, при этом преодолеть линии противолодочной обороны НАТО, постоянно развёрнутые в Северной Атлантике, и „завесы“ кораблей Северного флота. В учении задействованы дизельные подводные лодки, надводные корабли и вспомогательные суда СФ.

Жизнь и служба в Западной Лице, вновь созданной базе первых АПЛ СФ, — не люкс. Здесь лишь сопки, покрытые скудной растительностью или снегом; жизнь экипажа ограничена „пятачком“: плавбаза „М. Гаджиев“ — пирс — К-19 — жилой посёлок (три дома „хрущёвки“ с магазином „колониальных“ товаров, в котором — сухой закон). Гражданское население посёлка — жёны и малые дети офицеров, получивших квартиры в Западной Лице; большой дефицит в прекрасной половине, а моряки и офицеры — молоды, единственное развлечение для них — кино. Понравившийся фильм засматривают до дыр на экране, у офицеров по ночам — преферанс с „шилом“ (спиртом). Нет даже простейшей танцплощадки, да и танцевать не с кем, моряки не ходят в увольнение, многие из них с завистью провожают рейсовое судёнышко „Санта-Мария“, уходящее в Североморск со счастливцами на борту. Там иной мир — вокзал, аэропорт, ресторан с прелестницами и прочие радости жизни…

Настрой экипажа высок, но в памяти живы тяжёлые воспоминания от апрельского (1961 г.) похода в район острова Новая Земля, когда ЧП следовали чередой. Первая неприятность для меня и радистов, близкая к ЧП, произошла сразу после выхода из базы с получением приказа передать радиограмму в автоматическом (АВТ) режиме. Рядом берег и остров Кувшин, АПЛ ходит галсами вдоль берега, до Узла Связи СФ, как говорится, рукой подать, радисты работают на передачу, а квитанции (подтверждения приёма) нет. В чём причина? Кто виноват? Мы и наша передающая аппаратура или радисты и приёмозаписывающая аппаратура Узла?

Лишь через 2 часа наши радисты приняли короткую шифровку — „добро“ на движение в заданный район. Берег и остров Кувшин остались за кормой и скрылись за горизонтом, К-19, управляемая и обслуживаемая одной сменой, уже несколько часов шла под водой, когда гидроакустик доложил в центральный пост, что слышит характерный звук гидроимпульса.

Неизвестный корабль одиночной посылкой, чтобы не обнаружить себя, определил дистанцию и курсовой угол на нашу АПЛ, он получил данные для 100%-й успешной торпедной атаки. ЧП! Даже сейчас, спустя много лет, неприятно вспоминать — наша АПЛ была уничтожена, пусть и „условно“. На поиск были включены все акустические станции, но акустики ничего не обнаружили: корабль-носитель гидролокатора шумами себя не проявил.

Менялись сутки, смены вахт, акустики, АПЛ шла в глубинах Баренцева моря, изменяла курс, скорость хода, глубину погружения, всплывала под перископ для сеансов связи, а одиночные посылки появлялись вновь. Немедленно шёл доклад в ЦП, но мы — уничтожены в очередной раз, благо — условно. ЧП!

От безуспешных поисков акустики и особенно старшина команды Валентин Саенко нервничали, их и меня уже подначивали друзья, что „слухачи“ слышат что-то не то и дурят всем головы; они с тревогой обращались ко мне, я — к командованию АПЛ, но ясности не прибавилось; мне же не было известно об игре в кошки-мышки. Для выявления „бесшумного“ (а он должен шуметь, так как имеет ход) носителя гидролокатора, чтобы избавиться от роли „мышки“ (а К-19 стала „мышкой“), нужен был нестандартный манёвр К-19, но об этом станет известно позже.

Сутки 12 апреля 1961 года для меня начались с „собаки“ — в 00 час я заступил вахтенным офицером АПЛ, в 4-00 час. вахту сдал, выпил чаю и в 4 час. 20 мин. был уже на верхней койке в маленькой каюте 4-го отсека с 2-ярусными койками, верхняя — моя, соседа нет, он принял у меня вахту. Рука потянулась к выключателю освещения, но… вытянутые ноги начали опускаться, у лодки явно появился дифферент на нос, который увеличивался, мелькнула мысль: „Авария! Надо прыгать, одеваться и бежать в ЦП!“ Но матрас вместе со мною поехал в нос лодки, ноги упёрлись в переборку, посыпались, поехали и покатились какие-то предметы, поехал сейф, стоящий в изголовье, я остался на койке, говоря себе: „Не торопись, сейф — опасен! Будешь с ногами, если всплывём!“

Рост дифферента прекратился, он стал быстро уменьшаться, дошёл до нуля, но появился дифферент на корму, который рос, все упавшие предметы и сейф тоже покатились и поехали обратно. Рост дифферента прекратился, он стал быстро падать, лодка выровнялась, появилась бортовая качка, а это значит, лодка всплыла!

Разбора полётов не было, но скоро всем стало известно, что на глубине 50 метров при скорости 15 узлов (28 км/час) вышел из строя привод носовых горизонтальных рулей, их заклинило в крайнее положение „на погружение“. У лодки мгновенно появился нарастающий дифферент на нос, она стала „пикировать“ в глубину. ЧП! Возникла и с каждой секундой нарастала опасность столкновения с грунтом (глубина моря в этом районе 300 м, но на дне может быть местная возвышенность или впадина; предельная глубина погружения К-19 — 300 м), нарушение герметичности прочного корпуса при ударе и поступление воды под давлением порядка 30 атм., а это — гибель корабля! Были продуты воздухом высокого давления балластные цистерны носовой, а затем и средней групп. Но лодка, имевшая большую скорость и инерцию движения, продолжала идти в глубину. Только „реверс“ (работа на полный обратный ход) турбин остановил лодку, и только тогда подъёмная сила продутого балласта потащила её наверх, но корма — тяжёлая: её балластные цистерны не продуты, и дифферент с носа перешёл на корму и рос. Продули и кормовые балластные цистерны, чем остановили рост дифферента. С дифферентом на корму лодка выскочила на поверхность, всплыла аварийно, израсходовав весь запас ВВД.

Команда, сформированная для ремонта привода носовых рулей, в закоулках носовой надстройки обнаружила ил (жидкий грунт), в который К-19 успела зарыться носом на предельной глубине, до столкновения с твёрдым скалистым дном оставались секунды!

Несмотря на ЧП корабельная жизнь продолжалась: работали компрессоры на зарядку баллонов ВВД, радисты передали радиограмму и без задержки приняли квитанцию, лодка в крейсерском положении минимальным ходом шла против волны, что исключало бортовую качку, а в носовой надстройке работала ремонтная команда.

В 10 час. 30 мин. старшина команды радистов Николай Корнюшкин доложил мне по секрету, что радисты подслушали (им запрещено отвлекаться на приём вне рабочей сети) передачу Центрального радио страны. Передавали Правительственное сообщение о полёте первого космонавта СССР. Центральное радио было тут же подано на корабельную трансляционную сеть, и весь экипаж услышал весть о полёте Юрия Гагарина.

Обед в офицерской кают-компании 2-го отсека проходил под аккомпанемент судовой трансляции, которая была подключена на отсек для информации командира о происходящем на корабле. Офицерам, сидящим за столом, хорошо слышны знакомые команды и доклады о пуске и остановке механизмов. Обыденность нарушил доклад вахтенного акустика:

— Мостик! Слева 153 градуса шум винта!

— Акустик! Классифицировать цель!

— Мостик! На курсовом слева 153 градуса — шум винта пропал!

Обед продолжается, на лицах любителей подначки появились улыбки, адресованные мне, — „слухачи“ опять слышат что-то не то, но через некоторое время вновь доклад акустика:

— Мостик! Слева 55 градусов — шум винта!

— Акустик! Классифицировать цель!

— Мостик! Предполагаю шум винта подводной лодки!

— Акустик! Докладывать об изменении курсового угла!

— Мостик! На курсовом слева 57 градусов шум винта пропал!

В кают-компании обстановка прежняя. Очередной доклад акустика — как бомба:

— Мостик! Слева 20 градусов — шум винта подводной лодки! Лодка увеличивает ход! Слышу шум турбины!

Наш командир Николай Затеев сорвался с места и побежал на мостик. В зоне хорошей акустической слышимости рядом с нами неизвестная подводная лодка выполняет манёвр. Турбины установлены только на атомных подводных лодках СССР и США, их — единицы и можно сосчитать на пальцах одной руки. На мостике вахтенный офицер и сигнальщик в указанном направлении сквозь пелену тумана, среди волн увидели перископ ПЛ, определили курсовой угол на него.

— Центральный! Слева 17 градусов — перископ ПЛ! — доложил вахтенный офицер.

— Мостик! Слева 17 градусов нарастает шум ПЛ! Лодка сближается! — акустик.

Доклад с мостика:

— Центральный! Слева 17 градусов вижу перископ и рубку неизвестной ПЛ! Лодка идёт пересекающим курсом!

Рулевой-горизонтальщик неизвестной ПЛ, вероятно, не удержал её на перископной глубине, и она подвсплыла, показав свою рубку, но могло быть и иное: всплытие предпринято для тарана. В кают-компании все замерли: две ПЛ, обе в надводном положении сближаются пересекающимися курсами при неизменном курсовом угле 17 градусов, столкновение неизбежно! В носовых торпедных аппаратах К-19 — боевые торпеды, при ударе носом по неизвестной ПЛ возможна их детонация! С мостика команда-крик:

— Центральный!!! Полный назад!!! Турбинам — реверс!!!

ЦП моментально продублировал команду „реверс“ турбинистам 7-го отсека по турбинному телеграфу и голосом по судовой трансляции.

Лодки благополучно разминулись: К-19, отработав задний ход, уступила курс-дорогу неизвестной ПЛ, а неизвестная ПЛ прошла перед носом К-19, выполняя то ли неудавшийся таран, то ли неудачный манёвр, ведущий к столкновению, и ушла под воду.

Акустик продолжал следить за шумом неизвестной ПЛ, который то возникал, то пропадал на различных курсовых углах справа, неизвестная ПЛ удалялась „змейкой“. Наконец шум пропал. По признакам: одному винту, одной турбине, шестигранной трубе перископа и профилю рубки, увиденным с нашего мостика, а главное — скорости, неизвестную ПЛ можно было отнести к торпедной атомной подводной лодке США. Её командир, работая винтом, разгонял свою лодку, а затем, отключив винт, двигаясь по инерции, совершенно бесшумно сблизился с К-19 и аналогично удалился, только так можно объяснить возникновение и пропадание шума винта чужой АПЛ.

Вероятно, неизвестным носителем гидролокатора являлась та же АПЛ США: она дежурила у выхода из губы Западная Лица, пристроилась к нам, скрываясь в нашем кильватерном следе, периодически одиночной посылкой гидролокатора уточняла местонахождение К-19. Только американцам была посильна многосуточная гонка преследования К-19, шедшей со скоростью 10–15 узлов и выше.

Меня как начальника РТС утешало лишь одно — гидроакустики оказались на высоте: неоднократно обнаруживали работу гидролокатора, по шумам винта и турбины опознали АПЛ США, определили её сближение. Пойти вдогонку и продолжить игру К-19 не могла: работали компрессоры на зарядку баллонов ВВД, а без ВВД лодке не всплыть.

Позже мне как вахтенному офицеру незаслуженно досталось от офицера-турбиниста Геннадия Глушанкова, который, не в силах сдержать себя и для разрядки, в сердцах высказался:

— Вы, вахтёры, обалдели от кислорода! Два реверса — за 8 часов! У нас полетят лопатки турбин! Вам же нечем будет командовать!

— Обстановка, Гена, заставляет!

В конечном итоге это они, турбинисты, остановили пикирующую АПЛ и не допустили столкновения, чётко исполнив команды „реверс“.

…Что ожидает нас в этом походе? Какие испытания приготовила судьба? Не отвернётся ли фортуна?

Схема связи К-19 на время учения такова: лодка должна поддерживать связь с Флагманским Командным Пунктом (ФКП) — с командованием СФ и ВМФ через Узел Связи СФ. Схема связи — обычная и не вызывает сомнений. По сценарию учения АПЛ К-19 — подводный ракетоносец сил „белых“, надводные корабли и дизельные подводные лодки — силы „красных“, связь и взаимодействие между временными „противниками“ не предусмотрена. Только противодействие.

30 июня 1961 года командир К-19 получил приказание ФКП начать движение для форсирования Датского пролива. Получение приказа мы подтвердили передачей радиограммы в адрес Узла Связи (ФКП). Сеанс передачи был проведён в перископном положении лодки передатчиком „Искра“ в автоматическом режиме на антенну „Ива“.

Позже выяснится, что это был последний сеанс связи К-19 с Берегом.

На поверхности пролива — торосистый лёд, на подводной лодке включены: эхолот, эхоледомер, гидролокатор. Обнаруженная „цель“ (лёд, препятствия), дистанция до неё, расстояние до нижней кромки льда, его толщина, глубина под килем, температура воды за бортом — всё под контролем и своевременно докладывается в ЦП для принятия командиром решений по изменению курса, скорости и глубины погружения. С обнаруженным айсбергом разминулись, Датский пролив благополучно пройден, впереди — чистый океан.

4 июля 1961 года 4-00 час. Над Северной Атлантикой — белая ночь. В толще океана, на глубине 100 м со скоростью 10 узлов (18,5 км/час) курсом норд-ост идёт К-19. Слева, в 75–100 милях (135–180 км) норвежский остров Ян-Майен, на нём — база НАТО. В ЦП закончился приём докладов из отсеков и боевых постов, очередная смена заступила на вахту. Всё спокойно, механизмы работают чётко, в отсеке — неназойливый гул систем автоматики.

Вахтенный офицер в очередной раз попытается выяснить у меня: „А в каком положении докладывал радиометрист Анатолий Кошиль? Не в горизонтальном ли?“ Дело вот в чём: по штату радиометристов трое, но старшина команды А. Кошиль, когда лодка под водой и его радиолокационная аппаратура не используется, несёт единоличную вахту иногда на „лежанке“, полке, которую ему оборудовали на судостроительном заводе. Так что А. Кошиль всегда на посту! Но в каком положении? Выяснение не состоялось, так как с пульта управления реакторами поступил тревожный доклад офицера-управленца Юрия Ерастова:

— Сработала аварийная защита правого реактора!

Это значит, в реакторе внезапно прекратилась управляемая цепная реакция. Через 2 минуты — второй доклад: „Падает давление и уровень в первом контуре правого реактора“, о чём вахтенный офицер немедленно доложил командиру АПЛ Николаю Затееву. По сигналу „Боевая тревога“ личный состав быстро, без суеты прибыл на боевые посты и приступил к исполнению своих обязанностей. Давление в первом контуре упало с 200 атм. до 0: вытекла вода, охлаждающая реактор, в трюмное пространство 6-го реакторного отсека, она радиоактивна!

Затем заклинило главный и вспомогательный циркулярные насосы 1-го контура и через активную зону стало невозможно прокачать охлаждающую воду (проектант реактора не предусмотрел аварийное охлаждение при подобной аварии). Правый реактор заглушен, но продолжает разогреваться, как заглушенный самовар с вытекшей водой: угли уже не горят, но ещё отдают своё тепло. Рост температуры реактора мог привести к тепловому взрыву, к расплавлению тепловыделяющих элементов с атомным топливом, на дне реактора могла образоваться критическая масса, а это — атомный взрыв!!! Нарастала другая угроза — радиация.

Радиация, разносимая по кораблю системой судовой вентиляции и людьми, не имеющая ни вкуса, ни запаха, ни цвета, была всюду: в отсеках, на мостике, на носовой и кормовой надстройке, от её смертоносного поражения укрытия не было, дозиметрические приборы зашкаливали! Молодые подводники, здоровые и энергичные до выполнения работ на реакторе, на виду экипажа, как в сказке от чар злого колдуна, теряли силы, превращались в тяжёлых лежачих больных. Им пытался помочь начальник медслужбы майор Косач.

Несмотря на радиацию экипаж продолжал исполнять свои обязанности по обслуживанию механизмов и систем. В отсеках, где пребывание было несовместимо с жизнью, вахту несли новым методом — „набегами“. Не по дням, а по часам росла суммарная доза облучения каждого члена экипажа, а при „набегах“ в кормовые отсеки — по минутам и секундам. Родной корабль для экипажа превратился в радиационную западню, из которой без внешней помощи не выбраться. И выбираться надо чем раньше — тем лучше!

„Ситуация на К-19 в день аварии для рядового матроса была предельно ясна и определялась уровнем страданий тех, которые лежали на носовой надстройке и через которых приходилось переступать. Это не изгладится из памяти сердца никогда!“ (из письма радиометриста А. Кошиля в 2005 году).

А что же со связью? В 5.00 час вахтенный радист получил от шифровальщика Алексея Троицкого первую радиограмму, но приказ из ЦП на передачу не поступил. В 6 час 07 мин К-19 всплыла в крейсерское положение, подняты все антенны, радисты открыли приёмную вахту.

От шифровальщика поступила вторая радиограмма: „Арфа, 0107, 4829, …“, состоявшая из 31-й цифровой группы — донесение командира АПЛ Флагманскому Командному Пункту о своём местонахождении и об аварии реактора. Поступило и приказание на передачу. Радисты привычно подготовили текст радиограммы к передаче в АВТ-режиме, настроили мощный передатчик „Искра“, подключили антенну „Ива“, нажали кнопку „пуск“, но вместо привычного звука работы автоматики услышали резкий щелчок. Произошло что-то непонятное. Осмотрели приборы, всё в норме… сбили настройки, настроили вновь… Пуск! Резкий щелчок и вспышка внутри передатчика! Возник пробой высокого напряжения, оно отключилось, ВЧ-энергия не поступила в антенну и эфир, передача не состоялась.

Я доложил в ЦП: „Передатчик "Искра" вышел из строя, БЧ-4 приступила к поиску и устранению неисправности“.

Связь — дело тонкое, а где тонко, там и рвётся. Худшие опасения мои и радистов насчёт того, что передатчик „Искра“ когда-нибудь проявит себя с худшей стороны, подтвердились. В последний год во время проворачивания механизмов радисты неоднократно обнаруживали ненормальности в работе передатчика „Искра“, неисправность появлялась и исчезала, не подчиняясь какой-либо закономерности, её невозможно было отследить и устранить. Много раз я наблюдал за действиями радистов и работой передатчика, пытался понять причину сбоя, но дефект не проявлялся. Скрытый, он же — пропадающий, он же — самоустраняющийся дефект — худший из дефектов в радиоэлектронной аппаратуре. Аппаратура, имеющая такую неисправность, согласно документам на поставку военной техники, недопустима к эксплуатации на кораблях ВМФ и подлежит замене. После неоднократных докладов командиру К-19 и флагманскому связисту дивизии были вызваны представители завода-изготовителя передатчика „Искра“. Во время трёхдневных проверок скрытый дефект не проявился. Представители уехали, а мы остались с тем, что имели: со скрытым дефектом и недоверием к передатчику, к тому же ещё и виновными в вызове представителей.

И вот, в самый напряжённый момент, когда на АПЛ — авария реактора, передатчик „Искра“ вышел из строя! Мнения радистов — это тот же дефект, так же опали стрелки индикаторов передатчика, вместо еле слышимого, как шорох, звука — резкий щелчок, вспышка пробоя и отключение высокого напряжения. Стало обидно и горько, что не смог ранее выявить, доказать другим наличие пропадающего дефекта, но для переживания времени нет, надо срочно отремонтировать передатчик и установить связь с берегом. Для меня и радистов Николая Корнюшкина, Юрия Пителя, Виктора Шерпилова наступил момент испытания, который растянулся на долгие часы напряжённой работы, надежд и разочарований.

До базы — 1500 миль (2800 км), чтобы преодолеть это расстояние при скорости в 10 узлов, необходимы 6 суток хода, а сможет ли такую скорость развить аварийная АПЛ? Кроме того, экипаж будет постоянно находиться под воздействием радиации. Гибель — неминуема!

Передача своих позывных на частоте Узла бесполезна — нашу работу радисты лодок воспримут как помеху, постороннюю радиостанцию, мешающую работе с Узлом. На частоте Узла господствует и имеет голос лишь сам Узел. Бесполезна передача и открытым текстом: тексты Узла, как и все флотские радиосообщения, зашифрованы.

Самостоятельные действия на всех уровнях в ВМФ — наказуемы. Если доберёмся до берега, нас ожидают либо „фитили“, либо „небо в решётку“. Сейчас же главное — наладить связь и спасти экипаж от облучения. Но действовать надо именно так, в нарушение Корабельного устава и Правил связи. Текст радиограммы должен быть кратким, как сигнал „SOS“, и поддаваться расшифровке на других кораблях: „Авария АЭУ. Широта… Долгота… Нуждаюсь в помощи. К-19“.

Мичман А. Троицкий исчезает из радиорубки, он берёт координаты лодки у штурмана и получает „добро“ на текст у командира. Зашифровав текст, он вручил нам радиограмму, состоявшую из 15 цифровых групп. Я даю указание радистам подготовить радиограмму к передаче в АВТ-режиме на передатчике „Искра“, надеясь, что короткий текст пройдёт без сбоя и достигнет Берега.

Так в эфире на одной частоте появились два Узла Связи: СФ и наш — „самозваный“. Первый работает по своему расписанию, а мои радисты — в перерывах, передавая многократно короткую радиограмму, а фактически — сигнал „SOS“.