В августе сорок первого на Северо-Западном фронте, как и везде, шли жестокие оборонительные бои местного значения. На нашем участке фашисты со страшной силой рвались к узловой станции Дно в надежде перерезать южную железнодорожную магистраль на дальних подступах к Ленинграду.

Полки нашей кадровой дивизии держали оборону на промежуточном рубеже на реке Шелонь.

Я числилась при штабе дивизии на неопределенном положении, как несовершеннолетняя. Так себе — «девочка на побегушках»: перевяжи, подбинтуй, позови, подай, помоги. Да мне-то что? Всем стараюсь угодить, лишь бы в тыл не спровадили.

Вызывает меня наш комиссар товарищ Бойко и спрашивает:

— Чем ты, Чижик, занимаешься?

— То есть как это «чем»? — растерялась я.

— Кем числишься по боевому расчету? — уточняет комиссар.

— Да никем! — отвечаю и, не зная, куда он гнет, на всякий случай добавляю, что зря солдатский хлеб не ем.

— Знаю, — соглашается Василий Романович, — ты у нас молодец. Мы тебе должность настоящую подобрали. Назначаем тебя ординарцем к товарищу начфину. Понимаешь, человек он не первой молодости — трудно ему себя обслуживать. Помочь надо.

— Есть быть ординарцем товарища начфина! — отвечаю по-уставному, однако без всякого энтузиазма. Тоже мне должность!

А комиссар поглядел на меня как-то особенно пристально да и говорит:

— Одно условие. И вот какое. Ты своего начальника не обижай. Уж очень ты у нас языкастая.

— Да что вы, Василий Романович! — возмущаюсь. — Как можно обижать начальство? Да еще человека втрое старше себя?

На том мы и покончили. Прихожу я в баньку на курьих ножках, которую начфин под свою резиденцию занял, и докладываю, как положено. А у товарища начфина и глаза вспучились.

— Здрасте, — говорит, — я — ваша тетя! Только мне тебя для полноты счастья и не хватало.

А я только руками развожу (понимаю, дескать, но и вы поймите):

— Приказ есть приказ! — Да и спрашиваю вежливо, какие будут распоряжения на первый случай.

— Никаких, — хмуро отмахнулся мой начальник и, подумав самую малость, предлагает:

— Иди-ка порезвись, пока затишье.

А уж какое там затишье, когда пушки рявкают где-то совсем рядом, за Шелонью пулеметы неумолчно скворчат, а над штабом «юнкерсы» рыскают: то тут бомба грохнет, то там.

— Нет уж, извините, — отказываюсь. — Лучше вы сами погуляйте, пока я тут порядок наведу.

— А у меня и так порядок, — вроде бы обиделся начфин.

— Порядок-то порядок, — возражаю осторожно, — однако...

На щелястом полу окурков — хоть граблями выгребай, банные лавки грязные, а солдатский котелок черней черного.

Не стал спорить мой начальник и, прихватив свой пузатый портфель, куда-то ушел. Я мельком подумала: «Вот что значит нестроевик. Все командиры ходят с полевыми сумками и планшетками, а он, чудак, — как на гражданке».

Наломала я ольховый веник, пол начисто замела, оконце протерла, лавки вымыла. Нагребла из-под каменки золы и котелок до блеска выдраила. А больше и делать нечего. Так началась моя новая служба.

В общем-то мой начальник оказался человеком симпатичным: добродушный, вежливый и не придирчивый по мелочам. Однако со странностями. Во-первых, он донельзя рассеян — всегда что-нибудь теряет: то платок носовой, то ремень, то усядется на собственную пилотку, а я ее ищу. А то очки вдруг вздыбит на рыжеватую полуседую шевелюру, и опять у нас идут поиски.

Не теряет товарищ начфин только свой портфель: солидный, как и он сам, туго набитый, с лоснящимися потертыми боками, на двух замках замысловатых. И этот свой «чемоданчик» мой начальник никому не доверяет. Во время сна употребляет вместо подушки, работает на нем, как на столе. И даже, смешно сказать, носит его в такое место, куда положено безо всего ходить. Так ни на минуту из рук и не выпускает. Нельзя!

Я уже знаю, что в портфеле не только все личное имущество начфина, но и деньги. Не свои — казенные: денежное довольствие личному составу полков. И каждый день мой начальник их зачем-то пересчитывает и меня помогать заставляет.

Однажды он мне и говорит:

— Фашисты упорно наседают. Дела наши не ахти. Ни к чему нам при себе такую прорву деньжищ носить. Мало ли что может случиться. Надо срочно раздать деньги прямо на переднем крае. Война войной, а порядок есть порядок.

Ну что ж? Надо так надо. Однако, прикинув в уме, сколько же нам понадобится времени на эту операцию при медлительности начфина, я присвистнула: «Маменька родненькая! Так это будет «срочно»! Или начальство нам холки намылит, или фриц где-либо прищучит!» Но высказать свое сомнение я не решилась.

По подходам к переднему краю почти без интервалов хлещут вражеские минометы, отсекая наши резервы. С каждым залпом мы с начфином «носом землю пашем», а едва пролетят горячие осколки, поднимаемся, как по команде. И опять ложимся. Бежим. И даже ползем. Начфин тихонечко охает за моей спиной, жалуется в пространство: «Ох, сердце...» Он дышит мне в затылок, как паровоз под парами, но не отстает! Молодец. Чуть впереди меня отфыркивается и отплевывается наш сопровождающий — молоденький парнишка из разведроты. В секунды затишья он вполголоса, но зато от всего солдатского сердца так кроет Гитлера и присных его, что я затыкаю уши пальцами, а начфин возмущается: «Фу, срамник!..»

И вот перед нами Шелонь. Не широкая, не глубокая, но вброд не перейдешь. А вода речная совсем коричневая, как кофе без молока. Берега тут очень крутые. С берега на берег повис игрушечный мостик, а по нему фланкирующим огнем фашистские пулеметы режут, да так, что от резных перилец щепки в воду летят.

— Ложись! — скомандовал начфин.

Легли. И опять встали. Сквозь толстые стекла очков мой начальник глядит на меня вопросительно и тревожно: «Что делать?» В ответ я молча пожимаю плечами.

— Но ведь надо же идти, черт возьми!

— Надо, — соглашаюсь.

— Может быть, обойдем? Правее возьмем? Или левее?

— Не знаю. Карта у вас есть? — интересуюсь.

— Да откуда? Что я, строевик, что ли?

— Так как же обходить наобум? К фрицам запросто затешемся...

— Да-а, — неопределенно протянул начфин — и к разведчику: — Веди на другую переправу.

— Другой нет.

— Так как же наши-то переправляются?

— Днем никак. Только ночью.

Я не верю и вступаю в разговор:

— А если вот приспичит, как нам сейчас?

Разведчик невозмутим:

— А коль приспичит — так вплавь. Пули-то воды не достают!

Тут и я соображаю, что свинцовые струи текут только по полотну мостика, а речную гладь — мертвое пространство — берега укрывают. «Вплавь так вплавь», — решаю я, не советуясь с начальством. Передаю свой облегченный кавалерийский карабин разведчику и протягиваю руки к портфелю:

— Давайте перевезу. Я хорошо плаваю.

— Ой, нет! — Начфин заключает свое сокровище в охапку — силой не вырвешь.

— Что «нет»? — не понимаю я. — Мне ж способней.

— Нет, ни в коем случае! Это же деньги! А если утопите? Отвечаю-то я.

Я соглашаюсь:

— Хорошо, везите сами. Плывите первым, вон на тот ракитовый куст держите. Мы, в случае чего, подстрахуем.

— Нет! Не могу. Никак не могу!

— Что «не могу»? — утрачиваю я терпение. — Трусите?

— Не смей меня оскорблять, девчонка! — В голосе начфина слышатся слезливые от обиды нотки. — Я... я... плавать не умею...

— Тьфу! Так бы сразу и сказали! — От моей былой вежливости теперь уж и следа не остается. — Битый час толчем воду в ступе...

Начфин бурно дышит, но молчит. Я советуюсь с разведчиком:

— Друг, ты как плаваешь?

— А тут и плыть нечего. Раз-два — и там.

— Тогда так: я перевожу портфель. Ты — оружие. Потом оба переправляем товарища начфина. Лады?

Разведчик еще ничего не успевает ответить, как мой тихоня начальник взрывается бомбой:

— А меня вы спросили, мудрецы этакие?! Я вам тут что — ноль без палочки? Ишь придумали — деньги вплавь да еще на том берегу без охраны кинут! Не позволю!..

Разведчик валится лицом в траву и хохочет, а я злюсь. Честное слово, обоих бы прибила! Кричу:

— Заткнись, разведка! Нашел время... Валим через мост. Живой ногой. Товарищ начфин идет первым.

— Хорошо, — вдруг неожиданно покладисто соглашается мой начальник и, втянув голову в плечи, довольно проворно семенит к мостику. Пули гнусавят и щелкают, завывают на разные голоса: «Фьють, фьют, ий-о-у!..» И мы с разведчиком нетерпеливо подгоняем начфина: «Шире шаг!»

На том берегу, в трех шагах от мостика, он вдруг со всех ног падает лицом в покос. Сердце тревожно замирает: «Убит!» Нет, живой! Приподнявшись, рукой нам машет. Тут срываемся мы и несемся во весь дух. И едва успеваем за мостиком отдышаться, начинается светопреставление: на покинутом берегу, как раз на том месте, где мы только что базарили, начинают густо рваться мины.

Вскоре мы добрались до КП одного из батальонов и приступили к работе.

Мы выдаем денежное довольствие «по всем правилам»: я отыскиваю в ведомости фамилию получателя, ставлю карандашом красную птичку на полях, отсчитываю положенную сумму и передаю ее моему начальнику. Тот дважды пересчитывает и только тогда выдает, предварительно убедившись, что роспись поставлена на месте.

Сидит товарищ начфин в сомнительном убежище, как в мирном своем кабинете, и в ус не дует. Не торопится. И даже, кажется, не замечает, что творится там — наверху, на улице. От частых и мощных взрывов наша землянка вздрагивает, лампа-гильза моргает и пыхает, песок с потолка течет прямо на непокрытую голову начфина (пилотку он успел потерять).

Наш разведчик сам с собою от нечего делать «язык чешет»:

— Вот возьмет «в вилку» да ка-ак трахнет...

Начфин — ноль внимания, как и не слышит, а я укоряю:

— Ну и болтун же ты! Чего бездельничаешь?

— А что я должен делать? — огрызается парнишка. — Плясать?

Я протягиваю ему опорожненную флягу:

— Сбегай «в разведку» — воды добудь. Во рту пересохло. Да каску для товарища начфина пошукай. Вот тебе и дело.

Бойцы и командиры приходят к нам по очереди. При оружии и в касках, прямо из-под огня. Измученные, прокопченные порохом и дымом. И не видно на их лицах оживления, как в день получки на гражданке в мирное время. Ни улыбки. Ни шутки. А один командир-верзила так «пошутил», что у моего начальника от обиды очки с носа сорвались.

— Братцы-кролики, — громыхнул он басом от порога, — никак вы совсем озверели? Какой это вас сюда бес принес, не помазавши колес? Тут у нас и ад и рай — бесплатные.

На обратном пути мой начальник сказал мне, тяжело вздохнув:

— Я, мой друг, вчерашний бухгалтер, для них — не фигура! Не герой. Так сказать, ближний тыл — сфера обслуживания...

— Так-то оно так, — согласилась я. — Но как бы на фронте обходились без интендантов, комендантов, писарей да поваров?

— Да уж ладно, — сам себя утешил начфин, — как-нибудь переживем. История потом рассудит.

Разведка

Ноги мои как ватные. Каждая клеточка тела вопит об усталости. Меня точно расчленили, и все я чувствую отдельно: голову, руки, спину... На секунду закрываю глаза и сразу же вижу подушку. Огромная, в ситцевой наволочке с голубыми цветочками. Она, как живая, сама услужливо лезет под голову. Наваждение. Как строевой конь, встряхиваю головой. При чем здесь подушка? Какая? Ах да, подушка из моего детства, из довоенного далека. Пуховая, набитая сладостной дремой и небылицами. Теплая, бабушкина... Когда это было? И было ли?..

Пытаюсь что-то сообразить и не могу. Мысли, как чугунные осколки, разлетаются в разные стороны, и никак их воедино не собрать. Так о чем же это я?.. С трудом проглатываю густую, как мыльная пена, горьковатую слюну, до предела напрягаю ускользающее сознание. Хмуро оглядываю далеко не стройную колонну своих подчиненных. Грязные, потные, молчаливые, они, как репинские бурлаки, налегают грудью на лямки тяжелых пулеметных волокуш и бредут по снежной целине, едва переставляя ноги и низко опустив головы. Я ощущаю в сердце легкое противное покалывание — это подкрадывается непрошеная жалость.

Ах, вот я о чем!.. Когда же мы спали в последний раз? Не могу вспомнить... Сколько времени человек может не есть? Не пить воды? Ну, сколько? Впрочем, это сейчас не существенно. А вот сколько можно не спать и держаться человеком?.. Трое суток? Четверо? Сколько?..

— Приказываю спать! Немедленно. Всем до одного спать!

— Надо бы соломы.

— Не выдумывайте! Пол не снег. Спать.

Команду повторять не приходится. Солдаты, не раздеваясь и не разуваясь, как подкошенные валятся на голый пол в обнимку с автоматами и засыпают мгновенно. От могучего разноголосого храпа звенят чудом уцелевшие оконные стекла. Промокшие полушубки и валенки исходят паром.

Моя правая рука и заместитель сержант Непочатов принюхивается, забавно морща изрядно подмороженный нос. С трудом раздвигает в улыбке большие потрескавшиеся губы:

— «Букет моей бабушки»... Помните такие духи?

Шутка до меня не доходит. Я лично не слышу никаких запахов. Едва подавляя раздирающую скулы зевоту, еле ворочая языком, осведомляюсь:

— Пулеметы не запотеют?

— Не должны. В сенях холодно. Часового ставить?

— Не надо. В деревне наших полно. Назначьте только дневального.

— Я сам подневалю.

— Ладно. Через два часа сменитесь.

... — Вставайте! Вставайте! — Назойливый голос лезет прямо в уши, и я чувствую явственно, как кто-то довольно бесцеремонно дергает меня за ногу. А очень знакомый голос опять над самым ухом требовательно и въедливо: — Да проснитесь же наконец! Лейтенант до вас пожаловал! Притулин.

Я села с закрытыми глазами. «Притулин? А при чем здесь Притулин? Он мне не начальство. Ах да, он из разведки... А при чем разведка?..»

Теперь уж я совсем отчетливо слышу голос сержанта Непочатова:

— Лейтенант Притулин вас давно дожидается...

Мне наконец удалось открыть один глаз. У порога стоял молодой командир взвода нашей полковой разведки и улыбался. Лучик его жужжащего трофейного фонарика скакал по лицам спящих солдат, заглянул мне в глаза. Загораживаясь рукой, я неласково спросила:

— Что тебе здесь надо?

Лейтенант усмехнулся:

— На свидание пришел.

— Я вот покажу тебе свидание, нахал. Погаси свой дурацкий фонарь!

А голова сама против воли так и клонится на полевую сумку, заменяющую подушку.

— Подожди, пулеметчица, не укладывайся. Дело есть. Хочешь со мной в разведку?

Я вскидываюсь, как пружина.

— Пошел ты со своей разведкой! Брысь отсюда! Четверо суток не спала. Вот дать тебе по шее...

Разведчик хохотнул:

— Ничего себе девушка кроет! Слабый пол. Нежное существо...

— Непочатов! Выставьте его за дверь! И ложитесь спать. Смену себе разбудите.

Разведчик и не думает уходить.

— Слушай, спящая красавица, тебя вызывает командир полка.

— Скройся, болтун!

— Без травли.

— Меня?! Сам командир полка? — На сей раз мне удается открыть оба глаза. — Зачем?

— Не знаю. Айда.

На улице я трижды с подвыванием зевнула, так что заныло за ушами. Долго терла лицо колючим снегом. Кажется, малость полегчало.

Из-за разрушенных мостов, сплошь заминированных дорог и снежных заносов полки нашей дивизии далеко оторвались от собственной и приданной артиллерии, от второго эшелона наступающих боевых порядков. Мы идем вперед налегке, имея при себе небольшой легкосанный обоз с продовольствием и боевым припасом для стрелкового оружия.

Наш полк буквально висит у противника «на хвосте». Но тем не менее нам никак не удается войти в непосредственное соприкосновение с основными вражескими частями и навязать им решительное сражение. Дело пока обходится короткими стычками с немецкими арьергардами (заслонами) да факельщиками — поджигателями.

От настоящего боя фашисты уклоняются: то ли окружения опасаются, то ли мечтают заманить нас в западню. На это они мастера. С самого начала войны действуют по шаблону: притворно отступая на каком-либо участке фронта, завлекают в узкий коридор наши передовые силы, а затем вдруг, загнув фланги, смыкаются за нашей спиной. Вот тебе и окружение, излюбленный фашистами «котел».

Наученные горьким опытом, наши командиры решили, что продвигаться дальше, без артиллерии и тщательной предварительной разведки, опасно.

На пути нашего полка лежала уцелевшая от военных пожаров деревня Касня, с железнодорожным полустанком. По рассказам местных жителей, в деревне этой все лето и осень силами военнопленных фашисты возводили укрепления, готовили промежуточный оборонительный рубеж «на всякий случай». Немцев там и сейчас видимо-невидимо. Надо было срочно проверить эти сведения: разведать скрытые подступы к деревне и уточнить силы противника. Решили на эту операцию послать взвод конной разведки лейтенанта Притулина, парня отчаянной храбрости, и один «максим» на санях, в сопровождении офицера-пулеметчика. Выбор пал на меня, и, как я понимаю, по очень простой причине. У нас в полку двенадцать командиров пулеметных взводов — мужчин; кого ни назначь — другим будет обидно. Народ они горячий, боевой. Одним словом, сибиряки. А я одна среди них — тут уж без всякой обиды. Вот почему меня так бесцеремонно подняли среди ночи в самый разгар одурманивающего сна.

Признаться, оказанная честь меня нисколько не обрадовала. И не потому, что совсем не выспалась, и не потому, что операция была рискованной. Мне в принципе это было не по душе. Я считала, что на войне, даже больше чем в мирное время, каждый должен знать свое определенное место.

Эту истину я усвоила с самого начала войны, пережив позор первых дней отступления, панику и два вражеских окружения. А до войны в свои шестнадцать лет о войне я имела самое романтическое представление. Враг напал! Ну и что ж? Верхом на горячего коня, в руку саблю и... марш-марш в атаку! А то — за пулемет, и строчи, точно чапаевская Анка... Как все мои сверстники, в затаенных мыслях я совершала подвиги на земле, на море и в небе; покоряла тайгу и неприступные льды, штурмовала горы, строила далекие чудесные города. И очень досадовала, что так медленно тянутся школьные годы в нашем тихом районном городке. Казалось, пока я расту и учусь, — все уже будет сделано и не достанется на мою долю ни подвигов, ни свершений. Никакой романтики...

Мои мечты осуществились, но совсем не так, как я это себе представляла. Во всяком случае — не столь романтично. Убедилась, что война — это прежде всего труд. Труд тяжелый, повседневный, без учета меры и времени, с пренебрежением к опасности, с величайшим напряжением физических и моральных сил. И вся моя романтика, в возвышенном понимании этого слова, испарилась. Мечты о подвигах и славе сами по себе выскочили из головы. Выдержать, выстоять, выжить, победить. Вот и вся романтика войны. Одна на всех.

И когда меня спрашивают, что я делала на войне до того, как стать командиром пулеметчиков, я без ложной скромности отвечаю: «Все». И это действительно так. Перевязывала раненых, хоронила убитых, писала солдатские письма, помогала полковому писарю, хлорировала питьевую воду, стирала бойцам портянки, драила полевую кухню, доставляла боевые пакеты, в окружении ходила в разведку. Одним словом, зря солдатский хлеб не ела. По приказу комиссара Юртаева случалось даже стихи писать и быть артисткой на коротких привалах...

Не легок и не сладок был мой путь от фронтовой Золушки до пулеметного командира. Вот почему я так дорожила своим местом в боевом строю. Ведь это не шутка — в семнадцать девических лет командовать взводом мужчин, в пехоте!..

И тут вдруг совсем некстати эта разведка.

Правда, командир полка в самом начале разговора сказал, что мое участие в разведке — дело добровольное, а не в порядке приказа. И если мне не хочется ехать, то...

Отказаться?! Да разве это мыслимо? По приказу или не по приказу, но раз уж вызвали и предложили, значит, дело решенное. И я ответила без раздумья:

— Согласна. В случае чего, Непочатов меня заменит. Толковый. Положиться на него можно. Вполне.

Я очень рассердилась на лейтенанта Притулина, когда тот, улучив момент, шепнул мне на ухо:

— Съездим и, как пить дать, все отхватим по медали. А то и по ордену...

Я его осадила:

— Хватай, коли за медали воюешь.

Разведчик промолчал, а на улице опять нарвался на мои растопыренные колючки. Он посоветовал:

— Возьми третьего на всякий случай.

— Хватит с тебя и двух пулеметчиков, — буркнула я. — И вообще не лезь в мои распоряжения.

Я брала с собой лучшего пулеметчика Васю Чурая, парня толкового и исполнительного. Он уже успел ременными вожжами крепко-накрепко прикрутить пулемет к задку штабных легковых саней. В оглоблях выламывался резвый жеребец самого командира полка, пытался сбросить с бархатной спины промерзшую попону.

Провожать нас вышло начальство: командир полка, начальник штаба и наш новый комбат, человек необычно молчаливый и пока непонятный.

— Вот тебе и тачанка! — с наигранной бодростью воскликнул командир полка. — Теперь ты у нас и впрямь Анка-пулеметчица. Видишь, даже коня своего не пожалел для такого дела. Ну, добро. Ни пуха!..

— Не зарываться! — предупредил начальник штаба.

Комбат промолчал.

Поехали.

По заснеженной проселочной дороге мы ехали довольно долго.

Впереди — гуськом разведчики в седлах. Сзади, на некотором расстоянии, — моя «тачанка». О минах мы и не вспомнили. Несмотря на обилие снега, сани заносило на раскатах — видно, под снежным покровом был лед. И я крепко держалась за холодный щит пулемета, глядя в спину Чурая. Он правил стоя и в своем широченном маскировочном балахоне был похож на заснеженный приземистый пень.

...Деревня вынырнула из-за бугра столь неожиданно, что мы с ходу едва не влетели в ее единственную широкую улицу. Осадили коня на опушке мелколесья метрах в трехстах от деревни. Развернули сани пулеметом вперед. Разведчики спешились, лошадям на морды — торбы с овсом, чтоб не ржали. Стали слушать. Тишина. Только кони наши овсом похрустывают да луна светит почем зря.

— Что-то непохоже на укрепленный пункт, — усомнилась я. — А не заблудились мы?

Командир разведчиков отрицательно покачал головой, но все-таки сверился по карте. От лунного сияния было так светло, что даже не понадобился фонарик. Я не совсем уверенно сказала:

— Кажется, задачу мы выполнили. Убедились, что Касня не укрепленный пункт, что подходы сюда удобные... Надо возвращаться.

Лейтенант Притулин вспылил:

— С чем? Кто в деревне? Сколько их?

— Да нет там ни одного черта!

— Ты почем знаешь?

— Что ж тебе фрицы, дураки, что ли? Часовых не выставить...

— Да ты откуда знаешь, что их нет?

— Что ты заладил «почему да почему»? Решай. Нечего воду в ступе толочь.

— Решу. Вот только с братвой посоветуюсь.

— Во-во, самое подходящее время для собрания. Не забудь избрать президиум...

Разведчик досадливо крякнул:

— Ну и характер! — и направился к группе конников.

Вернулся он очень скоро, решительный, возбужденный. Кошачьи глаза мерцают зеленоватыми огоньками.

— Решено. Нападаем!

— А если их там действительно видимо-невидимо?

— Ерунда. Скрыться всегда успеем. Фрицы — трусы, ночью догонять не станут. — И вполголоса: — По ко-ням!

На всем скаку наша «тачанка» вылетела на бугор. Круто развернулись у первых домов деревенской улицы. Мой Вася Чурай, кинув мне вожжи, ринулся к пулемету.

— Я сама. Держи крепче коня! — и ударила длинной очередью вдоль по улице. Сначала по левой стороне, потом по правой. Со звоном посыпались стекла. Забухали двери. В деревне началась паника. А я все строчила.

— Ура! — разведчики со свистом и гиканьем пролетели мимо наших саней, ворвались в деревню, застрочили из автоматов.

Было хорошо видно, как немцы, согнувшись, карабкаются по высокому заснеженному откосу линии железной дороги и переползают через рельсы на другую сторону полотна. Их настигали наши пули. То один, то другой неподвижно замирал на снегу. Несколько фашистов отстали, пытались отстреливаться. Их смяли конники. Деревня была нашей...

Мы сняли пулемет с саней и установили его на снегу, взяв под обстрел дорогу, ведущую во вражеский тыл, и железнодорожный откос. Враг мог опомниться и предпринять контратаку.

К моей пулеметной позиции подошел лейтенант Притулин. С нервным смешком сказал:

— Вот тебе и разведка! Немцы орут с перепугу: «Доватор! Доватор!» Смехотища. Видно, крепко насолил им покойный генерал Лев Михайлович, что до сих пор не забыли...

— Ладно, — прервала я его, — эмоции потом. Что будем делать, возвращаться?

— Ну уж не-ет, — весело протянул Притулин. — Завоеванное не отдаю! Займем оборону. Донесение отправил. — Он взглянул на светящийся циферблат своей трофейной штамповки. — Через два часа подойдут наши. А пока надо держаться. Ты шутишь: с ходу взять населенный пункт и добровольно его оставить! Да кто же это нам простит? Да я и сам себе до смерти не простил бы этакое...

— Пожалуй, ты прав. Интересно: что за насыпью? Может быть, они там засели? Надо бы проверить.

— Послал двоих. Слушай, мои хлопцы фашиста поймали. В одних кальсонах. Трясется от страха, как студень. Хочешь посмотреть? Айда в дом.

Пленный был удивительно несимпатичный. Тощий, как жердь. Тускло-рыжий. Кривоносый. Он был не одет — в нижней теплой рубахе, кальсонах — и глядел на свои соломенные огромные эрзац-боты. Ноги его дрожали мелкой дрожью.

В доме вовсю хозяйничали наши разведчики, весело переговаривались, складывали в парусиновый саквояж все бумажки подряд и жевали соленые трофейные галеты. Меня тоже угостили.

Я глядела на пленного с брезгливой жалостью.

— Да оденьте вы этого черта! — сказала Притулину. — Смотреть противно.

Хорош и такой, — отмахнулся лейтенант, — небось не сдохнет.

Я съехидничала:

— Боишься, не поверят, что взял в одном белье?

— Ну и язва же ты! — Притулин сверкнул глазами. — Ребята, оденьте это чучело. Девушка смущается.

Мы заняли круговую оборону, использовав немецкие заснеженные окопы и трофеи: ротный миномет с изрядным запасом мин и пулемет МГ-37. Позиции были выгодными: с пригорка подступы просматривались отлично. Лесок на восточной окраине, в котором мы первоначально остановились, нас мало беспокоил, вряд ли можно ожидать нападения со стороны нашего тыла.

И мы решили без боя деревню не отдавать, тем более что возвратившиеся из-за насыпи разведчики доложили, что там никого нет.

— Куда же они подевались? — удивилась я вслух, имея в виду немцев.

— В Берлин драпанули! — пошутил Притулин. Его так и не покидало приподнятое настроение. А посланный с донесением наш гонец между тем не возвращался. Связи с полком не было. По истечении трех часов командир разведки заметно стал нервничать:

— Куда он провалился? Давно пора бы тут нашим быть. На мину, что ли, напоролся?

Посоветовавшись со мной, он послал в штаб полка дублера. Нас осталась горсточка: пятнадцать конников и два пулеметчика. Вот и все войско. И если фрицы, опомнясь, вернутся, будет жарко...

Ночь угасала в напряженном ожидании. Мы мерзли в окопах: у нашего «максима» — Чурай, у трофейного МГ — я, у миномета — Притулин. А между огневыми точками невидимо притаились разведчики.

Но фашисты не вернулись. И все еще не было вестей от наших гонцов. А на рассвете нас вдруг атаковали лыжники. Наши! Из соседней дивизии.

Сначала по деревне ударили минометы. В сухом морозном воздухе звук выстрела как бы двоился, было непонятно, откуда бьют, и мы не сразу догадались, что это свои. Но когда вдруг за нашими спинами послышалось «ура», нас как ветром выдуло из окопов. Лыжники вынырнули из восточного лесочка, рассыпались по полю, как белые хищные птицы, и стремительно ринулись в атаку.

Это была бы великолепная картина, если бы не густой автоматный огонь. Нет ничего обиднее, чем погибнуть от своей же пули. Пришлось укрыться за домами. Лейтенант Притулин возмутился:

— Нахалы слепые! По своим лупят! Подкинуть бы им парочку мин, чтоб уж бой был по всей форме...

Обнаружив в деревне нашу разведку, лыжники очень удивились. Поздравляли нас, извинялись, шутили и хохотали: «Своя своих не познаша...» Невесел был только их комбат, молодой и, очевидно, самолюбивый. Но его тоже можно понять: кому же охота прослыть героем досадного и смешного происшествия.

Через рацию лыжников Притулину удалось связаться со штабом нашего полка. Как мы и предполагали, с нашими гонцами было неблагополучно: один из них подорвался на мине, второй — задержался с тяжело раненным товарищем. Не бросишь же его на снегу!

— Угадай: что сказал командир? — спросил меня Притулин.

Я промолчала. Усталость опять навалилась вдруг, да такая — хоть замертво в снег.

— Он сказал: «Спать, герои!» — улыбаясь, продолжал разведчик.

— Герои... — усмехнулась я.

— А то, скажешь, нет?

Я отмахнулась:

— Отвяжись, бахвал! Я сплю на ходу.

Мы с Чураем распрягли и разнуздали озябшего жеребца, с трудом водворили его в тесный хлев. Притащили с позиции пулемет и, привязав к саням, отправились спать.

Я брезгливо скинула с кровати ворох примятой соломы и улеглась на голые доски. Чурай устраивался на узкой лавке. Проваливаясь в небытие, я его спросила:

— Василий, как думаешь, герои мы?

Пулеметчик ответил не раздумывая:

— А, какие там герои! Просто повезло. Вот если бы атаку отбили. А это так, обыкновенное дело.

Он прав. Да, это так — обыкновенное дело на войне.

«Битте, камрад»

Ранней весной сорок третьего года после зимнего наступления встали мы в оборону на реке Осьме, на Смоленщине. Пополнение получили. Три недели день и ночь вкалывали, долбя еще не оттаявшую землю. От кайл, ломов и лопат кожа у каждого трижды с ладоней слезала. С помощью полковых саперов построили дзоты, пулеметные площадки открытые, жилые землянки, траншею с двух флангов до стыка с соседями дотянули. И зажили почти мирно. Повезло нам — не оборона, а санаторий. Тишина!.. Фашисты, можно сказать, и не стреляют. Даст миномет ихний два раза в сутки по нашей Лысой горе, а на ней — пусто, нет никого и ничего. Пулеметы МГ тоже помалкивают, а если когда и стреляют, то вроде бы неприцельно. Проверяли мы: не раз фанерные мишени из траншеи под огонь высовывали — ни одной пробоины! Стало быть, вражеские пули где-то высоко идут, как при ведении огня на самой безопасной отметке шкалы прицела. Подивились мы такому делу: с чего это, дескать, фашисты подобрели? В наступлении каждую деревушку приходилось брать с боя, да и то не с первой атаки, а тут присмирели! Впрочем, черт с ними. Раз не лезут, и мы помалкиваем — патроны экономим.

А красота кругом неописуемая! Окрест — холмы песчаные, корабельным сосняком поросшие, на нейтралке тихая речка голубеет, прибрежные березки окутались нежно-зеленой дымкой. А в них кукушка фронтовая во все горло дробит — долгую жизнь солдатам предсказывает. Над нашим бруствером сплошной сине-сиреневый ковер из мохнатых колокольчиков сон-травы. На пулеметных позициях глазастые ромашки через маскировочные сети к солнышку яростно прорываются. Живем!.. Как будто и не война.

И вот однажды на рассвете немец к нам перебежал. Речку переплыл, минное поле благополучно миновал и ползет ужом в траве по нейтралке прямо на наш центральный пулеметный капонир. А мы уже поджидаем. Подпустили к самому брустверу да: «Хенде хох!» А перебежчик автомат мне свой дулом назад протягивает, а сам плачет и смеется.

Подхватили мы его под руки и в траншею втащили. А он лопочет по-немецки и по-русски и все плачет и смеется. Пожилой немчище, вроде бы уже и возраста непризывного. И не белобрысый, а черный такой, как жук. А по имени Эрик, Мы смеемся и от избытка чувств этого самого Эрика по плечам хлопаем: «Молодец, камрад!» И кашей кормим и махоркой щедро угощаем. Известное дело — русское сердце отходчиво. Пока наш комбат в штаб полка звонил, разговорились мы с перебежчиком по душам. Многие из нас, недавние школьники, примерно так же говорили по-немецки, как Эрик по-русски. Однако самое главное мы поняли. Ларчик-то просто открывался: эсэсовцев, которых мы зимой колошматили, Гитлер в спешном порядке на юг перебросил. А перед нами поставил (лишь бы брешь в обороне заткнуть) вояк вроде Эрика — с бору по сосенке. В батальоне Эрика народ немолодой, нездоровый, насильно мобилизованный на третьем году войны. Многие в первую мировую уже побывали в русском плену, в том числе и Эрик, и больше воевать против русских не хотят. Они бы и сдались в плен, сказал Эрик, да боятся за свои семьи. И опять же пропаганда! Доктор Геббельс по радио клялся, что коммунисты пленных пытают и расстреливают.

— Во брешет, хромой пес! — возмутился сержант моей роты Непочатов. И сказал доброжелательно Эрику: — Ты бы, камрад, шумнул своим однополчанам, чтоб не верили. Пусть сдаются без волынки. Что-то нам таких, как ты, неохота убивать...

— Гут, — согласился Эрик. — Зер карашо. — И тут за ним пришли из штаба.

Вскоре состоялся у нас большой полковой праздник: прямо на переднем крае ордена и медали вручали героям зимнего наступления. Начальство к нам полковое и дивизионное пожаловало, газетчики, фотографы, а вместе с ними — битте-дритте — наш знакомец Эрик! Обнимает нас всех по очереди, целоваться лезет. Оказывается, с его согласия его оставили при штабе дивизии агитатором. В руках у него огромный рупор из зеленой жести, а на шее автомат — наш, советский.

По просьбе высоких гостей мои ребята-пулеметчики концерт устроили — тут же в траншее. Частушки пели, которые я сочиняла для «боевого листка», плясали «под язык».

Сидит Гитлер на березе,А береза гнется...

И вдруг из немецкой траншеи (а до нее рукой подать) сразу в несколько голосов:

— Браво, Иван! «Катюшу», битте, зинген!

И артисты, и гости так и покатились со смеху. И Эрик наш смеется. А мы опять запели пуще прежнего.

На радость всей ЕвропеПовесим Риббентропа.

А Гитлера — тем паче!

И Геринга, и Гимлера,

И Геббельса в придачу!

— Браво, Иван! Гитлер капут!.. — Но тут, видно, ихние офицеры понабежали. Хай подняли несусветный. Стрельба началась. И мы — к пулеметам. Гости наши ушли. А Эрик со своей трубой остался. Вечером начал кричать: «Дейчшен золдатен унд официррен!» Голос по речной пойме далеко разносится. Слушают во все уши. Молчат. И потом запиликали в десяток губных гармошек — тирольский вальс наяривают. А мы слушаем. И так почти каждый вечер. Вскоре трое перебежали на нашу сторону. Потом еще один. И все из батальона Эрика. На том и кончилось наше «братанье». Фашисты опять часть заменили — снова перед нами оказались эсэсовцы. Ну уж с этим зверьем мы по-другому разговаривали — только на языке оружия.

А Эрик с нашей дивизией до самого Берлина дошел. Потом следы его затерялись. Может быть, жив и нас добрым словом вспоминает в кругу своих внучат в новой Германии.

«Медведя поймал»

Пришло к нам пополнение, семнадцать человек. Год призыва — сорок третий. Стало быть, мои ровесники. Ровесники, да не ровня: я-то с первого дня на войне. Вот мой старшина и говорит: «Хорошо, что мы сейчас в обороне. Подучить успеем». И я думаю, что это хорошо. Да парни вроде бы неплохие — рослые, бодрые. Шестнадцать. А семнадцатый вроде меня — замухрышка: ни роста, ни тела. Сашка Гурулев — слесаренок из-под Горького. Даже еще и не комсомолец. Глядит на этого недоростка старшина и невесело ухмыляется в прокуренные усы. И я усмехаюсь: как на такого заморыша двухпудовый пулеметный станок взвалишь? Спрашиваю этого самого Сашку: сам ли в пулеметчики напросился или по разнарядке направили.

— Так точно, сам! — отвечает бойко, по-волжски окая. — Воевать так воевать!

— «Воевать так воевать!» — передразнивает старшина. — Придется нам его, товарищ старший лейтенант, по снабжению приспособить. Так сказать, при кухне.

— Да уж не иначе, Василий Иванович, — соглашаюсь я — и к Гурулеву: — Назначаю тебя подносчиком пищи. Вот, — киваю на старшину, — твой непосредственный командир.

— Никак нет! — не соглашается солдатишко. — Да вы не глядите, что я с виду такой! Да я...

— Отставить! — обрываю я. — Приказ есть приказ.

Саша Гурулев оказался как раз на месте. Хороший парнишка и добрый. Катается проворным мышонком по траншее, все вовремя получит на кухне и разделит тютелька в тютельку. Ни обид на него, ни нареканий. Уж как скуп на похвалу старшина Василий Иванович, а и тот доволен. Одно плохо: никакого оружия, кроме пулемета, наш снабженец не признает. Так и ходит по переднему краю невооруженным. А это строжайше приказом запрещено, да и небезопасно. Раз ему сказала, другой — никакого толку. Пришлось с ослушником серьезно поговорить. Только тогда стал ходить с оружием.

Однажды Гурулев накормил кашей два взвода, пошел в хозвзвод с термосом за спиной — для третьего взвода, да и пропал, как в воду канул!

Час проходит, второй и третий наступает, а его все нет. Прибежал из хозвзвода озабоченный старшина, усы от огорчения — врастопырку. Докладывает мне:

— Все ближние тыла облазил — нигде нет чертенка! — И вдруг, посерев лицом, спросил: — А что, если он, каторжник, к немцам убег?

— Да нет, — успокаиваю, — не может того быть. Непохоже на него. Да и как бы это он проскользнул при белом свете? К тому же минное поле еще не замерзло... — А сама уже тревожусь не на шутку. — Может, прямое попадание... Давеча фриц по тылам лупил...

— Не то, — отмахивается старшина. — Самолично все свежие воронки ощупал — никакого следа.

Обшарили мы весь передний край, в десять биноклей нейтралку просмотрели. Нет!..

— Ну что ж, — говорю старшине. — Пора начальству докладывать. Дело нешуточное...

Как приговоренная к смерти, переступила я порог комбатовской землянки — и остолбенела! «Пропавший без вести» сидит на собственном термосе у печурки и кости греет... Ну не нахальство ли?

Капитан Бессараб поднес к моему носу свой трофейный хронометр величиной с доброе блюдце и осведомился ядовито:

— Проснулись, сеньорита? — И, отпустив виновника ЧП с миром, принялся за меня...

А дело было так. Сашка Гурулев, оказывается, пленного привел! Получил кашу для третьего взвода и опять пошел «на передок» без оружия, пользуясь отлучкой старшины. На крутом повороте траншеи носом к носу столкнулся с фрицем. Сашка ахнул — и бежать. А немец за ним. Догнал, сует ему в руки свой автомат и просит взять себя в плен: «Гитлер капут!» Это у них пароль такой, когда сдаются.

Обитатели КП немало были удивлены, узрев такую картину: вышагивает по-журавлиному верзила фриц, а за ним этакий мужичок с ноготок с автоматом наперевес, да еще и покрикивает:

— Топай! Топай!..

Сообразил наш Сашка, хоть и простецкий был парень: не ко мне пленного привел, а к самому комбату, явно рассчитывая на награду. Но дотошный комбат, приняв пленного и трофейный автомат, осведомился у героя дня:

— А где твое личное оружие?

Вот тут-то и высветилась обратная сторона той самой медали, которую хитроумный Сашка уже мысленно видел на своей груди...

Естественно, всем нам влетело, а больше всех — командиру первой стрелковой роты: за то, что фриц незамеченным перешел линию фронта на его участке и, как по проспекту, прогуливался в нашей траншее. Впрочем, и Сашка Гурулев не остался без возмездия. Переволновавшийся старшина Василий Иванович от радости по-отечески надрал ему уши.

Сашка — мне жаловаться:

— Если я ростом не вышел, так меня, выходит, можно за ухи? Смешно вам? Вас бы вот так-то со старшиной...

— А ты не ходи без оружия!

На том и кончилось ЧП. Но еще долго товарищи донимали Сашку-героя, переиначивая известную байку на свой лад:

— Братцы, наш Сашка медведя поймал!

— Пусть ведет сюда!

— Так тот его не пускает...

Рыцари неба и русалка

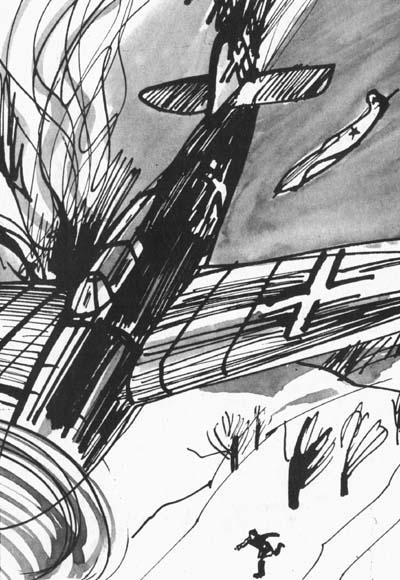

Хотя воевала я в пехоте, но к авиации тем не менее имела самое прямое отношение — в том смысле, что летчики не раз выручали меня из беды. В сорок первом обнаглевшие «юнкерсы», «мессеры», «фоки» и прочие стервятники плавали в нашем небе как рыба в воде — косяками. Страшно вспомнить: на каждую машину пикировали, за одним человеком, случалось, гонялись.

Однажды «мессер» прищучил меня в чистом поле — и ну гонять, как зайчишку. Я туда, я сюда — не отстает, бандит! Так и чешет из пулемета, а летчик зубы скалит — развлечение ему. Бегала я, бегала — да и дух вон. Упала лицом в траву и закрыла голову руками. «Все, — думаю, — отвоевалась. Теперь конец...»

И вдруг слышу такой знакомый, переливчатый звон в небе — наши! Откуда ни возьмись — два краснозвездных «ястребка» на «мессера» наседают, полощут фашиста из пулеметов.

«Ага, гад полосатый! — кричу злорадно. — Это тебе не за девчонкой во поле гоняться!»

Тут его наши и прикончили: задымился «мессер» по-черному и неподалеку в землю врезался. «Ястребки», выручив меня, домой полетели, а я еще долго махала им рукой вслед, смеясь и плача от великой радости.

А то еще один случай был. На переправе через Ловать. В том же сорок первом. Я тогда еще в медсанбате служила. Однажды послали меня на санитарной одноколке в армейскую аптеку за консервированной кровью для тяжело раненного солдата. Надо было по понтону переправляться. Получила я без промедления что требовалось — и опять на переправу вскачь.

А над ней — небо черное от вражеских бомбовозов. Визжат бомбы, бухают взрывы, молотят зенитки.

Остановила я коня в соснячке на пригорке и думаю: «Что же делать?! Умрет раненый!.. Каждая минута дорога!» А Ловать — река нешуточная, судоходная, вплавь ее не одолеешь. Да и коня с упряжью тоже не бросишь. Разобьют фашисты понтон — что буду делать? Ах ты, беда какая!.. От бессилья, от ненависти я заплакала злыми слезами.

И вдруг над моей головой, как это уже было не раз, стальной знакомый звон, и сразу же по-журавлиному пулеметы: «Курлы, курлы, курлы». Пронеслось одно звено истребителей, второе, еще и еще!.. Да так низко, что мой бывалый конь-фронтовик, испугавшись, начал выплясывать в оглоблях. Над переправой закипела такая яростная схватка, что я только рот раскрыла, а слезы тут же высохли. Кричу как ненормальная:

— Соколики! Лупите их и в хвост и в гриву! Так их!..

Так и спасли наши летчики главную переправу — понтон, а меня опять из беды выручили. Вовремя как раз успела.

А потом я уже в стрелковом полку воевала. В обороне мы стояли подо Ржевом. Погода держалась жаркая, летная. Комиссар наш Юртаев каждое утро, взглянув на безоблачное небо, хмурился и предупреждал наблюдателей: «Внимание. Воздух!» И не зря — фашистов точно черти приносили как раз к раннему солдатскому завтраку. Что ни день — три-четыре налета. Правда, пехота умеет держаться за родную землю, поэтому потери были самые незначительные.

По всей линии обороны зенитки, точно соревнуясь, сплошь расписывают небо причудливыми барашками разрывов — и, как на грех, ни одного попадания!..

— Воз-дух! Ложись!..

Но не успели самолеты перестроиться для первого захода на боевые порядки полка, как откуда-то сверху на них свалились наши истребители, и дым коромыслом!..

Одного фашиста наши прикончили с ходу: бомбовоз жирно задымил и рухнул на немецкие позиции. Уже на земле на собственных бомбах взорвался: столб дыма, причудливо перекручиваясь, закрыл половину неба. Второй бомбовоз «ястребки» проворно отбили от общего стада, не позволяя ему ни свернуть, ни взмыть вверх, прижали к самой земле и, как заарканенного, повели в наш тыл. Бомбовозище ревел смертным ревом, но послушно шел, куда его гнали, — сам себя в плен вез. Это было так здорово, что даже наш весьма выдержанный комиссар, забывшись, кричал во все горло:

— Попался бычок на веревочку! Ах, молодцы!.. Ура, братцы!..

Разогнав бомбовозы, наши насели на конвой. Три чужака загремели вниз. Два их летчика повисли на парашютных стропах. Третий выброситься не успел — сыграл в штопор, носом в землю. И еще одного фашиста долбанули. Но и наши две машины оказались подбитыми. Из одной выбросился парашютист.

Горящий «мессер», потеряв управление, врезался в свой же самолет, да так они одним костром вместе и упали — грохнул взрыв сдвоенной силы. Зенитки наши умолкли: стрелять было нельзя — сцепились так, что с земли и не разобрать, где свои, где чужие. Небо над нами теперь клокотало: рев, вой, свист, пальба. Глядеть — мороз по коже. А каково-то им, нашим, там, наверху?..

— Ах, сволочи! — крикнул кто-то из однополчан с болью и возмущением. — Парашютиста расстреливают!..

Впрочем, это была не новость — фашисты всегда так: им мало подбить машину, непременно надо прикончить летчика. Глядеть на это с земли просто невыносимо. Но куда денешься — глядим; стоим в окопах в полный рост и буквально воем от бессильной ярости, от великой ненависти и великой любви...

На третьем году войны я уже воевала за мужчину: в свои восемнадцать лет пулеметной ротой в пехоте командовала. Должность нешуточная, не каждому мужчине такое доверялось. Трудно, конечно, было. Но все равно я даже и в мыслях не сравнивала свою командирскую судьбу с судьбою военного летчика. Была абсолютно уверена, что в военной авиации служат только необыкновенные люди. Особая, так сказать, порода. Судите сами: собственными глазами не раз видела, как в одиночку наши схватывались с целой эскадрильей. Ах, как сшибались!.. У меня даже огненные брызги из глаз сыпались. А волосы, как проволочные, под солдатской каской вставали.

Мне очень хотелось свести личное знакомство с летчиками, поговорить с героями по душам. Сказать им наше сердечное пехотинское спасибо за братскую выручку. Пожелать им... Но где же я могла их встретить, если наши боевые пути не совпадали? Они — рыцари неба, я — царица полей. Каждому свое! И все-таки знакомство состоялось, хотя и не совсем так, как я себе это представляла.

Дело было в конце лета сорок третьего года, уже на белорусской земле. После изнурительных боев получил наш поредевший полк передышку в ожидании пополнения. Сменившая нас свежая часть погнала фашистов дальше, а нас отвели в прифронтовой тыл.

Место было дивное: тихое озеро с крутыми песчаными берегами в зарослях орешника, березовая прозрачная рощица в прибрежной полосе. А над головой небо, синее-синее, чистое — ни облачка. А главное, ни одного стервятника в воздухе — как сквозь землю провалились. Одним словом, благодать — курорт, да и только.

В тот же день на трофейном аэродроме, примерно в километре от нашего озера, приземлились штурмовики. Я опять мельком подумала: «Вот бы...» Да и забыла между делом — у ротного командира и на отдыхе забот хватало. Когда освободилась, занялась самым мирным делом — постирушкой в теплой озерной воде. Припекало изрядно, так и манило в воду. И решила я искупаться. Разумеется, купальника у меня не было: я как строевой офицер получала все мужское.

Сложила я на берегу обмундирование, ремень с пистолетом под гимнастерку сунула. Разбежалась — и бултых с крутояра.

Плаваю с наслаждением, ныряю с головой, распугиваю рыбью молодь — и даже не подозреваю, какой сюрприз ожидает меня на берегу.

Взглянула и обомлела: три летчика — как три богатыря из сказки!.. Красавцы. А орденов у каждого — и не сосчитать! Сидят рядком как раз возле моего обмундирования, глядят на меня и посмеиваются... Застали врасплох — и довольны. Вот тебе и познакомилась!.. «Батюшки, — думаю, — бабка ты моя родненькая, что же делать? Не выходить же при них из воды...»

Нащупала ногами песчаное дно и встала лицом к берегу. Вода под самый подбородок. Стою и кричу:

— Эй, на берегу! Уходите отсюда!

Смеются. А самый красивый из них ехидничает:

— Какие невежливые русалки тут обитают!

И товарищи его туда же. Насмешничают:

— «Откуда ты, прелестное дитя?»

Поют дуэтом. Фальшиво. Ишь, артисты! Ну погодите...

— А ну марш отсюда! — приказываю командирским голосом. Никакого толку! Посмеиваются. Переглядываются. Поддразнивают:

— Надо, русалочка, сказать: «Здравствуйте, товарищи гвардейцы!»

— Здравствуйте — и убирайтесь ко всем чертям! — Я разозлилась всерьез.

— А это уже лучше! — одобряют хором и хохочут. — А ну, выходи, русалка, давай знакомиться!

До знакомства тут... Ну до чего же недогадливые! А еще рыцари неба! И я уже не приказываю — прошу:

— Уйдите вы, ребята, в самом-то деле! Мне же одеться надо...

— Эврика! — вскричал один из них и хлопнул себя ладонью по лбу. — Братцы, а ведь король-то... — И все трое так и покатились со смеху, а затем — слава богу! — скрылись в ореховых кустах, как их тут и не было. Я — пулей из воды. Надеваю галифе, тороплюсь — не вернулись бы. И никак не могу попасть ногой в узкую штанину. И в то же время думаю: «Неужели совсем ушли? Ну и дуреха, чего всполошилась?» И только затянула ремень, летчики опять тут как тут. Спрашивают из-за кустов вежливо:

— Можно?

А мне не до вежливости. Обуться не успела. Так и стою босиком. Хороша, наверное. Русалка не русалка, а уж ведьма с Лысой горы — это точно. Лицо полыхает, мокрые космы по плечам рассыпались. Однако кое-как познакомились. Стали разговаривать: я — серьезно, они все с шуточками — вроде бы не верят. И переговариваются между собою так, как будто бы меня здесь и нет.

— Не может быть, чтобы пичужки ротами командовали!

— Надо же — русалка в галифе!

— Батюшки, пистолет! Настоящий?

— Сколько же тебе лет? Тринадцать?

Посмеиваются вроде бы и беззлобно, а все равно обидно. И горько — от разочарования. Так вот же вам: больше ни слова не скажу! Молча обуюсь и уйду. С тем и уселась на траву и, не глядя на рыцарей неба, портянки накручиваю. А сама вроде бы уже и не сержусь. Такие же озорники, как и наши разведчики.

— Силен солдат! — притворно удивился красавец старший лейтенант. И толкнул приятеля в плечо: — Учись, Коля. Гляди, как надо. А то у тебя вечно «белые уши» из-за голенищ торчат!

Я молча встала и подобрала с травы свою постирушку.

— Молодец, братишка! — похлопал меня по-приятельски красавец по плечу, да так, что правая ключица заныла. — Здорово играешь! Хорошо в роль вживаешься.

— Че-го? — вытаращила я глаза. — В какую роль?

— Ладно, пигалица, не хитри, — примирительно сказал он и опять по-свойски подмигнул голубым и чистым глазом. — Мы люди свои. Ты артистка что надо. Но где же ты это видела командиров рот женского полу, да еще в таком возрасте?

Я молча повернулась к ним спиной, собравшись уходить. Не хотелось мне говорить им то, что я о них думала, — как-никак летчики!

И двух шагов сделать не успела, как оказалась в воздухе: распластанной лягушкой взлетела, кажется, выше березки. Не успела дух перевести — опять взлетела.

— Ура талантам! — кричали мои мучители и подбрасывали меня вверх. И не просто подбрасывали — с перевертом, с выкрутасами.

— А ну-ка бочку!

— А теперь горку!

— А это — иммельман!

Я перестала соображать, где небо, а где земля. Но, стиснув зубы, молчу. Не кричать же — мои солдаты совсем рядом; ну как увидят этакое, ничего себе командир!..

Выручил меня мой ротный старшина Василий Иванович. Он катился с крутого берега, как пушкинский дядька Савельич, и еще издали кричал истошным голосом:

— Стой! Стой! Отставить! Стрелять буду!

Не помню, как и на земле оказалась. Старшина, человек пожилой и серьезный, глядя на озорников с укоризной, осуждающе качал головой:

— Ай-я-яй, товарищи офицеры!.. А я-то думал — летчики!.. Что это вам — финтифлюшка какая? Да это наш ротный! Понимать надо!

У меня от «полета» кружилась голова. Не глядя на летчиков, махнула рукой:

— Ладно, старшина. Разберемся.

И разобрались. Ловко выкрутились находчивые парни. Они, мол, приняли меня за артистку из армейского ансамбля, переодетую для какой-то героической роли...

К тому же летчики так натурально представлялись сконфуженными и так искренне извинялись, что от моей досады и следа не осталось. Уселись мы тут же на берегу в тесный кружок и хорошо «за жизнь» поговорили. Меня вдруг задним числом обуял неудержимый смех: как вспомню, как «летала» под облаками, не могу — так и валюсь в траву. И герои вежливо похохатывают. Даже наш неулыбчивый старшина развеселился. Укорил меня шутливо:

— Сами виноваты. Кормлю вас, кормлю — никакого толку. Ни дородности, ни роста. Кто же поверит, не знавши, что вы — командир роты?

А потом мы четверо до конца войны переписывались дружески. И надо же — всем нам четверым повезло! И Николай, и Виктор, и Сергей выжили. Полковники в отставке. Николай — даже Герой Советского Союза. Мы и до сих пор дружим. И по сей день я их зову светлыми рыцарями неба, а они меня — русалкой. Высшему пилотажу на земле все трое теперь своих внучат обучают. А что было, то было — из песни слова не выкинешь.

Майор Иванов

По сторонам прифронтовой дороги на тонких ножках стоят большие фанерные щиты. На щитах броские буквы: «Вниманию наземных войск! Начинается Сенно-Оршанский партизанский край. С дороги не сходить: мины! Майор Иванов».

Все идут, и я шагаю по обочине дороги. Возвращаясь из госпиталя, как Вася Теркин, догоняю «свой полк стрелковый, роту первую свою».

Впереди в тускло-свинцовом небе тяжело и непрерывно ворочаются артиллерийские громы. Дорога идет через партизанский лес: мокрый, угрюмый, почти непроходимый.

И вдруг дороги не стало. Поперек лесной завал. Перед завалом — широкая канава. В канаве хлопочут солдаты с погонами саперов: разминируют. Техника тормозит на правой стороне дороги. Выстраиваются гуськом машины с продовольствием, пушки, пароконные фуры с боеприпасами, порожние лобастые санитарные автобусы. А нас, пешеходов-одиночек, глазастая регулировщица направляет в обход: влево, через лес по тропинке. Встала я в затылок впереди идущему, позади меня тоже кто-то пристроился. Идем. Тропинка узкая, скользкая, корневистая, как рубчатая бельевая каталка, — того и гляди, нос расквасишь. Неуютно: под ногами мокрая снежная каша, с неба — нудный дождь пополам со снегом. Одним словом, ноябрь.

И через каждые три дерева транспаранты, но только уже маленькие: «С тропинки ни шагу! Мины! Майор Иванов. Мины!!!».

Ползем, как улитки. Задние подгоняют: «Шире шаг!» Возмущаются: «Что за безобразие!» Но ничего не меняется. Все так же плетемся — нога за ногу.

Наконец с головы: «Передай дальше! Впереди контрольный сапер». Все ясно. Это он нас ведет. На всякий случай еще раз тропинку миноискателем прощупывает.

У меня насквозь промокли ноги. Стали зубы постукивать — ну прямо невтерпеж! Надо срочно переобуться. Выхватила я из полевой сумки запасные портянки. А как переобуваться стоя? Сесть? Но ведь майор Иванов не велит: мины!

Вот тут-то я почти со злорадством и подумала: «А и чудак же вы, товарищ майор Иванов: уж так-таки они везде и понатыканы!.. А вот под этой кочкой мины нет». Облюбовала я себе ближайшую мшистую кочку справа. Красивая такая. Точь-в-точь бархатная диванная подушка с серебряной вышивкой. Уселась.

И вдруг!.. Предательская кочка подо мною шевельнулась раз, другой, что-то в ней вроде бы щелкнуло, что-то легонько меня снизу клюнуло. И все. Ни шороха, ни звука. Сознание пронзила мысль: «Мина! Немецкая шпринген-мина! Мина-лягуха!..» Я мигом вспомнила: она рвется не в земле, а над землей. Такая мина сидит в земле, опустив усики-проволочки, невидимые в траве, и жертву свою подкарауливает. И когда нечаянно носок офицерского сапога или солдатского ботинка заденет усик, мина-лягуха из земли выпрыгивает и рвется в воздухе, рассыпая во все стороны осколки-картечины. Стало быть, пока я на ней сижу, она не должна взорваться, так как ей надо сперва выпрыгнуть. А вдруг рванет подо мной?.. Ну что ж! Фронтовой закон известен: помирай, так уж один.

Все это мигом сообразив, кричу: «Ложись!» А эту команду на войне выполняли с необыкновенным проворством буквально все — от солдата до генерала. И все мои спутники шлепнулись в снеговое месиво, закрыли головы руками — лежат, не дышат. А я сижу на мине!..

Ну сколько можно людям лежать?! Стали кое-кто приподниматься, кричать:

— Эй, что случилось?

— Вставай, подруга! Чего озорничаешь?

А я в ответ тоже кричу осипшим с перепугу голосом:

— Не могу я, братцы, встать! Я на мине сижу! Сапера поищите!

Прибежал запыхавшийся сапер. Молодой, вежливый, с «удочкой-пищалкой». Осторожно обошел вокруг моей кочки. «Удочка» пищит со страшной силой. Дело ясное: железо близко чует. Вот сапер и говорит мне:

— Чудно, товарищ старший лейтенант. Что-то в моей практике не было случая, чтобы человек живьем уселся на мину и не взорвался. Но какая-то железка под вами есть. Может, не мина? А вдруг все-таки мина?.. Поищу-ка своего командира, он у нас дока. — И убежал.

Мои попутчики уже все поднялись. Стоят впереди и сзади поодаль и громко совещаются, как девчонку с мины снять, ведь жалко же!..

А я совсем одеревенела, шевельнуться боюсь. В глазах туман. В ушах звон. Во рту горечь. Но не плачу. Давно разучилась.

Тут кто-то придумал:

— Братцы, давайте кинем ей веревку! Подлиннее. Она уцепится, мы ка-ак дернем! Девчонка-то легонькая как пушинка... Пускай тогда эта холера взрывается...

Где у пехоты веревка?! Да еще в лесу...

— Что ж делать, ребятушки?

— Снимай брючные ремни! Связывай.

— А штаны-то как держать?

— В зубах держи!

Я возмущаюсь:

— Ребята, хватит зубоскалить! Командира давайте!..

Вместо командира прибежал еще один сапер. Тоже молодой. В форме Войска Польского. Он тоже обошел вокруг моей кочки. Пошептался с русским. Вот русский и говорит:

— Мы решили так. Поскольку эта хреновина не сработала сразу, то уж и не взорвется. Она, стало быть, непригодная. Вы вставайте, а мы с паном на всякий случай приляжем...

— Добже, паненка офицер, добже, — с улыбкой кивает головой пан сапер.

Я света божьего не взвидела. Ору во всю силу:

— Добже! Добже! А если рванет? Не хочу такой поганой смертью помирать — ишь какие мудрецы! Я вставай, а они лягут... Я всю войну прошла! Командира!!!

И вдруг, откуда ни возьмись, — командир, майор саперный. Нос орлиный, глаза полыхают. Уставился на меня, как удав на кролика, да как заорет на весь лес:

— Поглядите на эту идиотку! Уселась, как курица в гнезде. Ты что, до второго пришествия тут собралась сидеть? А еще, кажется, строевой офицер! Я для кого предупредительные сигналы вывесил? А?

Молчу, не оправдываюсь — виновата. Майор скомандовал: «Ложись!» — сгреб меня за наплечные ремни, опрокинул носом в мокрый мох. Сам прикрыл меня своим телом, а мина — из-под меня. И рванула. Да еще как! Я сразу оглохла. Вскочила на ноги. Чувствую — жива и даже невредима, но только ничегошеньки не слышу. Вижу — солдаты весело скалят зубы, в ладоши бьют, а для меня тишина кругом мертвая.

Майор отчитывает меня, так и рубит пальцем перед носом — и наконец по идиотскому выражению моего лица догадывается, что я ничего не слышу. Тогда он вырывает из полевого блокнота листок и пишет мне такую записку:

«Справка с того света. Утверждаю, что сия молодая разиня, как на ночном горшке, сидела на шпринген-мине и была мною с таковой снята. Если бы мужчина сел на мину — в клочки разнесло бы, а бабе, пардон, женщине сам черт помогает. С приветом. Майор Иванов».

Похвальное слово бане

Фронтовые бани неоднократно воспеты художественной литературой — и в поэзии, и в прозе. А только хочется и мне, бывшему пехотинцу, сказать похвальное слово солдатской бане. Да не той, что в плановом порядке подъезжала к переднему краю на машине, с дезокамерой на прицепе. Банная брезентовая палатка, с таким же предбанником, разумеется, не отапливалась, и никакого пола ни тут, ни там не было. Вот и мойся: из душевой воронки на тебя хлещет чуть ли не кипяток, а под ногами снег талый. Не столько моешься, сколько пляшешь.

К тому же банщик и дезинфектор всегда спешат, ссылаясь на «уплотненный график планового помыва». А на самом деле они просто малодушничают. Противник бьет из дальнобоек по ближним тылам, не прицельно, конечно, по площади. А служителям банно-прачечного отряда кажется, что снаряды «берут в вилку» именно их кочующий объект. Потому они иной раз, бывало, и торопятся подальше в тыл.

И что получается? Не успел солдат мыло смыть — воду отключили: «Выходи!» Вот и одевайся намыленный. А в предбаннике теснотища, и от холода зуб на зуб не попадает. Одна отрада, что амуниция после обработки в камере выдается прямо с пылу, с жару. Тут уж не приходится разбираться, что чье, — расхватывается и надевается, что под руку попадает. А потом кросс на передний край. Да еще какой! Пожилые молодежь обгоняют. И только в теплых землянках, переведя дух, солдаты переодеваются сызнова. «Матвей, ослеп ты, что ли? Мои штаны напялил!» — «А черт их разберет на такой холодрыге! А на тебе чьи?» Так и идет розыск и беззлобная перепалка.

Ну их, эти палатки! Если бы не строжайший приказ, ни одного фронтовика туда и на канате бы не затащили. А вообще мои однополчане, особенно сибиряки, понимали толк в банном деле.

Солдаты обожали собственные баньки, по старорусскому обычаю — с раскаленной каменкой, с сухим паром да березовым веничком, чтобы все честь по чести. Вот тут уж настоящая услада телу и душе, «жарами жареной и морозами печеной». Как дорвется солдат до такого рая — парится до смертной истомы, до беспамятства. А исхлестав себя вдоль-поперек и крест-накрест, — бултых в свежевыпавший снег. Покатается хорошенько — и опять на полок. А после такой бани точно заново человек рождается, всю неделю по траншее гоголем ходит.

Разумеется, в наступлении было не до бани. А как встанет пехота в оборону или на передышку в прифронтовой полосе, тут перво-наперво и возникает банный вопрос. И начинается строительство по всем правилам.

После зимнего успешного наступления заняли мы оборону на реке Осьме, на Смоленщине. Река эта протекала по нейтральной полосе как раз перед нашими позициями, а на правом фланге батальона крутым коленом заворачивала в тылы. Вот тут-то, в излучине, на самом берегу и решено было соорудить батальонную баню. Прорабом был назначен отменный специалист банного дела старый пулеметчик Бахвалов, которого наша молодежь звала попросту дедом. Приказано — сделано. После сам комбат объявил деду Бахвалову благодарность и предоставил пулеметчикам почетное право мыться первыми.

Стояла ранняя весна. Зеленые листочки в лесу только что проклюнулись, так что березовые полуголые ветки, на мой взгляд, совсем не годились для банных веников. Однако дед Бахвалов с пулеметчиками из этих розог навязал целую кучу огромных веников и на мое критическое замечание ответил с усмешкой: «Сибиряку в самую плепорцию».

Днем, после обеда, я сняла с обороны половину своего взвода и повела пулеметчиков в баню. Настроение у людей было праздничное — как только вылезли из траншеи, запели свою любимую:

Здравствуй, милая Маруся!Здравствуй, цветик го-о-лу-бой!..

На крутом берегу Осьмы, в буйной заросли орешника, в знойном мареве томилась банька, срубленная «в лапу» из сухих сосновых хлыстов. Ее прожаренные стены, казалось, звонко гудели. Над круглой жестяной трубой струился домовитый сизый дымок.

И тут же на поляне, на разостланной плащ-палатке, лежала целая куча солдатского добра: белье, полотенца, брусочки мыла по норме, новое летнее обмундирование, сапоги яловые и кирзовые, ботинки «на гусеничном ходу». И чего-чего только тут не было! А над кучей, как Кощей над златом, раскрылатился наш ротный старшина Максим Нефедов.

Дед Бахвалов выбрал веник поменьше и с поклоном протянул мне: «Попарьтесь-ка во славу, пока мы шурум-бурум получаем».

Поблагодарив, я вошла в предбанник, нерешительно заглянула в парилку, да так и отпрянула. Ад кромешный! Преисподняя. Раскаленным воздухом меня едва с ног не сшибло.

— Нет, — сказала я, возвращая деду веник, — что-то у меня нет желания изжариться заживо. Помоюсь после всех, без пара.

Солдаты засмеялись и с веселым гомоном повалили в баню. Нижнее белье, полотенца и мыло принял дед Бахвалов. Все остальное на весь взвод получала я. И не торопилась: пусть ребята попарятся всласть.

Прошел час времени, а из бани еще никто не выходил. Прошло еще полчаса. Появилось мое начальство: командир пулеметной роты Ухватов, с прошлогодним веником под мышкой (запасливый). Потом мой собрат по оружию — лейтенант Федор Рублев привел половину своих пулеметчиков. А мои всё мылись.

Старшина наконец потерял терпение и постучал в дверь, закрытую изнутри на запор. Ни ответа, ни привета. Он обошел баньку вокруг и заглянул в подслеповатое оконце. Вернулся и доложил Ухватову:

— Ни лысого не видно. Угорели они, что ли?..

Подождали еще с четверть часа. И вдруг двери предбанника распахнулись настежь, на улицу вылетел пулеметчик Попсуевич с белыми ошалелыми глазами, бордово-красный, мокрый, с разбегу бултыхнулся в реку.

— Один спекся, — невозмутимо отметил писарь.

Остальные все еще парились. Ротный Ухватов запетушился:

— Пора и честь знать. Выгоняй своих!

Я возразила:

— Да вы что? Они же в чем мать родила!

Федор Рублев и его ребята добродушно похохатывали. А старшина Максим рассвирепел:

— Я их, гавриков, сейчас попарю! Они у меня неделю чесаться будут.

Он выбрал из кучи брезентовые рукавицы и куда-то ушел. Вернулся с огромным букетом лесной молодой крапивы — стрекавы. Не мешкая, тут же проворно разделся, натянул на бритую голову пилотку и, грузный, белотелый, решительно нырнул в банное нутро. Из парилки донесся истошный визг, хохот, и снова все затихло.

Через десять минут, распаренный и исхлестанный до багровых полос, Максим не без посторонней помощи вывалился из предбанника и упал лицом на молодую травку.

— И второй готов, — невозмутимо отметил писарь. Ротный Ухватов склонился над Максимом, спросил участливо:

— Что с тобой, старшина? Плохо, что ли? Максим с трудом оторвал от земли очугуневшую голову:

— Они м-м-ме-ня...

— Побили, что ли?

— П-п-па-ри-ли... в двенадцать в-ве-ников...

Ухватов взвизгнул совсем по-бабьи и с хохотом повалился на траву. Смеялись пулеметчики Федора Рублева. Сам он заходился до упаду, выкрикивая сквозь слезы:

— Вот это баня!.. Ах, молодцы!..

Давно и я так не смеялась. Нет, что ни говори, а фронтовая солдатская баня заслуживает похвального слова.

«Прощайте, не поминайте...»

Ранило меня в бою за Идрицу. А пока в госпитале лечилась, моя дивизия далеко вперед ушла и где-то в Латгалии бьет фрицев в хвост и в гриву.

Пробираюсь к своим по фронтовой дороге и волнуюсь: как-то там живы-здоровы мои дорогие ребята-пулеметчики?..

Вот и бывшая граница, а там шлагбаум полосатый и будка при нем. КПП, стало быть. Комендант — молоденький лейтенант — проверил мои документы, похихикал малость в кулак, дивясь, что в пехоте «бабы ротами командуют», да и спрашивает:

— Оружие при себе есть?

— Нету, — отвечаю. — Автомат в полку остался, а пистолет в госпитале отобрали.

— Эх ты! — укоряет лейтенант. — А еще строевой офицер! В подушку надо было зашить, как люди делают.

— Яйцо курицу учит! — усмехаюсь я. — Да он и был в подушке, но чепе произошло.

В глазах у коменданта откровенное любопытство, видно, ничего парнишка. Поясняю:

— Понимаешь, пошла на речку портянки постирать, а ребята в нашей палате возню подняли. Выздоровели — силу некуда девать. Давай друг дружку подушками тузить. Ну, сосед по койке сгреб мою, раскрутил за угол да как шмякнет однополчанина по макушке — тот и с ног долой! Лежит и, как Зощенко говорил, скучает. Прибежал дежурный врач. Небывалый случай — человека подушкой убили. Не может такого быть! А его вовсе и не убили, лишь контузили. Ну и погорел мой «тэтэшка». Жалко, пристрелянный.

Посмеялся комендант на пару со своим дежурным автоматчиком, да и говорит приказным тоном:

— Раз оружия нет, — не пропущу! Жди оказии.

— Да ты что, друг? — взмолилась я. — Я же спешу к ребятам! — И нахрапом под шлагбаум подлезаю. А комендант ухватился сзади за мои наплечные ремни — и не пускает! На приказ ссылается.

— Да я и машины-то одиночные не пропускаю! — уверяет. — Не приказано! Наши далеко прорвались. А тут фашисты недобитые вооруженные бродят, сволочь власовская шляется. А ты лезешь! Вот соберется группа — и пойдешь. А может быть, и на машину с солдатами пристрою. А пока давай чай погоняем да языки на досуге почешем.

— Нет уж, — отказываюсь, — спасибочки. Почеши лучше о свой шлагбаум...

Тут еще два офицера подошли — тоже из госпиталя и без оружия. Опять комендант не пропускает. К вечеру пожилой железнодорожник с кавалерийским карабином появился. А нас все не пропускают: дескать, что это за оружие на четверых! Вскоре капитан-артиллерист прихромал — наверняка раньше времени из госпиталя «подорвал». У него при себе оказался пистолет. Тут наш комендант смилостивился и, назначив старшим капитана, пропустил. Так и пошли мы впятером. Километров пятнадцать отшагали — и ни одной живой души не встретили.

— Ничего себе драпанули фашисты!.. — говорит наш старшой. — Пушки едва слыхать. Далеко еще топать! А нога-то моя того... И как на грех, ни одной машины попутной...

Стемнело. Дождик зарядил. Не сильный, но довольно нудный. А мы в одних гимнастерках. Капитан предложил:

— Давайте-ка, братья-славяне, заночуем. Вон хутор виднеется. А утро вечера мудренее.

Свернули мы с дороги, на хутор пришли. Дом большой и почти целый, только белые стены, как оспой, осколками исклеваны да стекол нет. А внутри после фашистов гадюшник несусветный! Мебель во всех комнатах переломана, зеркала перебиты, обои со стен свисают лохмотьями. Капитан фонариком подсвечивает и вдруг говорит дрогнувшим голосом:

— Братцы, а ведь это же кровь!..

Поглядели и мы при свете фонарика. Да, действительно, на всех четырех стенах кровь запеклась: и потеками, и брызгами, и пятнами. Жутко как-то нам, бывалым, стало.

— Не иначе, как тут гестапо стояло, — догадался капитан. — Кого-то мучили, сволочи. А ну их к черту! — махнул рукой. — Лучше под дождем мокнуть, чем тут оставаться.

Пробираемся в темноте к выходу, держась друг за друга, и вдруг наш железнодорожник из темноты кричит:

— Товарищи офицеры! Номер люкс обнаружил!

Глядим — и верно: кухонька довольно опрятная, не успели фашисты загадить. Долго ли солдатам бивак разбить! Ровно через четверть часа уютно гудела плита, забулькал чайник. Поужинали мы в складчину, да и улеглись на подметенном полу впокатушку. А утром я поднялась первой — и сразу к окну: прошел ли дождь? Взглянула — и во все горло: «В ружье!» И больше сказать ничего не могу, только судорожно рукой по направлению к окну машу. А за окном фашисты, вооруженные до зубов — не меньше роты! — в каких-то двадцати метрах наш дом с двух сторон обходят!..

Капитан наш взвился как на пружинах, стол опрокинул к окну, дверь на крючок. Приказывает:

— К оружию! По местам!

Какое оружие?! Сам он пистолет выхватил, железнодорожник затвором карабина лязгает. Офицеры тоже не растерялись: один схватил мясорубку с полки, другой — дубовый табурет. А мне досталась пустая трехлитровая бутыль из-под керосина. Двое — к окну. Трое — к дверям. Ждем. Капитан полушепотом: «Живыми не сдаваться!..» Железнодорожник вроде бы богу молится: «Дуняша, деточки родные, прощайте, лихом не поминайте...» А на меня какое-то вдруг безразличие напало. В голове только одно: «Бить непременно офицера! Чтобы сразу пристрелили...»

Слышим: идут!.. Шаги тяжелые — чужие — туп, туп, туп... Под сапогами стекло похрустывает. За дверь дернули. Потом постучали. Ноги в ход пошли, приклады. Дверь ходуном ходит и вот-вот с петель сорвется. Стоим, держа «оружие» наготове, и даже не переглядываемся — замерли. И вот, когда, по идее, дверь должна была вылететь из петель, нервы мои не выдержали: размахнулась бутылью, как гранатой, и — хрясь о дверь вдребезги! И даже глаза закрыла, чтобы собственной смерти не видеть...

Что такое? Ни выстрела, ни звука! Открываю глаза — и вижу: дверь на полу, а на ней, как распластанный лягушонок, молоденький советский солдат лежит и, улыбаясь, осматривает нашу «команду смертников». Потом увидел капитана, вскочил на ноги, оправил поясной ремень и докладывает этак браво:

— Товарищ капитан, пленных фашистов привел с оружием! Сами мне сдались. Налицо ровно пятьдесят пять штук!..

Хорошая встреча

В отделе кадров штаба армии добродушный полковник Вишняков встретил меня как старую знакомую.

— Как настроение? — спросил. — Выздоровела?

— Так точно! — отвечаю по-уставному и добавляю от себя: — Все зажило как на собаке.

— Не везет тебе, дочка, — посочувствовал он мне. — Твоя Сибирская дивизия знаешь где сейчас?

— Второй раз на войне осиротела. После первого ранения в свою часть так и не вернулась. А теперь вот опять...

— Да-а-а, — задумчиво протянул мой собеседник, легонечко барабаня пальцами по крышке стола. — Боевые знамена... полковая семья... окопное братство... Да ты никак плакать собралась? Опомнись, мать-командирша! Да нам ли горевать? Мы с тобой — парни с усами! Да, а главное-то и забыл! Тебе же очередное звание присвоено! Поздравляю, товарищ старший лейтенант! Ты назначена в дивизию полковника Переверткина на должность командира пулеметной роты. Что-то радости на твоем лице не вижу!

— Да чему ж тут радоваться?! — возмутилась я. — В чужую дивизию, да еще и на роту! Командиром взвода опять — еще куда ни шло, а с ротой не справлюсь! Не-е-ет!..

Полковник Вишняков поглядел на меня насмешливо:

— Ишь ты, сирота! Не прибедняйся. Вон Евдокия Бершанская авиационным полком командует, да и то не плачется.

— Сравнили! — вскинулась я. — Да ведь ей не восемнадцать лет! И у нее в полку все женщины.

— Думаешь, ей легче? — усмехнулся начальник кадров и не по возрасту пружинисто поднялся из-за стола. — Все. Точка. Сама понимаешь — приказ есть приказ. Ни пуха...

Свою новую дивизию я догнала уже на белорусской земле, на Оршанском направлении. Фашисты удерживали подступы к Орше, можно сказать, зубами, по десять раз на дню контратаковали наши наступающие части. Дивизия, застряв на промежуточном рубеже, несла значительные потери. Об этом мне сказал комдив — полковник Переверткин. Он был очень озабочен — спешил, наш разговор и десяти минут не занял. Он сказал:

— Я верю Вишнякову. Это мой старый и испытанный друг. Да и твое боевое прошлое кое-чего стоит. Направляю тебя в полк майора Никифорова. Он уже предупрежден. Будешь воевать в батальоне капитана Бессараба. Геройский комбат, да и парень интеллигентный. Поладите. — И протянул мне правую однопалую руку, которую мне пришлось пожать обеими руками.

С командиром полка разговор был и еще того короче. Я его даже и не разглядела как следует в полутемном блиндаже. Только и запомнились крупные, пристальные серые глаза в жестких ресницах.

Положение было скверным. Резко похолодало. Зарядил нудный дождь и лил третьи сутки подряд. В окопах солдаты стояли по колено в воде. Отсыревшие пулеметные ленты намертво удерживали патроны в гнездах. Пулеметы то и дело отказывали, покрываясь жирной ржавчиной. Эти неутешительные сведения и сообщил мне командир полка.

На передний край меня сопровождал молоденький связной из штаба полка. В кромешной темноте мы пробирались почти на ощупь, кое-как ориентируясь по тусклым вспышкам ракет, которые, едва взлетев, с шипением гасли под косыми струями дождя. Мы натыкались на обрывки колючей проволоки, по пояс проваливались в воронки и заброшенные окопы, переполненные холодной водой. Трижды попав под минометный налет, вывалялись в раскисшей глине. На КП батальона ввалились грязные и мокрые с головы до пят.

В просторном блиндаже (сразу видно, трофейном — фашисты нашего леса не жалели) было человек пятнадцать, преимущественно молодежь. Но самым молодым, пожалуй, выглядел комбат. Он, капитан Бессараб, увидев меня, заметно обрадовался: по-мальчишески большой рот раздвинулся в широкую улыбку, карие глаза возбужденно заблестели.

— Живем, братцы! — бодро воскликнул он. — Медицина к нам пожаловала...

Но когда я по-уставному доложила о своем назначении, улыбку с лица комбата как ветром сдуло.

— Только мне этого недоставало!..

— Товарищ капитан, послушайте, вот приказ...

Но комбат Бессараб ничего не желал слушать. В запальчивости кричал, что он не признает такие приказы! Что ему нужен настоящий командир пулеметной роты, а не карикатура, и что если штабники-юмористы этого не понимают, то он найдет и на них управу...

Наконец он выкричался и замолчал, тяжело дыша от возбуждения и вытирая взмокший лоб рукавом гимнастерки. В блиндаже повисла тишина — недобрая, настороженная. Я опять попыталась заговорить, но не тут-то было. Комбат грохнул кулаком по столу:

— Молчать!

Ах ты, зазнайка! Ну сколько ему лет? Двадцать! От силы двадцать два. Ему, видите ли, можно батальоном командовать, а мне в восемнадцать, выходит, и ротой нельзя? Даже не выслушал! Орет, как будто его шилом ткнули. Ничего себе интеллигентный парень! Ну, я тебе сейчас вы-дам!..

Но тут вспомнился мне мудрый совет комиссара Юртаева, который меня не раз учил: «Никогда не спеши выплеснуть гнев или обиду. Сначала остынь. Сосчитай медленно до десяти. А потом и атакуй. А лучше всего иронически. Ничто так не убивает хамство, как ирония».

Мне показалось, что мой голос прозвучал достаточно спокойно и даже иронично, когда я сказала, обращаясь ко всем присутствующим:

— Братцы, а здесь если и есть баба, так это ваш комбат. Слышали, как он причитает и плачется? Доживу до восьмого марта — непременно поздравлю его с Международным женским днем!

И тут после секундной заминки громыхнул общий хохот. Мне показалось, что с потолка песок посыпался, да и сам комбат не сдержал усмешки.

Не успел он и рта раскрыть — зазуммерил полевой телефон. Связист, испуганно округлив галочьи глаза, шепотом позвал его:

— Сам! Пятидесятый...

— Комдив? — точно не веря, переспросил комбат и взял трубку.

Разговор был коротким и отрывочным. «Есть! Так точно! Будет сделано!» — лихо рубил комбат, однако лицо его при этом было недовольным. Передав трубку связисту, хмуро буркнул:

— Чего хочет женщина — того хочет бог, то бишь черт. — И позвал кого-то: — Соловей, где ты там?

— Туточки, товарищ капитан! — звонко отозвался из темного угла мальчишеский голос. С нар проворно поднялась щуплая фигурка.

— Прыгай сюда! — приказал комбат. — Назначаю тебя связным нового командира пулеметной роты, — кивок в мою сторону. — Проводишь старшего лейтенанта на позиции.

— Товарищ капитан, дозвольте... — захныкал было Соловей.

— Не позволяю! — отрезал комбат. — Ступай. — И ко мне: — Все ясно?

Мне пока было ясно одно: можно сказать, без выстрела выиграла сражение. Но тем не менее я бодро ответила: «Так точно!» — и, не удержавшись, гулко бухнула негостеприимной дверью. На улице сразу же обратила внимание на недовольное пыхтенье Соловья. Спросила:

— Что с тобой?

— Вас бы в мою шкуру, — плаксиво отозвался связной. — Ребята задразнят... Скажут, денщик бабий...

— Ничего, переживешь! — насмешливо утешила я и, осердясь, прикрикнула: — Да что ты, в самом-то деле? Раскис, как... — Едва не вырвалось, как у комбата, — «баба». И тут же смягчилась: ведь парнишка, вероятно, и в самом деле огорчен. Дружески похлопала Соловья по худенькому плечу: — Ладно. Как-нибудь на досуге разберемся, кто баба. А сейчас — шире шаг! Делом надо заниматься, товарищ Соловей.

Да, нелегко начиналась моя новая служба.

Командир роты