Дети любят исторические повести и рассказы, как и школьные уроки истории. Это таит в себе некоторую опасность для педагога и писателя: очень легко пойти на поводу у «широкого спроса». Авторы, подбадриваемые успехом, подчас забывают, что история по-настоящему интересна и в высоком смысле полезна лишь тогда, когда «работает» на наше Сегодня и даже помогает заглянуть в завтрашний день, когда она воспитывает, обогащает нравственным и политическим опытом.

Сергей Алексеев пишет исторические повести и рассказы, заботясь о том, чтобы они рождали у юного читателя мысли и чувства, которые нужны ему сейчас, сегодня, и потому произведения эти поистине современны. В самом деле, в сотнях писем ребята сообщают о том, как они равняют свои сегодняшние поступки на неподкупность, одержимость в борьбе за правду, на мужество героев книг Сергея Алексеева, живших десятки лет тому назад.

Занимательность — обязательное требование той самой «специфики детской литературы», которую иные критики напрасно склонны считать «пресловутой».

Пренебрежение к этому подчас жестоко мстит за себя: даже очень интересная и ценная, с точки зрения взрослых людей, книга подчас лежит нетронутым грузом на полках детских библиотек. С. Алексеев всегда учитывает обостренный интерес ребят к сюжету, к яркости и необычайности событий.

Но он в то же время не позволяет себе беззастенчиво «эксплуатировать» этот особый ребячий интерес.

Повести его не только привлекательны по форме, но прежде всего они весомы по содержанию.

Тонко и умно живописует автор образ Петра в повести «Небывалое бывает». Петр на страницах его повести действительно Великий: он «то академик, то герой, то мореплаватель, то плотник».

Но он еще и царь-крепостник и царь-деспот, считающий, что для достижения поставленной цели все средства хороши.

Историческая закономерность всех этих противоречий личности Петра не «объясняется» автором, а раскрывается образно, и потому она доступна для читателей, которым всего-то от роду девять — одиннадцать лет (все исторические повести С. Алексеева доступны детям младшего возраста).

Это для них, для тех, кто ходит пока еще в третий или четвертый класс, нарисовал С. Алексеев в повести «История крепостного мальчика» трагическую и глубоко правдивую картину мученического положения крестьян в крепостнической России XVIII века. И вот поразительно: крепостной мальчик Митя Мышкин стал… получать письма от ребят-читателей. Они не только сочувствуют Мите, но и предлагают руку помощи! Так на отношении к событиям прошлого поверяются мысли и сердца наших сегодняшних мальчишек и девчонок.

За годы литературного труда Сергеем Алексеевым создана целая историческая библиотека. Большинство этих произведений ныне вошло в предлагаемое читателям собрание его сочинений.

О великом народном походе — крестьянской войне под руководством Степана Разина — узнают читатели из повести «Грозный всадник», с маленьким пугачевцем Гришаткой Соколовым познакомятся в повести «Жизнь и смерть Гришатки Соколова», о мужестве русских солдат, о суворовских чудо-богатырях прочитают в «Рассказах о Суворове и русских солдатах», события Отечественной войны 1812 года пройдут перед читателями в повести «Птица-Слава».

Широко известны и другие произведения Сергея Алексеева — повести «Декабристы», «Сын великана», «Братишка», книга рассказов о Владимире Ильиче Ленине «Секретная просьба», книга «Октябрь шагает по стране», книга рассказов о гражданской войне «Красные и белые».

Несколько лет писатель работал над рассказами о Великой Отечественной войне. Они составили, на мой взгляд, отлично написанные книги для детей о великом народном подвиге «Идет война народная» и «Богатырские фамилии».

В отчетном докладе на IV съезде писателей России Сергей Алексеев был назван писателем-новатором. Думается, это вполне заслуженное определение. В лице Сергея Алексеева советская детская литература получила очень самобытного писателя.

Мастер исторической прозы Алексей Югов как-то воскликнул со страниц «Литературной газеты»: «Смелый автор, смелое издательство! — подумалось мне, когда я раскрыл книжку Сергея Алексеева «Небывалое бывает» — Петр!.. Исполинская личность русской истории. И вдруг — для ребят, да еще «младшего школьного»! Посмотрим, посмотрим!.. — И — зачитался…»

Я тоже зачитался историческими повестями Сергея Алексеева. Зачитался как мальчишка. И спасибо за это автору.

А вот что писал в своей рецензии на первую книжку Сергея Алексеева Лев Кассиль: «Предельный лаконизм, живая легкость языка, точность находок, позволяющая по-своему, заново раскрыть перед ребятами очень важные моменты… ярчайших эпох в истории нашей Родины, — все это делает рассказы С. Алексеева чрезвычайно ценными как с воспитательной, так и чисто литературной точки зрения. А умение передать своеобразие характеров и великолепный, точный и образный язык придают произведениям Алексеева подлинную прелесть». И далее: «Они хрестоматийно просты и войдут в круг любимого чтения школьников».

Так оно и произошло.

«Азбукой патриотизма» назвал книги Сергея Алексеева известный критик Игорь Мотяшов.

Произведения Сергея Алексеева издавались на 24 языках народов СССР, а также на 17 иностранных языках. За создание рассказов из русской истории Сергею Алексееву были присуждены Государственная премия РСФСР имени Н. К. Крупской и премия Ленинского комсомола.

В 1978 году решением международного жюри имя писателя включено в Почетный список Г.-Х. Андерсена с вручением ему почетного диплома имени великого датского сказочника.

Хочется от души поздравить Сергея Алексеева с этими высокими оценками его литературного труда.

Сергей Михалков.

Герой Социалистического Труда,

лауреат Ленинской премии

— Разин, Разин идет!

— Степан Тимофеевич!

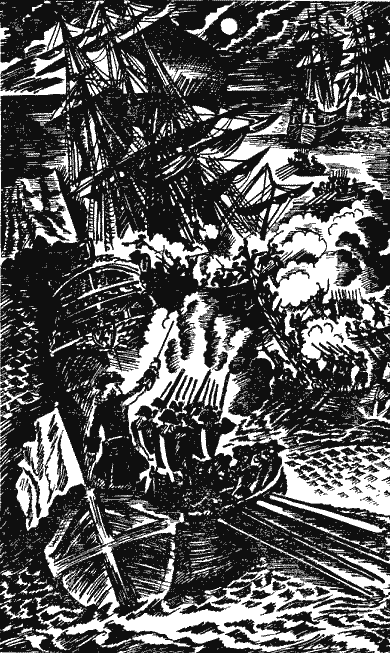

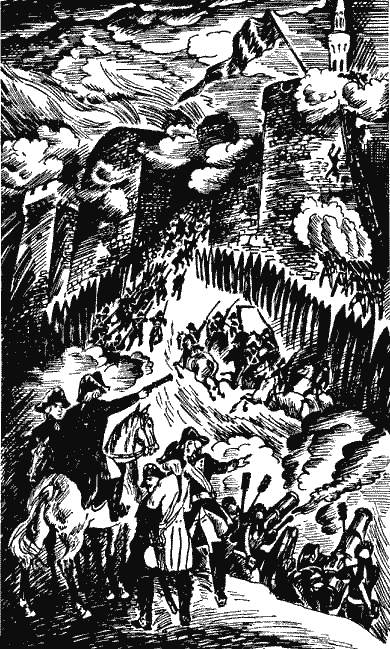

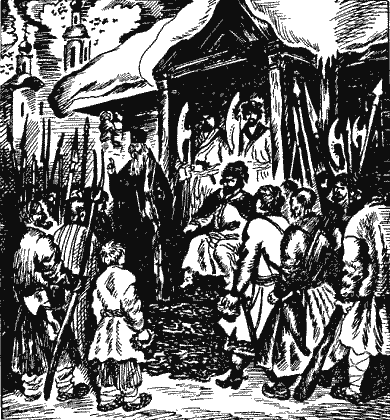

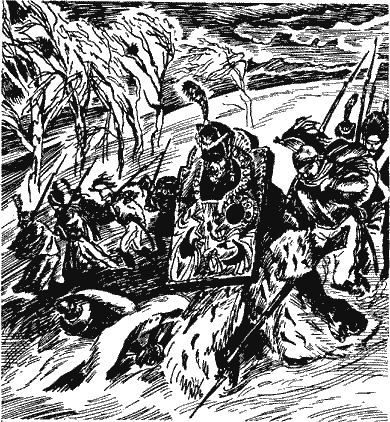

1670 год. Неспокойно в государстве Российском. В огромной тревоге бояре и царские слуги. Восстал, встрепенулся подневольный, угнетаемый люд. Крестьяне, казаки, башкиры, татары, мордва. Сотни их, великие тысячи.

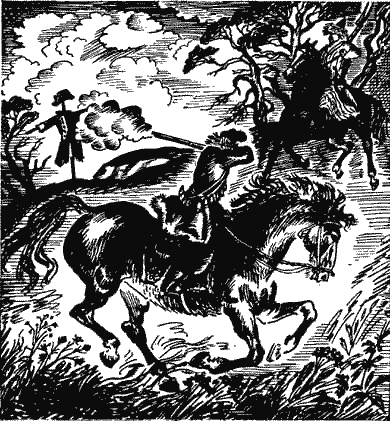

Ведет крестьянское войско лихой атаман, донской казак Степан Тимофеевич Разин.

— Слава Разину, слава!

О Степане Тимофеевиче Разине — народном полководце и вожде — и написаны эти рассказы.

Читатель узнает о великом народном походе, о тех реформах, которые проводили разинцы в освобожденных городах и селениях, об организации войск восставших, об их планах будущего преобразования России.

Отряд верховых ехал крестьянским полем. Поднялись они на пригорок. Смотрят всадники — что за диво! Мужик пашет землю. Только не конь у него в сохе. Впряглись вместо лошади трое: крестьянская жена, мать-старуха да сын-малолеток.

Потянут люди соху, потянут, остановятся и снова за труд.

Подъехали конные к пахарю.

Главный из них глянул суровым взглядом:

— Ты что же, твоя душа, людишек заместо скотины!

Смотрит крестьянин — перед ним человек огромного роста. Шапка с красным верхом на голове. Зеленые сапоги на ногах из сафьяна. Нарядный кафтан. Под кафтаном цветная рубаха. Нагайка в руках крученая.

«Видать, боярин, а может, и сам воевода», — соображает мужик. Повалился он знатному барину в ноги, растянулся на борозде.

— Сироты, сироты мы. Нету коня. Увели за долги кормильца.

Лицо всадника перекосилось. Слез он на землю. Повернулся к крестьянину.

Мужик попятился, вскочил — и бежать с испуга.

— Да стой ты, леший, стой ты! Куда?! — раздался насмешливый голос.

Мужик несмело вернулся назад.

— На, забирай коня, — протянул человек мужику поводья.

Опешил крестьянин. Застыла жена и старуха мать. Раскрылся рот у малого сына. Смотрят. Не верят такому чуду.

Конь статный, высокий. Масти сизой, весь в яблоках. Княжеский конь.

«Шутит барин», — решает мужик. Стоит. Не шелохнется.

— Бери же. Смотри, передумаю! — пригрозил человек. И пошел себе полем.

Верховые ринулись вслед. Лишь один молодой на минуту замешкался: обронил он случайно кисет с табаком.

— Всевышний, всевышний послал! — зашептал обалдело крестьянин.

Повернулся мужик к коню. И вдруг испугался: да не колдовство ли все это? Потянулся он к лошади. Конь и дернул его копытом. Схватился мужик за побитое место.

— Настоящий! — взвыл от великого счастья. — Кто вы, откуда?! — бросился мужик к молодому парню.

— Люди залетные. Соколы вольные. Ветры весенние, — загадочно подмигнул молодец.

— Да за кого мне молиться? Кто же тот, в шапке, такой?!

— Разин. Степан Тимофеевич Разин! — уже с ходу прокричал верховой.

Степан Тимофеевич Разин родился на Дону в станице Зимовейской. Отец Степана, Тимофей Разя, воспитывал сына в казацких строгостях: будь честен, будь прям, друга не брось в беде, шапку не гни перед сильным. Вырос Разин статным, красивым, широкоплечим, широкогрудым. С малолетства сидел на коне как влитой. Кудри у Степана густы, как степные травы. Глаза черные. Словно черным огнем горят.

— Казак, казак, — говорил старый Разя, поглядывая на сына. — Кровью — казак, видом — казак. Береги, сынок, честь казацкую смолоду…

В 1667 году, собрав до тысячи таких же молодцев, как и он сам, Степан Тимофеевич Разин перешел с Дона на Волгу, потом на Яик и отсюда Каспийским морем двинул в заморские страны. Часто тогда казаки уходили на поиск далеких, свободных земель. Там, за морями, искали счастье. Ходили походами в Турцию, в Персию. Персию называли «страна Ишпагань». В гости к персидским ханам и повел своих казаков Разин.

Распустили паруса казацкие струги. С волны на волну, с волны на волну плывут они выводком лебединым. Все дальше и дальше уходит родная земля. За каспийской волной скрывается.

Казаки — удалой народ. Не занимать им у смелых храбрости. Однако морской поход не прогулка в леса за ягодой.

— Что же ждет нас в далеком краю?

— Как нас встретит страна Ишпагань?

— Суждено ли домой вернуться?

«Ишпагань, Ишпагань, — сам с собой рассуждает Разин. Стоит он на атаманском переднем струге. Смотрит на воду, на небо, в синюю даль. — «Ишпагань» — слово какое мудреное».

Прошли казаки по Каспийскому морю. Побывали в Дербенте, в Ширване, в Баку. Есть в Персии город Решт, есть Фарабад, есть Астрабад. И здесь лихих донцов повидали. Сотни верст прошли казаки. Вступали с персами в жаркие схватки. Чуть не погибли, зимуя в чужом краю. С эскадрой персидской бились. Проявили и ум и геройство. Однако свободной земли не нашли. Правда, вернулись назад с добычей.

Качает Каспий стрелецкие струги. Гонит к дому попутный ветер.

«Ишпагань, Ишпагань, — сам с собой рассуждает Разин, — нет свободной земли на свете. Да и стоит ли счастье искать за тысячу верст от дома. Эх, скрутить бы боярство в своем краю! Людям бы хлеб и волю».

Дерзкие думы у Разина.

«Ишпагань, Ишпагань, — нет свободной земли на свете».

Вот и берег родной вдали. Чайки криком людей встречают.

Вернулись казаки из похода. Стали на отдых в Астрахани. Уходили в персидские земли — жалко было на них смотреть. Обносились совсем казаки. Рубахи и те не у каждого были. На одежонках дырка к дырке тогда лепилась.

Ну, а теперь глянешь на казаков — зарябит в глазах. Кто в кафтане суконном, кто в бархатном. Кто в лисьей шубе, кто в соболиной. Халаты почти у каждого — алые, желтые, вишневые, в малиновый цвет.

Август. Солнце палит пожаром. Пот ручьями льется. Однако терпят лихие донцы. Ходят в кафтанах, халатах и шубах. Нарядом своим красуются.

При разделе персидской добычи Кривому Симошке досталась чалма. Чалма дорогая, шелковая. Золотом, жемчугом шитая. И размером как раз на Симошку. Напялил на чуб свой казак чалму. Глянешь теперь на Симошку, словно это идет не казак, а шествует важный турок.

Нравится Симошка себе в чалме. Народ на Симошку поразинувши рты глазеет. Следом мальчишки толпой бегут. Идет Симошка, глазом кривым на людей косит, по-глупому как-то, по-заячьи улыбается.

Встретил дружка Гаврилу Большого — похвастал своей чалмой.

Встретил Любимку Непейвода — этому тоже чалмой похвастал.

— Золотом, жемчугом шитая, — объясняет любому Симошка. — Такая чалма стоит двести казацких шапок. Ее до меня сам турецкий паша носил.

Гулял, расхаживал казак по улицам Астрахани и вдруг нос к носу столкнулся с Разиным. Остановился Разин, посмотрел на необычный вид казака, на чалму, на кривой глаз, на глупую улыбку Симошки, ткнул пальцем, проговорил:

— Турок?

Опешил Симошка.

— Батюшка атаман, я же казак. Я же Симошка Кривой, — поспешно добавил.

— Что кривой — это вижу, — ответил Разин. — Кривой есть, казака же не вижу.

— Я же с Дону, батюшка Степан Тимофеевич. Мы же разом с тобой в Ишпагань ходили. Я же казак, казак, — уверяет Симошка.

— Не вижу, не вижу, — повторил Разин. Голос стал у него суровым.

Сообразил Симошка, в чем дело, не таким уж был глупым, скинул поспешно чалму.

Посмотрел Степан Тимофеевич на казака и снова сказал:

— Нет казака. Не вижу.

Екнуло тут у Кривого Симошки сердце. Показалось ему, что Разин потянулся к острой казацкой сабле.

«Ну как возьмет зарубит!»

— Один минут! — закричал Симошка.

Рванулся он в сторону, к торговым рядам. Прошла минута — и впрямь вернулся. Нет у Симошки в руках чалмы. Смушковая шапка на голове.

Посмотрел Разин на шапку, усмехнулся:

— Ну, теперь вижу, что ты казак.

Расплылся в улыбке Симошка.

Сокрушался потом казак:

— Суров атаман, суров. И как я ему на глаза попался? Вдругорядь я бы за ту чалму выменял двести казацких шапок.

История с чалмой и другим послужила наукой. Скинули разинцы лисьи, собольи шубы. Вновь надели зипуны и казацкие свитки.

Передохнув после морского похода в Астрахани, Разин вместе с казаками вернулся к себе на Дон.

Радостно встретили разинцев на Дону. Многие и веру уже потеряли, что вернутся домой казаки. Разные слухи о них ходили. То шептались люди о том, что потонули донцы в неспокойном Каспийском море. То новые вести пришли на смену: положили где-то в каких-то боях казаки свои буйные головы.

И вдруг — целы, невредимы вернулись они домой.

— Эх, удалой народ!

— Ну как там, в краю чужом?

— Хороша ли страна Ишпагань?

— А верно, что нет там ни солнца, ни месяца?

Смотрят станичники на добычу заморскую. Лезут, как мухи, к Разину:

— Может, снова пойдешь походом? Мы бы тоже с тобой заодно. И нам бы сгодились халаты твои и шубы, не помешало бы золото и серебро.

Но дума другая у Разина:

«Да разве счастье в персидских халатах! Если даже каждый десятый мошну набьет, богаче не станут люди».

Немало исходил по белому свету Степан Тимофеевич. Даже старый Разя как-то сказал:

— Шатун!

Ходил и на юг к крымчакам и ногайцам, в военном походе к польской границе шагал на запад. Дважды бывал в Москве. Добирался и дальше — на самый Север, к студеному Белому морю.

Насмотрелся Степан, навиделся. Прижали всюду бояре Русь. Несладко везде человеку.

— Нет, не в халатах радость. Счастье, станичники, надо искать в другом. Птица имеет волю, — рассуждал Степан Тимофеевич. — Рыба имеет волю. Букашка степная, зверь ли лесной — и эти сами себе господа. Чем же люди на свете хуже? Э-эх, оседлало боярство Русь! Нет бы стать на дыбы коню да тех, кто залез на шею, махом единым скинуть.

Дивились казаки необычным речам. Конечно, кто подороднее был, побогаче, не очень торопился кричать: «Согласен!»

Зато большинство:

— Правда твоя, правда, Степан! Пора бы людишкам вздыбиться.

Вскоре после возвращения на Дон Разин побывал в Черкасске, в столице донского войска. Здесь и произошел у него крутой разговор с войсковым атаманом Корнилой Ходневым.

— Что-то ты, Стенька, мутишь народ! — строго сказал атаман.

— Я ли мучу, Корнила? Может, бояре тому виной? Вот бы кого к ответу.

— Не балуй, казак, не балуй!

Корнила — старший здесь на Дону. Перед царем он за все в ответе.

— Ты, Стенька, язык припрячь. Добром говорю, по-свойски.

— Эх, Корнила, Корнила Яковлевич! — Разин с усмешкой глянул на атамана. — Высоко ты, видать, взлетел. Прибился к боярской стае. Да как бы с небес не рухнуть.

Насупился Ходнев. Уж больно дерзкие речи ведет казак. Да за такие слова… Однако осторожен войсковой атаман. Знает: на Дону Разин в большом почете. Сила стоит за Разиным. Решил Корнила пока не ссориться.

— Ну-ну, так ты за какую Русь?

— Нет ни бедных тебе, ни богатых. Равен один одному. Вот за какую Русь, — ответил Корниле Разин.

1670 год. Как и три года тому назад, Разин снова пришел на Волгу. Но не за поживой собрался теперь атаман. Не в землях далеких разыскивать счастье. За счастье на русской родной земле решил Степан Тимофеевич биться. Объявил он войну боярству.

Первый город на пути у восставших — Царицын. Чуть выше города на крутом берегу устроили разинцы лагерь.

Нам бы, не мешкав, Царицын брать, — пошли среди казаков разговоры.

Сюда же к Разину явились и царицынские горожане:

— Приходи, батюшка, властвуй. Ждут людишки тебя в Царицыне. Дело-то наше общее. Откроем тебе ворота.

— Бери, атаман, Царицын, — наседают советчики.

Однако Разин не торопился. Знал он, что сверху по Волге движется на стругах к Царицыну большое стрелецкое войско. У стрельцов пушки, мушкеты, пищали. Ратному делу стрельцы обучены. Ведет их знатный командир голова Лопатин. «Как же с меньшими силами побить нам такую рать? — думает Разин. — В городе тут не схоронишься. Разве что дольше продержишься. А нам бы под корень. В полный казацкий взмах».

Все ближе и ближе подплывает Лопатин к Царицыну.

— Бери, атаман, твердыню! — кричат казаки.

Не торопится, мешкает Разин.

Каждый день посылает Лопатин вперед лазутчиков. Доносят они начальнику, как ведут себя казаки:

— Стоят на кручах. Город не трогают.

— Дурни, — посмеивается голова Лопатин. — Нет среди них доброго командира!

— Батюшка, батька, отец, Царицын бери, Царицын! — вновь умоляют казаки атамана.

Молчит, словно не слышит призывов Разин. И вдруг Разин куда-то исчез.

Тем делом лопатинский караван поравнялся с казацкими кручами. Открылась оттуда стрельба.

«Стреляйте, стреляйте! — язвит Лопатин. — То-то важно, кто победное стрельнет».

Держится он подальше от опасного берега. Вот и Царицын вдали. Вот уже рядом. Вот и пушка салют-привет ударила с крепости.

Доволен Лопатин. Потирает начальник руки.

И вдруг… Что такое?! С царицынских стен посыпались ядра. Одно, второе… десятое… Летят они в царские струги. Наклоняются, тонут струги, как бумажные корабли.

На высокой городской стене кто-то заметил широкоплечего казака в атаманском кафтане.

— Разин, Разин в Царицыне!

— Разбойники в городе!

— Стой, повертай назад!

Но в это время, как по команде, и с левого и с правого берега Волги устремились к каравану челны с казаками. Словно пчелы на мед, полезли разинцы на стрелецкие струги.

— Бей их! Круши!

— Голову руби голове!

Сдались стрелецкие струги.

— Хитер, хитер атаман! — восхищались после победы восставшие. — Ты смотри — обманул голову! До последней минуты не брал Царицына!

— У головы — голова, у Разина — две, — шутили разинцы.

— Хитер атаман, хитер! — еще долго говорили разинцы, после того как побили они Лопатина.

— Хитер, — соглашались и те, кто был вместе с Разиным три года назад в Персидском походе.

И начали вспоминать, как Разин взял Яицкий городок.

А брал он его потому, что нужно было перед морским походом казакам где-то перезимовать. Воеводы же добром пустить казаков не хотели.

Вот как это было.

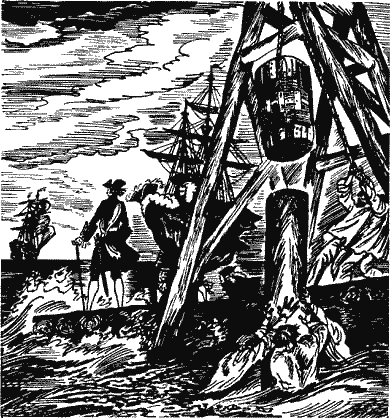

Река Яик. Каспийское море. Яицкий каменный городок. Высокие яицкие башни, стены метровы, ворота дубовы. Не городок, а твердынь.

«Тут отдыхать моим казакам, — раздумывал Разин. — Да только пойди возьми городок! Полвойска у стен уложишь».

И вот однажды Разину доложили — в степи схвачены люди. Человек тридцать. Идут в Яицкую крепость. Богомольцы. Монахи.

Хотел Разин сказать: «Людишки святые, мирные. Отпустите, пусть-ка идут». Да вдруг спохватился:

— Эн постойте. Ведите сюда.

Явились монахи.

— Раздевайся! — Позвал он казаков: — Одевайся!

Поменялись они нарядами.

Неспокойно в Яицкой крепости. Знают стрельцы, знает начальник, что где-то Разин рядом в степи. Того и гляди, под стены пожалует.

Усилил начальник охрану крепости. Строго наказал никого не выпускать и не впускать без доклада. К ночи ворота на все засовы.

Солнце клонилось к закату. Стоят дозорные в караулах. Смотрят внимательно в степь. Вдруг видят — движется к городу группа людей. Присмотрелись — монахи.

Подошли богомольцы к воротам:

— Откройте.

Смутились охранники:

— Куда вы?

— В соборы яицкие. К иконам святым на поклон.

— Ночуйте в степи. Не велено, странники.

— Ах вы безбожники! — зароптали монахи. — Ужо попомнит господь…

Караульные посовещались. Пошли доложить начальнику.

— Сколько их?

— Душ тридцать.

— Впустите. Да смотрите, чтобы лишку не оказалось.

Тем делом стало совсем темно. Вернулись посыльные. Открыли засовы. Бородатый стрелец, впуская по одному, стал пересчитывать богомольцев.

— Один, второй… двадцатый… тридцатый. Стойте!

— Ты что, борода, считать не умеешь? — послышался чей-то голос — Еще и двадцати не прошло.

«Что такое? — растерялся стрелец. — Вот уже сорок. Вот уже пятьдесят. Вот уже и мужики поперли. Вот и лошадиная морда сунулась. Один верховой, за ним — второй, за вторым — третий»

— Стойте! Стойте! — кричит охранник.

Да где тут! Подбежал к нему здоровенный детина. Зажал рот приготовленным кляпом.

Пока поняли в крепости, в чем дело, пока подняли крик, было уже поздно.

Так и достался Яицкий городок Разину без всякого боя. Правда, на улицах постреляли. Да это уже не в счет.

Был городок боярский. Стал разинский городок.

Разин сидел на берегу Волги. Ночь. Оперся Разин на саблю, задумался:

«Куда повернуть походом? То ли на юг — вниз по матушке-Волге, к Астрахани, к Каспийскому морю. То ли идти на север — на Саратов, Самару, Казань, а там — и на Москву.

Москва, Москва! Город всем городам. Вот бы куда податься! Прийти, разогнать бояр. Да рано. Силы пока не те. Пушек, пороху маловато, пищалей, мушкетов. Мужики к войне не привычны. Одежонка у многих — рвань. Стало, идти на юг, — рассуждает Степан Тимофеевич. — Откормиться. Одеться. Войско отладить. А там… — У Разина дух захватило. — А там — всю боярскую Русь по хребту да за горло!»

Сидит атаман у берега Волги, думает думы свои. Вдруг раздался крик от реки. Вначале тихий — Разин решил, что ослышался. Потом все громче и громче:

— Спаси-и-те!

Темень кругом. Чернота. Ничего не видно. Но ясно, что кто-то тонет, кто-то бьется на быстрине.

Рванулся Разин к реке. Как был в одежонке, так и бухнулся в воду.

Плывет атаман на голос. Взмах, еще взмах.

— Кто там — держись!

Никто не ответил.

«Опоздал, опоздал, — сокрушается Разин. — Погиб ни за что человек». Проплыл еще с десяток саженей. Решил возвращаться назад. Да только в это самое время метнулась перед ним косматая борода и дернулись чьи-то руки.

— Спаси-и-те! — прохрипел бородач. И сразу опять под воду.

«Эн, теперь не уйдешь!» — повеселел атаман. Нырнул он и выволок человека. Вынес на берег. Положил на песок. На грудь принажал коленкой. Хлынула вода изо рта спасенного.

— Напился, — усмехнулся Степан Тимофеевич.

Вскоре спасенный открыл глаза, глянул на атамана:

— Спасибо тебе, казак.

Смотрит Разин на незнакомца. Хилый, иссохшийся мужичонка. В лаптях, в рваных портках, в холщовой, разлезшейся по бокам рубахе.

— Кто ты?

— Беглый я. К Разину пробираюсь.

Мужик застонал и забылся.

В это время на берегу послышались голоса:

— Ба-а-тюшка! Атаман! Степа-ан Тимофеевич!

Видать, приближенные ходили, искали Разина. Разин ступил в темноту.

Поравнялись казаки с мужиком. Наклонились, прислушались.

— Дышит!

Потащили двое спасенного в лагерь, а другие пошли дальше берегом Волги.

— Ба-а-тюшка! Атаман!

Утром сотники доложили Разину, что ночью кто-то из казаков спас беглого человека. Только кто — неизвестно. Не признаются в казачьих сотнях.

— Видать, не всех опросили? — усмехнулся Степан Тимофеевич.

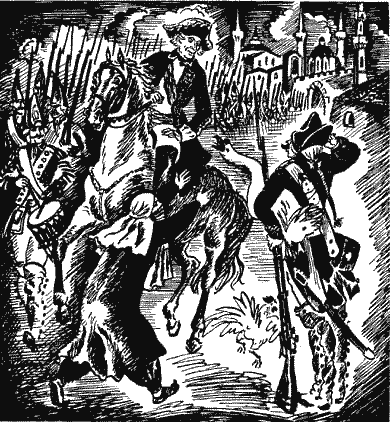

Пробыв несколько дней в Царицыне, Разин дал команду идти на Астрахань.

Идет вниз по Волге Разин.

— Разин идет, Разин!

— Степан Тимофеевич Разин!

Неспокойно в государстве Российском. В страшной тревоге бояре и царские слуги. Восстал, встрепенулся подневольный, угнетаемый люд.

— Слава Разину, слава!

Боярин Труба-Нащокин истязал своего крепостного. Скрутили несчастному руки и ноги, привязали вожжами к лавке. Стоит рядом боярин с кнутом в руке, бьет по оголенной спине крестьянина.

— Так тебе, так тебе, племя сермяжное! Получай, холоп! Научу тебя шапку снимать перед барином!

Ударит Труба-Нащокин кнутом, поведет ремень на себя, чтобы кожу вспороть до крови. Отдышится, брызнет соленой водой на рану. И снова за кнут.

— Батюшка Ливонтий Минаич, — молит мужик, — пожалей! Не губи. Не было злого умысла. Не видел тебя при встрече.

Не слушает боярин мольбы и стоны, продолжает страшное дело. Теряет крестьянин последние силы. Собрался он с духом и молвил:

— Ужо тебе, барин! Вот Разин придет…

И вдруг: «Разин, Разин идет!» — разнеслось по боярскому дому.

Перекосилось у Трубы-Нащокина лицо от испуга. Бросил он кнут. Оставил крестьянина. Подхватил полы кафтана, в дверь — и бежать.

Ворвались разинские казаки в боярскую вотчину, перебили боярских слуг. Однако сам хозяин куда-то скрылся.

Собрал Разин крестьян на открытом месте. Объявляет им волю. Затем предложил избрать старшину над крестьянами.

— Косого Гурьяна! Гурку, Гурку! — закричали собравшиеся. — Он самый умный. Он справедливее всех.

— Гурку так Гурку, — произнес Разин. — Где он? Выходи-ка сюда.

— Дома он, дома. Он боярином люто побит.

Оставил Разин круг, пошел к дому Косого Гурьяна. Вошел. Лежит на лавке побитый страдалец. Лежит не шевелится. Спина приоткрыта. Не спина — кровавое месиво.

— Гурьян, — позвал атаман крестьянина.

Шевельнулся тот. Чуть приоткрыл глаза.

— Дождались. Пришел, — прошептал несчастный. Появилась на лице у него улыбка. Появилась и тут же исчезла. Умер Гурьян.

Вернулся Разин к казацко-крестьянскому кругу.

— Где боярин? — взревел.

— Не нашли, отец атаман.

— Где боярин? — словно не слыша ответа, повторил Степан Тимофеевич.

Казаки бросились снова на поиск. Вскоре боярин нашелся. Забился он в печку, в парильне, в баньке. Там и сидел.

Притащили Трубу-Нащокина к Разину.

— Вздернуть, вздернуть его! — понеслись голоса.

— Тащи на березу, — скомандовал Разин.

— Пожалей! Не губи! — взмолился Труба-Нащокин. — Пожалей, — заплакал он тонко, пронзительно, по-бабьи.

Разин зло усмехнулся.

— Кончай, атаман, кончай! Не тяни, — зашумели крестьяне.

И вдруг подошла девочка. Маленькая-маленькая. Посмотрела она на Разина:

— Пожалей его, дяденька.

Притихли крестьяне. Смотрят на девочку: откуда такая?

— Может, безбожное дело затеяли? — вдруг вымолвил кто-то.

— К добру ли, если несмышленыш-дите осуждает?

Все выжидающе уставились на атамана.

Глянул Разин на девочку, посмотрел на мужиков, потом вдаль, на высокое небо.

— Вырастет — поймет, не осудит. Вешай! — прикрикнул на казаков.

Идет Разин вниз по Волге из Царицына в Астрахань. А в это время из Астрахани вверх по Волге подымается навстречу Разину князь Семен Львов.

Движется Львов со стрельцами, солдатами.

— Ужо берегись, злодей!

На полпути между Царицыном и Астраханью находился небольшой городок Черный Яр. Разин первым пришел к Черному Яру. Взял городок и подумал: «Место для боя как раз хорошее».

Место действительно было удачным. У самого города — волжский изгиб. За изгибом лодкам казацким укрыться можно. Берега Волги густо поросли камышом. Вот и второе прибежище. Решил Степан Тимофеевич у Черного Яра дождаться Львова. Выслал вперед дозорных. А узнав от дозорных, что стрелецкие струги приближаются к городу, приказал немедля собрать к нему черноярских баб.

— Баб?! — поразились сотники.

— Их самых, — ответил Разин.

«К чему бы это? — гадали разинцы. — Интересно, что отец атаман задумал?»

Собрались бабы, и молодые и старые. Не ожидали подобной чести. Любопытство берет. Притихли. Ждут атаманского слова.

— Здравствуйте, цветики-ягодки! — обратился к ним Разин.

— Здоровья тебе, атаман! — поклонились черноярские женщины.

— Как детишки, как внуки, не бьют ли вас мужики с похмелья? — задает вопросы Степан Тимофеевич. И вдруг: — Почему бельишко на Волгу стирать не ходите?

— Так ведь боязно, отец атаман. Стрелецкое войско подходит к городу. Оно ведь, не ровен час…

— Да что вам войско — вы сами войско, — усмехнулся Степан Тимофеевич. — А ну, собирайтесь, бельишко в руки, ступайте к Волге. Позже пройдусь, проверю.

— Ну и ну, — поражались женщины, — вождь-то казацкий, никак, с причудами.

Отпустив черноярских баб, Разин приказал вызвать рыбаков. Собрались к нему рыбаки.

— Здравствуйте, народ рыбацкий!

— Здоровья тебе, атаман!

— Ну, как тут у вас улов?

— Да ловится рыбка, отец атаман. И большая приходит, и малая.

— Что ж вы сидите дома?

— Так ведь боязно, отец атаман. Стрелецкое войско подходит снизу. Оно ведь, не ровен час…

— А я-то думал — рыбацкий народ из смелых! — подзадорил Степан Тимофеевич. — Ошибся, выходит.

— Не ошибся. Нет, не ошибся! — шумят рыбаки.

— Что же, раз так, то ступайте с богом.

Ушли рыбаки от Разина. Шепчутся между собой:

— Вождь-то казацкий, никак, с причудами. Ушицы небось атаман захотел.

Князь Львов, как и Разин, тоже выслал вперед разведчиков. Ходили лазутчики к Черному Яру, вернулись, рассказали, что у города все спокойно. Бабы белье стирают. Рыбаки свои сети тянут.

— Не видно разбойников, князь Семен.

Подошли стрелецкие струги к Черному Яру. И вправду: бабы белье стирают, рыбаки свои сети тянут. Стоят не шелохнутся по берегам камыши.

Зевнул князь Львов, посмотрел на палящее солнце, дал команду причаливать к берегу.

И вдруг — что такое? Не верит стрелецкий начальник своим глазам. Из-за поворота реки, на всем ходу, под парусами, на веслах, с диким свистом и громким криком, навстречу стрелецким стругам вылетают челны с казаками. И в ту же минуту зашевелились кругом камыши, закачались они, расступились, и на широкую волжскую гладь, уже сзади стрелецкого войска, метнулись десятки казацких лодок.

— Сарынь на кичку! — взорвало воздух.

— Са-ары-ынь на ки-ичку-у-у!

Через час все было закончено. Князь Львов с петлей на шее был притащен на разинский струг. Казаки тут же хотели повесить Львова. Однако Разин его пощадил.

— Да он и стрельнуть, поди, ни в кого не успел! — усмехался Степан Тимофеевич. — Пусть поживет, раз он мирный такой по натуре.

Астрахань. Разбушевалась в ту ночь непогода. Тучи со всех сторон обложили небо. Где-то вдали полыхали зарницы. Долгим раскатом катился гром.

Астраханский воевода Иван Прозоровский стоял у Вознесенских ворот на стене, при каждом раскате бледнел, крестился. Не любил Прозоровский грозу, с детства боялся грома. Три дня как Разин стоит у города. Три дня и три ночи воевода, стрельцы и солдаты атаки на город ждут.

Астрахань — сильная крепость. Тут и ров. Тут и вал. Стены не то что царицынские, там — деревянные, здесь они каменные. Там высота их в десяток локтей, здесь без малого в двадцать метров. Там ширина их от силы в сажень, тут хоть скачи ты по ним на тройках. Не каждое войско крепость такую возьмет. Да и стрельцов и солдат в ней двенадцать тысяч.

Надежны стены, солдат достаточно, и все же Прозоровский живет в тревоге. Нет на душе у него покоя. Уж больно шепчутся люди в городе. Эх, ненадежный пошел народ! Как бы не быть измене!

Вот и сегодня стоит воевода у Вознесенских ворот на стене, в темноту непроглядную смотрит.

«И чего он, разбойник, ждет? — теряется в догадках Иван Прозоровский. — Снова хитрость, видать, задумал. Может, роют под стены сейчас подкоп? Или подмога спешит к злодею? То ли будут крепость измором брать. Или просто на жилах моих играют».

Все эти дни и казаки не могут понять атамана. Приставали они не раз:

— Отец атаман, что же стоим без дела? Нам бы грудью пойти на стены.

— Можно и грудью, а лучше умом, — отвечал недовольным Разин.

И вот только сегодня, на четвертую ночь, не днем, а именно в ночь, в грозовую, в ненастную, подал Разин команду к штурму.

Подивились опять казаки:

— Оно же темно, как у зайца в ухе! Да тут ненароком в такой темноте заместо астраханских стрельцов саблей брата родного хватишь.

— А вы саблей — того, потише. Не каждому ставьте знак, — загадочно бросил Разин.

Стоит Прозоровский у Вознесенских ворот на стене. Чтобы укрыться от непогоды, воротник кафтана поднял. Стряхнул с бороды дождевую капель. Принялся думать опять о Разине.

«Спит небось, вурдалак, в шатре. Или хмельное, разбойник, хлещет. А ты тут, как мерин, мокни».

Вновь полыхнула молния. Осветила она округу. Вздрогнул воевода, хотел закреститься, но глянул в степь и ахнул — разинцы шли на штурм.

— К бою, к бою! — взревел Прозоровский. — Ну и разбойник — дня ему мало!

Ждал темной ночи Степан Тимофеевич вовсе не зря. Был уверен, что во время штурма астраханцы ему помогут. Помогать же лучше, когда темно. Не сразу стрельцы заметят.

— Вы тише саблями, тише, — еще раз говорил казакам атаман. — Не каждый враг, кто сидит на стене. Там и друзей найдете.

Так и случилось. Как только начали разинцы штурм, так сразу и тут, и там, и в месте одном, и в другом, и в пятом, и среди горожан, и даже среди стрельцов появились сотни у них помощников. Кто лестницу разинцам сбросит, кто стрельнет поверх голов, кто просто руку подаст штурмующим.

А какой-то молодец кричал на стене до хрипа:

— Бей супостата! Злодея бей!

А сам в это время опускал со стены веревку и очередного «злодея» тянул на стену.

Правда, кое-где и стояли насмерть стрельцы. Бились, живота не жалея. Но не эти брали в ту ночь числом. И не за ними была победа. Ворвались разинцы в Астрахань. Покорилась Астрахань.

Астраханские мальчишки Лукашка Нагой и Мокапка Раков крутились на площади возле Приказной палаты. Видят: казаки на площадь поленья и хворост сносят, разжигают большой костер.

К одному из казаков и полезли мальчишки с вопросом:

— Дяденька, для чего же такое огниво?

Казак озорной. Шрам на щеке. Шапка чудом на ухе держится. Подумал казак, посмотрел на ребят, подмигнул им задиристо, весело:

— Дьявола будем, ребята, казнить. Сожжем и пепел по ветру пустим!

Усмехнулся Лукашка Нагой. Понимает, что разинец шутит. А Мокапка принял слова всерьез. Побежал он по улицам и каждому встречному:

— Казаки дьявола будут казнить!

— Казаки дьявола будут казнить!

— Сожгут и пепел по ветру пустят!

Кричал Мокапка с такой силой, что голос себе сорвал. Впрочем, и без Мокапки много народу к костру собралось. Лица у всех оживленные, что-то, видимо, знают люди. Вернулся мальчишка на площадь, просунулся в первый ряд.

Вскоре из Приказной палаты четверо казаков вынесли огромный сундук.

«Ага, — соображает Мокапка, — вон он, дьявол, куда запрятан!»

— Там дьявол сидит, — зашептал Мокапка своим соседям. — Казнить его будут сейчас казаки. Сожгут и пепел по ветру пустят.

Усмехнулся какой-то парень:

— Верно, Мокапка, верно. Дьявол сидит в сундуке. Даже то, что страшнее дьявола.

Поднял Мокапка глаза на парня. Хотел спросить: что же страшнее дьявола?! Но тут вышел на площадь Разин.

— Здравствуй, отец атаман! — закричали восторженно люди.

— Слава, батька, слава!

По донскому обычаю Разин снял шапку, поклонился народу.

Кто-то крикнул:

— Ура!

— Ура-а-а! — подхватила площадь.

Мокапка тоже крикнул «ура». Но сорванный голос звучал пискливо.

Обведя взглядом людей и площадь, Разин шагнул к сундуку. Казаки тут же отбросили крышку.

Все стихли. Мокапка от страха закрыл глаза. Схватился за чью-то рубаху.

Когда через минуту мальчик снова глянул на площадь, то поначалу так ничего и не понял. Ищет Мокапка чудища. Нет никакого чудища. Разин стоит, держит в руках бумаги.

— Вот она, наша неволя, — поднял над головой и потряс бумагами Разин. — Кабала ваша, муки ваши — все тут.

Сообразил Мокапка, что в сундуке. Так это ж бумаги из Приказной палаты! Однако почему бумаги страшнее дьявола, мальчик сразу понять не мог. Мал был Мокапка. Не знал он, что за каждой такой бумагой чье-то горе и чья-то жизнь: кто приписан к боярину, кто в должниках записан, кто по доносу расправы ждет.

— А ну, астраханцы, — обратился Разин к тем, кто стоял к нему ближе, — начинай-ка святое дело!

Степан Тимофеевич первым бросил бумаги в огонь. Лизнуло их пламя. Секунда — и от грозных всесильных бумаг лишь пепел поднялся к небу.

— Батька, родной, спасибо! — кричал исступленно народ.

По лицу Разина забегали отблески пламени. Перекрывая шум площади, Разин бросал слова:

— Всем вам воля, народ астраханский. Ступайте куда хотите. Живите по высшей совести. Нет больше бояр и богатых господ над вами. Стойте за волю, за великое наше дело. Отныне вы сами себе голова.

— Ура! — не смолкало на площади.

И даже у Мокапки снова прорезался голос.

— Ура! — голосил Мокапка.

При взятии городов Разин строго наказывал никому из купцов не чинить обиды.

— Мы их не тронем, отец атаман, — отвечали восставшие. — Они бы нас не обидели.

— Обидишь вас! — усмехнулся Степан Тимофеевич. — А обидят: обмерят, обвесят — так взыск. Моим атаманским именем.

Вступили разинцы в Астрахань. Открыли купцы свои лавки, разложили товары. Разин сам прошел по рядам. Даже купил сапожки. Красные, маленькие — гостинец для дочки своей, Параши.

Вернулся Степан Тимофеевич в свой атаманский шатер. Доволен. Бойко, мирно идет торговля.

Толпится народ у лавки купца Окоемова. Торгует купец атласом и шелком. Покупают казаки красные, зеленые, желтые штуки себе на выходные рубахи. Отмеряет купец. Отмеряет и думает: «Или я уже не купец, или я человек не торговый, чтобы при такой-то удаче и не обмерить?» Перекрестился купец и стал каждому по трети аршина недорезать.

Прошло полдня, как вдруг кто-то из казаков заметил обман. Стали казаки проверять свои шелковистые штуки. И у одного, и у второго, и у пятого, и у десятого по трети аршина в куске не хватает.

— Держи его, нечестивца!

— К ответу злодея!

Схватили купца покупатели. Вытащили из лавки, тут же устроили суд.

Через час дежурный есаул докладывал Разину:

— Дюже обозлился народ. Укоротили купца.

— Как — укоротили? — не понял Разин.

— На треть аршина.

— Как — на треть аршина?!

— Голову с плеч.

— Тьфу ты! — ругнулся Разин. — Ну-ка зови обидчиков.

Явились казаки к атаману.

В страшном гневе кричит на них Разин:

— За треть аршина — жизни купца лишили! Кровью за тряпки брызнули?

— Не гневись, не гневись, атаман, подумай, — отвечают ему казаки. — Да разве в аршинах дело. Воровскую голову с плеч — лишь польза народу. Тут бы и нам, и внукам, и правнукам дело такое попомнить. Не гневись, атаман.

Остыл Разин.

— Ладно, ступайте.

«Нужен, нужен купец народу, — рассуждал про себя Степан Тимофеевич. — Нельзя без торгового люда. Да ведь и беда от него немалая, когда окоемовы такие заводятся. Может, и правду решили люди».

Группа беглых крестьян пробиралась на Волгу к Разину. Шли ночами. Днями отсыпались в лесах и чащобах. Держались подальше от проезжих дорог. Стороной обходили селенья. Шли целый месяц. Старший среди мужиков, рябоватый дядя Митяй поучал:

— Он, атаман Степан Тимофеевич, — грозный. Он нератных людей не любит. Спросит: «Владеете саблей?» — говорите: «Владеем». — «Колете пикой?» — «Колем».

Явились крестьяне к Разину:

— Принимай, отец атаман, в войско свое казацкое.

— Саблей владеете?

— Владеем.

— Пикой колете?

— Колем.

— Да ну? — подивился Разин. Приказал привести коня. — Залезай, — показал на дядю Митяя. — Держи саблю.

Не ожидал дядя Митяй проверки. «Пропал, пропал! Казнит за вранье атаман». Стал он выкручиваться:

— Да мы больше пеше.

— В казаках да и пеше?! А ну-ка залазь!

— Да я с дороги, отец, устал.

— Не бывает усталости ратному человеку.

Смирился дядя Митяй. Подхватили его казаки под руки, кинули верхом на коня. Взялся мужик за саблю.

Гикнули казаки. Помчался по полю конь. Непривычно дяде Митяю в седле. Саблю впервые держит. Взмахнул он саблей, да тут же и выронил.

— Сабля с норовом, с норовом. Не дается саблюка! — гогочут вокруг казаки.

— Зачем ему сабля? Он лаптем по ворогу! — пуще всех хохочет Степан Тимофеевич.

Обидно стало крестьянину. Набрался он храбрости. Подъехал к Разину и говорит:

— Зря, атаман, смеешься. Стань за соху — может, мы тоже потешимся.

Разгорячился от смеха Разин:

— Возьму да и стану!

Притащили ему соху. Запрягли кобылицу. А Разин, как и все казаки, отроду не пахивал поле. Думал — дело простое. Начал — не ладится.

— Куда, куда скривил борозду! — покрикивает дядя Митяй.

— Мелко, мелко пласт забираешь. Ты глубже, глубже давай землицу, — подсказывают мужики.

Нажал атаман посильнее — лопнул сошник.

— Соха с норовом, с норовом. Не дается, упрямая! — засмеялись крестьяне.

— Да зачем казаку соха? Он саблей землицу вспашет! — похихикивает дядя Митяй.

Посмотрел Разин на мужиков. Насупился.

Крестьяне в момент притихли. Дядя Митяй ухватился за бороду: «Эх, осерчает сейчас атаман!»

Однако Степан Тимофеевич вдруг рассмеялся.

— Молодец, борода! — похлопал по плечу дядю Митяя. — Благодарю за науку. Эй! — закричал казакам. — Не забижать хлебопашный народ. Выдать коней, приклад. Равнять с казаками. — Потом задумался и прибавил: — И пахарь и воин что две руки при одном человеке.

Простояв месяц в Астрахани, Разин начал поход вверх по Волге: на взятый уже Царицын и дальше — на Саратов, Самару, Симбирск, Казань.

Часть армии на стругах и лодках поплыла Волгой. Растянулись отряды на несколько верст. Двести судов и лодок в отрядах Разина. Другая часть войска двинулась берегом.

До Царицына шли знакомой дорогой, той же, которой шли от Царицына к Астрахани. Разница только в том — раньше спускались по Волге вниз, теперь подымались навстречу течению. Двигались раньше с боями. Теперь по вольной земле ступали.

Через несколько дней показался вдали Царицын.

Приготовили в городе Разину для отдыха целый боярский дом. Дом каменный, крыша железная, ступени из мрамора, дубовая дверь.

— Отец, для тебя, для твоей особы.

Ведут горожане Разина из горницы в горницу:

— Тут вот боярин ел.

— Тут вот боярин пил.

— Это еще не все!

Идет Степан Тимофеевич по барским хоромам, налево, направо глянет.

— Тут вот боярин господу богу поклоны бил, — продолжают объяснять горожане.

— Тут вот порол дворовых.

— Это еще не все!

Сменяет горница горницу. Довольны царицынцы. Каждый про себя рассуждает:

«Ну, будет батюшка Степан Тимофеевич доволен».

«Палаты самим палатам».

«Попомнит отец Царицын!»

Привели они Разина в боярскую опочивальню.

— Царское, батюшка, ложе, — показали ему на кровать.

Кровать необычная. Ножки высокие. Полог со всех сторон. На перине лежит перина. А сверху еще перина. На подушке лежит подушка. А сверху еще подушка. Ляжешь в такую мягкость, как в глубокой реке утонешь.

Поклонились, ушли горожане. Остался Разин один. Глянул на стены — метровые стены. Хоть из пушек по ним пали. Глянул на окна — окна всего с ладонь. Ни неба, ни звезд не видно. Поднял Разин голову кверху. Повис над ним каменный потолок, словно плита могильная. Посмотрел Степан Тимофеевич себе под ноги — пол под ногами каменный. Камень сверху, камень снизу, камень со всех сторон.

Снял Разин пояс, снял сапоги и саблю, сунул пистолеты к себе в изголовье, разделся, лег.

Лежит, утонувши в перинах, Разин. Непривычно лежать, как боярину, казаку. Смотрит на каменный потолок, на оконца в ладонь, на метровые стены. Душно в хоромах Разину. Устал Степан Тимофеевич за день. Сон клонил атамана, в глаза просился. А тут вдруг пропал.

К тому же блохи его одолели. Злее этих боярских блох разве что только голодные волки. Кусали они атамана, забыв о любом почтении.

Прокрутился Степан Тимофеевич целый час. В подушках, в перинах запутался. Исцарапал ногтями тело.

— Да будь ты проклято! — не сдержался Разин.

Встал он с боярской постели. Снова саблю надел и ремень, сапоги натянул казацкие. Пистолеты засунул за пояс.

Прошел Степан Тимофеевич из горницы в горницу и вышел наружу.

Обступила Разина ночная прохлада. Вольный ветер в лицо ударил. Моргнули на небе звезды. Расправил Степан Тимофеевич грудь. Вобрал в себя свежий воздух.

Осмотрелся Разин вокруг. Заметил в углу двора сеновал. К нему и направился. Лег на душистое сено. И тут же богатырски уснул.

Возвращаются горожане к себе домой.

— Ну, будет батюшка Степан Тимофеевич доволен.

— Да куда уж — палаты самим палатам.

— Попомнит отец Царицын!

И правда, запомнил Царицын Разин. На хоромы боярские смотреть с той поры не мог.

Обветшали в Царицыне крепостные стены. Бревна местами подгнили, местами и вовсе выпали. Вал земляной обсыпался.

Решил Разин царицынский кремль чинить.

— Без крепостей нам пока нельзя. Они и для нас защита.

Приказал Степан Тимофеевич, чтобы на работу явились все.

— Всем на стенах работы хватит. Эх, за такие-то стены давно б воеводу пора на виселицу! Чтоб явились все, — повторил атаман. — А ежели кто заупрямится: казак ли, мужик, горожанин — быть за это тому в ответе, сечь нещадно при всех кнутами.

Дружно пошла работа.

Разин и сам подхватил топор. Скинул кафтан Степан Тимофеевич, сплюнул себе на руки. Начал тесать бревно. Размахнулся. Ударил. Крякнул. Опять размахнулся. Крякнул. Играет топор в умелых руках. Лишь щепки летят во все стороны.

Смотрят на Разина разинцы. Поспешают за Разиным разинцы.

Хотя и строг был приказ атамана, но все же нашлись ослушники. Возможно, их было больше, однако попались двое: царицынский житель Кузьма Соловей и свой же казак Остапка.

Был Остапка у Кузьмы на постое. Утром они поднялись. Умылись. Съели по краюхе душистого хлеба. Запили его молоком. Собрались идти на работу. Кузьма вытащил два топора. Себе и Остапке. Остаток хлеба завернули в тряпицу, приготовили взять с собой, так как знали: работа у стен до вечера.

Короче, собрались честно. Оба поднялись рано. Время было еще в запасе. Оно и подвело. Решили Кузьма и Остапка перед работой сразиться в кости. Увлекались в то время такой игрой. Была она очень азартной, хотя и совсем несложной, нечто вроде «орла и решки». Только не монеты были в руках у играющих, а небольшие костяшки. Две стороны их имели различный цвет. На цвет и играли. Бросали поочередно. Чьей стороной выпадали кости, тот и выигрывал.

Бросил кости Кузьма.

Бросил кости Остап.

Бросил кости Кузьма.

Бросил кости Остап.

Так и пошло. То удача идет к одному, то к другому. То не везет Кузьме, то не везет Остапке.

Играли они на одежду: на шапку, рубаху, штаны, сапоги. То проиграет все до штанов Кузьма, сидит, словно в бане, голый. То в натуральной своей красивости сидит на скамье Остапка.

Вошли игроки в азарт. Солнце поднялось давно к зениту. Да где им смотреть на солнце! Кости глазами ловят.

Так и не смогли оторваться они от игры до самого вечера. Сражались бы дольше. Да тут возвращались с работы разинцы. Уличили они ослушников.

Приволокли провинившихся к Разину.

Что им сказать в ответ атаману? Признались во всем сердечно.

Вина у обоих была одинакова. Все ждали, что таким и наказание тоже будет.

Однако Разин сказал:

— Кузьме всыпать двенадцать палок. Остапке — двенадцать дважды!

Кое-кто зароптал на Разина:

— Как же так, отец атаман?! Выходит, жильца ты милуешь, а раз свой, то готов до смерти.

— Оттого что свой, потому и больше, — ответил Степан Тимофеевич. — Велика ли для нас потеря, если какой-то жилец ослушался. Если же свой — это беда для войска. Отсюда и высший спрос.

Заботился Разин о строгих порядках в армии. Был нетерпим и строг.

Привязался в Царицыне к Разину мальчик. Варфоломейкой звали. Весь нос в веснушках, словно тмином обсыпан. Глаза как две голубые бусины.

Ходил он за Разиным и день, и второй. На третий Разин приметил мальчика:

— Ну, как тебя звать?

— Варфоломейка.

— Что же ты ходишь, Варфоломейка, за мной?

— Дай из пистоля стрельнуть!

Посмотрел на мальчишку Разин:

— Сколько ж тебе годов?

— Будет без двух двенадцать.

— Ишь ты какой подсчет! — рассмеялся Степан Тимофеевич. — Значит, выходит — десять.

— Нет, двенадцать, — твердит мальчишка. — Двенадцать без двух годов.

— Ладно, пусть будет по-твоему, — согласился Степан Тимофеевич. — Ты что же, считать умеешь?

— До двух дюжин, — ответил мальчик.

— А цифры слагать научен?

— Научен.

— Сколько же два и два?

— Четыре, — важно ответил Варфоломейка.

— А три и четыре?

Задумался мальчик. Незаметно для Разина пальцы на левой и правой руках загнул, секунду спустя ответил:

— Три и четыре — выходит семь.

— Мастак ты, мастак, — опять усмехнулся Разин.

Понравился Разину мальчик. Дал он ему из пистолета стрельнуть.

Расхвастал Варфоломейка дружкам и приятелям, что сам Степан Тимофеевич Разин дал ему из пистоля стрельнуть.

Стали мальчишки ходить за Разиным:

— Дай из пистоля стрельнуть!

— Дай из пистоля стрельнуть! Чем же мы хуже Варфоломейки?

Каждый старается Разина чем-нибудь поразить.

— А я ногой за ухом чесать умею! — кричит один.

Сел на землю и правда ногой дотянулся до уха.

— А я ходить на руках умею! — кричит второй.

Встал на руки, идет рядом с Разиным:

— Дай из пистоля стрельнуть! Дай из пистоля стрельнуть!

Третий бежит перед атаманом и птичьим голосам подражает. То крикнет сойкой, то каркнет галкой, то щелкнет точь-в-точь на манер щегла.

Остановился Степан Тимофеевич, посмотрел на мальчишек:

— Умельцы, умельцы! Только прок от умельства вашего, как от тулупа в палящий день. Марш по домам! Отстаньте!

Отстали мальчишки. Сидят, гадают: чем же хуже они Варфоломейки? Пусть бы Варфоломейка до уха ногой достал!

Недолго пробыл в Царицыне Разин. Дальше — на Саратов пошел походом.

Присоединились к разинцам где-то в пути крестьянские парни Егор и Яков. Оба статные, оба крепкие. Богатырское что-то у них в сложении. Гнет подковы Егор, как гвозди. Вырывает с корнем березки Яков. Дунет Яков — шапка с любого летит долой. Притопнет Егор — земля, как живая, дрогнет.

Рвутся парни в бой. Отличиться хотят в сражении. Вместе со всеми идут на Саратов.

Пристали приятели к старому разинцу:

— Как города берут?

— Как? Штурмом их, боем, — ответил разинец.

Мечтают парни о геройских делах.

— Я ворота бревном пробью, — так заявляет Егор.

Не отстает от приятеля Яков:

— Я первым на стены влезу.

Тренируются парни во время похода. Ходит Егор с бревном на плече. Яков в попутных селах на колокольни, как кошка, лазит. Рвутся приятели в бой.

— Скорей бы уж этот Саратов.

— А вот и Саратов.

— Дождались! — сказал Егор.

— Ну, готовься! — поддакнул Яков.

Приготовились парни. Ждут. Вот-вот будет к штурму дана команда.

И вдруг — распахнулись городские ворота сами. Праздничным гулом ударили колокола. Из города навстречу Разину валом пошел народ. Впереди старик с бородой. Важно ступает, держит хлеб-соль в руках. Следом за старцем толпой горожане. Тут же стрельцы, тут же разный приволжский люд: бурлаки, рыбаки, перевозчики. Женщины. Дети. Старухи. И даже попы, и даже монахи.

Обомлели Егор и Яков. Егор отбросил свое бревно. Почесал в затылке рукою Яков.

Сдался Саратов без штурма, без боя.

Огорчились, конечно, Егор и Яков. Мечтали они о геройстве. А тут…

— Ну, видели, как города берут? — спросил приятелей вечером старый разинец.

— Что же это за взятие? Раз без приступа, — с обидой сказал Егор.

— Раз без боя, — добавил Яков.

— Какое? Разинское — вот вам какое, — ответил бывалый воин.

Решили саратовские купцы устроить Разину в город торжественный въезд. Между собой шептались:

— Оценит донской атаман такое к нему внимание. Будет с этого дня к любому из нас его атаманское расположение.

Довольны именитые граждане — хитрецы саратовские. Попробуй придумать удачнее!

Долго подбирали они коня. Гадали, какой же лучше. Аргамак ли, калмыцкий конь, донских ли кровей, арабских? А может, заволжский степной скакун?

— Арабский, — сказал один.

— Заволжский, — сказал второй.

— Купим донского коня, донского! — кричит третий купец. — Разбойник же с Дона. Донской для него приятнее.

Потом обсуждали вопрос о масти. То ли быть вороным коню, то ли гнедым, то ли, как лебедь, белым.

— Вороным, — заявил один.

— Гнедым, — заявил второй.

— Нет, белым, белым! — самый шустрый опять кричит. — На белом сам царь на охоту ездит.

Наконец, решали, чем покрывать коня. Ковром — малиновым, желтым, красным?

После долгих споров сошлись на красном. Самый громкий и тут кричал:

— Красным злодея скорее купишь! Стенька любит кровавый цвет.

Купили купцы коня. Положили на спину ему ковер. Оседлали.

Вышли вместе со всеми купцы за город навстречу Разину. Ведут под уздцы подарок.

Понравился Разину конь. Сел Степан Тимофеевич на скакуна. По холке его потрепал. По шее его погладил. Потянулся рукой к уздечке. Но тут случилась заминка. Заспорили вдруг лабазники, кому коня под уздцы вести. Каждому хочется, чтобы Разин его приметил. Один другого от коня оттеснить пытается. Каждый к уздечке тянется.

— Мое право! — кричит один. — Я первым коня придумал.

— Мое право! — кричит второй. — Я указал породу.

— Я денег больше других платил! — кричит, возмущаясь, третий.

Четвертый твердит про лошадиную масть. Пятый же лезет вообще потому, что другим уступить не хочет.

Не может Разин понять заминки.

— Да что там у вас? Что за крикливый народ? Какого рода, какого племени?!

Притихли тут спорщики, а потом вперебой:

— Купцы мы саратовские.

И тут же:

— По хлебной я части!

— По рыбной!

— Мясной!

— По суконному делу — Семен Скотинин. Попомни, отец атаман.

А тот, голосистый, кричит всех громче:

— Солью, отец, торгую, солью! Это я про коня придумал. Я и денег больше других платил…

— Ах, вот тут какой народ! — рассмеялся Степан Тимофеевич. — А ну, расступись!

Дернул Разин коня за уздечку. Каблуками в живот пришпорил. Взвился с места красавец конь. И сразу в карьер, галопом.

Побежали за ним купцы.

— Тише, тише. Ах ты разбойник, тише!

Но тут же они отстали.

Влетел Разин в город. Осадил скакуна.

— Здравствуй, народ саратовский!

— Здравствуй, отец атаман! — многоголосо ответил Саратов.

Раф Галушка был саратовским бондарем. И фамилия у него забавная. И имя не очень частое. А главное, был у Галушки удивительный чих. Чихнет — глухой за версту услышит.

Бежал Галушка к восставшим еще тогда, когда Разин только начал поход на Астрахань. Догнал он восставших у Черного Яра. В черноярском бою отличился. Затем вместе со всеми лазил на астраханские стены. Отличился и здесь. Был примечен за смелость Разиным. Оценили Галушку разинцы. Избрали его десятником, то есть старшим над десятью. Дал слово Галушка биться насмерть с боярами, нигде не отстать в походе, не бросить новых своих товарищей.

Из Астрахани Галушка вместе со всеми пришел в Царицын и вот теперь явился в родной Саратов.

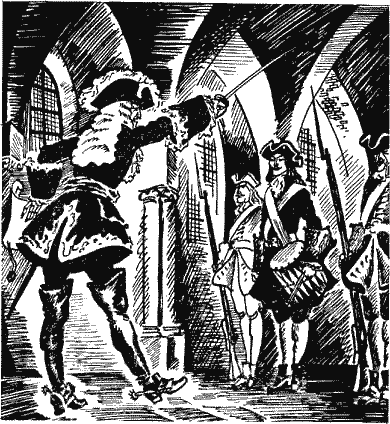

Беря города, Разин устанавливал в них порядки по казацкому образцу. Горожане делились на сотни. Каждая сотня избирала себе атамана. Таких атаманов — старших над сотнями — называли сотниками.

В Саратове тоже стали избирать своих атаманов. Собрались на выборы и жители той части города, в которой родился Галушка. Да и сам Галушка пришел на выборы. Любопытно ему посмотреть.

Когда дело подошло к тому, кого называть в атаманы, как-то поначалу смутились люди. Никогда еще не избирали они себе начальников. Смотрят жители один на другого, кого бы в начальники крикнуть.

И вот тут-то Галушка чихнул. Чихнул и тем обратил на себя внимание.

И сразу все закричали:

— Галушку, Галушку давай в атаманы!

Нужно сказать, что любили Галушку саратовцы. Был он смелым не только в бою. По натуре был он прямым и честным.

Понял Галушка, если изберут его атаманом — значит, конец похода. Надо будет остаться в городе, бросить своих товарищей.

— Братцы, увольте! — кричит Галушка. — Братцы, давай другого! Я и так уже избран десятником.

Однако не слушают люди разинца.

— Галушку давай, Галушку! Он отличился при Черном Яре. Он на астраханские стены лазил. Сам Степан Тимофеевич его приметил. Давай Галушку! Пусть старшим над нами будет.

Проголосовали саратовцы. Избрали Галушку саратовским сотником. Бросился бедняга сразу же к Разину. Обо всем рассказал. Рассказал и просит:

— Уволь, отец атаман! Христом богом прошу — уволь. Как же я брошу своих товарищей?

— Не могу, — отвечает Разин. — Не я же тебя избирал. Люди тебя назвали. Как же я против воли людской пойду?

— Так я же, отец атаман, за правду, за волю желаю биться. Я ж у тебя в десятниках.

Посмотрел на Галушку Разин:

— За правду и волю не только пищалью бьются. Нужны атаманы на поле боя. Нужны атаманы и в жизни мирной. Избран народом — служи народу. Да вот что: ступай спасибо скажи саратовцам.

Недолго пробыл в Саратове Разин. Установил здесь порядки вольные. Дальше — на Самару пошел.

В Самаре на берегу Волги заспорили как-то стрелец и ярыжка: откуда у Разина сила, кто помогает Разину?

— Дьявол ему помогает, дьявол, — твердил стрелец. — Нечистое дело, раз без боя вся Волга ему дается.

— Эх ты, голова, — бог помогает Разину.

— Тьфу, непутевый! Какой же бог?

— Нет, бог, — стоял на своем ярыжка. — Видит всевышний, что правое дело за Разиным. Вот поэтому и помогает.

До спора русский народ охочий. Не уступает стрелец ярыжке, не уступает стрельцу ярыжка. Чуть не побил ярыжка стрельца веслом. Чуть не хватанул ярыжку стрелец бердышом.

Собрались вокруг крикунов новые люди. И эти затеяли спор. Одни, как ярыжка, за то, что господь помогает Разину. Другие стрелецкого держатся мнения.

— Нет, все же дьявол ему помогает.

А в это время Степан Тимофеевич как раз подходил к Самаре. Решили стрелец и ярыжка выйти навстречу Разину, пристать к головному отряду и все, как есть, своими глазами увидеть. Сели в лодку, двинулись в путь.

— Дьявол! — кричит стрелец.

— Господь! — еще сильнее кричит ярыжка.

— Дьявол! — рвет глотку свою стрелец.

— Господь! — не жалеет глотку свою ярыжка.

Плывут и снова о том же спорят.

Не уступает стрелец ярыжке, не уступает стрельцу ярыжка. Чуть не выбросил ярыжка стрельца за борт, чуть не прикончил в лодке стрелец ярыжку.

Заночевали они в пути. Улеглись под развесистым дубом. Спать бы пора. Однако до спора русский народ охочий. Крики стоят под дубом:

— Дьявол!

— Господь!

— Дьявол!

— Господь!

Чуть не придушил ярыжка стрельца под дубом. Чуть не вздернул на дубе стрелец ярыжку.

Заснули они только к рассвету. А в это время Разин прошел теми местами. Пришлось возвращаться спорщикам снова к Самаре. Приплыли к Самаре. Город в руках у Разина. Сдалась Самара восставшим без боя. Распахнулись и здесь ворота.

— Вот видишь — дьявол ему помог.

— Не дьявол, а господь бог!

И снова сцепились стрелец и ярыжка. Схватили друг друга за плечи, за бороды. Каждый другого на части рвет.

Качнулась под ними лодка. Не устояла, перевернулась. Бухнулись оба в воду. Нет бы скорее к берегу. Но не выпускает стрелец ярыжку. Мертвой хваткой вцепился в стрельца ярыжка.

Крикнул ярыжка:

— Господь!

— Дьявол! — стрелец ответил.

И оба пошли на дно. Сомкнулась вода над ними. Лишь — буль-буль — захлопали пузыри. Так и остался неясным спор.

Откуда у Разина сила? Кто помогает Разину? Любопытно, кто же из вас ответит?

В шатер Разина ворвался сторожевой казак:

— Отец атаман! Батька! Степан Тимофеевич!

Раннее, раннее утро. Спит, отдыхает Разин. Метрах в ста от шатра вода. Волга плещет волной о берег. Солнце еще не взошло. Вот-вот с востока лучами брызнет.

— Батька! Степан Тимофеевич!

Разин открыл глаза.

— Отец атаман, беда! Боярское войско подходит к Самаре.

Вскочил, как пружиной подброшенный, Разин. Саблю схватил на ходу. Пистолеты за пояс сунул. Рванул атаман полог шатра. Чуть шатер от рывка не рухнул.

Выбежал Разин наружу, а кругом уже собирались и строились в сотни отряды.

— К бою! К бою! — неслись команды старшин и сотников.

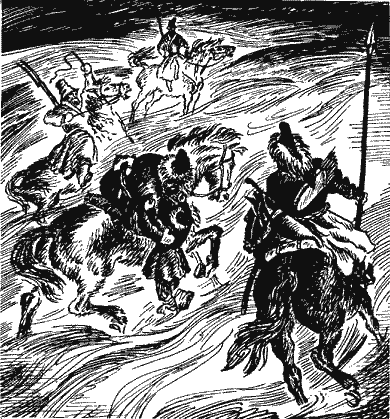

Вскочил Разин верхом на коня, глянул в заволжские дали. Видит: над полем, над степью пыль. По тому, как стелилась пыль, понял Разин, конное движется войско.

Откуда оно взялось?!

— Эх, проморгали разведчики!

Окружили Разина атаманы:

— Батька, какие давать команды?

— На конное войско ответим конным.

Застучали копыта казацких коней. Построились сотни к бою.

Разрастается над заволжским простором пыль, все ближе и ближе подходит к городу. Внимательно смотрит Разин. Вот уже через пыль видны и отдельные всадники.

«Смело идут, — подумал Степан Тимофеевич. — Ну что же, давай, давай, спеши под казацкие взмахи!»

Разин представил, как врубится в строй дворян, как вскинет привычно саблей. Близкую битву почуял и конь. В нетерпении землю рванул копытом.

— Ну что же, пора начинать, — прикинул Разин.

Снова глянул на вражеских всадников. Хотел подавать команду. Глянул да так и застыл. Не видит Степан Тимофеевич всадников. Коней видит, а воинов нет. Несутся к Самаре кони без всадников. С трудом насчитал атаман пятерых наездников. Правда, возможно, других укрывала пыль. Может, в такой атаке хитрость была дворянская?! Только не дворянские что-то на людях одежды. Не в кафтанах они, не в доспехах рейтарских. В высоких башкирских шапках.

Присмотрелся Разин еще внимательней. И вдруг признал одного из всадников:

— Да это, никак, Гумерка!

Машет Гумерка рукой, что-то кричит, улыбается.

Вот тут-то все вспомнил и понял Степан Тимофеевич.

Плохо было с конями у разинцев. Войско росло. Коней не хватало. Разин даже посылал казаков в прикаспийские степи. Денег дал для покупки коней. Однако вернулись ни с чем посланцы.

Башкирец Гумерка появился в разинской армии возле Саратова. Пробыл недолго. Вскоре исчез. А уходя, сказал одному из приближенных к Разину казаков:

— Передай отцу атаману: будет ему гостинец.

Долго тогда гадали, какой же гостинец будет. И вот Гумерка слово сдержал. Шестьсот коней пригнал из родной Башкирии.

Расцеловал Разин Гумерку, пригласил в атаманский шатер, угостил и вином и брагой.

— Хороши кони, хороши, — говорили разинцы, разглядывая степных скакунов. — Вот так тебе гостинец. Ай да башкирец — степной народ! Свой, не чужой, выходит.

Вместе с Гумеркой, пригнавшим разинцам шестьсот лошадей, прискакал к Самаре и сын Гумерки — Баширка. Ростом он был отцу едва по колено. Четыре года всего Баширке. Однако сидел на коне мальчонка, словно в седле родился.

На Дону мальчишки тоже не лыком шиты. Тоже в седле с пеленок. Пожалуй, легче выпить Каспийское море, чем поразить казака ездой. И все же Баширка сразил станичников.

Залезал на коня он без всякой помощи. Хватался рукой за стремя, потом за гриву. Момент — и на лошадиной холке уже мальчишка. Скакал на коне и сидя и стоя. В седле. Без седла. Лицом вперед. Лицом назад. Держался на лошадиной спине, на шее, на конском крупе.

Не менее ловко Баширка бросал аркан.

— Тебе бы зайцев ловить арканом, — шутили над ним казаки.

Но главное — Баширка отличился у разинцев тем, что выиграл у пушкаря Ивана Заброды пушку.

Не поверил Заброда в умельство Баширки.

— Чтобы такой кутенок стоя скакал на коне? Не может такого быть. Не может, — твердил Заброда. — Согласен с каждым на спор. Продержится он на коне дольше, чем любой из вас стянет с меня сапоги, отдам сапоги, да что сапоги! — пусть забирает пушку.

Заброда вообще любил по любому поводу с каждым идти на спор.

Залез на коня Баширка. Рванулся вперед скакун. Поднялся мальчишка в рост. Ручонки раскинул крыльями, прокричал по-башкирски что-то, понесся по полю ветром.

Стянули с Заброды давно сапоги. Стоит босиком пушкарь. А Баширка все скачет и скачет. Даже для озорства чуть ли на лошадиной спине не пляшет.

— Может, заодно рубаху с тебя стянуть? Может, содрать штаны? — хохочут казаки над Забродой.

Пронесся скакун по полю, вернулся к исходному месту. Слез на землю с коня Баширка.

Зачесал Заброда рукой в затылке. Стоит, в удивлении раскрывши рот.

— Кати пушку! — кричат казаки. — Пушку кати. Не жалейка ее, голубушку. Ай да Баширка!

Разин услышал казацкие крики. Подошел атаман на шум.

— Что тут такое? — спросил сурово.

— Проиграл Заброда мальчишке пушку!

Объяснили разинцы Разину, с чего началось и чем все закончилось.

Опустил пушкарь голову. Боится взглянуть на Разина. Ой и всыплет сейчас атаман!

— Что же стоишь? Кати, — произнес Степан Тимофеевич. — Был смел в словах, будь смел в ответе.

Впряг в пушку Заброда коней. Прикатил ее к месту спора.

— Ну что же, бери, Баширка, — сказал Разин.

Только пушку Баширка не взял. Возможно, и взял бы ее мальчишка. Уж больно глаза блестели. Однако Гумерка что-то ему шепнул. Вернул мальчик Заброде и пушку и сапоги.

— Спас бесенок тебя, уберег, — говорили Заброде разинцы. — Срубил бы за пушку отец атаман твою неразумную голову.

Заброда и сам понимал, что вряд ли б живым остался. Не было в разинской армии ничего, что бы ценилось превыше пушек. Мало их очень было.

Три дня пробыл у разинцев мальчик. Затем отец отправил его домой. Двое табунных погонщиков возвращались назад в Башкирию. Простились с мальчиком разинцы. Простился с Баширкой и Разин. На память серьгу дорогую дал.

— Прощай, Баширка, дороги тебе удачной.

Долго хранилась у разинцев память о мальчике. Пушку Ивана Заброды теперь называли «Баширкина пушка».

Недолго пробыл в Самаре Разин. Дальше — на север, к Симбирску пошел походом. Идет вверх по Волге Разин. А в это время следом за ним поднимается струг с виноградом. Это астраханцы решили послать атаману гостинец.

— Пусть отведает отец атаман. Пусть и казаки ягодой этой побалуются.

Виноград отборный — райская ягода. Грозди одна к одной.

Добрался струг до Царицына. В Царицыне Разина нет. Ушли отряды уже к Саратову.

Филат Василенок — старший на струге — подал команду трогаться дальше в путь. Добрался струг до Саратова. В Саратове Разина нет. Ушли отряды уже к Самаре.

Призадумался Филат Василенок. Лето жаркое. Дорога дальняя. Портиться стал виноград. Половина всего осталась.

— Ну и прытко идет атаман!

Подумал Филат, все же решил догнать Разина.

— Налегай, налегай! — покрикивает на гребцов.

Налегают гребцы на весла.

Прибыли астраханцы в Самару. В Самаре Разина нет.

— О господи! — взмолился Филат Василенок. — За какие такие грехи наказал ты меня, несчастного?

От винограда и десятой доли теперь не осталось. Гребцы за дорогу к тому же устали. В струге возникла течь.

Думал, думал Филат Василенок, крутил свою бороду. В затылке и правой и левой рукой чесал. Прикидывал так и этак. Ясно Филату, не довезет он Разину гостинец в сохранности.

Решил Василенок дальше не плыть. «Эй, была не была — раздам виноград я самарцам! Детям, — подумал Филат. — Вот кому будет радость».

Так и поступил.

Для самарцев виноград — ягода невиданная. Собрались к берегу Волги и мал и стар.

Раздавал Василенок виноград ребятишкам, приговаривал:

— Отец атаман Разин Степан Тимофеевич жалует.

То-то был праздник в тот день в Самаре! Виноград сочный, вкусный. Каждая ягода величиной с грецкий орех. Набивают ребята рты. Сок по губам, по щекам течет. Даже уши в соку виноградном.

Вернулся Василенок в Астрахань. Рассказал все, как было. Не довез, мол, виноград Разину. Раздал его в Самаре ребятам.

— Как! Почему? — возмутились астраханцы.

Обидно им, что их гостинец не попал к Степану Тимофеевичу. Наказали они Филата. А к Разину послали гонца с письмом.

Написали астраханцы про струг с виноградом, про Филата, про самарских ребят. В конце же письма сообщили: «Бит Филат Василенок нещадно кнутами. А будет воля твоя, отец атаман, так мы посадим его и в воду.[1] Отпиши».

Ответ от Разина прибыл.

Благодарил Степан Тимофеевич астраханцев за память, за струг. Написал и о Филате Василенке. Это место астраханцы читали раз десять. Вот что писал Разин:

«А Филатке Василенку моя атаманская милость». Далее шло о том, что жалует Разин Филата пятью соболями, то есть пятью соболиными шкурками, казацкой саблей и шапкой с малиновым верхом. «Дети, — значилось в разинском письме, — мне паче себя дороже. Ради оных и бьемся мы с барами. Ради оных мне жизни своей не жалко».

Дело было в крутых Жигулях. Избили товарища разинцы.

Началось все с того, что собрались они на высокой круче. Смотрели оттуда на даль и ширь. Простором речным любовались. Потом незаметно завязался у них разговор. Слово за словом. Шутка за шуткой. Где на серьезе, где просто с ухмылкой. Кончилось тем, что заспорили разинцы вдруг, что бы сделал каждый из них, если бы стал царем. Вот до чего додумались.

— Я бы досыта ел, — заявил один.

— Я бы досыта спал, — заявил второй.

— Я бы ведрами брагу пил, — прозвучал и такой ответ.

Кто-то сказал:

— Я бы в кафтане ходил малиновом.

Пятый тоже мыслишку под хохот вставил:

— Ой, братцы! Если бы только я стал царем, я бы на персидской княжне женился.

Потом ответы пошли посерьезнее.

— Я бы все поменял местами. Простых людишек боярами сделал, бояр превратил в холопов.

— А я бы, как батька наш Степан Тимофеевич, волю любому и землю дал.

— Я бы дворянство извел под корень.

Увлеклись, размечтались не в шутку разинцы. Начинают уже говорить и о том, что не под силу царю любому, будь ты хоть первым из первых царь. В голову лезут любые фантазии.

— Я бы скатерть завел самобранку. Бросил ее на землю: «Эй, набегай, людишки!» — любого рода, любого племени — турок, башкир, казак. В обиде никто не будет.

— Я бы дивный построил город. Чтобы стены его — до неба, крыши — из хрусталя. Живите на славу, люди!

— А я бы такое сделал, чтобы люди не знали смерти.

— Я бы придумал живую воду, чтобы поднять из могил погибших в боях казаков.

— Дал бы я людям крылья, чтобы люди выше орлов летали.

Шумно ведется спор. О красивой жизни народ мечтает. Каждый всесильным себя считает.

И только парень один молча стоял, прислонившись к сосне, смотрел на других удивленно и глупо глазами хлопал.

— Ну, а ты бы, — полезли к нему казаки, — что ты сделал, если бы стал царем?

— Я-то? — переспросил парень.

— Ты-то.

— Я бы купил корову.

Сбил он ответом разинцев. Хоть и понятны его слова. В жизни парень, видать, намучился. Да не к месту его ответ. Зачем же в такую минуту он с дурацкой коровой сунулся? Сбил у людей фантазии.

Обозлились на парня разинцы.

Дело было в крутых Жигулях. Побили товарища разинцы.

Быстро шел вверх по Волге Разин. Истомились войска в походе. И вот в каком-то приволжском большом селе стали они на отдых.

В первый же день казаки соорудили качели. Врыли в землю столбы — в каждом по пять саженей. Выше деревьев взлетали качели.

Сбежались к берегу Волги и парни, и девки, и все село. Визга здесь было столько, смеха здесь было столько, что даже Волга сама дивилась, привставала волной на цыпочки, смотрела на шумный берег.

В полном разгаре отдых. Три дня как кругом веселье.

— Эх, простоять бы нам тут неделю! — поговаривают казаки.

К Волге, к качелям, вышел и Разин.

— А ну-ка, батька!

— Степан «Тимофеевич!

— Место давай атаману! Место! — кричат казаки.

Потащили его к качелям:

— Прелесть кругом увидишь!

Усмехнулся Степан Тимофеевич:

— А вдруг как не то с высоты увижу?

— То самое, то, — не унимаются разинцы. — И Волгу, и плес, и приволжские кручи. Над лесом взлетишь, атаман. Как сокол расправишь крылья.

Залез на качели Разин. Вместе с девушкой местной — Дуняшей. Замерло сердце у юной Дуняши. Вцепилась она в веревки.

Набрали качели силу: то вверх, то вниз, то вверх, то вниз. Разгорячился Степан Тимофеевич. Разметались под ветром кудри. Полы кафтана, как крылья, дыбятся. Глаза черным огнем горят. Все выше и выше взлетают качели. Режут небесную синь.

— Вот это да! По-атамански, по-атамански! — кричат казаки.

Побелела совсем Дуняша.

— Ух, боязно! Ух, боязно!

— Девка, держись за небо! — какой-то остряк смеется.

Состязаются весельчаки:

— Отец атаман, бабку мою не видишь?

— Может, ангелов в небе видишь?

— Как там Илья-пророк?

— И ангелов вижу, и бабку вижу. А вона едет в карете Илья-пророк, — отвечает на шутки Разин. А сам все время на север смотрит — туда, куда дальше идти походом. Даже ладошку к глазам подводит.

Заприметили это разинцы.

— Что там, отец атаман?

Молчит, не отвечает Степан Тимофеевич.

— Чего видишь, отец атаман?

Молчит, не отвечает Степан Тимофеевич.

Недоумевают внизу казаки. Может, пожар атаман увидел? Может, боярские струги идут по Волге? Или вовсе какая невидаль? Прекратилось вокруг веселье. Обступили качели разинцы.

— Что видишь, отец атаман?

Выждал Разин, когда все утихло:

— Горе людское вижу. Слезы сиротские вижу. Стоны народные слышу. Ждут нас людишки. На нас надеются.

Кольнули слова атамана казацкие души.

Замедлили мах качели. Спрыгнул на землю Разин. Подошел к нему сотник Веригин:

— Правда твоя, атаман. Не ко времени отдых выбран.

— Верно, верно, — загудели кругом казаки. — Дальше пошли походом.

Поднялось крестьянское войско. Сотня за сотней. Отряд за отрядом. Вздыбилась дорожная пыль.

Остались в селе качели. Долго еще на них мальчишки взлетали в небо. И, замирая на высоте, вслед ушедшим войскам смотрели.

Снятся боярам страшные сны. Снится им грозный всадник — Разин верхом на коне.

В тревоге живут бояре. И в Твери, и в Рязани, и в Орле, и в Москве, и в других городах и селах.

Послышится цокот копыт по дороге — затрясутся осинкой боярские ноги.

Ветер ударит в окна — боярское сердце замрет и екнет.

Боярин Епифан Кузьма-Желудок боялся Разина не меньше других. А тут еще барский холоп Дунайка рассказывал ему что ни день, то все новые и новые страсти. И, как назло, всегда к ночи.

Много про Разина разных слухов тогда ходило. И с боярами лют, и с царскими слугами крут. И даже попов не жалует. А сам он рожден сатаной и какой-то морской царицей. В общем, нечистое это дело.

— Пули его не берут, — говорил Дунайка.

— Пушки, завидя его, умолкают.

— Перед ним городские ворота сами с петель слетают.

— Ох-ох, пронеси господи! — крестился боярин Кузьма-Желудок.

— А еще он летает птицей, ныряет рыбой, — шепчет Дунайка. — Конь у него заколдованный — через реки и горы носит. Саблю имеет волшебную. Махом одним сто голов сбивает.

— Ох, ох, сохрани господи!

— А еще, — не умолкает Дунайка, — свистом своим, мой боярин, он на Волге суда привораживает. Свистнет, и станут на месте струги. Люди от погляда его каменеют.

— Ох, ох, не доведи свидеться!

Живет боярин, как заяц, в страхе. Потерял за месяц в весе два пуда. Постарел сразу на десять лет. На голове последних волос лишился.

Молился боярин Кузьма-Желудок, чтобы беда прошла стороной. Не услышал господь молитвы.

И вот однажды ночью случилось страшное. Открыл бедняга глаза — Разин стоит у постели.

Захотел закричать боярин. Но понимает — не может.

И Разин молчит, лишь взглядом суровым смотрит. Глаза черным огнем горят.

Чувствует боярин, что под этим взглядом он каменеет. Вспомнил слова Дунайки. Двинул рукой — не движется. Двинул ногой — не движется.

— О-о!.. — простонал несчастный. Но крик из души не вышел.

Утром слуги нашли хозяина мертвым.

— С чего бы?

— Да как-то случилось!

Не понимают в боярском доме, что с барином их стряслось.

— Что-то рано господь прибрал.

— Жить бы ему и жить.

— Может, выпил боярин лишку?

— Может, что-то дурное съел?

— Сон ему, может, недобрый привиделся? Уж больно всю ночь стонал.

…Снятся боярам страшные сны. Снится им грозный всадник.

Стояли они по соседству. Два небольших городка — Верхний Ломов, Нижний Ломов.

Когда разинцы брали города, они поступали так.

Собирали на площадь народ. Приводили сюда воеводу. Люди и решали его судьбу.

Разинский сотник спрашивал:

— Карать или миловать?

Если люди кричали: «Карать!» — воеводу тут же при всех казнили.

Если кричали: «Миловать!» — отпускали его, не тронув.

Так было в Саратове, в Самаре, в Черном Яру, в Царицыне. Так поступали восставшие и в других городах.

Оба Ломова взял разинский атаман Михаил Харитонов.

Ворвались разинцы в Нижний Ломов. Собрали народ. Привели воеводу. Вышел вперед Михаил Харитонов:

— Карать или миловать?

Кто-то крикнул:

— Карать!

Но тут же десятки других голосов:

— Миловать!

— Миловать!

— Миловать!

Отпустил атаман воеводу.

Видать, не все воеводы звери. У иных и что-то людское есть. Если люди кричат помиловать — тут уж верховный суд.

Ворвались разинцы в Верхний Ломов. Да что-то замешкались — дело было к исходу дня, не сразу людей собрали. Сидел воевода пока под запором, ждал своей участи.

Вспомнил Харитонов утром про арестанта, дал команду собрать народ. Собрались горожане на площади.

Пришел Харитонов. Ждет, когда казаки приведут воеводу. И вдруг прибегают, докладывают разинцы:

— Атаман, нет воеводы. Сидел под запором, а ноне пусто.

— Как — пусто? Бежал?!

— Нет, не бежал, атаман.

— Может, от страха помер?

— Нет, страх его, черта, не взял. Однако в живых его тоже нет.

— Как — нет?!

— Людишки без нас сами подняли его на вилы. Выходит, слово свое сказали уже людишки.

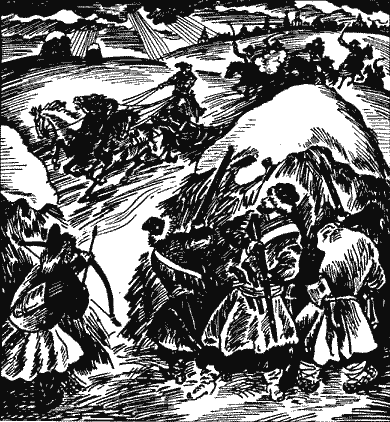

Охватило крестьянское возмущение всю Волгу, от понизовых до самых северных ее городов. Разин идет по центру, а слева и справа и забегая вперед, словно реки в разлив по весне, растеклись и поднялись сотни других отрядов. Восстали крестьяне и на Ветлуге, и на Хопре. Бьют тревогу бояре в Тамбове и Пензе. У Тулы и даже под самой Москвой загоны восставших бродят. Владимир и Суздаль не знают покоя. Украина вот-вот за бояр возьмется.

Бегут бояре из насиженных дедовых мест. Страшатся народного гнева.