Груженный бомбами самолет приближается к королевскому дворцу в Мадриде. За штурвалом — один из лучших летчиков мира, и он намерен убить короля Испании.

Сбросив вниз свой смертоносный груз, летчик собирается выкрикнуть: «Смерть монархии! Да здравствует испанская республика!» — хотя сам знает, что никто, кроме верного напарника, его не услышит.

Завидев цель, летчик идет на снижение. Рука у гашетки беспокойно вздрагивает. Летчик машинально вытирает о брюки вспотевшую ладонь. Десять секунд, девять… Вижу цель… Восемь, семь, шесть… Без короля все пойдет по-другому… Пять, четыре…

И тут случается неожиданное. Пилот бормочет что-то сквозь зубы, снова смотрит в прицел, чтобы не ошибся, молча переглядывается с напарником — оба потрясены. Они замешкались всего на несколько десятых секунды — вернее, аж на несколько десятых, — но самолет уже успел миновать цель. Пролетев несколько сотен метров, летчик возвращается для новой попытки, — но уже твердо знает, что не сможет сбросить бомбы. Он упустил свой единственный шанс изменить ход истории Испании, и знает это. И еще он знает: повторись все снова, он поступил бы точно так же — и не один, а тысячу и один раз.

Самолет летит по холодному зимнему мадридскому небу — самолет возвращается на базу. На дворе 15 декабря 1930 года. Через несколько часов республиканский заговор против Альфонса XIII с треском провалится. Впрочем, королю остается править страной считанные дни. Четыре месяца спустя, в апреле 1931 года, результаты демократических выборов вынудят короля отречься от престола, и он отправится в изгнание. Родится Вторая Испанская республика; почти сразу же враги начнут плести против нее заговоры, и так будет вплоть до самого начала гражданской войны.

Но вернемся к нашему летчику.

Почему он не стал сбрасывать бомбы? И что же он увидел во дворе королевского дворца?

Рикардо Гарсия Фонс

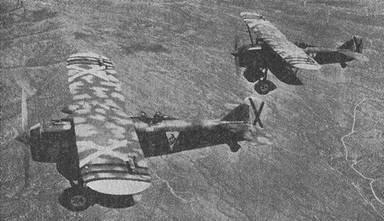

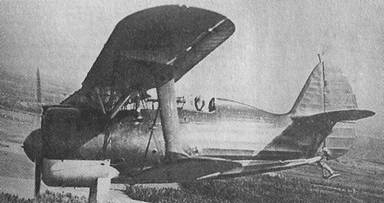

«История европейской военной авиации

между двумя мировыми войнами»

Сны и мечты — они как вода. Плаваешь в них, но ухватиться за них не можешь.

Хотя в самом начале я, как и многие, думал, что вот-вот ухвачу свою мечту за хвост.

Писать я бросил уже давно, весной две тысячи третьего. От страха, по малодушию. К тому времени я был сломлен морально, да и за душой у меня не было ни гроша. Незачем делать вид, что деньги тут ни при чем. Это жизнь, от нее никуда не денешься. У меня не хватило сил сопротивляться, сражение с суровой действительностью было проиграно. Два романа и сборник рассказов — три книги, приговоренные к пожизненному заключению в ящике стола. Рукописи, которые так никто и не захотел прочесть. Мертвые книги, в чьи достоинства верит (точнее, верил) только один человек — я сам. Книги, написанные на воде. Между прочим, именно этими словами и будет начинаться мой третий роман: «Сны и мечты — они как вода. Плаваешь в них, но…»

День моей окончательной капитуляции пришелся на вторник. В пятницу издатель, которому я рискнул отправить свои сочинения, оставил мне сообщение на автоответчике: «Прочел ваш сборник рассказов. Хотелось бы поговорить». Я позвонил ему в понедельник рано утром; мне сказали, что у него встреча и что он перезвонит мне позже. И действительно, он перезвонил во вторник (день моей капитуляции), часов в десять утра. Три предшествующих дня я жил как во сне — раз за разом прокручивал сообщение, предвкушая признание и мировую славу и с трудом возвращая себя с облаков на землю. Когда издатель наконец позвонил, я выслушал его с пересохшим горлом и оглушительно колотящимся сердцем (пум-пум… пум-пум…). Он говорил, говорил, очень толково и дельно, разбирал все рассказы по косточкам. Такой приятный, доброжелательный человек. А я молчал, иногда поддакивал с угодливым смешком, за который мне тут же делалось стыдно. Схватить бы его сейчас за грудки, этого приятного человека, и рявкнуть прямо в лицо: «Хватит с меня поучений! Скажи прямо, ты печатать меня будешь или нет?»

Нет, печатать меня не станут. Так он мне и сказал.

Не помню, как я повесил трубку.

«Всего доброго, приятно было познакомиться…» — «И вам всего доброго…» В каком порядке мы сказали это друг другу — тоже не помню.

Что же все-таки пошло не так?

— В некоторых ваших рассказах угадывается хороший писатель — да-да, вы можете стать им в будущем, так что непременно присылайте нам свои дальнейшие опыты. А вот романы… Романы как-то не зацепили.

«Угадывается»… «В будущем»… Бездонное время, пропасть, в которую и заглянуть-то страшно. Значит, хороший писатель во мне только угадывается… Пум-пум…

И тут беззвучно погасла настольная лампа, даже не зажужжала на прощание. Это отключили свет за неуплату — как раз сегодня истекал срок предупреждения. Вот в такие дни и ощущаешь, до чего это паршиво — жить без гроша за душой. Ни тебе счета в банке, ни заначки дома, — что называется, все свое ношу с собой. Вообще-то ничего страшного, когда тебе отрубают свет, знаю по опыту: заплатишь на следующий день, ну пусть с пеней, а не на следующий, так когда сможешь, — и свет сразу включат снова. Обидно другое: в этот раз деньги у меня были, ровно столько, сколько нужно, вот они лежат на столе — купюры и мелочь. Я бы мог спуститься в банк на углу и заплатить, но мне не хотелось отходить от телефона. Звонок от издателя был для меня важнее всего, все остальное — не в счет; я затеял с самим собой что-то вроде игры в орлянку, подбрасывая в воздухе воображаемую монетку. Орел — издатель скажет «да», и я еще успею сбегать оплатить счет. Решка — значит, нет ни черта — ни книжки, ни света, кругом темнота (ну вот, как-то само в рифму получилось). Так оно и вышло: решка, и нет ни черта… В рифму, в общем.

Я сбежал по лестнице, сжимая в руке конверт; пара монеток выскользнули из него, зазвенели по деревянным ступеням, упали в лестничный пролет и скатились к выходу. Человек из компании, который приходил отключать свет, мелькнул в толпе и затерялся среди прохожих. Я очутился на улице, причем буквально: когда я выбегал, дверь захлопнулась, а ключей у меня с собой не было. Дело поправимое: поскольку живу я один, то на всякий случай оставляю запасные ключи у друга. Оставалось только за ними съездить.

В метро я стоял у двери вагона, разглядывал собственное отражение, подрагивающее в грязном стекле, и вспоминал разговор с издателем. И вот тут-то тоска скрутила меня. Мне стало по-настоящему страшно. Я боялся будущего. Кругом была вода, я тонул. Я потерпел поражение, и от этого некуда было спрятаться.

Говорят, что солдаты умирают на войне. Но ведь конкретный солдат умирает не на войне вообще — он умирает в какое-то конкретное мгновение, в конкретной битве. Может, это незначительная перестрелка, бой местного значения, мимо которого равнодушно пройдет официальная история, но для него важнее боя нет, ведь его собственная история на этом заканчивается. Каким бы он ни был, этот день, — это день его смерти, а она у него одна, другой не будет. И корабли тоже тонут не в океане, а в точке со строго определенными координатами широты и долготы. И происходит это в определенный день и час.

Вот и я не просто пошел ко дну — это произошло солнечным майским днем, глубоко под землей, между станциями Гран-Виа и Трибуналь. И никому не было до этого дела, некому было меня подбодрить, сказать мне: «Давай соберись, попробуй еще раз!» Равнодушное молчание напоминало о том, что мне не суждено стать писателем. Тяжелое, суровое молчание, от которого мне некуда было деться. Мечты — они как вода, ни конца у них нет, ни края. А вот у поражения, пожалуй, есть начало. У него даже дверь есть. Ты откроешь эту дверь, переступишь порог, закроешь ее за собой. А затем шагнешь — неуверенно, робко, еще не веря, что это случилось с тобой. И теперь ты один, и тебе страшно.

Я и впрямь испугался. Нет, не за свою литературную карьеру, которая завершилась, так толком и не начавшись. Я попросту не знал, что теперь делать. Пока я жил мечтами о признании, нужда как-то отходила на второй план. Подумаешь, денег нет, говорил я себе. После лишений рано или поздно придет успех, а значит, неудобства и горести — ерунда. Да, приходилось перебиваться случайными заработками, браться за всякую халтуру, но что за беда? Наступит день, когда все это наполнится смыслом. И вот сегодня все это рухнуло. Вернее, рухнуло уже давно, просто в этот вторник до меня с большим опозданием дошло, что я стою посреди развалин, в которые обратилась моя жизнь.

Вот кому повезло, так это Энрике. Мой друг детства (это к нему я ехал сейчас за ключами) тоже когда-то надеялся воплотить в жизнь юношескую мечту и стать режиссером. Правда, он оказался умнее меня — а может, просто удачливее — и свой замок строить начал все-таки с фундамента. Он подвизался в отцовской фирме (отец у него занимался ремонтом и перепланировкой старых зданий) и неплохо зарабатывал. Однажды, говорил он, я войду в мир кино. Войду как полагается, с парадного хода, с чеком в руке, и не буду ни от кого зависеть.

Видя мое отчаяние, Энрике убедил меня поработать временно в их фирме — подготовить под покраску стены квартиры, где шел капитальный ремонт. У меня было до того скверно на душе, что присоединиться к шумной компании каменщиков и сантехников казалось немыслимым, но мой чуткий друг не случайно предложил мне этот вариант: бригада была занята на другом объекте, и работать мне предстояло в полном одиночестве. Я согласился: немного денег, немного одиночества, подальше от всех и от всего. Тут меня никто не достанет…

Дом стоял в начале улицы Мендес Альваро, у площади Аточа. Старое пятиэтажное здание наконец освободилось — съехал последний жилец, занимавший мансарду. Хозяин терпеливо ждал, никому больше не сдавая жилье, и вот теперь собирался оборудовать современные квартиры, которые наверняка принесут потом неплохой доход.

Итак, холодным ноябрьским утром, в восемь часов, я стоял перед домом, где мне предстояло теперь работать. Движение было довольно оживленное, по площади сновали прохожие. Я осторожно вошел в дом, чувствуя себя неловко, словно то, чем я тут собирался заниматься, — срывать со стен старые обои — было вторжением в чужую жизнь. Закрыл за собой дверь подъезда — и тишина сразу сгустилась и будто затаилась, подстерегая меня.

Я поднялся по лестнице на самый верх. На площадке перед мансардой меня поджидали орудия труда — два ведра, одно в другом, разнообразные кисти и шпатели, банки с жидкостями неизвестного мне назначения… Я представил себе, что все эти предметы — некие таинственные существа, распоряжающиеся моей жизнью, моим будущим, ненасытные, жестокие, неумолимые, — и даже подходить близко не стал. Вынул из кармана ключи, которые дал мне Энрике; один из двух подошел, и я вошел в квартиру.

Комната была одна, зато просторная, да еще ванная и кухня, совсем маленькие, но оснащенные всем необходимым. Стены в гостиной были оклеены старыми выцветшими голубыми обоями. Первым делом мне нужно было сорвать эти обои. Наклонный потолок мансарды плавно переходил в стену, где из двух широких окон открывался чудесный вид на площадь и на Музей королевы Софии. Мебели было совсем мало: стол, единственный стул, кресло с прожженной сигаретами обивкой, старый комод, поеденный древоточцем, книги и бумаги на полках стеллажа, телевизор и видеомагнитофон — допотопные, поэтому небось их никто забирать не стал. В глубине у самой стены — узкая холостяцкая кровать, безупречно заправленная. Кто же это так старался? Наверное, бывший жилец, перед тем как уйти отсюда насовсем. Эта подробность красноречиво подчеркивала его одиночество и почему-то кольнула меня. Вот человек живет один; может, он счастлив, а может и нет, кто знает, но с ним рядом никого — это точно. Однажды утром он встает, принимает душ, заправляет постель и выходит на улицу, чтобы больше никогда сюда не вернуться. Потом приходит бригада ремонтников и уничтожает саму память о нем. А потом эту квартиру — отремонтированную, сверкающую чистотой — купит или арендует другой человек. Он переступит порог, довольный удачным приобретением, станет прикидывать, куда повесит картины и плазменный телевизор, представлять, как сложится его жизнь на новом месте. И первым чужаком, вторгшимся в это жилище, оказался я. Я почувствовал себя осквернителем.

Громкий звук мобильника испугал меня. Я сунул руку в карман, но тут же осознал, что рингтон не мой. В квартире звонил другой телефон.

Звонок доносился из комода. Я принялся открывать ящики — телефон оказался во втором, он лежал на стопке постельного белья рядом со старой картонной папкой. Неуютно держать в руках чужой мобильник. Я было дернулся ответить на звонок, но передумал. Хоть бы автоответчик сработал, что ли… Почему-то я никак не мог собраться и приняться за работу.

Я открыл папку. Какие-то бумаги, две копии удостоверения личности на имя Хоакина Дечена. Энрике, помнится, произносил это имя — так звали съехавшего жильца. Дечен смотрел на меня с тем настороженным и удивленным выражением лица, с которым мы обычно фотографируемся для официальных документов.

Автоответчик наконец сработал, но звонивший не стал оставлять сообщение. Тем лучше, нет искушения его прослушать.

Я взял шпатель и намочил тряпку под краном на кухне. Подошел к стене — той наружной, наклонной. Смочил поверхность, принялся соскребать обои. Под слоем голубой бумаги обнаружился другой, в серых звездочках. Два временных пласта. Я соскребал их вместе, но на самом деле один слой вполне мог отделять от другого солидный срок — лет эдак двадцать пять — тридцать. Если предположить, что все эти годы здесь жил один и тот же человек, попытался прикинуть я, то, допустим, он оклеил квартиру голубыми обоями в семьдесят пятом, а обоями со звездочками — в пятьдесят втором (если тогда уже существовали обои). Первый слой он клеил лет в двадцать пять, а за второй взялся, когда ему уже перевалило за пятьдесят.

Я вошел в работу. Мокрая тряпка, шпатель, взад-вперед. Каждое движение шпателя разрушало границу между временными пластами, превращая ее в труху, которой одна дорога — в мусорное ведро; память о жизни бывшего жильца потихоньку становилась обрывками пыльной бумаги у меня под ногами. Из-под обоев уже выглядывала гипсовая стена — неровная, в царапинах. Некоторые из этих царапин напоминали буквы, буквы, казалось, складывались в слова.

Да это же и вправду слова. Я всмотрелся: при желании их можно разобрать.

И тут меня напугал еще один звонок — долгий, пронзительный. Это был домофон.

— Да? — снял я трубку.

— Это курьер, — ответил голос, слегка приглушенный уличным шумом. — Хоакин Дечен здесь живет?

Хм… и да, и нет. Да — потому что это действительно был адрес Дечена. Нет — потому что он больше здесь не жил. Но я не стал вдаваться в подробности.

— Да, здесь.

В домофоне загрохотало — похоже, курьер понесся по лестнице наверх, не дожидаясь ответа.

Вскоре, отдуваясь, он уже стоял у двери мансарды. Что-то было в нем такое, что я почувствовал род солидарности. Наверное, возраст: для курьера он выглядел немолодо, ему было хорошо за тридцать. Может, выпускник университета, которому так и не удалось найти применение диплому, или безработный, вынужденный соглашаться на любое предложение на бирже труда. До чего же я устал, однако, и как мне все осточертело… Мы оба с этим парнем, похоже, заняты не своим делом.

— Ну и лестницы тут у вас! — выдохнул он вместо приветствия.

Вероятно, у него это дежурная фраза, чтобы клиент не скупился на чаевые.

— А мы скоро лифт поставим, — ответил я.

Это была чистая правда, установка лифта входила в ближайшие планы домовладельца, и все же курьер смерил меня скептическим взглядом, словно сомневаясь, что человек с мокрой тряпкой и шпателем в руках способен на такое серьезное дело. Он протянул мне прямоугольный пакет, запечатанный в полиэтилен.

— Для сеньора Хоакина Дечена.

Я заколебался. Взять пакет или все-таки не стоит?

— Да вы не беспокойтесь, за все заплачено, — по-своему истолковал он мое замешательство. — Вот здесь распишитесь.

Я нацарапал какую-то закорючку, и курьер унесся вниз по лестнице.

Ну вот, еще одно искушение для моего врожденного любопытства. Сначала мобильник (это испытание я, можно сказать, выдержал с честью, не стал отвечать на звонок), а теперь еще и пакет: так и просится в руки, а кругом никого…

Я разрезал шпателем полиэтиленовую обертку, — да ничего тут такого нет, вовсе я не вторгаюсь в чужую частную жизнь. Внутри лежал еще один конверт — обычный, белый, бумажный — и квитанция из типографии: заказ сеньора Дечена… брошюровка рукописи и переплетные работы… обложка из синтетического материала, имитация натуральной кожи… Речь явно шла о содержимом белого конверта — значит, в нем книга. Но конверт запечатан, а на нем ни слова — ни кому, ни от кого, ни адреса, ни логотипа типографии. Совершенно безличный конверт, при желании я вполне мог вскрыть его, а потом заменить другим, точно таким же… И я разорвал его и вытащил книгу. Под зеленой обложкой скрывалась пачка листов, исписанных от руки аккуратным, разборчивым почерком — видимо, это писал тот самый неведомый мне Дечен. Ну уж пару первых строчек я могу себе позволить прочитать, я это заслужил. Ладно, пять строчек, сказал я себе, пять строчек — это еще не грех, так, невинное любопытство. И чтобы скрепить этот договор с самим собой, я торжественно произнес вслух:

— Пять строчек. Только пять! Идет? — и ответил себе не менее торжественным тоном: — Идет.

Ну что ж, все в порядке, с собой я договорился.

Я открыл книгу и прочитал:

Констанца… Констанца… Констанца…

Я повторяю твое имя вполголоса, а потом наконец решаюсь написать его. Пожалуй, лучше всего будет начать именно так. Твое имя, ты. Теперь всякий раз, когда меня станут одолевать сомнения, я буду смотреть на буквы, составляющие твое имя, и они придадут мне мужества.

И неважно, что тебя больше нет. Скоро ведь и меня тоже не станет, верно?

Тут и заканчивались мои пять строчек. Я захлопнул книгу, жалея, что не догадался выторговать у себя не пять строк, а, к примеру, десять. Ничего не поделаешь, слово надо держать.

Я снова взялся за работу, решив попозже найти какую-нибудь причину, чтобы прочесть еще немного. И тут я вспомнил про слова, нацарапанные на стене. Не стал бы я их разбирать — того, о чем я расскажу, не случилось бы. Но я подошел поближе и прочитал их.

Две строчки — имя, а под ним дата:

Констанца

7.11.36

В случайные совпадения я не верю. Убежден: у всего происходящего есть причина. Совпадениями мы, идя на поводу у своего невежества или трусости, обычно называем загадки, которые нам не под силу разрешить. А у меня вдобавок есть личный пунктик — увлеченность датами и всем, что связано со временем.

7.11.36. Седьмое ноября тысяча девятьсот тридцать шестого года. Почти семьдесят лет тому назад чья-то рука начертила на стене имя женщины — то же имя, с которого начинается зеленая книга. Я пригляделся повнимательнее: перед семеркой была написана робкая, неуверенная шестерка, но ее потом кто-то энергично перечеркнул, будто автор передумал и решил исправить ошибку. Кто же и при каких обстоятельствах написал эти строки, которые я сейчас читаю? И что он чувствовал при этом? 7.11, седьмое ноября — эту дату вывела когда-то на гипсе чья-то рука. А обнаружил я эту надпись шестого ноября, и вот стою тут и ломаю голову, кто мог написать это здесь шестьдесят восемь лет тому назад. Еще несколько часов — и круг времени замкнется. А может, уже замкнулся: ведь неизвестная мне рука захотела увековечить сначала шестое ноября тридцать шестого года… Как бы то ни было, приближалась — или уже наступила — годовщина какого-то события, о котором я понятия не имел, но которое наверняка сыграло особую роль в жизни человека, написавшего эту книгу.

Интересно, смогу ли я удержаться и не продолжить чтение?

Констанца… Констанца… Констанца…

Я повторяю твое имя вполголоса, а потом наконец решаюсь написать его. Пожалуй, лучше всего будет начать именно так. Твое имя, ты. Теперь всякий раз, когда меня станут одолевать сомнения, я буду смотреть на буквы, составляющие твое имя, и они придадут мне мужества.

И неважно, что тебя больше нет. Скоро ведь и меня тоже не станет, верно?

В самом начале я повторил твое имя три раза. Ровно три — столько, сколько нужно. Четыре или, к примеру, два — это было бы неправильно. Три Констанцы, три — не больше и не меньше. Три женщины, живущие в моем сердце. Хотя на самом деле я обращаюсь к тебе, к первой Констанце, к той, без которой не было бы и двух остальных. К тебе, моя Констанца. А ведь ты так и не узнала ни о чем, даже не догадывалась, до чего мне хотелось заслужить право называть тебя именно так…

Моя Констанца.

Я пишу эти строки, хоть и знаю, что тебе не суждено их прочитать. Это все равно что чертить в воздухе невидимые прозрачные линии. Вот уже давно я живу внизу. Ниже неба. Это моя судьба. Другой у меня нет и не будет. Даже если бы я нашел в себе силы попытаться что-нибудь изменить. И что с того, что когда-то мне довелось испытать радость полета.

Все позади. Мое крылатое время осталось в прошлом. В самом страшном углу, где хранится то, что нам не дано забыть. Воспоминания одолевают меня, и все они мучительны. Когда я вспоминаю о чем-то чудесном, мне больно оттого, что этого уже не вернуть. Но есть и другие воспоминания, ужасные, от них во мне вновь и вновь оживает чувство вины; каждое утро я ощущаю чью-то немую укоризну.

В самом начале я кое-что от тебя утаил. Я умолчал о том, что на самом деле не рождался на свет. Спрашивается, зачем было скрывать это от тебя — ведь ты бы ничуть не удивилась и приняла эту новость просто и естественно. Ты была воплощенным благородством.

Так вот, это чистая правда: я не рождался на свет. Мне ведь так и не довелось узнать, где я родился и кем была моя мать. Поскольку никто так и не удосужился сообщить мне что-то определенное, я предполагаю, что она была не замужем, а тот мужчина, друг или случайный любовник, бросил ее — так же, как она сама потом бросила меня. Итак, матери у меня не было, хотя ее обязанности в какой-то степени взяли на себя семь монахинь из сиротского приюта, в котором я впервые осознал, что живу на этом свете. Что касается неведомого мне отца, с годами я стал его наделять лицами сменявших друг друга приютских учителей. Учителя говорили нам о небе, о Боге, живущем там. «Хоть ты и сирота, Он любит тебя, как и всех детей на свете», — повторяли мои ненастоящие отцы и ненастоящие матери. Только все они врали. Я смотрел наверх и не видел там ничего чудесного. И чувствовал себя тем, кем и был в действительности: несчастным беспомощным существом, которого вытолкнули в этот мир и бросили на произвол судьбы. Как и все приютские, я был чудовищно одинок.

Однако настал день, когда я узнал о настоящем чуде, которое произошло в небе.

Это случилось в двадцать шестом году. Мне было пять лет, и я бы, конечно, не запомнил дату, если бы событие, о котором пойдет речь, не стало достоянием истории. Эта фотография обошла первые полосы газет: на фоне черно-белого неба, неподвижного, как театральный задник, в воздухе парил, ни на что не опираясь, загадочный зверь с деревянными крыльями. Это был самолет под названием «Плюс Ультра». Два легендарных испанских летчика, Рамон Франко и Хулио Руис де Альда, вместе с механиком Пабло Радой перелетели океан на сооружении из досок и тряпок, ну и с мотором внутри. Геройский подвиг покрывших себя мировой славой первооткрывателей неизведанных воздушных путей и все такое. Не помня себя от восторга, я стянул газету, вырезал фотографию и спрятал подальше. Этот сложенный вчетверо клочок бумаги, который я хранил под матрасом, стал моей первой — и долгие годы единственной — собственной вещью, первой игрушкой мальчика, который до этого дня не умел мечтать. В тишине и темноте огромной общей комнаты, пока мои товарищи спали, я принял решение: я стану прославленным летчиком, настоящим героем, первопроходцем воздушных маршрутов, о существовании которых никто и не догадывается. Я перелечу через океаны, чтобы соединить континенты, народы, людей… Я буду летать, и этот бескрайний мир станет моим!

Целых десять лет эта мечта помогала мне выжить и давала мне силы. Мечтая о полетах, я пережил конец двадцатых годов и начало тридцатых, простился с детством и стал подростком.

Судьбу тех, кому исполнилось пятнадцать, решал обычно директор приюта. По своему разумению он заносил имена выпускников в одну из двух колонок списка: первая колонка — в казарму, вторая — в семинарию.

В тот день решающего выбора за спиной директора угрожающе возвышались две кучи одежды: в одной — военные мундиры, в другой — сутаны. Облачение это было ненастоящее, его сшили для нас монахини. Моя неразговорчивость, моя склонность к уединению (наедине с собой я мог без помех отдаться мечтам о полетах) были истолкованы как религиозное призвание, имя мое вписали во вторую колонку. Разумеется, моим желанием никто не интересовался.

Если не считать нескольких прогулок по окрестностям, я никогда еще не покидал приюта. В тот летний день тридцать шестого года меня вместе с тремя такими же сиротами вышвырнули в большой мир; обшарпанный автобус вез нас навстречу туманному будущему. Шоссе, по которому мы ехали, соединяло городки и поселки со столицей нашей провинции; в этой самой столице, в Авиле, я никогда не бывал. Я вез с собой сумку со скудными пожитками, среди которых была и та самая черная сутана. Мои товарищи жались друг к другу на передних сиденьях, словно желая отгородиться от остальных пассажиров, мне же хотелось побыть одному, и я сел в самом хвосте. Чтобы придать себе мужества, я взглянул на свой талисман — вырезку с фотографией чудо-самолета. Какое там! Слезы страха и отчаяния подступили к глазам, и я неудержимо разрыдался. Эти слезы и решили мою судьбу.

Откуда-то возник носовой платок — выцветший, но чистый. Схватив его, я поспешно утер слезы; затем поднял глаза.

Передо мной стоял один из моих одноклассников. Услышав, что я плачу, он подсел ко мне. Это был тихий, неразговорчивый мальчик — такой же неразговорчивый, как я; за все эти годы мы едва ли перекинулись парой слов.

— Эй, ты чего? — встревожено спросил он.

Глаза у него тоже были красные, и я чуть воспрянул духом. Мне нужно было кому-нибудь довериться.

— Не хочу я в священники. Я солдатом быть хочу, — приврал я. Вовсе я и не хотел в солдаты, но надеялся попасть в авиацию — тогда бы исполнилась моя мечта.

Мальчик посмотрел на сутану, выглядывавшую из моей сумки. Сам он уже переоделся в импровизированную военную форму.

— А вот я бы лучше священником стал, — сказал он. И, похоже, в отличие от меня, совершенно искренне.

Наверно, мы подумали это одновременно. Нам даже не пришлось ничего объяснять друг другу. На смену комку в горле пришло лихорадочное возбуждение: действовать!

Незадолго до Авилы, на последней остановке в какой-то деревушке, мы с моим новым другом вышли из автобуса и в кафе на площади зашли в туалет. Когда мы вернулись в автобус, на нем была моя сутана, а на мне — его военная форма. Выглядел я в этой форме довольно нелепо — она была мне мала.

Вскоре автобус уже въезжал в город. Наши дороги вот-вот должны были навсегда разойтись. Я засунул руку в карман брюк и извлек оттуда запечатанный и сложенный вчетверо конверт, который дали мне монахини. Мой друг взглянул на него, порылся в своем узелке и вытащил из него такой же конверт — правда, не измятый, без сгибов. В конвертах были рекомендательные письма от директора приюта, адрес, по которому каждый из нас должен был явиться, и карточка, на которой значились имя (на моей — Хавьер Альварес), возраст и кое-какие другие данные. Мы обменялись конвертами. Я судорожно сглотнул слюну, это я хорошо помню. Не знаю, отчего мне стало не по себе — оттого ли, что в этот миг я отказался от своего имени, от своей судьбы, или оттого, что понял: это новое, чужое имя, эта чужая судьба теперь мои навеки.

Никто ничего не заметил — ни водитель, ни пассажиры. Нашим перепуганным товарищам, озабоченным собственной судьбой и первой встречей с большим миром, тоже было не до нас. Я был никто и мой сообщник — тоже. Нас попросту не существовало. А раз так, кому какое дело до того, что мы с ним обменялись именами и судьбами?

На прощание мы с ним крепко обнялись. Я испытывал сильное, незнакомое мне чувство — будто мы с ним заодно против целого мира. Наверное, догадался я, это и есть та самая дружба, о которой столько раз упоминали учителя и монахини, никогда толком не объясняя, что же это, собственно, такое.

Надо же, какой она оказалась короткой, эта моя первая настоящая дружба, думал я, глядя вслед товарищу, отправившемуся на поиски семинарии. Я пожелал ему удачи. И себе тоже.

Прощай, падре Хавьер, будь счастлив!

Я открыл конверт, предназначавшийся моему другу, и прочитал адрес казармы и имя капрала, к которому мне следовало обратиться. Туда я и направился, то и дело спрашивая дорогу у прохожих.

Час спустя, когда жаркое солнце уже перевалило за полдень, я очутился перед большим зданием из серого камня. По бокам входной арки стояли две будки, в каждой по часовому. Посреди большого двора, окруженного хозяйственными постройками, был врыт флагшток с испанским флагом — красным, желтым и лиловым; раньше я видел этот флаг на плакатах и открытках, да еще в особо торжественных случаях, по большим праздникам, когда директор приюта велел вывешивать флаг во дворе.

Я глубоко вздохнул и подошел к воротам.

Один из часовых бесцеремонно остановил меня.

— Эй, парень! Ты куда это?

— Я из приюта Сан-Хуан-де-Дьос, — объяснил я, будто это место было центром Вселенной и каждый обязан его знать.

Часовой ухмыльнулся и переглянулся с напарником. Форма у них была настоящая, и я густо покраснел, устыдившись своего маскарадного костюма, хоть и с любовью сшитого, но все равно нелепого. Вдобавок она мне мала была, эта невзаправдашняя форма, — в общем, то еще зрелище.

Я протянул солдату свой конверт. Тот открыл его, пробежал глазами письмо.

— А, понятно… Значит, так… Тебя как звать-то, парень? — спросил он, не отрывая глаз от бумаги, машинально, а не потому что заподозрил что-то. Он и представить себе не мог, что я не знаю, какое имя значится там, в той бумаге. Я и не сообразил туда заглянуть. Это же надо быть таким идиотом… Я молчал, проклиная себя; сердце билось уже где-то в горле, лицо залило жаркой краской.

— Да что это с тобой такое? Ты что, имени своего не знаешь?

— Я из приюта Сан-Хуан-де-Дьос, — тупо повторил я. Меня трясло от ужаса. Вот сейчас из-за такой ерунды мой обман раскроется, меня отправят в семинарию, и все — прощай, мое летное будущее, прощай, слава.

— Тихо вы! — вдруг прикрикнул на нас другой часовой. — Полковник едет!

Черная машина вынырнула из-за угла и приближалась к главному входу. Часовой вернул мне конверт и вытянулся по стойке смирно. Я топтался на месте.

— Давай уже, — прошипел часовой, — заходи, быстро! Чтоб я тебя здесь не видел!

Ему не пришлось повторять дважды. Я юркнул в ворота и притаился в уголке. Впрочем, можно было и не прятаться: внимание немногочисленных солдат во дворе казармы было приковано к черной машине, которая притормозила у входа в главный корпус. Из машины выскочил офицер и поспешно открыл заднюю дверцу. Маленький толстячок с седой бородкой — видно, это и был полковник — вышел из машины и засеменил к воротам.

Я открыл конверт и прочитал вслух:

— Хоакин Дечен. Хоакин Дечен. Меня зовут Хоакин Дечен, — повторил я несколько раз. Ни за что теперь не забуду.

Так я впервые услышал свое новое имя, еще вчера принадлежавшее другому. Имя, которому суждено было сопровождать меня до сегодняшнего дня, когда я пишу тебе эти строки — туда, в твою дальнюю даль, в твой уголок неба.

Мне тут же показали, где я могу найти капрала. Озабоченный, все время куда-то спешащий, капрал заправлял всей работой на кухне. Он равнодушно взглянул на мое рекомендательное письмо и кивнул.

— Картошку чистить умеешь?

Конечно же, я умел, в приюте мне часто доводилось помогать на кухне, но я не успел и слова произнести — он не ждал ответа.

— Ладно, все равно. Не умеешь, так научишься. Давай начинай. И шкуру срезай тоненько, нечего добро переводить.

Он ткнул пальцем куда-то у меня за спиной. Я обернулся и опешил. Целая гора картошки занимала половину подсобки. Он что, издевается? Здесь, наверное, миллион картофелин…

— Вот эти баки наполнишь, — капрал указал на три емкости великанского размера: мы с ним и еще пару человек свободно могли бы спрятаться там с головой. — И смотри мне, чисть как следует! Шкуру опять же тоненько срезай. Наполнишь доверху — найдешь меня, я тебе койку твою покажу. Давай, вперед!

И вышел, оставив меня наедине с картофельной горой.

Я воодушевленно взвесил на ладони картофелину, убеждая себя, что это первая ступенька лестницы, которая рано или поздно приведет меня в небо — то самое небо, где обитают летчики. Затем извлек на свет божий свою драгоценность — сложенную вдвое газетную вырезку с фотографией полета «Плюс Ультра» — и положил ее рядом, чтоб она придавала мне мужества. На стене висела старая засаленная карта Испании, в отдельном квадратике на ней была карта провинции, а сам город Авила обозначался жирной точкой.

Пройдут годы, и я буду свободно читать любую карту, но в те первые дни новой жизни все вокруг вызывало у меня благоговейный восторг: я ведь не видал ничего, кроме приюта, окрестных полей и деревень, куда нас иногда вывозили на прогулку. Мир казался мне пустой доской, на которую я, бесстрашный исследователь-первопроходец, наносил все новые и новые места, все более отдаленные, все более масштабные: сначала приют, потом провинция, через которую мы ехали на автобусе, и вот, наконец, казарма — она была так близко от Авилы, что солдаты пешком ходили туда в увольнение. И кто знает, может, когда-нибудь я попаду в Мадрид?… Куда еще стремиться будущему летчику, как не в столицу Испании?

Я принялся чистить картошку, напевая себе под нос, чтобы не так скучно было. Картошка раз, картошка два… и так до десяти; потом опять: картошка раз, картошка два… и снова до десяти. Развлечение, конечно, так себе, но что поделаешь. Повторив свою присказку десятки и десятки раз, я позволил себе заглянуть в первый бак, куда отправлял, словно мяч за мячом, очищенные картофелины. С ужасом убедившись, что даже до половины не сумел наполнить этот бездонный колодец, я почувствовал, как земля уходит у меня из-под ног. Я прислонился спиной к стенке бака и, тяжело дыша, сполз по ней на пол. Нет, говорил я себе, я решил и своего добьюсь, и ничто меня не остановит. Но руки, покрывшиеся волдырями, нестерпимо болели. Мне хотелось плакать, хотелось вернуться к монахиням, хотелось умереть. Я уже готов был отказаться от своей мечты о небе.

И тут я вздрогнул от звука горна. Играли побудку. Неужели уже утро? Я выглянул в окошко — и вправду рассвело. Во дворе казармы я заметил какое-то оживление. Я вскарабкался на картофельную гору и, уцепившись за подоконник, припал к другому окну — пошире и повыше.

Вооруженные солдаты выстроились на плацу. Вчерашний полковник и еще два офицера, вытянувшись по стойке смирно, стояли у флагштока, по которому вверх ползло полотнище. Я растерялся: знамя изменилось. Теперь оно было только красное и желтое, без лиловой полоски [1].

— Солдаты! — выкрикнул полковник, сжимая в руке пистолет, который он только что вытащил из кобуры. — Несколько часов тому назад наша славная армия восстала с оружием в руках против Республики и ее продажных правителей. Настало время спасти Испанию! Да здравствует Испания!

— Ура-а-а!

— Да здравствует армия!

— Ура-а-а!

— Солдаты! — продолжал он, когда крики утихли. — Настал час выполнить ваш священный долг! Помните об этом! Надлежащие распоряжения вы получите от своих командиров.

Тут я потерял равновесие и покатился вниз по картофельному склону; сверху на меня посыпалась неочищенная картошка.

Вот так, Констанца, началась для меня гражданская война, не будь которой, я никогда бы не узнал тебя.

Существуют ли на свете случайности? Этого я никогда не знал, не знаю и сейчас. Если бы за пятнадцать лет до начала войны меня, новорожденного, отправили в другой приют, в одну из тех провинций, что сохранили верность Республике, история моя была бы совсем другой. Наверняка я бы никогда не узнал о твоем существовании. Но и в провинции, ставшей на сторону мятежников, все равно все пошло бы по-другому, не случись события, без которого мы с тобой никогда бы не встретились. Событием этим стало появление в моей жизни капитана Луиса Кортеса.

Это случилось в двадцатых числах июля, ранним утром. Война к тому времени шла уже с неделю.

Я закончил работу на кухне и безуспешно пытался уснуть на своей койке. Мне было одиноко, и теперь, с началом войны, к одиночеству примешивалась тревога. Нет, в казарме, за пределы которой я вообще не выходил, царило спокойствие. В Авиле мятежники взяли власть без единого выстрела. И все же затишье это было тоскливым. Я слышал, о чем говорили солдаты, которые возвращались с заданий из города и окрестных деревень. Повсюду шла охота на наших врагов, их хватали, сажали в тюрьмы, расстреливали. Только вот врагами этими были обычные местные жители. Моим монахиням наверняка ничто не угрожает, они ведь за наших. Но не случилось ли чего с парнем, который каждое утро привозил хлеб к нам в приют? Он был постарше меня, почти совсем взрослый; монахини ласково называли его «красным» и часто говорили шутя, что когда-нибудь он непременно угодит за решетку, если не перестанет «городить всякую ересь». Что с ним теперь? Может, его забрали? А может, уже расстреляли? Эти мысли не давали мне покоя на рассвете того июльского дня.

И тут я услыхал этот волшебный шум. Я слышал его впервые в жизни, но столько раз воображал себе, что почти узнал. Странно: незнакомые звуки, внезапно раздавшиеся среди полной тишины, могут с непривычки испугать человека. А вот этот шум наполнил мое сердце ликованием. Он доносился издалека. А вдруг это?… Не веря себе и все-таки надеясь, я осторожно встал и оделся, стараясь не разбудить других ребят, которые спали рядом. Я выскользнул во двор через боковую дверь и спрятался за кабиной грузовика, стоявшего в нескольких метрах у входа. Меньше всего мне хотелось, чтобы кто-нибудь меня заметил и заставил вернуться в казарму.

Кажется, здесь меня никто не увидит. Сердце оглушительно колотилось, не давая толком прислушаться, но все-таки, собравшись, я различил вдали этот механический мерный шум, исходящий — в этом я уже не сомневался — откуда-то сверху. Он доносился с неба, этот шум, и он приближался. У меня больше не было сил терпеть; забыв об осторожности, я вышел из своего укрытия и встал посреди двора.

Рокот становился все отчетливей. Я вглядывался в небо. Север, юг, восток, запад… ничего не видно. Пусть это окажется правдой, а не игрой моего воображения! — взмолился я. А что если это гудит какой-нибудь танк с плохо смазанным мотором?… Да нет, быть такого не может. Рокот доносился сверху, в этом я был уверен. Только вот откуда? И тут я сообразил. Чтобы сесть, самолету нужна посадочная полоса, а для этой цели здесь годилось только одно место — большой ровный пустырь позади казармы.

Туда я и побежал, надеясь увидеть там свою мечту, словно от этого зависела моя жизнь. Я встал посреди пустыря, вглядываясь в небо из-под руки и стараясь дышать потише, чтобы возбужденное сопение не помешало мне определить, откуда все-таки доносится рокот мотора.

Три человека в коричневых комбинезонах вышли из сарая, переоборудованного под мастерскую, и направились к тому месту, где я стоял. Они оживленно переговаривались, улыбались, делились друг с другом папиросами — словом, им было не до меня. Только бы они не заметили моего присутствия до того, как самолет приземлится! А он уже был совсем близко, и мотор его ревел мощно и ликующе.

Вдруг один из механиков поднял глаза и увидел меня. Он бросился ко мне, размахивая руками. Все мои мысли были только о приближающемся самолете, я был на седьмом небе от счастья и не сразу понял, чего хочет от меня этот перепуганный человек. Предупредить меня о какой-то опасности, что ли? Я обернулся — и в нескольких шагах от себя увидел смерть. Прямо на меня надвигался огромный самолет. Еще мгновение — и его лопасти разрубят меня на части.

Бежать? Поздно! Я не мог издать ни звука — только зажмурился изо всех сил. И вот тогда из моей груди вырвался вопль, которого, конечно, никто не услышал из-за чудовищного рева мотора. Чья-то рука ухватила меня за шиворот, подняла в воздух и потащила. Я безвольно болтался на весу, как тряпичная кукла, даже не пытаясь ухватиться за что-то. Теперь, много лет спустя, мне кажется, что я вообразил, будто лечу, и вопреки страху находил в этом процессе некоторое удовольствие. Мои губы шевелились, бормоча вместо молитвы привычную дурацкую присказку: картошка раз, картошка два, — только считал я не картофелины, а метры, которые пролетел в воздухе. Раз, два — и так до десяти. Раз, два… Я грохнулся на землю, меня еще немного протащило по гравию. Камешки царапали мне ноги, грудь, лицо… И вот наконец я остановился. Можно сказать, совершил посадку. Все болело. Я попытался открыть глаза — и, как ни странно, мне это удалось.

Жив я или мертв? А может, я где-то посередине, на полпути к смерти или, наоборот, к жизни?

Кто-то тряс меня изо всех сил и что-то кричал мне в самое ухо. Монахини рассказывали нам про Святого Петра, про то, что он носит при себе ключи от райских врат, а вот насчет того, что он трясет новоприбывшего как грушу, ничего не говорили.

Я поднял глаза. Самолет опять набирал высоту. Затем он развернулся и снова пошел на посадку. Может, он решил вернуться, чтобы добить меня? Как бы там ни было, я не трогался с места — просто не мог отвести от него глаз. Он снизился, ловко управившись с ветром и воздушными потоками, коснулся колесами земли и покатился на бешеной скорости, время от времени взбрыкивая, как разъяренный жеребец. Потом он начал тормозить; мне уже не казалось, что он вот-вот развалится. Вскоре, сбавив скорость, он плавно, уверенно и неспешно заскользил по полосе.

Хотя на мне живого места не было, я расплылся в широкой улыбке: до меня дошло, почему я остался в живых. В самый последний момент, увидев меня, летчик ухитрился снова поднять самолет в воздух, чтобы меня не переехать. Он спас мне жизнь! Я смотрел на кабину. Вот сейчас он выйдет через эту дверцу. Двое механиков уже бежали к самолету. Третий, присев на корточки рядом со мной, тряс меня, повторяя: «Ты цел?» Я небрежно отмахнулся: он мешал мне увидеть летчика.

Дверца открылась. Из самолета вышел он… Летчик.

Он спрыгнул на землю. Механики тут же занялись самолетом, а он решительно зашагал прямо ко мне. Похоже, он был в ярости. Одет он был в серый летный комбинезон, поверх комбинезона — китель, застегнутый доверху на все пуговицы, на шее — небрежно повязанный темно-красный платок. И еще пистолет в кобуре на поясе и коричневый летный шлем на голове, я такие раз сто видел на фотографиях, — кожаный, с защитными очками. Он снял шлем, и сразу бросился в глаза контраст между белой кожей вокруг глаз и слоем пыли, покрывавшим его лицо — молодое, гладко выбритое, с очень светлыми голубыми глазами. Я поднялся на ноги, не отводя от него восторженного взгляда. Летчик, живой, взаправдашний!

— Ты какого черта там торчал, как столб?! Я же тебя чуть не убил! Да и сам чуть не убился. Эй, мальчик, я с тобой говорю!

Это была правда. Он говорил со мной, кричал на меня. Самый настоящий летчик! Меня охватил восторг. Меня обругал настоящий летчик! Он обратил на меня внимание, я существую для него! Я задыхался от гордости. Казалось, теперь мне по плечу любой подвиг.

— Ты… ты летал через океан, да? — не помня себя от восторга, выпалил я. Моя неожиданная выходка привела его в замешательство. Он вопросительно посмотрел на механиков; один из них пожал плечами. — Скажи, ну пожалуйста! — я до того осмелел, что вцепился в рукав его комбинезона; наверно, это один из героев «Плюс Ультра» — Рамон Франко или Руне де Альда, пронеслось у меня в голове. — Ты летал через океан?

Он уставился на меня. Потом рассмеялся.

— А ты вообще откуда такой взялся?

Я замялся. Непросто ответить на этот вопрос. Один из механиков отозвался вместо меня:

— Этот мальчик — помощник на кухне, мой капитан.

Капитан! Значит, летчик, который меня только что чуть не убил — капитан! Ну какого черта механик ляпнул про кухню…

— Я… я летчик! — гордо заявил я. — Ну то есть стану летчиком… когда-нибудь.

Капитан задумчиво посмотрел на меня — как мне показалось, с искренней симпатией. Потом снова улыбнулся.

Один из механиков обратился к летчику:

— Капитан Кортес, прошу прощения, но полковник ждет вас.

Вот дурак, и надо же было все испортить…

Не глядя на него, Кортес протянул мне свой шлем.

— Бери. Пусть побудет у тебя, пока я не вернусь.

Я схватил это сокровище, почти напуганный щедростью капитана и внезапно свалившейся на меня ответственностью.

Кортес развернулся и зашагал прочь, спеша на эту свою встречу с полковником.

— Меня зовут Хоакин! — крикнул я ему вслед. — Хоакин Дечен!

Кортес обернулся. Сделал три-четыре шага в мою сторону, подмигнул мне.

— А меня Луис. Луис Кортес. Смотри береги мой шлем, парень. За тобой должок, не забыл? Я ведь тебе жизнь спас.

Они исчезли за дверью мастерской. Я стоял один на взлетно-посадочной полосе, рядом с настоящим самолетом, и в руках у меня был самый настоящий летный шлем. Весь мир был у моих ног.

Я подошел поближе к самолету. У меня кружилась голова, все сильнее и сильнее, и когда я коснулся рукой крыла, мне пришлось опереться на фюзеляж, чтобы не упасть в обморок.

Какое-то время я колебался — примерить шлем или нет, а потом решил дать торжественное обещание. Вот: такой шлем я примерю в первый раз, лишь когда стану настоящим пилотом.

— Клянусь, — произнес я вслух.

Очки на шлеме наблюдали за мной. Казалось, они разговаривают со мной, что-то отвечают. «Скоро твоя жизнь изменится», — говорили они мне…

Я сбегал за своими пожитками, а было их совсем немного — тот самый клочок бумаги с моим новым именем да любимая газетная вырезка с фотографией «Плюс Ультра». Ты же знаешь, Констанца, чем меньше у тебя всякого хлама, тем легче ты на подъем. И сейчас, почти семьдесят лет спустя, старик, которым стал тот мальчик из Авилы, старик, готовящийся встретить смерть, знает, что в полет с собой много не возьмешь. Правда, мои нынешние сборы в дорогу — последние. А тогда — тогда все было по-другому, это было начало. Начало великого приключения.

Самолет у капитана Кортеса был маленький, рассчитанный пассажиров на десять, не больше. Я открыл дверцу и залез в кабину. Шлем я положил прямо на штурвал — пусть капитан думает, что мне просто надоело ждать, — а сам пробрался в хвост самолета. Между вторым и третьим рядом сидений вполне можно было спрятаться — конечно, если мне повезет и Кортес не станет осматривать салон. Я устроился там и стал ждать.

Я думал о своем друге — будущем священнике, о настоящем Хоакине Дечене, который теперь носил мое имя — Хавьер Альварес. Наверно, если бы не та наша авантюра, я не решился бы теперь стать воздушным зайцем. Но раз уж однажды такое сошло с рук, почему мне не может повезти снова? Кроме того, Луис Кортес — человек отважный и великодушный, в этом я не сомневался. Я знал: он возьмет меня с собой.

Летчик мой вернулся не скоро, солнце уже садилось. С ним был полковник и другие офицеры. Хорошенькое дело — если все они сейчас полезут в самолет, на этом мое путешествие закончится, подумал я, но тут же с облегчением убедился, что они просто провожают Кортеса.

— Передайте ему мое почтение, — подойдя к самой кабине, полковник протянул Кортесу руку.

— Вы знаете, как высоко ценит вас генерал, — тот пожал протянутую руку и отдал полковнику честь.

Он залез в кабину и, не замешкавшись ни на секунду, надел шлем. Значит, он и не заметил моего отсутствия, не удивился, не спросил себя, куда это я подевался? Это и успокоило, и раздосадовало меня одновременно.

Кортес завел мотор.

— Вот клоун!.. — пробормотал он, улыбаясь полковнику, который уже не мог слышать его слов из-за грохота винтов. — Здесь ты и сгниешь, трус несчастный!..

Оскорбительные слова капитана потрясли меня до глубины души. Никогда до этого я не слышал, чтобы кто-то пренебрежительно отзывался о начальстве, да не просто пренебрежительно, а издевательски-насмешливо.

Кортес вырулил на взлетную полосу. Самолет набирал скорость, и все вокруг начало вибрировать. Каждый винтик в фюзеляже и каждая кость в моем теле угрожающе дрожали — вот-вот выскочат. Крикни я, мне стало бы легче, но тогда бы я выдал себя, и меня бы тут же отправили обратно, туда, где высились горы нечищеной картошки. Я стиснул зубы. И тут у меня внутри началось настоящее землетрясение. Сил терпеть больше не было. Я закричал, но постарался, чтобы крик вышел беззвучным; стало немного легче.

После первых бесконечных мгновений, убедившись, что Кортес, занятый самолетом, меня не видит, я осмелился поднять голову и взглянуть в окошко. Земля, как и все остальное, куда-то летела под нами с невообразимой скоростью, все быстрее, быстрее, быстрее. Еще немного — и мы разобьемся, взорвемся, разлетимся на кусочки… И вдруг все успокоилось. Воздух держал нас; красиво, уверенно, слегка пританцовывая, мы плыли по воздушному морю. На дне этого моря виднелись засеянные поля и зеленые луга. Далеко внизу осталась казарма, стремительно уменьшавшаяся в размерах, там паслись коровки, крохотные, как в рождественском вертепе у нас в приюте, а вокруг, куда ни глянь, простирались облака, бесконечные белые облака. Они будто указывали нам единственно возможное направление: выше, выше, выше. Пока не кончится небо!

Так мы плыли долго-долго… не скажу, сколько. Самолет планировал по синему безветренному небу. Слегка обнаглев от радости, я преспокойно уселся у окна, забыв о том, что Кортес запросто мог обернуться и обнаружить мое присутствие, и целиком отдался восторженному созерцанию.

Не знаю, сколько времени прошло. Самолет начал снижаться. Неужели все закончилось? Значит, мы не всю жизнь будем вот так летать? На душе сделалось тоскливо: похоже, мы возвращались в обычную, повседневную жизнь. Но странное дело, под нами я не увидел ни города, ни казармы, даже посадочной полосы не было — одно только бескрайнее желтое поле, над которым Кортес принялся кружить, будто искал что-то. И тут я его увидел.

Там, внизу, посреди бескрайней желтизны, кто-то ухитрился посадить самолет. Рядом с самолетом стоял человек, и человек этот, казалось, ждал нас.

Мы пошли на посадку; если уж тому, другому, удалось здесь приземлиться, Кортес — для меня он уже был лучшим летчиком на свете — и подавно сможет. Я сжался, готовясь спрятаться под сиденьем, как только мы приземлимся.

Самолет коснулся колесами земли, подпрыгнул и остановился — все как в прошлый раз. Значит, этому можно научиться. Это дело техники, надо просто упражняться, и тогда с каждым разом будет получаться лучше и лучше. Небо можно приручить.

Я снова залез в свое укрытие. Кортес заглушил мотор и вышел из самолета, предварительно убедившись, что пистолет заряжен. Стало быть, встреча эта — опасная?

Я постарался расслабиться. Уши у меня заложило, нижняя челюсть болела зверски — оттого что я весь полет просидел с открытым ртом, как дурачок какой-то. Я осторожно попытался подвигать ею влево-вправо. Гримасничая таким образом, я устроился у окошка, чтобы удобнее было наблюдать за встречей.

Незнакомец двинулся навстречу Кортесу. Наружность у него была самая обычная, одет он был в синий комбинезон и альпаргаты [2] — не летчик, а автослесарь какой-то. Единственное, что объединяло этого человека с Кортесом, элегантным и подтянутым Кортесом, — у него на поясе тоже висела кобура. И он ее тоже предусмотрительно раскрыл. Незнакомец был пониже Кортеса и, наверное, немного постарше, плотный, коренастый; в общем, далеко ему было до моего капитана. Впервые увидев Кортеса, я вообразил, что передо мной сам Рамон Франко или Руис де Альда; а вот этот летчик, по мне, тянул самое большее на механика, который летал с ними через Атлантический океан: у того тоже были курчавые и очень черные волосы. Казалось, такому человеку уготовано оставаться на вторых ролях, в тени Кортеса.

Они застыли в напряженном молчании лицом к лицу, метрах в пятидесяти от меня… Неужели начнут стрелять? И вдруг они кинулись друг к другу и крепко обнялись — как братья или лучшие друзья; объятие длилось несколько мгновений, и на это время мир вокруг них будто перестал существовать. А потом они разомкнули руки, и мир вернулся на свое прежнее место. Ветер донес до меня далекие неразборчивые слова. Они говорили друг с другом и при этом даже не подозревали, что я за ними подглядываю. Я схватил полевой бинокль Кортеса. Теперь я мог видеть их лица, вернее, головы: Кортес стоял ко мне спиной, а тот, другой, лицом; его губы шевелились, он что-то говорил. У него были густые черные усы, подбородок зарос щетиной. А глаза такие грустные, безутешные. Он пристально смотрел на Кортеса и все говорил, говорил. Ясно было, что он рассказывает моему капитану что-то очень важное — и очень печальное.

Внезапно Кортес судорожно дернулся и попятился назад, будто его ударили ножом. Усатый шагнул к капитану, протянул к нему руку. Но тот отшатнулся, обхватил руками голову и закричал. Отчаянный вопль пронесся над полем, а потом наступила гнетущая тишина.

Кортес рухнул на колени, всхлипывая и хватая ртом воздух. До чего же это было тяжело — смотреть, как страдает настоящий герой. Тот, другой, попытался утешить Кортеса, но капитан оттолкнул его. Я снова услышал его голос:

— Уходи… оставь меня…

Усатый — видно было, что он тоже в отчаянии, — оставил его в покое. Повернулся и побрел к самолету.

Но тут Кортес вскочил на ноги, выхватил пистолет и прицелился.

— Рамиро! — крикнул он, и крик разнесся далеко над безлюдным полем.

Рамиро, как и я, услышал угрозу в его голосе; он резко обернулся и тоже выхватил пистолет. Так они оба и застыли, глядя друг другу в лицо, целясь друг в друга. Каждый ждал, что другой выстрелит, но первым открыть огонь не решался. Потом, словно одумавшись, оба медленно, не сводя глаз друг с друга, опустили оружие. Сжимая в руке пистолет, Рамиро попятился к самолету, забрался в кабину и поднялся в воздух.

Кортес мог бы выстрелить ему в спину, пока тот карабкался в кабину, но не сделал этого.

Когда самолет Рамиро растаял вдали, капитан уселся прямо на землю. Так он сидел долго, не обращая внимания на палящее солнце, опустив голову и уронив руки. Шли минуты, часы; село солнце, наступила ночь, голубоватая от полной луны. А он все сидел, не шевелясь.

Мой отчаянный побег в никуда из казармы еще совсем недавно казался замечательным приключением, и вдруг все застопорилось, наткнувшись на неожиданное и непонятное препятствие. Кортес, ушедший в свои мысли, казалось, был погружен в траур по чему-то или по кому-то и ничего вокруг не замечал, в том числе и моей незначительной персоны. А мне к тому времени уже белый свет был не мил: еще бы, просидеть столько часов скрючившись, да и писать страшно хотелось.

Когда стало совсем невмоготу терпеть, я проскользнул в кабину и тихонько выбрался наружу. Отошел на несколько метров, помочился — и почувствовал, что снова готов двигаться вперед. Вот только куда? Я мог лишь вернуться в кабину и ждать.

И тут капитан разрыдался. Я знал его всего несколько часов, но за это время успел узнать о нем многое. Он говорил со мной — ласково и дружески. Я видел, как он управляет самолетом, насмехается над старшим по званию, кричит от боли и угрожает оружием своему другу — или бывшему другу. И вот теперь я увидел, как он плачет. Помнишь, ты говорила, что хорошие люди становятся беззащитными, когда плачут. А злые — те становятся добрыми, пусть на одно мгновение.

— Хавьер… Хавьер! — прошептал Кортес.

Я застыл от изумления. Когда же он успел обнаружить мое присутствие? Как ему это удалось? А главное, откуда он мог знать мое имя — мое настоящее имя, то, что досталось семинаристу? Да, капитан и впрямь исключительный человек. Его возможности недоступны моему пониманию.

Я сделал два шага к нему.

— Что? — робко спросил я.

От моего голоса Кортеса будто подбросило — он молниеносно, с кошачьей ловкостью обернулся ко мне; я перепугался. Когда я перевел дух, он уже стоял надо мной, сжимая в руке пистолет и угрюмо меня разглядывая. При свете луны я увидел его глаза, красные от недавних слез. Но вот он узнал меня — и теперь смотрел на меня сердито и удивленно.

И тут я понял, какого свалял дурака: капитан обращался вовсе не ко мне, а к какому-то другому Хавьеру; скорее всего, из-за этого самого Хавьера он и плакал.

— Так… — озадаченно проговорил Кортес. — И откуда ты взялся, скажи на милость?

Похоже, все наши встречи начинались с этого вопроса, но я не стал ему этого говорить — нам обоим сейчас было не до шуток.

— Из самолета, мой капитан.

— Из самолета? — он покосился на свою боевую машину. Все еще погруженный в свое горе, он не сразу понял, что я имею в виду.

Нужно действовать. Сейчас или никогда. Я подошел к нему поближе, чтобы он поглядел мне в глаза и понял, что я не вру.

— Мой капитан, я должен стать летчиком! — торжественно произнес я. — Иначе мне не жить. Или буду летчиком, или умру!

Кортес не понимал решительно ничего, горе занимало все его мысли. Но кажется, мое присутствие его не раздражало. Он отступил на несколько шагов.

— Хавьер — он тоже был летчиком. А теперь он мертв.

— Хавьер? А кто такой Хавьер? — спросил я.

Я чувствовал, что так будет легче сблизиться с ним, но дело было не только в этом: я и в самом деле искренне сочувствовал его горю.

— Мой брат… Это был мой брат, — медленно проговорил капитан, словно пытаясь осознать происшедшее. — Был. Его убили четыре дня тому назад. В Мадриде. Мне только что сообщили.

И показал куда-то в небо, в том направлении, куда исчез Рамиро.

— Точно убили? — мне хотелось как-то подбодрить его. — А может, тот летчик ошибся?… Ну, Рамиро этот. Я слышал, как вы его звали.

Кортес посмотрел на меня; казалось, он задается вопросом, что еще я мог услышать из их разговора.

— Рамиро не ошибся. Он знает, что говорит. Он видел Хавьера мертвым. Да что там видел — он сам его и убил.

И в глазах у него мелькнул отблеск той самой ненависти, которая пару часов назад заставила его выхватить пистолет и направить его на другого человека.

— А почему же тогда он прилетел, чтобы сказать вам об этом?

— Потому что он мой друг, — отрезал капитан. Он осекся, будто удивившись своим словам, а затем заговорил прежним тоном — неуверенным, мрачным. — Нет, не так… Он был моим другом. Моим лучшим другом. И моему брату он тоже был другом. Он позвонил мне по телефону. Представь себе, на войне телефоны тоже иногда работают… Он позвонил, потому что хотел рассказать мне о том, что случилось. Сказать мне об этом в лицо. Что ж, по крайней мере, он не стал прятаться… Мы назначили встречу здесь. Когда-то на этом поле мы с ним подолгу отрабатывали посадку. Когда еще только учились летать…

— Если Рамиро дружил с Хавьером, почему же он его убил?

— В Мадриде военный мятеж был подавлен. Хавьер был на стороне восставших. Увидев, что дела плохи, он вместе с другими военными укрылся в казармах Ла Монтанья. Слышал когда-нибудь о таких?

Я помотал головой. Кортес глубоко вздохнул.

— Тем лучше для тебя.

Он залез в кабину самолета. Я не трогался с места. Позовет ли он меня с собой? Ночь, безлюдное место — все это было мне на руку; не оставит же он тут меня одного? Он кивнул мне головой — залезай, мол. Я не заставил себя упрашивать и быстро уселся рядом с Кортесом, на месте второго пилота. Самолет покатил вперед по импровизированной взлетной полосе, освещенной полной луной. Я снова испытал этот сладкий страх: вот сейчас мы поднимемся в воздух.

— Ты Рамиро хорошо запомнил? — спросил меня Кортес, повысив голос, чтобы перекричать рев мотора. — Узнаешь его, если доведется снова увидеть?

— Конечно, узнаю! — прокричал я.

Я не мог отвести от него глаз: руки уверенно лежат на штурвале, взгляд устремлен вперед. Он и за приборной доской успевал следить, и еще разговаривал при этом. Полная победа над ночью, поглотившей нас.

— И вот еще что, Хоакин… — он искоса взглянул на меня. Ух какая гордость меня охватила, когда он назвал меня по имени (и плевать, что имя это было краденое), прямо слезы навернулись на глаза. — Смог бы ты кое-что сделать для Испании? Очень важное дело… Настоящий подвиг. Ради родины… и ради меня. Ну как, поможешь мне выиграть войну?

И он вновь взмыл вверх, в темноту. Снова легкое головокружение, короткий приступ дурноты — и снова безмятежная тишина покоренного неба. Кортес помолчал, выравнивая самолет.

— Не скрою, дело это опасное, — он обернулся ко мне. — Здесь нужно мужество. То самое мужество, которого не хватило этому недоумку полковнику, — я предлагал ему взять на себя командование, а он предпочел остаться в тылу… Твое задание будет связано с самолетами, ты ведь любишь самолеты. Помнится, ты говорил, что хочешь стать летчиком, верно? Ну тогда давай… берись за штурвал.

— Я?… За штурвал?… — я глядел на него, обмерев от ужаса и от счастья.

— Ну а кто же еще? Это совсем просто, — Кортес улыбался. — Давай, я в тебя верю.

И не отводя от меня глаз, он скрестил руки на груди.

Умирая от страха, я схватился за штурвал. Он был похож на руль машины, только сверху куска не хватало. Я обливался потом.

— Потихоньку… Не жми так, это очень чуткая система. Повернешь вправо — и самолет уйдет вправо. Ты влево — и самолет влево. Попробуй.

И я попробовал. Самолет качнулся вбок, повинуясь моей воле. Теперь я точно знал: этим миром можно управлять. Сердце тяжелым комком подкатило к горлу. Так вот оно какое, счастье. Я чувствовал его запах. Его тяжесть на своих плечах.

— Отведешь штурвал от себя — самолет уйдет вниз, потянешь на себя — поднимется. Попробуй.

Я и это попробовал. Мне понравилось еще больше, особенно когда нос самолета уткнулся вверх, в сгустившуюся темноту. Я закричал от радости, меня разбирал смех. Всего несколько часов назад я чистил картошку — теперь я стал властелином ночи.

— Эй, потише! — Кортес взялся за штурвал. — Не увлекайся, ты чуть в штопор не ушел. Не беспокойся, я тебя научу. Завтра мы днем полетим, увидишь, какая сверху видна красотища… Ну так что, поможешь мне выиграть войну?

— На фронт, да? Я все-все сделаю, вы только скажите!..

Я не преувеличивал. Моя благодарность, моя преданность капитану были безграничны. Благодаря ему я впервые в жизни был счастлив. По-настоящему счастлив. И понимал, что это не предел. Наверное, лучше этого ничего и быть не может. Это мгновение — оно самое-самое. Когда тебе кажется, что счастье никогда не кончится.

— Нет, приятель, свое задание тебе доведется выполнять вовсе не в окопах… Ты бывал когда-нибудь в Мадриде?

Я онемел от восторга. Только что я сидел за штурвалом настоящего самолета, я подружился с самым настоящим геройским летчиком, а теперь этот самый летчик собирается отвезти меня в Мадрид — город, который в приюте был для меня всего лишь самой большой точкой на карте Испании, город, совершенно непостижимый для моего бедного воображения. Но жизнь, как ты часто говорила, никогда не устает удивлять нас.

Мне не хотелось ударить в грязь лицом перед Кортесом:

— Нет, не бывал пока… но я знаю, это столица Испании.

А потом добавил с напускным равнодушием:

— А куда именно? В какой район Мадрида?

— В самое сердце, Хоакин, в самое его сердце! Есть там один дом… Слышал ли ты когда-нибудь о площади Аточа?

Любой бы на моем месте догадался, что дом на площади Аточа, о котором идет речь в книге Дечена, — тот самый, где я сейчас сижу и читаю эту книгу. Значит, все это случилось здесь…

Я обвел глазами комнату. Мало что на свете завораживает меня так, как время, его неотвратимое движение, эти мгновения, которые бесстрастно сменяют друг друга, накладываются одно на другое, оставляя позади все — славу, счастье, удачи и промахи, успехи и провалы и даже память о любви. Вот я только собираюсь произнести слова «дом на площади Аточа», и это пока будущее, а вот я произношу их, эти слова, и не успею я выговорить последнюю «а» в слове «Аточа» — все, готово, это уже прошлое.

И тут я услышал, как кто-то пытается открыть дверь.

В незнакомом доме любой шум настораживает. И еще кажется, что источник звука где-то совсем рядом, даже если на самом деле он во дворе или за окном. Но тут все было однозначно: кто-то вставил ключ в замочную скважину и безуспешно пытался его повернуть.

Я с опаской, стараясь не шуметь, подошел к двери. В руке я сжимал шпатель. Мало того, что шпатель — оружие, прямо скажем, никудышное, у меня наверняка еще и вид был нелепый. Ключи от дома есть только у Энрике и у домовладельца, это, видно, кто-то из них, успокаивал я себя.

Я резко распахнул дверь.

Хоть я и знал, что там кто-то стоит, но все равно почему-то испугался. Глаза старика смотрели на меня в упор; он, как и я, был напуган, но старался не подать виду. Я узнал его. Именно это лицо смотрело на меня с фотографии в удостоверении личности, которое я нашел в ящике комода. Хоакин Дечен, жилец, точнее — бывший жилец, а еще точнее — бывший жилец, который спокойно, будто к себе домой, пытался проникнуть в свое бывшее жилище, а теперь, увидев меня, почему-то ведет себя так, словно я застал его на месте преступления.

— Кто вы? — спросил он растерянно.

— Я? А вы, собственно, кто?

Я старался говорить решительнее. По правде сказать, решительность такого рода мне не свойственна. Ну не люблю я ссориться с людьми, выяснять отношения, мне от этого сразу становится не по себе; я вообще стараюсь никого не задевать. И я тут же смягчил тон:

— Я декоратор, ремонтом тут занимаюсь. Вот, обои снимаю, — и показал ему шпатель.

— А-а, обои, — кивнул Дечен. (Я ведь могу его так называть, хотя бы про себя?) — Понятно…

— А вы? Кто вы такой?

Он улыбнулся, чтобы успокоить меня. Похоже, он успел взять себя в руки.

— Я… я консьерж. Служу в особняке здесь неподалеку, — соврал он. — Друг здешнего жильца.

— Вы друг Хоакина? — сказал я, чтобы увидеть, как он прореагирует.

— Ну да. Хоакина Дечена.

— А ключи его у вас откуда?

— Так он сам же мне их дал, давно еще, — он потряс передо мной связкой ключей. — Когда Хоакин уезжал, я заглядывал сюда — присматривал за квартирой. Иногда оставался телевизор посмотреть — у меня-то телевизора нет. А недавно мой сосед решил купить квартиру где-нибудь поблизости. Вот я и решил показать ему мансарду. А перед тем, думаю, дай зайду, удостоверюсь, что все здесь в порядке. Я ведь и не знал, что Хоакин ее уже продал, — глазом не моргнув, заключил он.

Интересно, зачем все-таки он пришел?

— Ну ладно, я пойду, пожалуй. Удачи вам.

Он стал спускаться по лестнице. Я стоял в дверях и смотрел ему вслед. Вот спустится на шесть ступенек — и вернется, загадал я. И попытается что-нибудь из меня вытянуть. Ясно ведь, что он не просто так пришел, ему что-то здесь нужно. Но что? Мобильник? Чего уж проще, сказал бы: так, мол, и так, я бывший жилец, съехал вчера, оставил здесь свой телефон, отдайте мне его, пожалуйста. И все дела.

Ступенька, две ступеньки… Я стоял на пороге, улыбаясь. Три ступеньки, четыре… На пятой он обернулся.

— Кстати…

— Да? — я постарался, чтобы моя улыбка выглядела простодушно.

— Хоакин тут у меня книгу брал, хотел отдать в переплетную мастерскую… Я зашел туда, а они говорят — уже доставили, мол, по адресу. Вам она случайно не попадалась? В зеленой обложке, похожа на альбом с фотографиями…

— Зеленая, говорите? Да нет вроде бы… — для пущей убедительности я потер подбородок.

Значит, он пришел за книгой. Я собирался немного его помучить, но, увидев, какое несчастное у него сделалось лицо, пожалел его.

— Постойте! Вспомнил… Было такое, звонил курьер снизу.

— Ах, вот как!.. — облегченно выдохнул он. — И что же?

— Он принес пакет, точно. Я ему сказал, чтобы он позже зашел. Оставьте мне свой телефон, — решил схитрить я, — и я вас извещу.

— Телефон… — задумчиво повторил он. — Нет… Дело в том, что я не могу ждать. Мне нужно на аэродром…

Аэродром!

Может, если бы он не произнес это слово, я бы отдал ему книгу и больше не стал вмешиваться в чужую жизнь. Но он его произнес.

— Вы до которого часа работаете? — спросил он меня.

— Часов до семи.

— А не могли бы вы взять пакет и подержать его у себя до вечера? Я за ним зайду.

— С удовольствием. Не волнуйтесь, — улыбнулся я.

И он ушел, вроде бы успокоившись.

Я закрыл за ним дверь. Значит, в семь мне придется отдать ему книгу… Сделаю ксерокопию, решил я, и прочитаю книгу не спеша, и узнаю все-таки, что случилось в этом доме седьмого ноября тридцать шестого года. Или шестого ноября, потому что рука, нацарапавшая надпись на стене, сначала попыталась написать именно эту дату.

И тут появляюсь я, причем именно шестого ноября, почти семь десятилетий спустя, и обнаруживаю эту надпись. Что это, спросил я себя, случайное совпадение? И сам себе ответил вслух:

— Совпадения только в книгах бывают.

Мы, писатели, твердо в это верим. Впрочем, как и большинство людей на свете.

Я вложил книгу в плотный бандерольный конверт с пупырышками — тот самый, в котором ее принес курьер, засунул туда же мобильник, чтобы не забыть вернуть его старику, и спустился по лестнице. Неподалеку я приметил канцелярский магазин — наверняка там есть ксерокс.

А по дороге в магазин я снова увидел Дечена.

Он зашел в бар на углу и примостился там у стойки. Это был типичный мадридский бар: пахло оливковым маслом и закусками не особенно аппетитного вида, телевизор на полке в трех метрах от пола орал на всю громкость, позвякивали монетками два видавших виды игральных автомата. Перед Деченом стояла маленькая пузатая рюмка с темной жидкостью, скорее всего дешевым коньяком. Он сидел неподвижно, погрузившись в свои мысли.

Любопытство одолело меня. Я быстренько сгонял с книгой в канцелярский магазин и оставил ее копировать, а сам, воспользовавшись тем, что у бара было два входа, с разных улиц, зашел в него через ту дверь, что была подальше от стойки и от Дечена. Я устроился за колонной; отсюда я мог его видеть, а он меня — нет.

Дечен печально смотрел на свою рюмку, и эта печаль совсем не вязалась с его недавней наигранной веселостью. Казалось, он боится вздохнуть, словно любое незначащее движение может навлечь на него несчастье. Я следил за ним пару минут, и вдруг мне показалось, что он просто мертв: вот так вот взял и умер, сидя за барной стойкой, а мы все пьем себе как ни в чем не бывало и ничего не замечаем. Я гнал от себя эту дикую мысль, но она возвращалась ко мне снова и снова, пока я окончательно не поверил, что Дечен только что скончался. Потрясенный, я встал и сделал шаг к стойке. Теперь я стоял прямо перед ним. Не заметить меня он никак не мог. Нельзя же так умело притворяться, чтобы даже глазом не моргнуть, когда кто-то маячит у тебя перед самым носом. А тут еще парень в синем рабочем комбинезоне — их сюда зашла целая компания — бросил монетку в игральный автомат и выиграл. Обернувшись к приятелям, счастливчик издал торжествующий вопль; машина с радостным грохотом выплюнула пригоршню мелочи. Дечен и бровью не повел. Я сделал еще шаг.

И тут я увидел слезу. Она выкатилась из правого глаза старика и медленно сползла по щеке, обогнув нос, коснулась губ и упала прямо в коньяк. Дечен вздрогнул и пришел в себя. Он заморгал, будто очнулся от дурного сна, и одним глотком осушил свой коньяк — вместе со слезой. А потом вышел на улицу.

Я забежал в магазин за книгой и ксерокопией и тут же догнал его. Мне вдруг ужасно захотелось узнать, что за драма скрывается за этой одинокой слезой.

Дечен шагал вниз по улице Аточа, по направлению к Пуэрта-дель-Соль. Я шел за ним. Странное это было чувство — идти вслед за человеком, держа в руках его жизнеописание. Словно есть два Дечена: одного я, что называется, несу в руках, и он вместе со всей своей историей уместился там, под зеленой обложкой из кожзаменителя, а другой Дечен тем временем решительно шагает вверх по улице к вокзалу Аточа — ловкий, подтянутый, несмотря на возраст и на снедающую его печаль, из-за которой он обронил пару минут назад ту, одну-единственную, слезу.

Зазвенел мобильный. Это был Энрике, мой друг и благодетель.

— Ну что? Как там стены?

— Замечательно!

— Слушай, что там за шум? Такое впечатление, что ты на улице стоишь.

— Это я в окно высунулся, а то внутри сигнал не ловится. Послушай, а этот самый Дечен, ну что здесь раньше жил… Ты знаешь, почему он съехал? Квартирка-то всем хороша.

— Понятия не имею. Могу предположить, что Кортес сделал ему хорошее предложение.

— Кортес? — изумленно переспросил я. — Какой Кортес? Летчик?

— Какой еще летчик! Пако Кортес, домовладелец. Мой клиент.

— А он точно не летчик?

— Слушай, что с тобой?!

— Энрике, ты не можешь мне сделать одно одолжение? Мне нужна информация о Хоакине Дечене. Все, что ты можешь разузнать о нем и о продаже дома.

— Это еще зачем?

— Нужно. Ну поверь мне. Сделай это для меня, пожалуйста. Я тебе вечером перезвоню, хорошо? И ты мне все расскажешь.

Мимо меня с грохотом пролетел мотоцикл. Энрике тут же заподозрил неладное.

— Так ты все-таки на улице?

— Что? Не слышно… — я усердно принялся глотать слова, изображая помехи на линии. — Потом… перезвоню… — И отключился.

Разговор с Энрике напомнил мне о мобильнике Дечена. Почему он оставил его дома, в ящике, будто нарочно? Почему не попросил вернуть ему телефон, когда приходил за книгой? Конечно, лезть в чужую жизнь нехорошо, но меня так и подмывало заглянуть в мобильник, просмотреть его список контактов и прочитать сообщения. В конце концов я не удержался, но так ничего и не выяснил. Сохраненных сообщений не было, а все звонки, входящие и исходящие, а также пара пропущенных, были помечены одним именем — единственным в адресной книге — Констанца.

Скажете, этого следовало ожидать? Что ж, спорить не стану…

Дечен спустился в метро. Я — за ним. В вагоне я сел подальше от него, в другом конце. Впрочем, я зря страховался. Старик ничего вокруг себя не замечал, так и сидел всю дорогу, уронив руки на колени и опустив голову. Молился? Готовился к какой-то важной встрече?

Когда мы доехали до конца ветки, в вагоне уже почти никого не оставалось.

От метро он направился к автобусной остановке, метрах в двухстах. Я шел за ним, пряча книгу и отксеренные листы под курткой, замотавшись шарфом чуть ли не до самого носа. Хотя было уже ясно, что можно не стараться: Дечен меня не замечал.

Автобус выехал из города. Мы миновали пару спальных районов — бесконечная череда жилых кварталов, перемежающихся парками. Под конец нас осталось всего трое — водитель, неподалеку от него, во втором ряду, Дечен и в самом хвосте салона я.

Наконец Дечен сошел и зашагал через поле; вдали — наверное, в километре от дороги — виднелись какие-то строения, похожие на гаражи.

А потом я увидел самолеты. Рокотал мотор. Значит, это не гаражи, а ангары, значит, это и есть тот самый аэродром, о котором упоминал Дечен.

Он быстрым шагом направился к одной из невысоких построек возле взлетно-посадочной полосы — сборные домики, все на одно лицо. Над входом красовалась надпись «Авиетки Аточа». Дечен оглянулся по сторонам, вытащил ключ и вставил его в замок, не переставая озираться. Снова эта странная воровская повадка! Так же он вел себя пару часов назад в своей бывшей квартире.

Дечен открыл дверь и исчез внутри. А я уселся ждать его в захудалом кафе, которое обнаружил неподалеку. Я выбрал столик у окна — отсюда отлично просматривался вход в «Авиетки Аточа». И снова взялся за чтение.

Когда же наконец соединятся две эти истории — тридцать шестого года и нынешняя, сегодняшняя? Или, может, все-таки завтрашняя? И все произойдет завтра, седьмого ноября?

Крохотное красное солнце: оно вспыхивает, чтобы погаснуть спустя десятую долю секунды, но за этот короткий срок успевает побыть центром Вселенной; и таких маленьких светил может быть много… Люди-насекомые: маленькие, злобные, жалкие в своей бессильной ярости, вот они цепочкой бредут куда-то по земле, а сверху за ними наблюдает могучий, непобедимый великан… Язык света: вместо букв в нем короткие вспышки, которые складываются в слова, а вместо пауз между фразами — темнота…

Вот такие загадки Кортес предлагал моему разгоряченному воображению в те длинные чудесные недели, когда он обучал меня летному мастерству.

Он взял меня с собой в Бургос, где служил сам, и оставил при себе. Все приняли меня там тепло, и хоть я по-прежнему оставался мальчиком на побегушках, теперь вместо картошки у меня были самолеты. Кортес, официально сделав запрос о моем переводе из Авилы в Бургос, записал меня своим помощником. У него я научился тайнам механики и тайнам полета. Однажды ранним утром, которое я никогда не забуду, он пообещал мне, что я непременно стану летчиком, когда мы выиграем эту войну, — а ее необходимо выиграть. И, чтобы доказать мне, что это не пустые обещания, он часто брал меня с собой в небо.

Как-то посреди самого обычного бреющего полета я вдруг понял: сейчас произойдет нечто. Самолет неуклонно набирал скорость, машина яростно вибрировала, и только уверенная улыбка Кортеса придавала мне спокойствия. Внезапно самолет вскинул нос вверх. Мы поднимались — все быстрее, быстрее. Кортес, не останавливаясь, тянул штурвал на себя. Выше, выше, еще выше… И вот небо и земля слились воедино. Воздух высоты ледяной рукой сжал мне желудок; казалось, я дышу каким-то новым, неведомым кислородом, эликсиром жизни. Всего на одно мгновение — бесконечное мгновение чистого, беспримесного счастья — самолет встал на дыбы, вертикально задрав нос к небу, а потом мы перевернулись вниз головой, чтобы еще мгновение спустя очутиться лицом к земле. Мир принадлежал нам, мы были богами, — кому же еще, кроме бога, под силу поменять местами небо и землю? Мы все трое кричали — Кортес, самолет и я. И когда, замкнув круг, мы вновь вернулись в обычное положение и к обычной скорости, я понял, что человек может летать, хоть и рождается бескрылым. А если это так, значит, он может добиться всего на свете, главное — поставить перед собой цель.

— Волчок! — выкрикнул Кортес, сияя от радости. — Вот как мы с Рамиро это называли! Волчок!.. [3] Мы с ним проделывали эту штуку одновременно, каждый на своем самолете! Представляешь?

Я представил себе это. И тут же понял, сколько боли принесла двум друзьям, сражавшимся под разными знаменами, та горькая встреча в поле под Авилой. Смерть Хавьера перечеркнула счастливое прошлое, в котором они вместе взлетали в небо, чтобы крутить там этот свой волчок.

Мы летели навстречу солнцу, и я чувствовал, что Кортес стал для меня отцом — отцом, которого у меня никогда не было. «Выше неба!» — кричал он, когда самолет набирал высоту, и у меня от счастья выступали слезы.

— Хочешь посмотреть на людей-насекомых? — спросил он меня однажды утром, посреди полета и, как всегда, неожиданно.

— Конечно, хочу! А что это за люди такие? Их правда можно увидеть?

— Ну не каждый день, но как раз сегодня можно. Действительно хочешь? Предупреждаю, это может быть опасно.

В ответ я только пожал плечами: подумаешь, опасно! Разве можно чего-то бояться, когда он рядом?