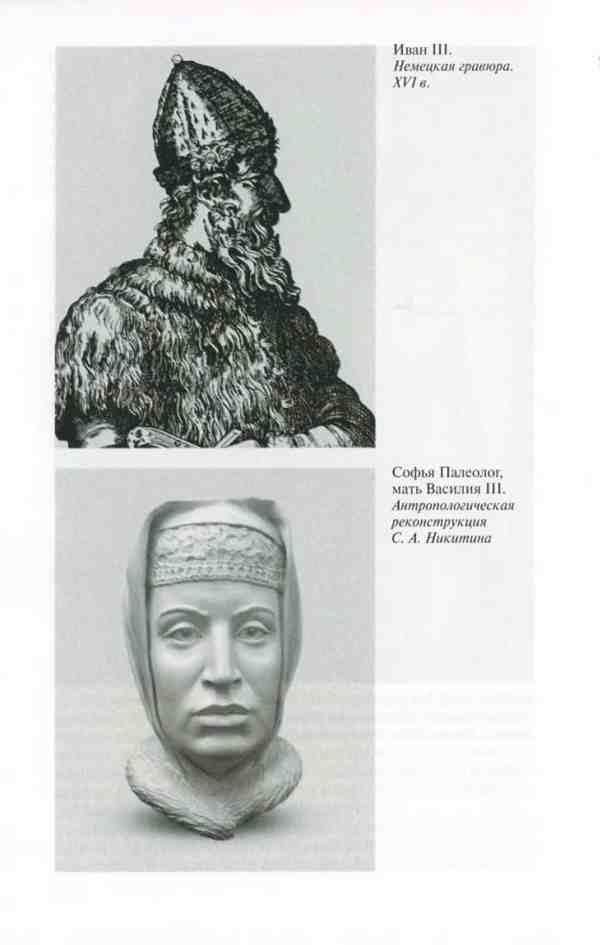

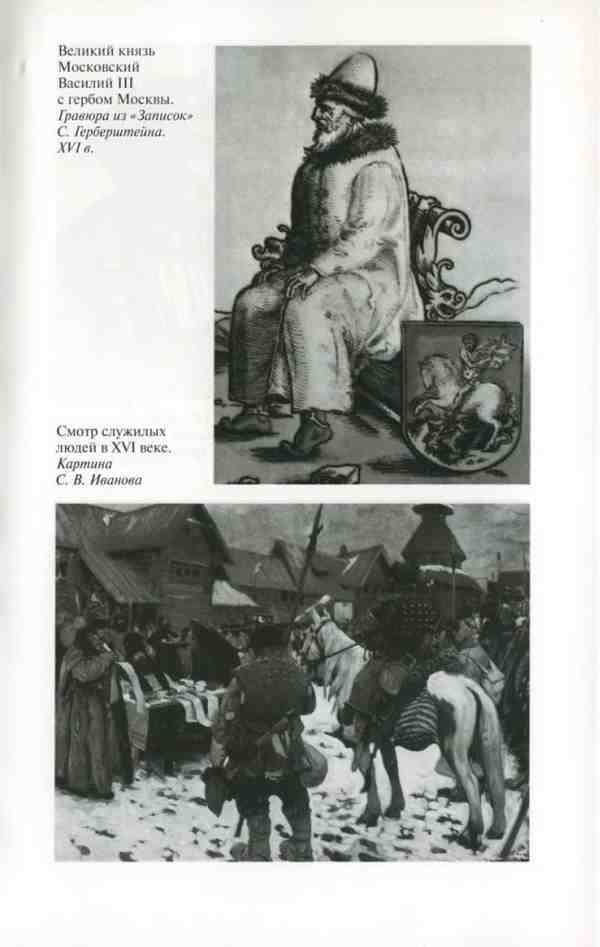

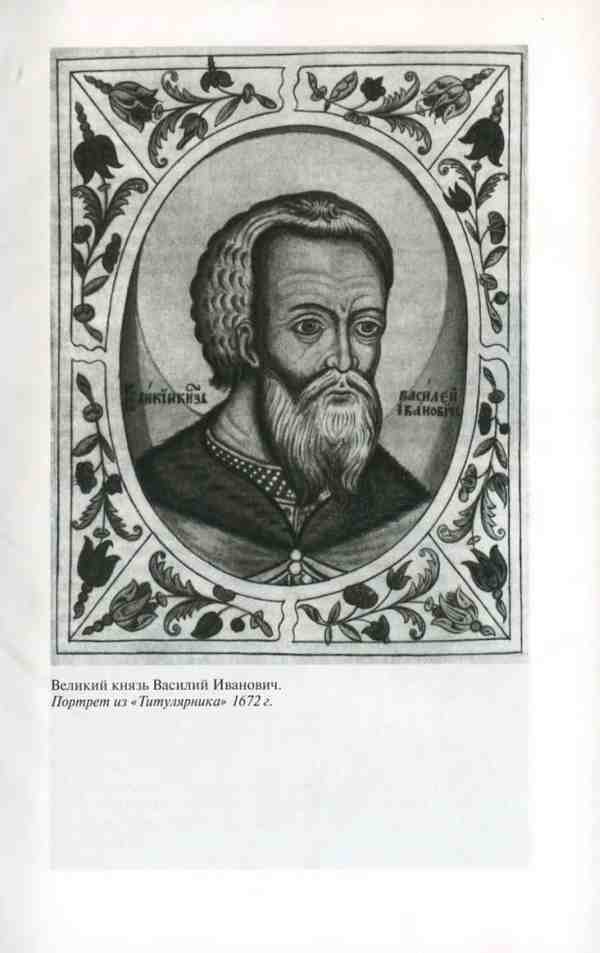

Василий III (1505–1533) — первый правитель Московской Руси, которому мы можем взглянуть в лицо. Существующие изображения всех его предшественников — от Даниила Московского (1276–1303) и Ивана Калиты (1325–1340) до Ивана III (1462–1505) недостоверны. Они или стилизованы под шаблоны древнерусских миниатюр, или являются плодом фантазии немецких граверов раннего Нового времени (выдумавших облик Ивана III, который сегодня растиражирован во всех учебниках). Даже внешность сына Василия III, Ивана Грозного (1533–1584), известна нам не по современным ему портретам, которые столь же стилизованы. Мы знаем, как выглядел первый русский царь, благодаря скульптурной реконструкции, выполненной в 1965 году по черепу монарха скульптором-антропологом Михаилом Михайловичем Герасимовым.

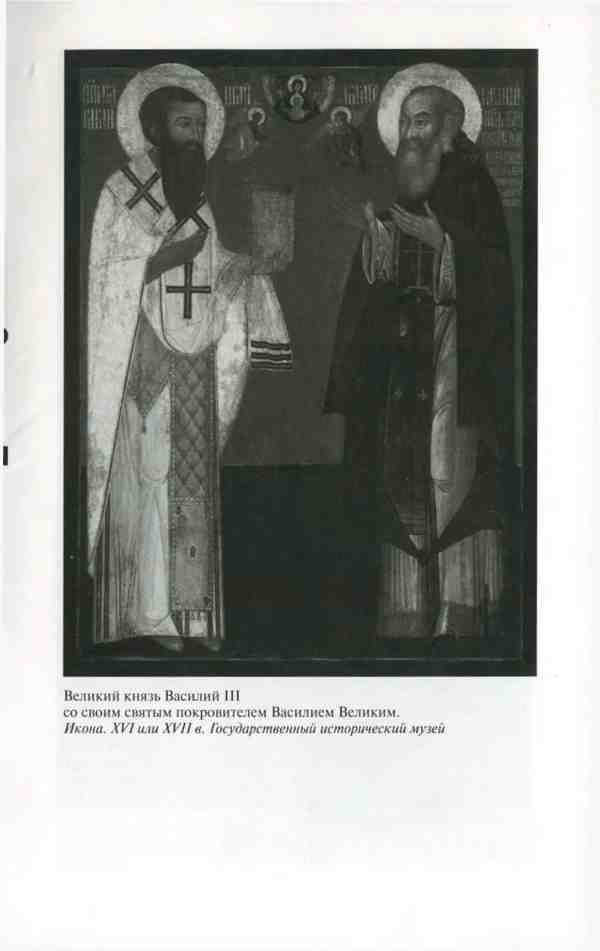

А вот герой нашей книги — великий князь и «един правый государь всея Руси», как он себя называл, Василий III — глядит на нас со своего портрета, древнейшей русской парсуны, достоверного лицевого изображения. Мы видим умное (даже скорее хитрое), волевое лицо человека. Оно покрыто глубокими морщинами, что свидетельствует: великий князь много повидал на своем веку и принимал неприятные решения. В то же время в его глазах застыли решительность и твердость, уверенность в своем праве и своей правоте. Это человек с идеалами и принципами — недаром он с благоговением взирает на изображенного на той же парсуне своего небесного покровителя, святого Василия Великого.

Изображение Василия III уникально, а история его появления загадочна. В нем слишком много необычного. Бросается в глаза удивительное портретное сходство Василия III со скульптурными портретами его матери — Софьи Палеолог, и сына — Ивана Грозного. У всех трех присутствует фамильный, очень характерный крючковатый «палеологовский» нос. Таким образом, портрет писался человеком, который помнил внешний облик Василия III. Ученые убеждены, что данное сходство неопровержимо развенчивает домыслы, будто Василий III не являлся настоящим отцом Ивана IV, «прозванного за свою жестокость Васильевичем», как утверждал словарь «Ля рус».

Подробнее об этих дерзких домыслах речь пойдет в предпоследней главе книги. Здесь же только заметим, что икона — не фотография. Ее датировки различны, от 1560-х годов до XVII века[1]. Кому-то при Иване Грозном (по его приказу?) или даже позже понадобилось написать такой портрет Василия III, чтобы при взгляде на него ни у кого не возникало сомнения, что перед нами — отец Грозного. Но портрет создавался художником по памяти — тогда надо предположить, что автор многие годы хранил в памяти четкий до мелочей облик Василия III.

Или же образ отца писался, глядя на сына? И зачем тогда это делалось? Не для того ли, чтобы выставить этот портрет — напомним, беспрецедентный, первый в русской истории портрет великого князя Московского — в Архангельском соборе Московского Кремля, чтобы при взгляде на него и на Ивана Грозного ни у кого не возникало бы сомнения, кто чей сын?

Однако все, что мы знаем о Грозном, позволяет утверждать, что он чувствовал себя абсолютно уверенно и вряд ли нуждался в подобной мистификации для самоутверждения. Способы доказательства своей правоты у Ивана IV были дешевые и сердитые, при этом весьма доходчивые, а не столь изощренные, как хитроумная операция под названием «портрет моего отца».

Необычность парсуны этой загадкой не исчерпывается. Напомним, что перед нами — икона. Бывало, что светских правителей писали вместе с их небесными патронами. Но весь вопрос в масштабах фигур. Обычно мы видим большую фигуру небесного покровителя и ничтожно малую, у его ног, фигурку правителя. Здесь же Василий III равен по масштабу изображения с Василием Великим, что позволяет согласиться с недавней гипотезой московской исследовательницы Т. Е. Самойловой, что Иван Грозный готовил церковное прославление своего отца как святого[2]. Беспрецедентность подобного шага тоже очевидна: в XVI веке были канонизированы Александр Невский (1547) и Михаил Тверской (1549) — но как далекие предки. Никто до Ивана Грозного в Московской Руси еще не додумался объявить святым своего отца всего через несколько лет после его смерти. Для попытки создания подобного культа должны быть более веские причины, чем сыно?вья любовь, тем более что осиротевший в трехлетнем возрасте мальчик-государь Иван Васильевич вряд ли хорошо помнил своего отца…

Мы специально подробно остановились на интригующей истории этой картины, ныне хранящейся в Государственном историческом музее в Москве. Столь же загадочна и таинственна эпоха Василия III. В ней тоже немало вопросов, до сих пор остающихся без ответа.

Почему Василий III не стал первым русским царем? Ведь еще в 1498 году с участием Дмитрия Ивановича, внука Ивана III и племянника самого Василия, был совершен первый обряд коронации по византийскому образцу. Именно при Василии III создаются главные памятники русской политической мысли, идеологии царской власти — Послание Спиридона-Савы и «Сказание о князьях владимирских». Василия III называли «царем» дипломаты иностранных держав. И тем не менее — всю жизнь он оставался «великим князем и государем», царский титул принял только его сын, Иван IV. Что же помешало?

Когда в России формируется приказная система центральной власти? Первые упоминания о «приказе» относятся как раз к эпохе Василия III. Но что означал данный термин в то время? Часть историков считает, что приказная система возникла в своих принципиальных чертах еще при Иване III, так как при нем мы впервые фиксируем сложившуюся систему дьяческого (приказного) делопроизводства, которая будет практически неизменной вплоть до конца XVII века[3]. О приказах нет упоминаний, но несомненно существование делопроизводства, аналогичного приказному, — следовательно, до нас просто не дошли эти упоминания.

Другие же исследователи выражают недоумение, как документы могли полвека не упоминать целую систему государственных ведомств (хотя при этом из данных ведомств и исходили). Они относят возникновение приказов к правлению Ивана Грозного, когда они как особые учреждения четко фиксируются в источниках[4]. Эпоха Василия III — как раз посредине между этими двумя крайними точками зрения. Как же выглядел аппарат центральной власти при этом государе?

Не менее сложна ситуация с местной властью. Долгое время считалось, что реформы по созданию органов местного самоуправления — губная и земская — были проведены позже, в 1530-х и 1550-х годах соответственно. Последние исследования позволяют предположить, что первые шаги к губной реформе были сделаны как раз правительством Василия III[5], а выдача губных грамот началась сразу после его смерти, в 1534–1539 годах. Почему же о них долгое время не было известно, почему столь важная реформа, менявшая образ жизни в регионах, оказалась столь «незнаменитой»?

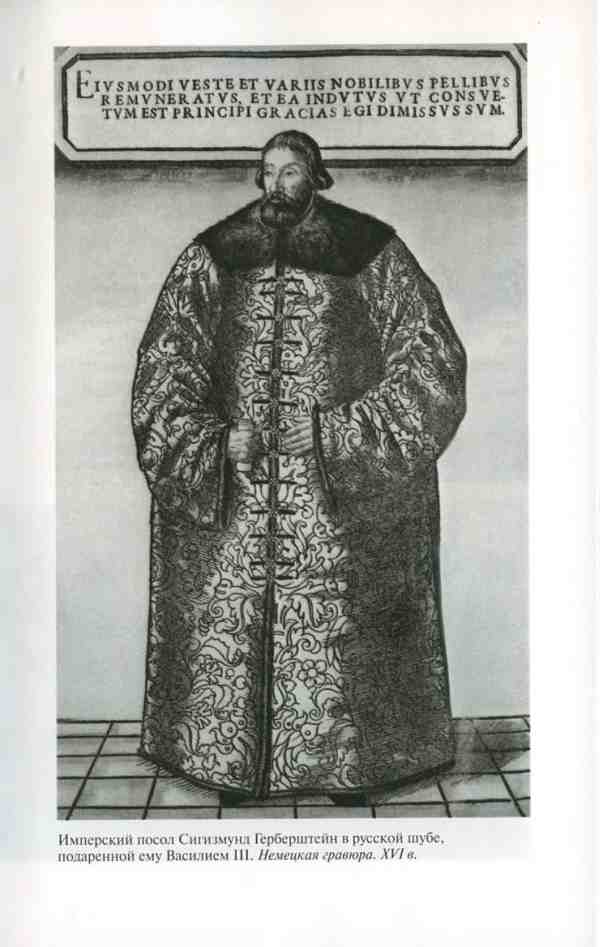

Существовал ли Судебник Василия III? Если нет, то что из себя представляло некое «уложение», на которое ссылаются правовые акты того времени? Если это условное название Судебника Ивана III 1497 года, то почему от эпохи Василия III не сохранилось ни одного его списка (а только пересказ части статей послом Священной Римской империи Сигизмундом Герберштейном)? Обстоятельство совершенно непонятное, учитывая, что несомненно применявшийся Судебник Ивана Грозного 1550 года известен в нескольких десятках списков…

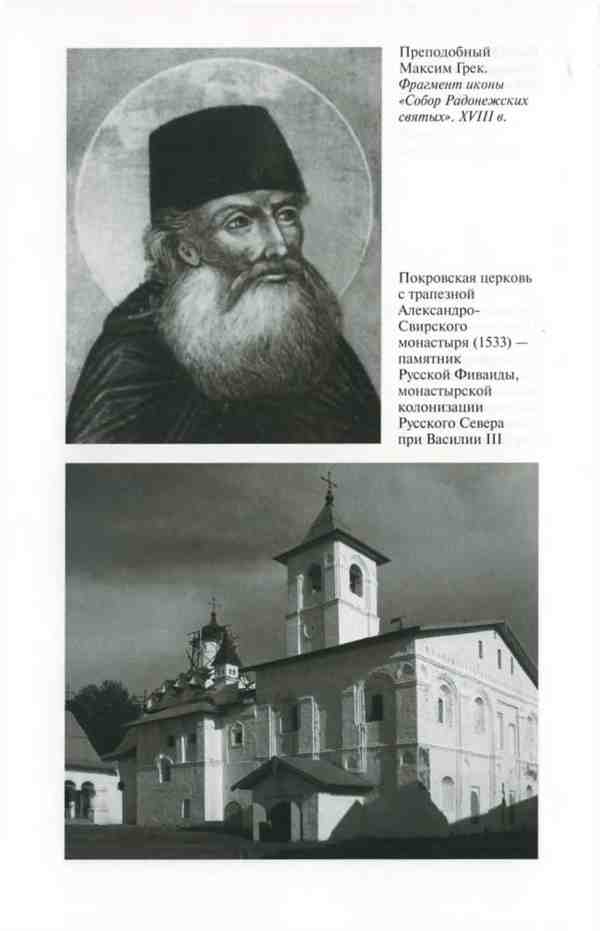

При Василии III очень непростыми были отношения верховной власти и церкви. Власть постепенно набирает силу, при поддержке церковников-«государственников» в ней растет тенденция подминать под себя религиозные структуры, прямо ставить их себе на службу. В полной мере это проявится при Иване Грозном, но ростки, несомненно, появились при Василии III с его процессами над православными духовными лидерами Максимом Греком и Вассианом Патрикеевым (1525 и 1531 годы). Тогда их отдали под суд за несогласие с властями. Но вслух сказать об этом было нельзя, и на суде зазвучали надуманные обвинения, столь нам знакомые по инсценированным процессам XX века: шпионаж в пользу иностранных держав, покушение на устои, ересь, то есть отклонение от генеральной линии…

С другой стороны, именно первая треть XVI века — время необычайного духовного напряжения, борьбы в православной церкви двух течений — нестяжателей и иосифлян. В литературе их противостояние нередко сводят к спорам о церковном землевладении: уместно ли церкви владеть богатствами и имуществом? Это не совсем верно — духовная материя, вокруг которой шла полемика, была гораздо тоньше. И именно верховная власть в лице Василия III выступала в данном противостоянии арбитром. Чего здесь было больше: политики, личных интриг или духовных исканий и искушений?

Именно при Василии III наступает коренной перелом в отношениях России с Западом. До первой трети XVI века Европа, точнее Священная Римская империя, рассматривала Россию как свой колониальный проект. Православные, хоть и считались схизматиками, в глазах католиков до 1520-х годов были вовсе не безнадежными — во всяком случае, Ватикан еще верил в возможность заключения с русскими католической унии, в их переход в лоно Западной церкви. Однако к концу правления Василия III даже самому твердолобому папскому легату стало ясно, что «московиты» католичества не хотят, а разговоры об унии поддерживают исключительно из политических соображений.

Это вызвало в Европе страшное разочарование в России. Если в начале XVI века она воспринималась как экзотическое, не очень правильное, но могучее и перспективное, способное к перерождению варварское государство, то к середине XVI века Россия для европейских мыслителей — однозначно «антиевропа», враждебная варварская тирания недохристиан-схизматиков[6]. Пройдет еще немного времени, и в европейских университетах начнут защищать диссертации на тему «Христиане ли русские?». России было категорически отказано в принадлежности к «христианскому миру», под которым тогда понимались европейские монархии во главе со Священной Римской империей.

Уронив свой цивилизационный имидж в глазах Запада (в чем, впрочем, как будет показано ниже, Россия не была виновата), Московское государство при Василии III зато громко заявляет о себе как крупный политический и военный игрок на европейской арене. Она активно теснит Великое княжество Литовское, отнимает от него территорию за территорией и явно выигрывает спор за историческое наследство Киевской Руси — русские земли Восточной Европы. Проигрывая одну за одной войны с русскими, Великое княжество Литовское вступило на тот скользкий путь, который спустя некоторое время приведет его к утрате собственной государственности и слиянию с Королевством Польским в единую страну — Речь Посполитую (по Люблинской унии 1569 года). Военное давление России было столь велико, что этот акт, видимо, был единственным способом спасти Литву. Начало этого процесса было положено территориальными захватами Ивана III и Василия III.

При Василии III меняются отношения России с Немецким рыцарским орденом. Причем меняются настолько, что русские заключают с вековечным врагом — крестоносцами — военный союз (!) и финансируют войну ордена с Королевством Польским. Союзничек, правда, оказался хлипким, никакого успеха рыцари не добились. Но этот эпизод наглядно показывает, насколько изменились политические роли и ордена, и России.

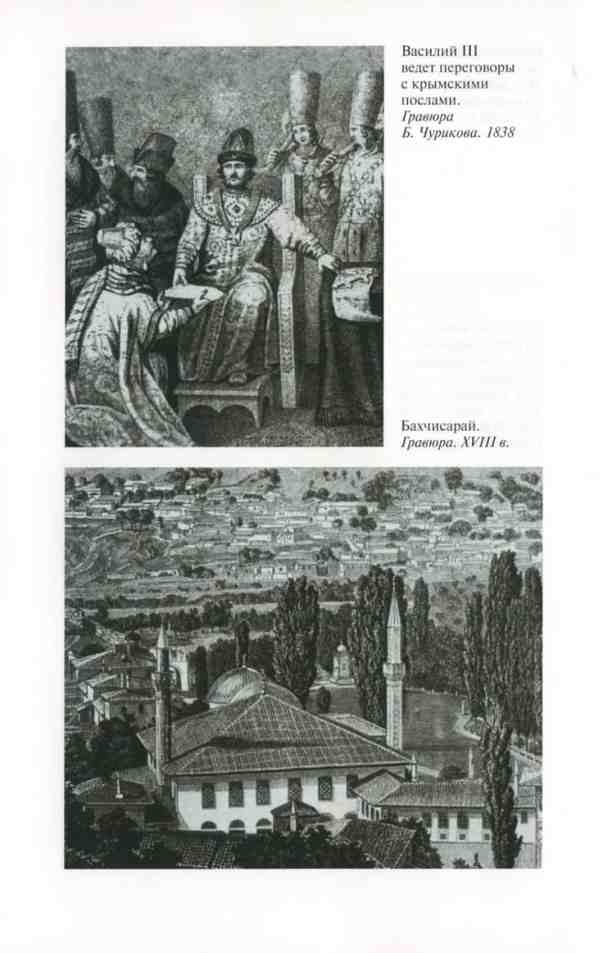

Сложнее при Василии III развивались отношения с мусульманским Востоком — здесь, как раз наоборот, вместо успехов был откат назад. При Иване III Россия свергла татарское иго (1480), взяла Казань и приняла ее под протекторат (1487), заключила союз с крымским ханом. Василий III утратил практически все эти достижения. После ряда военных переворотов был фактически потерян контроль над Казанью. Крымский хан из друга превратился в отъявленного врага. Разве что иго не восстановилось… Хотя в 1521 году был эпизод, когда Василий III в панике выдал крымскому хану кабальную грамоту, согласно которой Русь покоряется Крыму, как некогда Орде. И лишь героизм и находчивость рязанского воеводы Ивана Хабара помогли уничтожить этот документ.

Эти и другие сюжеты истории правления Василия III будут в центре внимания настоящей книги. Хотелось бы надеяться, что в результате облик государя станет читателям понятнее и мы сможем не только взглянуть в глаза его изображению на портрете, но и представить, что же скрыто за этой парсуной, за сухими строчками летописи, за взволнованными словами дипломатических донесений.

В заключение не могу не выразить благодарность всем тем, кто помогал мне при написании этой книги. Без настойчивости Вадима Викторовича Эрлихмана она никогда не увидела бы свет. Многими советами и рекомендациями я обязан М. М. Крому, А. Н. Лобину, В. В. Шапошнику и другим. Балтийские штудии, вошедшие в данную книгу (шестая глава), разрабатывались в рамках российско-эстонского проекта «Борьба за Прибалтику в XV–XVI веках глазами современников и потомков» (грант РГНФ № 09-01-95105 а / Э). За помощь и советы огромная благодарность Анти Селарту и Карстену Брюгеманну.

Толмачево — Санкт-Петербург, 2009–2010

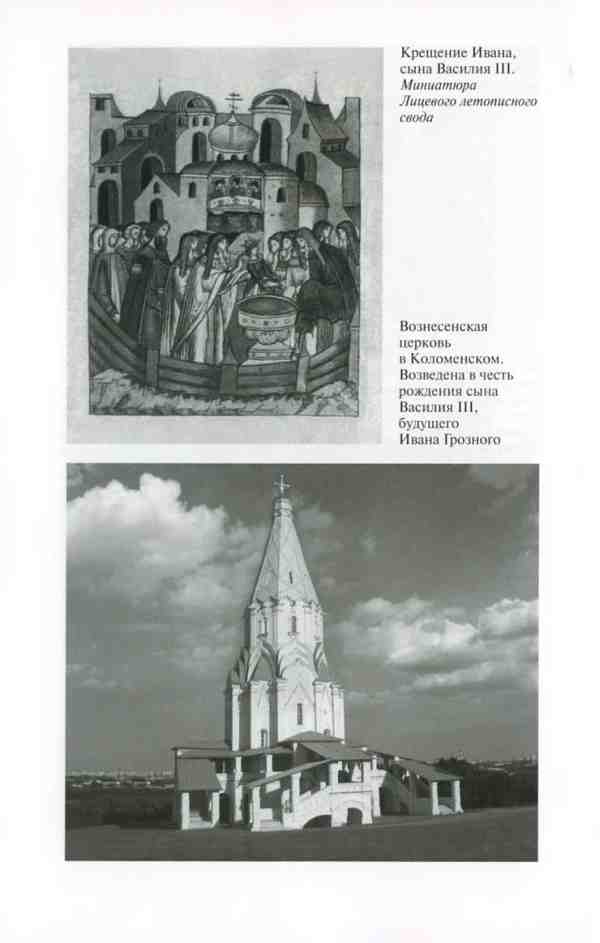

Василий родился в ночь с 25 на 26 марта 1479 года. Крещен он был 4 апреля в Троице-Сергиевом монастыре знаменитым ростовским архиепископом Вассианом Рыло и троицким игуменом Паисием. Он был наречен в честь Василия Исповедника, епископа Парийской епархии в Малой Азии, подвергшегося в 728 году гонениям со стороны иконоборцев. Его память отмечается 12 апреля.

В Шумиловский список Никоновской летописи позже была внесена легенда о чудесном знамении, сопровождавшем рождение княжича. Легенда эта была сочинена уже после смерти Василия III митрополитом Иоасафом, занимавшим кафедру в 1539–1542 годах. В ней присутствуют сказочные элементы: жена Ивана III, Софья Палеолог, была сильно удручена тем, что у нее родилось уже три дочери, а сына — наследника престола — все нет и нет. Княгиня поехала на богомолье в Троице-Сергиев монастырь молиться преподобному Сергию Радонежскому о сыне. Между монастырским селом Клементьевом и монастырем ей было видение: инок со священным обликом держал в руке мальчика и «его же верже в недра великой княгине и абие невидим бысть». Софья в испуге «вострепетала и начала изнемогати и к земле преклоняться». Упавшую в обморок государыню подхватили придворные. Она в беспамятстве шарила руками за пазухой, пытаясь найти «вверженного в нее отрока». Придя в себя, княгиня осознала, что ее посетило видение, скорее доброе, чем сулящее беду, и вознесла молитвы у гробницы преподобного Сергия[7]. А вскоре родила сына Василия, который, таким образом, был благословлен на рождение самим преподобным Сергием, покровителем князей-Калитичей московского дома.

Легенды — легендами, но уже в момент рождения Василия Ивановича было очевидно, что княжича ждет непростая судьба и ему потребуются немалое мужество, гибкий ум и элементарное везение, чтобы не пасть жертвой придворных интриг и сесть на великокняжеский престол. Случай, выражаясь современным языком, был сложный. Слишком непростые родители были у ребенка. С одной стороны, Василий был первым в Московской Руси представителем великокняжеской династии, который происходил от императоров великой Византийской империи, знаменитой династии Палеологов. С другой — он не был первенцем у своего отца, и тот долгое время не рассматривал его в качестве наследника престола. Василию пришлось буквально прорываться к власти, убирая конкурентов, и в этом ему очень сильно помогла мать, бывшая византийская принцесса.

Огромное честолюбие и энергия, с которыми Василий добивался верховной власти, во многом вытекали не из гордыни, а из подсознательного страха, которым была с детства объята душа каждого из младших князей-Рюриковичей. Быть младшим княжичем оказывалось смертельно опасным — старшие братья, опасаясь юных соперников, всячески их притесняли, ограничивали в правах, не гнушались и карательными акциями, вплоть до убийства и тюремного заключения.

Судьба младших была незавидной и раньше, но особенно эта проблема обострилась как раз при отце Василия, Иване III. Он строил единую страну и, не стесняясь в средствах, подминал под себя княжеские фамилии, ломал и калечил жизни князей, бывших «братьями молодшими» по отношению к «брату старейшему». Урок был жесток и нагляден. Относительно спокойно чувствовали себя только те, кто избрал тихую жизненную стратегию, в стиле «мышь под веником»: не жалеть о потерянных землях, «переборе людишек», бесперспективности политической судьбы. Да и эта «тихость», даже активно демонстрируемая, не спасала от возможности стать просто разменной картой в чужих играх.

Поэтому князь, не желавший быть «мышью под веником», должен был бороться за свой высокий статус, карабкаться на вершину властной пирамиды. Перед глазами Василия были два примера, как это надо делать: отец, Иван III, успешный и сильный политик, создавший из лоскутьев удельных княжеств и земель единую могучую державу. И мать, Софья Палеолог, искусная в политических интригах, сумевшая стать из бедной и несчастной принцессы издохшей Византийской империи правительницей одного из крупнейших государств Европы — государства всея Руси.

В чем же родители Василия III могли послужить примером своему сыну?

Зоя (Софья) Палеолог была дочерью Фомы Палеолога, деспота Морей — маленького обломка Византийской империи, занимавшего юго-запад греческого полуострова Пелопоннес. Дата ее рождения точно неизвестна, исследователи называют разные годы — от 1443-го до 1450-го (ближе все-таки к последней дате).

В середине XV века некогда всемогущие Палеологи стали «царями без царства». Византия пала в 1453 году под ударом турецкого султана Мехмеда II Фатиха, и ее последний император Константин Палеолог погиб при штурме столицы. В 1461 году турецкие войска захватили Морею. Фома вместе с детьми, Зоей, Андреем и Мануилом, бежал на итальянский остров Корфу. Главным сокровищем, которое он сумел прихватить с собой, была голова апостола Андрея Первозванного. Фома сумел выгодно вложить этот «святой капитал»: за спасение христианской реликвии он был принят самим папой Павлом II и получил ежемесячный пансион в 500 дукатов. Теперь семье Палеологов, некогда правивших Восточной Римской империей, занимавшей половину известного европейцам обитаемого мира, было на что жить…

После смерти Фомы в 1465 году его детей привезли в Рим. Их стал опекать кардинал Виссарион, бывший архиепископ Никеи, назначенный в 1463 году патриархом Константинопольским. Он был ревностным сторонником Флорентийской унии 1439 года, объединившей православную и католическую церкви. Как известно, Константинополь рассматривал унию как последнюю надежду на спасение, гарантию помощи Запада в войне с турками — надежду несбывшуюся. Европа бросила Византию в войне с мусульманским Востоком на произвол судьбы. Россия же с ее крупнейшей в мире православной митрополией Флорентийскую унию отвергла.

Виссарион считал своим прямым долгом взять под опеку последних Палеологов и воспитать их в католической культуре, тем самым окончательно закрепив латинско-римский выбор Константинополя (пусть и павшего). Вдруг Восточная Римская империя когда-нибудь возродится, тогда на ее престол можно будет посадить императора, выращенного в проримском духе. Наследником византийской короны считался брат Зои Андрей, который носился с идеей поднять на борьбу с турками итальянские города-государства и восстановить Византию.

Однако, как это часто бывает, высокие лозунги в общественной жизни сочетались с неразборчивостью в личной. Наследник прав на Византийскую империю внезапно женился на служанке, чем низко пал в глазах итальянской аристократии. Никто больше не хотел и слышать о его великих планах. Кончилось тем, что Андрей стал торговать единственным капиталом, который у него был, — правами на византийский престол. В 1494 году он продал их французскому королю Карлу VIII (опять-таки, всего лишь за пансион!), а в 1502 году завещал уже испанским правителям — Фердинанду и Изабелле. В том же году он умер в нищете в Риме.

Младший брат Зои, Мануил, покатился по наклонной плоскости еще стремительнее. В 1476 году он решил уехать к врагам, погубившим его государство и его династию, — туркам. Мануил принял ислам, жил в Константинополе, ставшем Истамбулом. Представитель императорской династии закончил свои дни привратником, обслуживая постояльцев в одном из домов.

Дочерям Фомы Палеолога повезло больше. У них было еще одно достоинство, помимо принадлежности к последней династии погибшей империи, — красота и женская стать. Проще говоря, у них был шанс успешно выйти замуж. Правда, в выборе мужей от них мало что зависело, они становились заложницами политики своих римских покровителей. Зато они пользовались определенным спросом на международном монархическом брачном рынке.

Судьба старшей сестры Зои, Елены, сложилась тихо и печально — она вышла замуж за сербского короля Лазаря III Бранковича. Сербия также страдала от турок, как и ее родная Морея. После смерти мужа Елена уехала в Рим и постриглась в монахини. Умерла она в 1473 году.

Оставалась Зоя — изумительно белокожая, с пышными телесными формами, чувственным ртом, темными искрящимися глазами. Она была среднего роста — около 160 сантиметров. Южное происхождение и гормональные нарушения вызвали наличие небольших усиков на верхней губе, но они придавали девушке особое очарование. Впрочем, европейцы, далекие от проблем принцессы-бесприданницы, судили о ней весьма недобро. Как пример можно привести «плутовской отчет» флорентийца Луинжи Пульчи 1472 года, написанный им для Лоренцо Медичи по впечатлениям от заочного бракосочетания Софьи с послом Ивана III. Луинжи на этой церемонии сопровождал жену Лоренцо, Клариче Орсини. Иначе как уничтожающим и издевательским этот текст назвать нельзя:

«Мы вошли в комнату, где на высоком помосте сидела в кресле раскрашенная кукла. На груди у нее были две огромные турецкие жемчужины, подбородок двойной, щеки толстые, все лицо блестело от жира, глаза распахнуты, как плошки, а вокруг глаз такие грады жира и мяса, словно высокие дамбы на По. Ноги тоже далеко не худенькие, таковы же и все прочие части тела — я никогда не видел такой смешной и отвратительной особы, как эта ярмарочная шутиха. Целый день она беспрерывно болтала через переводчика — на сей раз им был ее братец, такая же толстоногая дубина». Заметим, однако, что Клариче совсем иначе оценила внешность Зои. «Твоя жена, будто заколдованная, увидела в этом чудище в женском обличье красавицу, а речи переводчика явно доставляли ей удовольствие, — продолжает Луинжи. — Один из наших спутников даже залюбовался накрашенными губами этой куклы и счел, что она изумительно изящно плюется. Целый день, до самого вечера, она болтала по-гречески, но есть и пить нам не давали ни по-гречески, ни по-латыни, ни по-итальянски. Впрочем, ей как-то удалось объяснить донне Клариче, что на ней узкое и дурное платье, хотя платье это было из богатого шелка и скроено по меньшей мере из шести кусков материи, так что ими можно было накрыть купол Санта-Мария Ротонда. С тех пор мне каждую ночь снятся горы масла, жира, сала, тряпок и прочая подобная гадость»[8].

Устройством ее брака занимался сам кардинал Виссарион. В 1466 году возник проект выдать ее замуж за короля Кипра — но он провалился.

В 1469 году при участии Виссариона, папы Павла II и политиков Венеции созрел новый план — женить на Зое правителя далекой и могущественной Московии, Ивана III. Великий князь овдовел в 1467 году. Путем женитьбы Рим рассчитывал соблазнить русского государя византийским наследством — пусть он и отвоевывает Византию от турок! Идея вовлечь Россию в антитурецкую лигу в качестве главной военной силы активно витала в головах европейских политиков. А там и до католической унии, подчинения православия Риму и папе, возможно, будет недалеко…

Виссарион в 1469 году обратился к Ивану III с письмом, в котором предлагался данный брачный союз. Однако переговоры затянулись до 1472 года. Резко против «латинянки» выступил московский митрополит Филипп. Не помогло и именование в посольских грамотах от папы Павла II Зои Палеолог на православный манер — Софьей Ветхословец. Русская церковь усматривала в проекте этого брака — и, надо заметить, совершенно справедливо — намерение Рима распространить свое влияние на великокняжескую семью и использовать Россию в интересах католического мира.

Однако Иван III не боялся, что жена сможет внушить ему прокатолические взгляды. 25 мая 1472 года пред очами нового папы, Сикста VI, предстало русское посольство. Оно привезло согласие правителя России на брак. 1 июня 1472 года Софья обручилась в Риме в церкви Святого Петра с Иваном III, которого представлял посол Иван Фрязин (Джан Батиста дела Вольпе). Получив наставления лично от папы Сикста VI в ходе прогулки в садах Ватикана, Софья 24 июня отбыла в далекую Московию. Путь лежал через всю Европу — Флоренцию, Болонью, Триент, Инсбрук, Аугсбург, Нюрнберг, Брауншвейг, Люнебург и Любек. Отсюда морем 10 сентября невеста отправилась в Ливонию и 21 сентября, претерпев шторма осеннего Балтийского моря, прибыла в Ревель (Таллин). Дальше уже все было просто. 11 октября 1472 года византийскую принцессу торжественно встретил Псков — первый русский город на ее пути.

Мы лишь гипотетически можем представить себе чувства и эмоции, которые обуревали Софью в тот момент. Но их можно предположительно вывести из ее дальнейших поступков. Эта была молодая женщина, лет в десять-одиннадцать потерявшая родину и вынужденная жить при чужих домах, на чужие деньги, принимать чужое покровительство и воспитание. Родители не смогли вырастить ее под своей лаской — ее мать, Екатерина, умерла в 1462 году, когда Зое было около двенадцати лет, три года спустя умер и отец. С юных лет девушка ощущала: ее воспитывают для каких-то своих целей чужие люди, которые рано или поздно предъявят счет за все благодеяния и потребуют расплаты. При этом она — представительница древнего и славного рода Палеологов, правителей некогда огромной и могущественной империи. И теперь византийская принцесса — во всем зависимая содержанка и «товар» на брачном рынке, инструмент в политических игрищах! Самое ужасное было в том, что и возмутиться было нельзя — отказ от участия в этих играх автоматически означал бы путь вниз, скорее всего в монастырь…

В подобных испытаниях человек или впадает в ничтожество, или необычайно закаляет характер. Софья стоически выдержала известие, что ее отдают замуж за чуть ли не варвара из неведомой Московии — очевидно, что в рейтинге царственных женихов правитель-схизматик из далекой страны, о существовании которой в Европе в то время нетвердо знали, стоял куда ниже европейских королей. Однако в этом браке было несколько несомненных плюсов: православная страна, явно весьма не бедная и могущественная, и к тому же очень далекая от Рима.

Мне кажется, что Софья, с умной улыбкой кивая на все инструкции со стороны Виссариона и Сикста VI, с самого начала понимала, что она не будет агентом Рима и ревностной сторонницей его планов. У человека с таким детством, как у нее, на первом плане стоит страстное желание устроить свою собственную судьбу, а вовсе не намерение пожертвовать собой в борьбе за чужие идеи. То, что в России симпатизировать католичеству и Риму опасно для здоровья и жизни, с пронзительной ясностью продемонстрировал прием посольства Софьи под Москвой в начале ноября 1472 года. Сопровождавший невесту папский легат Антонио Бонумбре, расценивавший этот брак как триумф политики Рима, ехал во главе процессии и торжественно вез рядом с собой «крыж» — большой католический крест, использовавшийся в процессиях. Подобная демонстрация вызвала в Москве некоторое замешательство. Митрополит Филипп заявил, что если «крыж» внесут в одни ворота столицы, то он, глава Русской церкви и «богомолец великого князя», выйдет через другие. Назревал грандиозный скандал, который Иван III погасил решительно и сердито: навстречу дорогим гостям был послан боярин Федор Хромой, который встретил посольство в 15 верстах от Москвы. Софья могла своими глазами видеть, что в ее новой стране бывает с теми, кто доставляет проблемы русскому государю: боярин «крыж» отобрал, а допустившего подобное безобразие посла Фрязина «поймал да пограбил». Впечатление от такого «теплого» приема было столь сильным, что все мысли об «агенте Рима» тут же вылетели у Софьи из головы. Благо, Рим далеко, и оттуда никак нельзя было проконтролировать, как она выполняет полученные инструкции. Московский государев двор всегда был для иностранцев очень закрытой структурой.

Конечно, попав в Москву, Софья испытала своего рода культурный шок. Для принцессы, выросшей в каменных городах Морей и Италии, было дикостью видеть кругом сплошные деревянные строения. Даже с новым мужем ее венчали не в каменном храме, а во временной деревянной церкви, стоявшей на месте разобранного Успенского кремлевского собора XIV века! Каково это было — после грандиозных римских соборов? Каково после каменных твердынь итальянских городов видеть обветшавший белокаменный Кремль, построенный еще при Дмитрии Донском, почти столетие назад? После итальянских библиотек и утонченных образованных людей, после восторженного приема в Германии «последней византийской принцессы» общаться с персонажами вроде боярина Федора Хромого?

Недаром Софья так дорожила малейшими следами итальянской культуры и всячески старалась культивировать их на Москве. При ней на Русь приезжают итальянские архитекторы, возводится новый Кремль, новые каменные соборы. При Софье был особый двор, в который вошли оставшиеся с ней в Москве представители аристократических итальянских фамилий. Она усердно создавала вокруг себя свою среду обитания, хоть немного похожую на привычную Италию. Столь усердно, что это породило даже легенды, главная из которых — миф о библиотеке византийских императоров, якобы вывезенной Софьей на Русь в качестве приданого. И хотя исследователями доказано, что это не более чем выдумка, люди до сих пор ищут таинственную «библиотеку Ивана Грозного», восходящую к мифической библиотеке Софьи Палеолог…

Софья была твердо намерена устроить свою судьбу. Для этого требовалось быть хорошей женой великому князю и нарожать ему много детей. Чтобы он не вспоминал, что перед ним иностранка, получившая католическое воспитание и тоскующая о культуре далекой Италии. Чтобы не слушал церковников, шептавших в уши великому государю о «латинской угрозе», исходящей прямо из его супружеской постели. Требовалось терпение — о, за сиротские годы при римском дворе Софья научилась терпеть.

Примечательно, что ни Иван III, ни сама Софья не муссировали идею, что в результате этого брака Россия теперь обретает какие-то права на Византию. В какой-то степени это было связано с тем, что наследником имперского престола считался Андрей Палеолог, а не его сестра. Но все равно, родство с Палеологами могло дать свои преимущества на международной арене. Тем не менее оно не акцентировалось. Вообще, похоже, что связь Калитичей с Палеологами больше интриговала историков XIX–XX веков, чем самого Ивана III. Софья же держалась подчеркнуто скромно. Лишь в 1499 году, когда она устранит всех своих соперников и расчистит для сына Василия путь к трону, у нее прорвется тщательно скрываемое честолюбие и в шитой пелене, даре государыни в Троице-Сергиев монастырь, на вышитой вкладной надписи Софья назовет себя «царевной царьгородской».

За 20 лет Софья родила Ивану III 12 детей: Елену (род. 1474), Феодосию (1475–1501), Елену (1476–1513), Василия (1479–1533), Юрия (1480–1536), Дмитрия (1481–1521), Евдокию (род. 1483), Ивана (род. 1485), Симеона (1487–1518), Андрея (1490–1536), Евдокию (1492–1513) и Бориса (ум. 1503). В этом плане брак, несомненно, удался.

Но была одна проблема: Софья была хоть и любимой, хоть и плодовитой, но — второй женой… Ее дети находились, конечно, в лучшем положении, чем дочь деспота Морей в Риме, но — они были вторыми. Софья, за время своего пребывания при московском дворе имевшая возможность лицезреть, что на Руси бывает с младшими представителями княжеских родов, положила свою жизнь на то, чтобы ее дети из вторых стали первыми и никогда не узнали бы ужасов сиротства при неласковых дворах других правителей. Ей это удалось, ее старший сын будет править Россией — в день ее смерти, 7 апреля 1503 года, это уже было очевидно. Как она смогла это сделать — об этом речь пойдет в нашей книге.

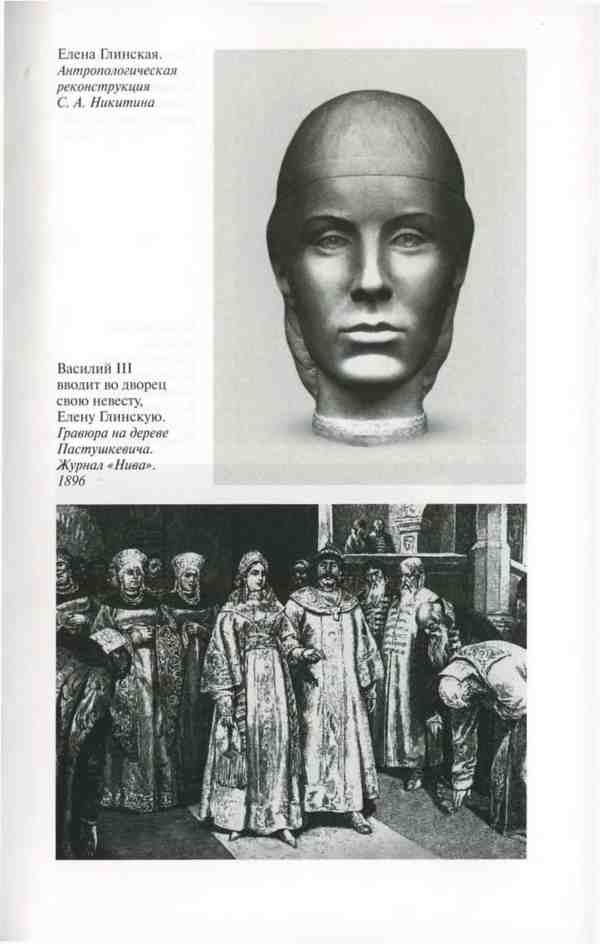

Софья была похоронена в Вознесенском соборе кремлевского Вознесенского монастыря, в 1929 году ее останки были перенесены в Архангельский собор. В 1994 году скульптор и эксперт в области судебной медицины С. А. Никитин воссоздал по черепу ее скульптурный портрет, и мы теперь знаем, как выглядела Софья незадолго до смерти, примерно в пятидесятилетнем возрасте. Перед нами лицо властной, уверенной в себе женщины с правильными чертами, которые слегка портит крючковатый нос. Да и губы немного полноваты, и нижняя выдается перед верхней, демонстрируя скрытую в душе гордыню. Такой облик бывает у людей, добившихся в жизни того, чего они хотели, — и эта характеристика вполне приложима к бедной дочери ничтожного деспота несчастной Морей, ставшей великой государыней всея Руси.

Иван Васильевич, будущий великий князь и государь всея Руси, родился 22 января 1440 года, в самый разгар войны за великое княжение между его отцом Василием II Васильевичем Московским и сыном Юрия Дмитриевича Звенигородского (ум. 1434) Дмитрием Шемякой. Как раз в том же 1440 году скончался брат Шемяки — Дмитрий Красный, и претендентов на власть осталось всего двое.

Через несколько лет, в 1446 году, отец Ивана Василий II будет схвачен своим врагом, ослеплен, после чего получит прозвище Темный. Однако он не смирится с поражением и начнет создавать антишемякинскую коалицию. И хотя мальчик рос в княжеском тереме, вдали от этих потрясений и передряг, кто знает, как он улавливал тревоги и страхи взрослых, как осмыслял случайно услышанные разговоры и как переживал ослепление отца?

В 1447 году семилетний Иван Васильевич впервые почувствует себя пешкой в большой политической игре: в этом году его обручили с дочерью тверского князя Марией Борисовной, тем самым заручившись если не поддержкой, то по крайней мере нейтралитетом могучей Твери. Свадьба состоится позже, в 1452 году, когда жениху исполнится 12 лет (невеста была еще младше).

В этом отношении судьбы Софьи и будущего Ивана III были немного схожи: оба с младых лет узнали, что представители императорского и великокняжеского родов — не хозяева своей жизни и их судьбы — не более чем разменная монета в планах сильных мира сего. Может быть, поэтому оба потом с такой силой и стремились стать этими самыми «сильными мира сего», творцами своего будущего?

Ранний брак не пошел на пользу Марии Тверской. В 1467 году она умерла. От нее остался всего один сын, Иван, родившийся 15 февраля 1458 года. Именно Иван Молодой считался наследником престола и опорой Ивана III. Его мы видим рядом с государем во многих политических акциях начиная с конца 1470-х годов.

В последующих строках вряд ли возможно описать все деяния Ивана III, взошедшего на московский престол 28 марта 1462 года. Об этом написаны многие тома. Но эскизно сказать о них все-таки надо, чтобы стала более понятной та историческая атмосфера, в которой подрастал будущий Василий III. По завещанию Василия II Иван III получил больше половины территории страны, в том числе такие крупные центры, как Москву, Владимир, Нижний Новгород, Суздаль и др. Остальные владения были распределены между четырьмя его братьями: Юрием, Андреем Большим, Борисом и Андреем Меньшим. Таким образом, борец за централизацию государства — Василий II Темный — своей последней волей фактически возродил удельную систему.

В этом Иван III видел угрозу новой междоусобной войны. Поэтому он принял решение покорить как можно больше княжеств и земель Руси своей власти. Первоначально механизм собирания территорий представлял собой поглощение более сильным Московским княжеством более слабых. То есть Иван III как бы строил свою огромную личную вотчину. Однако изменения политического строя, сопровождавшие этот процесс, оказались столь серьезными, что в их ходе возникло принципиально новое образование — единое Русское государство.

Масштаб и скорость собирания земель впечатляют. Около 1464 года было присоединено Ярославское княжество, в 1471–1478 годах — Великий Новгород, в 1472-м — Пермь, в 1474-м — Ростов, в 1485-м — Тверь, в 1489-м — Вятка, в 1500-м — Югорская земля (район Печоры — Урала, населенный ханты, манси, ненцами и самоедами). В 1503 году, после победы в русско-литовской войне, к России отошли Северские земли. Всего во время правления Ивана III подвластная ему территория выросла более чем в шесть раз (с 430 тысяч квадратных километров до 2800 тысяч).

Необходимо обратить внимание на две особенности процесса объединения русских земель под властью Москвы. Во-первых, он был в значительной степени насильственным. Очереди из земель, желающих добровольно войти в состав государства всея Руси, не наблюдалось. Политика центра была жесткой, недаром о московской династии Калитичей Рогожский летописец применительно к более ранним событиям XIV века писал: московские князья, «…надеясь на свою великую силу, князей русских начали приводить в свою волю, а которые не повиновались их воле, на тех начали посягать злобою»[9].

Но эта злоба в большинстве случаев касалась элит. От присоединения к Москве страдали местные княжеские роды и связанная с ними региональная служилая аристократия, которой надо было искать свое место уже в новой, общерусской иерархии. Во избежание сопротивления Москва широко практиковала «вывод», то есть принудительное переселение представителей местной элиты с семьями на другое место. Тем самым разрушались корпоративные и служилые связи и аристократия становилась неопасна.

Рядовое же население — крестьян, посадских людей и мелкий служилый люд — эти перемены в большинстве случаев затрагивали мало (если они не попадали под карательные акции устрашения, которых, впрочем, было немного). Менялись сборщики податей и военные командиры, но жизнь и занятия оставались прежними. Поэтому объединительная политика Москвы не встречала серьезного сопротивления: локальные элиты не смогли поднять свое население на борьбу с «агрессией».

На этом фоне резко выделяется только одна акция, сопровождавшаяся серьезным конфликтом с населением, — присоединение Великого Новгорода (1471–1478). Здесь ярко проявилась вторая особенность объединительного процесса. Ее можно охарактеризовать как трагедию непонимания. Историческая правда — создание единой Руси, сильного государства, способного защитить свободу русского народа перед лицом любых врагов, — была за Москвой. Но кирпичами в величественное здание «Всея Руси» должны были лечь региональные культуры, земли, народы с их свободами. И там, где политическое сознание населения было более развито, — как, например, в Новгородской республике с ее вечевыми традициями, — «к Москве не хотели», не понимали, зачем надо поступаться своим частным, новгородским, во имя торжества целого — но чужого, московского.

Взаимоотношения Москвы и Новгорода в XV веке с каждым годом становятся все более непримиримыми. Показательна летописная оценка похода 1456 года великого князя Василия II на Новгород. Воеводы великого князя Московского, оказавшиеся перед лицом превосходящих сил новгородцев, говорят себе: «…помрем с ними за правду своего государя, а за их измену». То есть противопоставляются понятия «правды» (она за Москвой) и «измены» интересам Москвы (ее совершают новгородцы).

Понятно, что в городе на Волхове на ситуацию смотрели диаметрально противоположно, с точки зрения защиты своих прав и свобод — но в этом и заключалась трагедия непонимания, что оценки были противоположенными и непримиримыми и консенсус был возможен только путем истребления или по крайней мере покорения одной из сторон. Московский летописец, описывая поражение Новгорода, изображает его жителей сокрушающимися о том, что они наказаны «за свою измену к великому князю»[10]. То есть новгородские свободолюбивые мотивы в Москве просто не рассматривались и не воспринимались: какая там борьба за свободу? — это дьявол их попутал, и только поражение заставило протрезветь и раскаяться.

Показательны оценки и подбор фактов, которые приводятся о событиях 1471 года в московской летописи. Сторонников новгородской независимости московский летописец называет «…наученными дьяволом изменниками, прельстителями хуже бесов». Он обращает внимание на приезд в Новгород литовского князя Михаила Олельковича, сына киевского князя Александра Владимировича, потомка знаменитого Ольгерда, — вот он, несомненный признак готовящейся измены! Столкновения в ноябре 1470 года на новгородском вече «промосковской» и «пролитовской» «партий» летописец изображает как торжество коварства предателей: победили «литовцы», нанявшие специальных людей, в давке коловших своих противников шилами — «шильников». Люди в давке кричали от боли, а другие думали, что они криком голосуют за нужные предателям решения.

6 июня 1471 года начался поход московских войск под командованием Д. Д. Холмского и Ф. Д. Хромого против мятежного Новгорода. Вскоре выступили еще две группировки — под началом Стриги-Оболенского и самого Ивана III. Против Новгорода двинулись и силы Тверского княжества. Была взята и сожжена Русса, разгромлена судовая рать новгородцев на озере Ильмень. Пленным новгородцам воеводы велели «носы, уши и губы резати».

Данный жестокий акт, если он в самом деле имел место, показывает, в каком смысловом контексте оценивали москвичи поведение новгородцев. В Библии сказано: «Так говорит Господь Бог: вот, Я возбужу против тебя любовников твоих, от которых отвратилась душа твоя, и приведу их против тебя со всех сторон… красивых юношей, областеначальников и градоправителей, сановных и именитых, всех искусных наездников. И придут на тебя с оружием, с конями и колесницами и с множеством народа, и обступят тебя кругом в латах, со щитами и в шлемах, и отдам им тебя на суд, и будут судить тебя своим судом. И обращу ревность Мою против тебя, и поступят с тобою яростно: отрежут у тебя нос и уши, а остальное твое от меча падет; возьмут сыновей твоих и дочерей твоих, а остальное твое огнем будет пожрано; и снимут с тебя одежды твои, возьмут наряды твои. И положу конец распутству твоему и блужению твоему… Ибо так говорит Господь Бог: вот, Я предаю тебя в руки тех, которых ты возненавидела, в руки тех, от которых отвратилась душа твоя. И поступят с тобою жестоко, и возьмут у тебя все, нажитое трудами… Это будет сделано с тобою за блудодейство твое с народами, которых идолами ты осквернила себя» (Иез. 23:22–30).

Пророк Иезекиль говорил здесь о Иерусалиме, который за свои грехи, прежде всего грех неверности Богу, был низвергнут и подвергся нашествию иноплеменных. То есть в глазах Москвы Новгород был «изменником веры», который просто обязан за свой грех, за осквернение контактами с католической Литвой чистоты православия быть подверженным позорному насилию и разграблению. Москвичи, совершая на берегах реки Шелони страшный обряд и отрезая новгородцам носы и уши, чувствовали себя исполнителями Божьего суда. О том, что чувствовали и думали новгородцы, мы не знаем, но вряд ли они ощущали себя и свой город библейской блудницей, заслуживавшей Небесной кары… Московский летописец далее пишет, что в знак презрения к изменникам москвичи не брали себе их доспехи, как того требовала средневековая традиция, а метали оскверненное оружие в воду. Новгородцы, вышедшие на берега Шелони отстаивать свою вольность, воспринимались как носители грязи, греха.

Трагедия непонимания — иными словами трудно это назвать. И такими трагедиями эпоха отца Василия, Ивана III, была пропитана. Наверное, иначе было невозможно — великие государства всегда строятся железом и кровью. Государство всея Руси Ивана III — еще сравнительно мягкий вариант по сравнению с кровавыми сценариями объединения Англии в Войну Алой и Белой розы или Бургундскими войнами во Франции{1}. Но новгородцам (да и другим) от этого было не легче.

Территориальный рост сопровождался созданием общерусского аппарата управления, общерусского Судебника (1497), государственной символики (двуглавый орел, первое упоминание — 1497 год). Успешной была и внешняя политика: Россия в 1480 году свергла татарское иго, выиграла две войны с Литвой (1487–1494 и 1500–1503), одну войну с Ливонским орденом (1500–1503). В 1487 году под протекторат России попала Казань. Именно при Иване III налаживаются постоянные дипломатические отношения России как единого суверенного государства с европейскими державами: в 1491 году — со Священной Римской империей, в 1493-м — с Данией, в 1496-м — с Турцией и т. д.

Причем великий князь использовал как политический инструмент и династические браки: в 1483 году Иван Молодой женился на Елене Волошанке, дочери молдавского господаря Стефана. Тем самым между Россией и Молдавией был заключен политический союз, к которому примкнула Венгрия. То есть Иван III вышел на международную арену как создатель и участник европейских военно-политических коалиций.

Каковы были черты характера, особенности личности этого человека? Среди главных я бы назвал ум и способность быстро принимать решения, ориентируясь по ситуации. Иван III вовсе не был храбрецом — по некоторым источникам, в 1480 году при известии о приближении татарского войска хана Ахмата он хотел бежать из Москвы, но бояре, горожане и церковь доходчиво объяснили ему, что сражаться придется, пути назад уже нет. Иван III осознал, что позволить себе струсить будет куда хуже, чем рискнуть и выступить против татар с оружием в руках — в 1480 году у бежавшего от врага московского князя просто не было бы будущего. Иван III смог это понять, превозмочь свой страх, отринуть лукавые советы «сребролюбцев», шептавших князю, что татар невозможно победить, — выступил и победил. Данный эпизод очень четко характеризует Ивана Васильевича и дает ответ на вопрос, почему же он смог стать «государем всея Руси». Потому что в критических ситуациях был способен быстро принять верное решение и поступиться личными чувствами и эмоциями во имя общегосударственных задач.

Политиком Иван III был весьма жестким — недаром прозвище «Грозный» впервые зафиксировано как относящееся именно к этому правителю. Он мог проявлять твердость характера и даже злопамятность (так и не простил митрополита Филиппа за его неприязнь к Софье Палеолог). Отличался широким кругозором, проницательностью и дальновидностью, гордостью и в то же время гибкостью. Однако не был чужд и эмоциям — в конце жизни заработал инсульт из-за припадка гнева в ходе обсуждения с монахами пустячного земельного спора. Болезнь он воспринял как знак свыше, стал каяться в грехах, прощать опальных (чем осложнил политическую ситуацию в стране и вызвал немалую досаду сына, великого князя Василия III).

Мы не знаем подробностей семейной жизни Ивана III. Ясно лишь, что она была непростой и в очень значительной мере подчинялась принципу политической целесообразности. Жертвой этого принципа сначала стали братья Ивана III, чьи удельные права и земельные владения были сильно урезаны. В 1486 году братья официально признали Ивана III своим господином и государем всея Руси. Это им помогло мало: в 1491 году был арестован Андрей Большой, через два года скончавшийся в тюрьме в оковах. Не безоблачными были и отношения с Софьей Палеолог: известен случай, когда великий князь наложил на нее опалу, а приближенных к ней «баб» приказал утопить в Москве-реке (подробнее об этом речь пойдет ниже). Но самой большой проблемой в конце жизни, когда отношения с братьями были более-менее урегулированы (в основном в результате смерти последних), для Ивана III стала следующая: что же делать с собственными детьми?

К 1490-м годам при московском великокняжеском дворе сложились две группировки. Большинство поддерживало законного наследника престола, обласканного Иваном III Ивана Молодого, старшего среди великокняжеских детей. Над созданием второй группировки работала Софья Палеолог, твердо решившая передать престол не сыну Марии Тверской, а своему отпрыску — будущему Василию III. В момент, когда мать начала расчищать юному княжичу путь к власти, ему было всего десять лет.

Иван Молодой в 32 года сумел заработать болезнь, редкую для такого возраста, — тромбофлебит. Сама по себе не смертельная, она доставляла много неудобств, особенно для юного князя, который по определению должен проводить много времени в седле, участвовать в боях и походах и т. д. Софья вызвалась помочь страдальцу и в 1490 году выписала из Венеции лекаря, «маэстро Леона». Врач был с большим апломбом, гарантировал излечение, в противном случае предложил в залог собственную жизнь. Неизвестно, от чего Иван Молодой больше настрадался — от своей болезни или от лечения. Заморский эскулап пичкал его какими-то микстурами, прижигал тело «скляницами» (ставил банки?). Лечение быстро принесло результат, но совсем не тот, который ожидали: 7 марта 1490 года Иван Молодой не выдержал медицинских мучений и скончался.

Иван III поймал «маэстро Леона» на слове и, как только по несчастному княжичу справили сороковины, приказал казнить незадачливого врача. Естественно, поползли слухи, что в смерти Ивана Молодого виновна Софья — ведь именно она подослала лекаря-убийцу! У нее имелся мотив, да и результат ее полностью устраивал: теперь старшим наследником стал ее сын, Василий! Но доказательств причастности Софьи к организации убийства пасынка нет, да и чудовищный уровень медицины конца XV века сомнений не вызывает.

Залечил «маэстро Леон» княжича Ивана сознательно или нечаянно — мы уже никогда не узнаем. Казалось, что теперь осталось только подождать, когда десятилетний мальчик войдет в дееспособный возраст и будет приобщен к делам управления. Однако Иван III оказался упрямым. Он отверг старинный принцип наследования, когда корона отходила старшему в роду, и захотел передать престол не сыну от Софьи Палеолог, а внуку, сыну Ивана Молодого и Елены Волошанки Дмитрию, родившемуся 10 сентября 1483 года.

Пока Василий и Дмитрий были маленькими, их мало занимала разворачивавшаяся за их спинами придворная борьба, главные партии в которой разыгрывали родители. Перипетии этой борьбы нам известны плохо, и мы можем ее отслеживать только по косвенным следам. Историк С. М. Каштанов увидел в подтверждении жалованной грамоты Троице-Сергиеву монастырю 1454 года, датируемом временем до 1486 года и сделанном от имени Василия Ивановича, свидетельство того, что «в 80-х годах за Василием были признаны какие-то суверенные великокняжеские права в отношении Костромы»[11]. Ученый утверждает, что к Василию перешли некоторые территории, ранее бывшие за старшим сыном Ивана III Иваном Ивановичем, и это было результатом «давления» на государя всея Руси его жены Софьи, начавшей борьбу за будущее вокняжение своего сына.

Понятно, что ребенок не мог сам выдавать никаких привилегий, это делалось от его имени. Но, возможно, исследователь прав в том, что происходила своеобразная «примерка» будущего удела Василия Ивановича — если такой ему придется выделять. Для вывода же о том, что мальчик с семи-восьми лет стал инструментом для политических интриг Ивана III и Софьи, на мой взгляд, у нас недостаточно данных. В 1480-е годы вопрос о наследнике престола еще остро не стоял, еще жив был государев первенец Иван Молодой, и вряд ли выдача привилегий монастырю от имени юного княжича Василия должна рассматриваться как знак подковерных политических игр.

Исследователи предполагают, что в октябре 1490 года одиннадцатилетний Василий получил какие-то формальные управленческие полномочия в Тверской земле. От его имени была выдана кормленая грамота на половину города Зубцова. Это, по мнению историка А. А. Зимина, может указывать на возвышение княжича (с Твери в свое время начинал и Иван Молодой, в 1485 году поставленный «на великом княжении на Тверском»)[12]. Однако оно длилось недолго. Уже в 1491–1492 годах Василий лишился Тверского княжения и получил в управление первоначально предназначавшиеся для него костромские территории. В 1493–1494 годах он, возможно, получил часть управленческих полномочий в отношении Ростова[13].

В летописи Василий как самостоятельное политическое лицо упоминается в октябре 1495 года, когда ему было 16 лет: во время поездки Ивана III в Великий Новгород он был оставлен с управленческими полномочиями на Москве «у великие княгини Софии… с меншею братьею». Зато Дмитрий-внук тогда же поехал в Новгород в свите своего деда. За 1490–1498 годы известно десять грамот, выданных от имени Василия и содержащих различные распоряжения юридического характера и льготы некоторым лицам и монастырям[14].

Расклад сил в последующие годы нам неясен, но, по-видимому, чаша весов продолжала клониться в пользу Дмитрия-внука. В окружении Василия решились на крайние меры — заговор, который был раскрыт в декабре 1497 года. Подоплека событий и роль в них самого княжича Василия устанавливаются не без затруднений. В так называемом «Отрывке летописи по Воскресенскому списку» 1500 года и Новгородском летописном своде 1539 года о них сказано так:

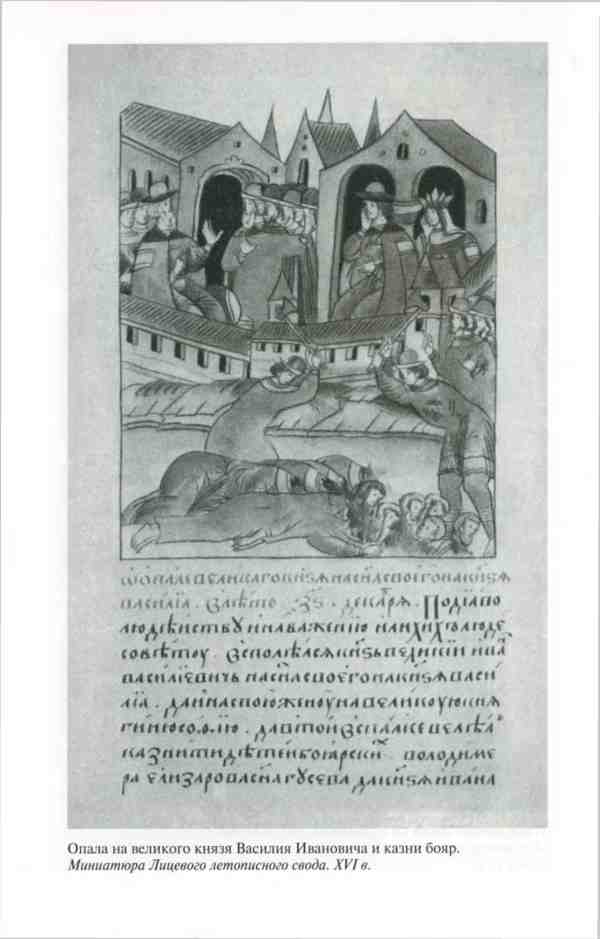

«В лето 7006 декабря положил опалу князь великий Иван Васильевич всеа Русии на сына своего, на князя Василия, и посади его за приставы на его же дворе того ради, что он, сведав от дьяка своего, от Федора Стромилова, то, что отец его, князь великий, хочет пожаловать великим княжением Владимирским и Московским внука своего, князя Дмитрия Ивановича»[15]. Летописец называет имена заговорщиков: Афанасий Аропчонок (Яропкин), Федор Стромилов, Поярок Руно, Владимир Гусев, Иван Палецкий-Хруль, Щевья Скрыбин-Стравин и другие дети боярские. Заговор успел приобрести реальные черты: его члены принесли на кресте клятву верности друг другу. Предполагалось, что Василий III воспользуется старинным правом отъезда и бежит в Великое княжество Литовское. В Воскресенской летописи об этих же событиях говорится более глухо: «…по дьявольскому наваждению и лихих людей совету наложил опалу князь великий Иван Васильевич на сына своего князя Василия да и на жену свою на великую княгиню Софью». 27 декабря по этому делу были казнены на льду Москвы-реки Владимир Елизарьевич Гусев, князь Иван Палецкий Хруль, Поярко Рунов, Щавий Травинов, Афанасий Еропкин и введенный дьяк Федор Стромилов[16].

Здесь надо остановиться на том, что такое отъезд, почему это считалось формой мятежа и почему в эпоху Ивана III это слово звучало как крамола и страшное обвинение. Феодальные отношения между господином (сюзереном) и вассалом, по принятой в науке западноевропейской терминологии, включали в себя оммаж и клятву верности (hominium, или hjma gium, и fidelitas) и акт инвеституры, то есть введения во владение пожалованным за службу имением. Оммаж являлся признанием себя человеком своего сеньора (homo), которое скреплялось торжественной клятвой (на Руси — крестоцелованием).

Особенностью данных отношений в период средневековья было то, что вассал мог официально сложить с себя клятву верности и оставить службу у сеньора, заранее предупредив его об этом. Такое отречение от оммажа называлось на Западе defi или desavue, на Руси ему точно соответствуют термин «отказ» или выражение: «отложить крестное целование». По справедливому замечанию Н. П. Павлова-Сильванского, «изменником считался только тот вассал, который оставлял своего сеньора, не заявив ему открыто о своем отречении от договора, о своем отказе (desavue). Вольность вассала, как и дружинника, состояла именно в этом праве открыто взять назад свою клятву верности»[17].

В литературе подобные действия обычно называют «правом отъезда». Так, по удачному выражению Б. А. Романова, нарушение феодальной верности вошло в политический быт[18]. В XIV–XV веках в договорные грамоты князей обязательно вводилась статья: «А боярам и слугам между нами вольным воля: кто поедет от нас к тебе… или от тебе к нам, нелюбья не держати»[19], то есть легитимизировалось право выбирать себе господина по своему разумению.

Право отъезда гарантировало личные права представителей феодалитета, но подрывало политические силы княжеств и земель: не было никаких гарантий, что в самый ответственный момент бояре и служилые люди не покинут своего господина и на совершенно законных основаниях не присоединятся к его врагам. Поэтому довольно рано начинаются попытки ограничения самовольства «отъездчиков». Одно из первых свидетельств этого — установление в 1368 году Новгородом Великим правила конфискации земель отъехавших бояр. К этому времени относятся и попытки князей запретить права перехода для служилых людей, получавших свои земли за обязанность пожизненной военной службы. Осуждению отъездчики подвергались и со стороны церкви, прямо связывающей поступки перебежчиков с изменой: «Если кто от своего князя отъедет, а достойную честь получил от него, то подобен Иуде, которого любил Господь, а он умыслил его продать князьям жидовским» (Поучение ко всем крестьянам, XIV–XV века)[20].

Во второй половине XV века, в условиях складывания единого Русского государства, ситуация меняется. Теперь отъезд от государя расценивается не в качестве обыденной перемены господина, но как измена. В связи с этим Иваном III вводится практика взимания с «отъездчиков» клятвы на верность верховному правителю. Одна из первых подобных присяг была взята 8 марта 1474 года с князя Данилы Дмитриевича Холмского, эмигрировавшего из Литвы на Русь.

Подобный документ назывался «укрепленой грамотой». В нем кратко излагалась история проступка (неудачная попытка эмиграции в соседнее государство), приносилась на кресте клятва никуда не отъезжать, служить государю и его наследникам до конца жизни («до своего живота»). Приносящий присягу обязывался сообщать обо всех услышанных им «помыслах» «добра» или «лиха» на великого князя. При нарушении он подвергался церковному проклятию и «казни» от светских властей. Поручителями, от имени которых возбуждалось принесение клятвы, выступали митрополит и освященный собор (собрание высших церковных иерархов страны).

Одновременно с укрепленой грамотой взималась поручная запись (она называлась «поручная кабала») с представителей аристократии, которые ручались своими деньгами, что их конфидент не сбежит. Например, за Д. Д. Холмского дали такие записи восемь человек. Их доверие было оценено в две тысячи рублей.

Таким образом, обвинение Василия в намерении отъезда грозило серьезными неприятностями. Для самих же отъездчиков в конце XV века данный акт не имел уже практического значения — на Руси было бы глупо искать более могущественного господина, чем Иван III. Мелкие недобитые удельные князьки были не в счет. Бежать можно было только за границу, в Литву, что автоматически лишало отъездчика шансов на княжение в России. Подобные побеги были скорее демонстрацией неподчинения, недовольства верховной властью.

Остальные участники заговора, согласно летописи, должны были устроить погромы на Вологде и Белоозере и отказаться подчиняться Дмитрию-внуку. Всех их постигла суровая судьба: 27 декабря шестеро лидеров мятежников были казнены через четвертование или отрубание головы, а рядовых детей боярских посадили в разные тюрьмы.

Этот странный неслучившийся бунт, известный под названием «заговор Владимира Гусева» 1497 года, долгое время вызывал споры историков. Неясно, за что боролись стороны, кто в самом деле скрывался за спинами мятежников. Так, считалось, что в основе заговора лежали корпоративные интересы разных групп феодалитета: князья и бояре поддержали Елену Стефановну и Дмитрия-внука, а на стороне Софьи и Василия оказались более худородные дети боярские и дьяки. Другие ученые выворачивали эту схему наизнанку и видели лидерами родовитой аристократии и боярства как раз Софью и Василия, а их противников — опиравшимися на рядовое дворянство. А. А. Зимин уточнил социальную базу заговорщиков: они искали опору в «удельном княжье и новгородском окружении архиепископа Геннадия», а Дмитрия поддерживала тверская группировка придворной знати[21].

Думается, что недостаток сведений вряд ли позволяет делать столь далекоидущие выводы о заговорщиках как выразителях интересов целой социальной корпорации. Да и противопоставлять княжеско-боярскую аристократию детям боярским тоже вряд ли стоит столь категорично: конечно, это были разные корпорации «служилых землевладельцев» (по определению С. Б. Веселовского), с разной корпоративной культурой и устремлениями. В вопросе о том, кто будет наследником Ивана III, речь скорее шла о личных и придворных связях и симпатиях, чем о том, что Василий III и Дмитрий-внук воплощали в себе некие разные социально-политические программы. Нет никаких оснований видеть в источниках борьбу социальных идеалов, а не личностный конфликт из-за престола государства Российского.

Мы можем уверенно сказать только одно: осенью 1497 года (по С. М. Каштанову, в августе) Иван III наложил на своего сына опалу по обвинению в связях с заговорщиками. Однако то ли доказательства были слишком шаткими, то ли сам заговор выеденного яйца не стоил, но столь крутой в других случаях Иван III вместо радикальных мер занялся каким-то невнятным выяснением отношений, в частности в октябре — ноябре 1497 года обличал Василия в причастности к заговору перед собором церковных иерархов и митрополитом. В декабре, как уже было сказано, казнили шестерых детей боярских и еще какое-то количество дворян оказалось под замком. По всей видимости, тогда же под домашний арест был посажен и княжич Василий. Он сохранил княжескую роль, по выражению С. М. Каштанова, «на какой-то очень узкой территории в одной из Замосковских волостей» (волость Шерна-городок)[22].

Хуже всего пришлось Софье Палеолог — в ходе разбирательств было установлено, что она общалась с ворожеями и колдуньями: «…к ней приходили бабы с зельем; проведя расследование против тех баб лихих, князь великий велел их казнить, потопить в Москве-реке ночью, а с нею с тех мест начал жить в бережении»[23].

Какое отношение к заговору имел сам восемнадцатилетний Василий — можно только догадываться. Но бросается в глаза невысокий социальный статус репрессированных (дьяк, дети боярские, «лихие бабы») и примитивизм плана (отъездом в Литву и грабежом на Белоозере великокняжеский венец не добудешь). Если эти сведения верны, то «заговор Владимира Гусева» не имел шансов на успех. Ни Софья, ни в дальнейшем повзрослевший Василий не были склонны к безнадежным предприятиям, а напротив, проявляли в придворных интригах осторожность и мудрость. Да и отъезд — это чисто русская модель мятежа, вряд ли понятная для «грекини» Софьи. Так что были ли мать и сын организаторами заговорщиков? Возможно, они знали о настроениях мятежников, возможно, им было приятно слушать разговоры о неподчинении ненавистному сыну Ивана Молодого… О большем трудно судить.

Зато Дмитрию-внуку и его сторонникам этот заговор оказался настолько на руку, что ученые даже высказывали предположение об инсценировке, клевете и «раздутом деле» с целью убрать с политической арены Василия. У нас нет доказательств провокации или ложного доноса, но если придерживаться принципа юристов Древнего Рима qui bono («кому выгодно?»), то очевидно, что заговор в таком составе и с такой концепцией был совершенно невыгоден Василию и Софье, зато очень полезен Дмитрию и Елене. Акции последних резко пошли в гору.

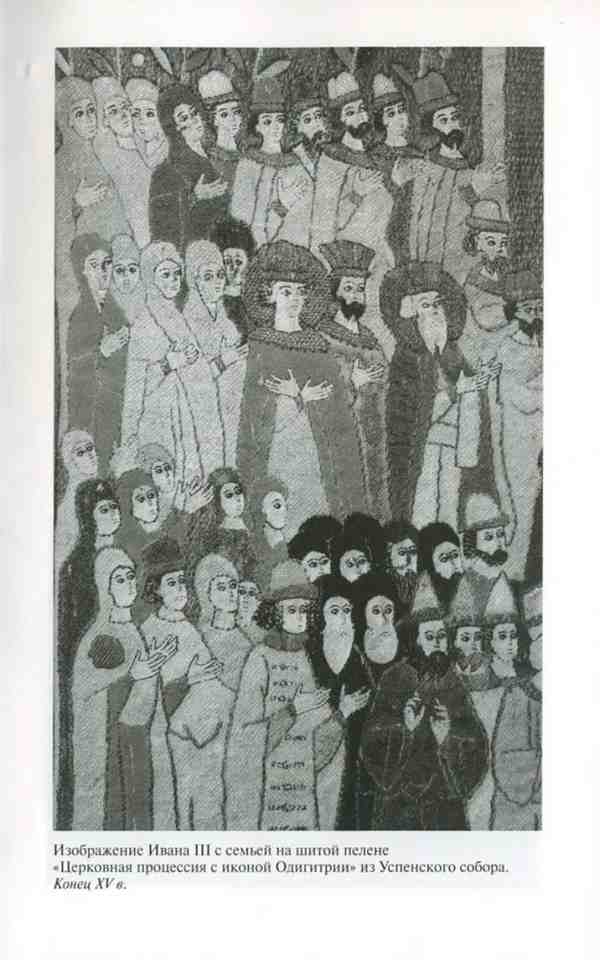

4 февраля 1498 года в Успенском соборе Московского Кремля Дмитрий-внук впервые в русской истории был в ходе торжественного церемониала, заимствованного у византийских императоров, коронован великокняжеским венцом. Ни Софьи Палеолог, ни опального Василия на коронации не было. Преисполненного чувством собственной значимости четырнадцатилетнего Дмитрия-внука осыпал золотыми и серебряными монетами его брат, Юрий Иванович…

Казалось бы, что все решено — Дмитрий-внук официально венчан на великое княжение, то есть провозглашен наследником престола. Однако Ивану III фатально не повезло ни с сыном, Иваном Молодым, ни с внуком Дмитрием. Видимо, принципиальной ошибкой было назначать наследника еще при собственной жизни — преемник начинал переживать, мучиться и не скрывать нетерпения занять место зажившегося родителя. А «доброжелатели» не упускали шанса внести свои коррективы в судьбу преемника, в случае с Иваном Молодым, возможно, даже фатальные.

От самого Дмитрия, который был еще подростком, вряд ли стоило ожидать осмысленного поведения, но у него было активное, политически подкованное окружение (некоторыми учеными именно с кругом Дмитрия и его матери Елены Волошанки связывается составление Судебника 1497 года)[24]. И это окружение начало действовать и сделало что-то не так. Что — мы не знаем, но уже в середине 1499 года, хотя Дмитрий формально продолжал считаться соправителем Ивана III, его власть была фактически дезавуирована.

Как и в предыдущем случае, это было связано с разоблачением заговора — на этот раз сторонников Дмитрия, князей Ивана Юрьевича Патрикеева и Семена Ивановича Ряполовского. 5 февраля 1499 года Ряполовскому отрубили голову, а Патрикеева «простили», отменили смертную казнь и «позволили» постричься в монахи в Троице-Сергиевом монастыре. Согласно Вологодско-Пермской летописи, пострижение состоялось в Москве, причем во время обряда несчастный князь был в кандалах…

О причинах опалы мы не имеем точных сведений. Мнения ученых разделились. Одни (Я. С. Лурье, Л. В. Черепнин, А. Л. Хорошкевич)[25] видят ее в неудачной дипломатической деятельности, ссылаясь на фразу из грамоты Ивана III русским послам от мая 1503 года: «…вы бы во всем себя берегли, а не так бы есте чинили, как князь Семен Ряполовский высокоумничал с князем Василием (Патрикеевым. — А. Ф.)». Ученые объявляли опальных князей чуть ли не изменниками — «сторонниками русско-литовского сближения», «убежденными сторонниками примирения и сближения с Литвой» и т. д.

Другие исследователи указывают, что опала последовала только в 1499 году, в то время как в грамоте Ивана III имеется в виду посольство Ряполовского и Патрикеева в Литву в 1494–1495 годах. Государь мог быть недоволен их дипломатической деятельностью, но если его гнев достиг критической отметки, вряд ли бы он копил злобу четыре года. Да и результаты посольства Ряполовского — Патрикеева были вполне успешны. Они подписали мирный договор, который считается первым «вечным миром» между Россией и Литвой (правда, «вечность» продлилась всего четыре года — уже в 1500 году вспыхнула новая война, но уж послы в этом не были виноваты). Была достигнута договоренность о браке дочери Ивана III Елены с Александром Ягеллончиком, великим князем Литовским. И первое, и второе было несомненным дипломатическим успехом. А. Л. Хорошкевич, правда, считает, что на самом деле это была неудача, так как послы не смогли зафиксировать в грамоте условие, согласно которому Елена в браке оставалась бы в православии, а также титул Ивана III «государь всея Руси», который литовская сторона отвергла. Но даже если и так, вряд ли Ивану III потребовалось терпеть четыре года, чтобы отрубить за такой проступок голову бывшему послу Ряполовскому. Задним числом он мог обвинить князей в чем угодно, но в 1495 году их деятельность явно считалась успешной, в том числе и самим великим князем.

Ряполовский и Патрикеев вместе с дьяками Федором Курицыным и Андреем Майко действительно в январе 1494 году проводили переговоры с литовскими послами и готовили комплекс документов по мирному договору и браку Елены. Официальный текст посольской книги, в которой сохранились протоколы переговоров, не позволяет найти ни малейшей зацепки, ничего, в чем провинились бы переговорщики и за что их могли подвергнуть опале[26]. В чем проявилось «высокоумье» Ряполовского, непонятно.

Единственный конфликт, который возник во время пребывания русской делегации в Вильно, — литовцы добавили строку в уже согласованный текст грамоты о гарантиях непринуждения обращения Елены в католичество: согласно этому добавлению, она могла принять его добровольно, если захотела бы сама (в русском варианте «свобода выбора» для жены Казимира Ягеллончика не предусматривалась). Бояре отказались взять такой исправленный документ. Однако здесь они действовали в интересах Ивана III, согласно полученным инструкциям, и упрекнуть их не в чем.

Мнение ученых, что Ряполовский и Патрикеев держались пролитовской ориентации, поскольку заключили мир с Литвой, не соответствует действительности — заключить мир и выдать замуж дочь приказал сам Иван III, никакой самодеятельности здесь не было. Возможно, что-то произошло «за кулисами» переговоров, но, увы, официальные документы следов этого не сохранили.

Некоторые исследователи (Н. М. Карамзин, С. М. Соловьев, И. И. Смирнов, Н. А. Казакова) связали опалу Ряполовского и Патрикеева с провалом деятельности группировки Елены Волошанки и великого князя Дмитрия Ивановича, реабилитацией и возвышением Василия и Софьи. Эта версия появилась впервые в середине XVI века на страницах грандиозного исторического сочинения, памятника государственной идеологии — «Степенной книги царского родословия». Казнь Ряполовского и насильственное пострижение Патрикеева были «уступкой», «данью», «отражением» превращения Василия во второе лицо в государстве. А. А. Зимин обратил внимание, что в 1498 году влияние группировки Патрикеевых было определяющим — к ней принадлежали пять бояр из двенадцати членов Боярской думы[27]. События 1499 года как раз знаменовали конец этого влияния.

Это верно, но здесь в трудах ученых действует логический принцип: «после того — значит, вследствие того». После опалы Ряполовского и Патрикеева произошло возвышение Василия — значит, его возвышение и было причиной их опалы. Получается замкнутый круг. На самом деле мы не знаем обстоятельств тайной придворной борьбы в московских правящих кругах в конце правления Ивана III. Разгром думской группировки Патрикеевых, конечно, способствовал поражению Дмитрия-внука, но вот что было его настоящей причиной, кто смог добиться низвержения столь влиятельных аристократов — на этот счет мы можем только строить предположения. Исходя из принципа qui bono, выгодно это было Василию. Но воспользовался ли он случаем или был инициатором интриги — источники хранят молчание…

Так или иначе, черная полоса для Василия и Софьи кончилась. В 1499 году Иван III начал переговоры с Данией о возможной женитьбе Василия на дочери датского короля, принцессе Елизавете. Между мартом и августом 1499 года Василий выдал жалованную грамоту Владимирскому Рождественскому монастырю. 21 марта 1499 года он был провозглашен государем и великим князем Новгородским и Псковским, и на Руси оказалось три великих князя одновременно: Иван III, Дмитрий-внук и Василий. Правда, Псков отнесся к этому назначению в высшей степени отрицательно, справедливо усмотрев в нем угрозу своего подчинения старому конкуренту Новгороду. Псковичи прислали челобитье к Ивану III «и внуку ево Дмитрию Ивановичю, чтобы держали отчину свою в старине». Иван III уступил. Василий лишился Псковского княжения, не успев приступить к своим полномочиям и даже не доехав до Пскова.

По всей видимости, такая внезапная отзывчивость на челобитье горожан была связана с тем, что Иван III решил более не возвышать никого из наследников, а держать их в подвешенном состоянии, обеспечивая неустойчивый баланс сил. Летом 1499 года возник проект наделения уделами младших сыновей Ивана III — Юрия (Дмитровом) и Дмитрия (Угличем). Тем самым государь напоминал, что Василий — не единственный его сын и в качестве преемника ему вполне можно подобрать замену.

Третий эпизод трудного пути Василия к власти датируется весной 1500 года и еще более загадочен, чем заговор Владимира Гусева и низвержение Ряполовского — Патрикеева. Дословно известие Погодинского летописца звучит так:

«Князь Василий, сын великого князя Ивана, хотя великого княжения, и хотев его истравити на поле на Свинском, у Самьсова бору, и сам побежа в Вязьму с воими и советники. А князь великий нача думати со княгинею Софиею, и возвратиша его, и даша ему великое княжение под собою, а князя Дмитрея поимаша, и с матерью княгинею Еленою».

Мы приводим оригинал, а не перевод, потому что текст явно испорчен и точный перевод затруднителен. Из этих слов следует, что Василий как-то проявил свое желание стать великим князем, после чего кто-то хотел его погубить, травил, как зайца, на Свинском поле (поле это находилось в Дорогобужском уезде, у речки Рословки, недалеко от города Рославля). Князь бежал в Вязьму, при нем были советники и, возможно, какие-то войска (все зависит от того, как читать текст: «побежа в Вязьму с воими и советники» или «побежа в Вязьму своимии советники»). Узнав об этом, Иван III, посоветовавшись с Софьей Палеолог, наложил опалу на Дмитрия-внука и его мать, а Василия возвысил.

От кого убегал Василий? Ученые высказывали самые неожиданные предположения. Так, по мнению С. М. Каштанова, речь идет о попытке побега сына Софьи в Литву; причиной же якобы стало ущемление его прерогатив в Новгороде. При этом на Свинском поле будто бы состоялось боевое столкновение войск Василия — поддержавших его литовцев — с московскими войсками, верными Ивану III. Целью мятежного сына было… нанести поражение («истравити») отцу, государю всея Руси! Василий был разбит и «в качестве пленного» увезен в Москву[28].

Из вышеописанной детективной истории совершенно непонятно, почему же Иван III за все эти злодейские планы и проступки возвысил Василия и наградил его искомым великим княжением? Да и к каким результатам могла бы привести победа Василия III над одним из отрядов московской армии? Вряд ли Иван III вернул бы ему за это права на Новгород…

А. А. Зимин мягко назвал построения С. М. Каштанова «неясностями» и предположил, что по Свинскому полю князя Василия гнали вражеские литовские войска. От них он и бежал в Вязьму[29]. В этой гипотезе нет столь явных натяжек, как в предыдущей, но все равно непонятно, почему за бегство с поля боя Иван III жалует сына великим княжением.

Представляется, что можно высказать еще одно предположение, основанное на обращении к концовке данного летописного текста. Избавление Василия от злоключений прямо связывается с опалой на Дмитрия-внука и Елену Волошанку. В таком случае, не их ли люди «хотев его истравити на поле на Свинском»? В условиях русско-литовской войны и перемещений войск к линии фронта и обратно было очень просто подослать отряд лихих людей, а гибель конкурента списать потом на литовцев или неизвестных разбойников-мародеров. Наличие в свите Василия «советников» объясняет, почему он бежал: с ним был его двор, но не серьезный военный отряд. Из этой гипотезы становится ясно, почему Ивану III потребовался совет с Софьей, лидером антидмитриевской группировки при дворе, и почему вслед за возвращением Василия из Вязьмы последовала опала на его политических противников.

Остается, правда, открытым вопрос: почему о покушении, если оно имело место, в летописи не было сказано прямо? Но, с другой стороны, мы уже могли убедиться, что тайные стороны придворной борьбы за власть отражались в источниках в весьма искаженном и неполном виде. Летопись — это не полицейский протокол, и от нее нельзя ожидать исчерпывающей полноты и информативности.

В любом случае, события 1500 года на Свинском поле подняли Василия на новую ступень власти и, наоборот, вызвали закат группировки Дмитрия-внука. Последний, формально оставаясь венчанным на великое княжение соправителем Ивана III, со второй половины 1500 года перестал фигурировать в правительственных документах. Василий же, напротив, с 1500 года именуется «великим князем всея Руси», получает руководство судебными делами на Белоозере (1501), выдает жалованные грамоты в Новгороде (1500) и Твери (1501).

Софья между тем старалась максимально использовать свое восстановившееся влияние на мужа. На этот раз Иван III послушал жену. 11 апреля 1502 года он официально «положил опалу на внука своего, великого князя Дмитрея Ивановича, и на его матерь, великую княгиню Елену, за малое их прегрешение, с очей сослал и в крепости посади и до их смерти». Их имена запретили поминать на церковных службах, Дмитрия больше не именовали «великим князем». «Того же месяца апреля 14… пожаловал своего сына Василья, благословил и посадил на великое княжение Володимерьское и Московское и учинил его всеа Русии самодержцем»[30].

Игра была сыграна. Почти. Потому что как у высокопоставленных родителей возникают проблемы с детьми, так и у дорвавшихся до власти сановных детей бывают неожиданные неприятности со старящимися родителями, которые на закате жизни вдруг впадают в неуместное покаяние и некстати пытаются исправить былые грехи…

Кстати, о грехах. Борьба за великокняжеский престол в конце XV — начале XVI века проходила на фоне серьезных духовных подвижек в церковной сфере. Сторонники будущего Василия III сумели успешно разыграть религиозную карту, обвинив своих политических оппонентов в ереси. Страшнее этого обвинения на Руси ничего нельзя было придумать. Главной жертвой этого инквизиционного процесса пала мать Дмитрия-внука, Елена Волошанка, убитая надзирателями в тюрьме 18 января 1505 года. Гонения на еретиков, которым она покровительствовала, ослабили политические позиции Дмитрия-внука и помогли прийти к власти Василию.

Поэтому возникает вопрос: что это была за ересь, справедливы ли были возводимые на Елену Волошанку и ее «кружок» обвинения? Чего в этой истории больше: искренней борьбы за чистоту веры или интриг и политической конъюнктуры?

Русская православная церковь в средневековье была нетерпима к любому вольнодумству и реагировала на него в высшей степени остро, что вело к радикальному уничтожению малейших ростков ересей в самом зародыше. Английский историк Яна Ховлетт справедливо заметила: «В христианской традиции ересь — это haeresis: выбор христианином мнения, отличающегося от церковной догмы. „Отступление“ является переводом слова apostasis, т. е. отказ от христианской веры и переход в веру другую. Но в русской церковной практике понятие отступления используется одновременно и для понятия apostasies, и для понятия haeresis. В этом одна из причин проблематичности ереси в России»[31]. Иными словами, малейшее сомнение, свое мнение сразу расценивались как измена вере, покушение на самое святое. Раз и навсегда усвоив христианский канон, Русская православная церковь отказывалась его пересматривать. Этот радикализм не давал развиться мнениям и сомнениям в серьезные еретические течения. Недаром те немногие случаи ересей, которые нам известны, связаны с иностранным влиянием или воздействием чужой, придуманной не на Руси религии или духовного течения (арианство, иудаизм). Своих, доморощенных ересей Россия в средневековье просто не знала. Известные нам случаи «отклонения от веры» в ранний период единичны и к тому же сомнительны («скопец» Андреян в 1004 году, «еретик» Дмитрий в 1123-м). Позже их число все равно оставалось незначительным, причем важно то, что они почти не касались догматики, а были связаны в основном с вопросами церковной дисциплины, аскетики, обрядовой стороны православия. Фигурально выражаясь, своего Ария средневековая Русь не породила. И такое положение сохранялось, по крайней мере, до конца XV–XVI века.

Поэтому люди русского средневековья не ощущали исходящей «изнутри», от своих соплеменников угрозы чистоты веры. Зато религиозный соблазн мог прийти извне: раз усвоив определенную христианскую парадигму, Русь оказалась маловосприимчивой к восточным и западноевропейским попыткам ее интерпретации. Она считала все это ересями — «иудейской», «латинской» и т. д. Данное обстоятельство порождало несколько очень важных идеологических установок. Проблема «чистоты веры», с которой в Библии прежде всего связывались категории измены — верности, имела, если можно так выразиться, в основном охранительную «внешнюю» трактовку. Здесь была питательная среда для ксенофобии, неприятия на подсознательном уровне чужих, иноземцев, приверженцев других конфессий. Поэтому даже сами контакты с ними требовали осторожности, а отъездчик за границу уже казался потенциальным изменником (неважно, переменил ли он веру: он все равно не способен сохранить ее целостность в окружении еретиков).