Предисловие

Представление европейских народов о короле гуннов Аттиле основывается, главным образом, на легендах и преданиях и имеет мало общего с исторической личностью Аттилы. Исторический Аттила практически не известен нам, хотя о нем и дошло до наших дней больше свидетельств современников, чем о большинстве других исторических персонажей той эпохи. Сотворение мифа об Аттиле началось еще в древности, с успехом продолжилось в Средние века и, похоже, не завершилось по сей день, с той лишь разницей, что современное мифотворчество выступает в виде гипотез, с большей или меньшей основательностью претендующих на научность. В этом нетрудно убедиться, прочитав книгу М. Бувье-Ажана, предлагаемую теперь и российскому читателю. Спешу внести ясность: эта книга служит вкладом не в мифологию, а в библиотеку популярной литературы о замечательных личностях, к числу которых позволительно отнести и Аттилу (замечательный в смысле прославленный, но не обязательно славный). Просто М. Бувье-Ажан увлечен этими гипотезами и щедро делится ими с читателем, ненавязчиво подводя к мысли о предпочтительности той или иной из них. В конце концов, его книга — не научная монография, а скорее историко-биографический роман, и с учетом этого надо подходить к ней. Автор романа находится в иных отношениях с читателем, нежели ученый, опубликовавший монографию: его цель — увлечь, а не убеждать строго научными доводами. Достоверно известные факты столь же достоверно излагаются в книге, а там, где автор ступает на зыбкую почву гипотез, опровергать его можно, разве что предложив еще одну гипотезу…

Трудно говорить очевидные вещи, не рискуя впасть в банальность (потому и банально, что очевидно), но порой еще труднее не сказать их. Рискну и я напомнить, что Аттила был сыном своего народа (не самого смирного) и своего времени (не самого благостного). Каков народ, таков и вождь. Около восьми десятилетий, с 375 по 453 год, из них девятнадцать лет под предводительством Аттилы, гунны повергали Европу в ужас. Страдания, причиненные ими за это время различным народам, неизгладимо запечатлелись в памяти потомков. Само название «гунны» и по сей день вызывает в воображении пугающие образы, и даже исторические исследования, основанные на изучении источников, не смогли сделать эти образы более привлекательными. Гунн — дикий и свирепый варвар. Суждение серьезных исследователей о роли гуннов в истории Европы никогда не менялось.{1} Оно в общем и целом совпадает с народной традицией, даже если и расходится в оценке отдельных событий и фактов. Одно бесспорно: орды гуннов повсюду на своем пути сеяли смерть и разрушение. Ни один из заслуживающих доверия источников не сообщает об освободительной или культурной миссии этого кочевого народа, хотя бы об одном благотворном деянии, пережившем их пребывание в Европе.

Далеко не так просто, как с оценкой гуннов в целом, обстоит дело с суждениями об их знаменитом вожде Аттиле. Его образ словно продолжает жить, постоянно меняясь, то и дело обретая в биографических сочинениях некую романтическую окраску. Вот и в книге М. Бувье-Ажана Аттила выглядит не таким уж и страшным и, совершенно определенно, не столь плохим, как привыкли о нем думать. Если и «Бич Божий», то бичующий по заслугам… Впрочем, полюбить можно кого угодно, любовь не разбирает. Хотя нет, Атгилу, по-моему, нельзя полюбить, да и отношение к нему автора представляемой книги скорее не любовь, а, самое большее, — симпатия, уважение, для которого можно найти обоснование. Все источники свидетельствуют, что Аттила в своей частной жизни был прост и сдержан. Не будучи по своим привычкам и наклонностям аскетом (по гуннскому обычаю он имел многочисленных жен и не чурался известной роскоши при своем дворе), он вместе с тем никогда не забывал, что должен сохранять королевское достоинство. На людях, во время пиров и при переездах, он был исключительно сдержан, что стало его второй натурой. В целом же на основании античных свидетельств создается образ человека, который в качестве вождя варварских орд хотя и внушал ужас, однако лично не производил неблагоприятного впечатления на тех, кто встречался с ним.

Как в легенде, так и в историографии Аттила изображается бесспорно выдающимся правителем, каким представляется, например, Альфред Великий англичанам или Оттон Великий немцам. Был ли Аттила действительно великим правителем? Современные ему авторы характеризуют его как несомненно сильную личность. Аттила был единственным королем гуннов, которому удалось объединить под собственным верховным господством отдельные гуннские и многие другие покоренные ими варварские племена и поставить их на службу своим политическим целям. Во внешней политике он демонстрировал удивительную прозорливость и осмотрительность, умело сочетая силу и хитрость. Проведение им военных кампаний обнаруживает в нем немалый талант стратега. Государственным деятелям Рима он казался тем, кем только и мог казаться — дерзким выскочкой и азартным игроком. Отваживаясь на крупномасштабные акции, он никогда не упускал из виду возможность хотя бы что-то приобрести. Во взаимоотношениях с противниками он становился, как только ощущал неприятие с их стороны, непримиримым и высокомерным до фанфаронства. Несговорчивый и настороженный в переговорах с врагами, он хитро использовал любую их слабость. Зато поверженному противнику он мог продемонстрировать свое великодушие, умел даже привлечь его на свою сторону, оказывая ему доверие. Хорошее взаимопонимание, существовавшее на протяжении многих лет между ним и вождями остготских племен, объясняется исключительно великодушной и умной политической позицией Аттилы. Словом, личность незаурядная, что само по себе и не вызывает сомнений, но не перебарщивает ли М. Бувье-Ажан, с явным удовольствием живописуя, как ловко Аттила водит за нос обоих кесарей, западного и восточного? Конечно, Валентиниан III и Феодосий II — далеко не самые славные персонажи греко-римской истории, но ведь выбирать надо меньшее зло. Впрочем, пусть этот вопрос решают читатели.

Правда, великим человеком Аттила считался лишь в пределах своего собственного мира, среди родственных ему кочевых племен, которые жили грабежом, не зная высоких запросов и не стремясь к тому, что придавало бы их жизни постоянство и более глубокий смысл. Историческое величие обретается не одними только военными успехами: выдающийся человек должен оказывать на окружающих и некое духовное влияние.

Современные Аттиле греки и римляне, сохранявшие приверженность язычеству, видели в нем в высшей мере опасного врага, с которым приходилось считаться, в остальном же презирали его как варвара, человека, во всех отношениях стоящего ниже их. Все авторы, не исключая и осмотрительного грека Приска, необычайно сдержанного и беспристрастного в своих высказываниях, почти всегда говорят о нем как о «варваре». Известно, что варварами греки и римляне называли всех, кроме самих себя (а греки — и римлян тоже), однако Аттила, на их взгляд, концентрировал в себе варварства неизмеримо больше, чем какой-нибудь вестгот или вандал.

Римские и греческие христиане презирали Аттилу как нехристя. Они считали его не достойным милости Божией, а посему предопределенным для совершения дьявольских дел. Именно этот смысл и вкладывается в его прозвище «Бич Божий». Прозвище человека всегда отражает его место в системе ценностных представлений общества. В христианском мире, ориентированном на спасение души и обретение вечного блаженства, Аттила мог считаться только орудием Дьявола.

«Бич Божий» — страшное определение, а применительно к Аттиле как человеку, который, по свидетельству современников, не отличался патологической жестокостью и не преследовал по вероисповедному или этническому признаку (как это делали, например, король вандалов Гейзерих или король готов Эврих), пожалуй, и слишком суровое. Если же рассматривать Аттилу в ипостаси короля гуннов, то он вполне заслуженно заклеймен этим прозвищем. Гунны оказались для народов Европы одним из самых тяжких испытаний в ту столь изобильную страшными бедствиями эпоху. А как сам Аттила относился к этому прозвищу? И вообще, знал ли он, что христианский мир наложил на него подобное клеймо? Свидетельства источников на сей счет достаточно баснословны и потому не кажутся убедительными. Античные авторы любили приукрасить свой рассказ заведомо вымышленными эпизодами, баснями и анекдотами, не только развлекавшими читателя, но и работавшими на авторскую концепцию. Басня о том, как некий христианский аскет бросил прямо в лицо Аттиле: «Бич Божий!», и как реагировал на это вождь гуннов, в какой-то мере правдоподобна, и этим охотно пользуется М. Бувье-Ажан, заставляя басню работать на собственную концепцию. Авторский выигрыш очевиден: исторической фальсификации нет, Аттила же благодаря этому нехитрому приему предстает еще более загадочной и сложной личностью, интригуя читателя.

Для крещеных и некрещеных римлян Аттила был варварским королем в ряду многих других, столь же, а порой даже и еще более ужасных. Разве Аларих и его преемники не опустошили Италию, Испанию и Галлию? Разве Гейзерих не пронесся смерчем по африканским провинциям Рима и не захватил Сицилию? В отличие от них Аттила, с которого Аэций глаз не спускал, по крайней мере, поддерживал с 434 по 449 год дружеские или хотя бы нейтральные отношения с Западной Римской империей. И тут мы подходим к основной интриге сочинения М. Бувье-Ажана, главными персонажами которой являются Аттила и римский патриций Аэций. Весь сюжет строится вокруг взаимоотношений этих «друзей-врагов», в руках которых на какое-то время оказалась судьба Западной Римской империи. Это — наиболее сомнительный, но вместе с тем и самый выигрышный литературный прием, позволяющий держать читателя в напряжении. На мой взгляд, здесь автор заходит слишком далеко, покидая даже зыбкую почву гипотезы и проваливаясь в трясину ничем не обоснованного допущения того, что эти «друзья-враги» задумали поделить греко-римский мир и равноправными партнерами господствовать в нем. Правда, и здесь нет прямой фальсификации, поскольку читатель без труда может понять, что речь идет не о бесспорном историческом факте, а о догадке автора популярной книги.

По смелости с этой догадкой может сравниться лишь гипотеза, к тому же весьма распространенная, о психической неуравновешенности (если не сказать шизофрении) Аттилы. Так пытаются объяснять нелогичность некоторых поступков предводителя гуннов. М. Бувье-Ажан не разделяет эту гипотезу, хотя и не отвергает ее полностью. Он резонно допускает, что могли быть причины, о которых нам ничего не известно. Действительно, в источниках зияют пробелы, для заполнения которых предлагаются многочисленные гипотезы, и порой довольно сенсационные.

Что же касается целей завоевательной политики Аттилы, то он предпринимал военные походы против Западной и Восточной Римских империй в надежде разжиться богатой добычей, необходимой для оплаты преданности подчиненных ему вождей и верности находившихся под его командованием чужих войск. Когда же король гуннов попытался хитростью и угрозами обеспечить за собой право на управление Западной Римской империей (о чем живо повествуется в книге М. Бувье-Ажана), его намерения разбились о непреклонную позицию Валентиниана III. Так Европа была избавлена от прискорбной участи лицезреть Аттилу сначала в качестве соправителя, а затем, вероятно, и единоличного правителя в Риме или Равенне. Нескольких месяцев его господства хватило бы, чтобы уничтожить в Италии, и без того пострадавшей от нашествия варваров, последние остатки культуры.

Но сумел ли бы Аттила удержаться на западно-римском императорском троне? Едва ли, и не потому, что его личные качества не позволяли этого. Личные качества не имели тогда решающего значения, иначе такой недостойный во всех отношениях правитель, как Валентиниан III, не удержался бы в течение тридцати лет на троне. Решающее значение имело то, что Аттила, вождь кочевников, не обладал государственным мышлением и не имел при себе полководцев и министров, достаточно опытных для управления Империей. В отличие от него вожди готов и вандалов были потомками правителей, повелевавших оседлыми народами; обосновавшись в римской провинции, они тут же создавали постоянную резиденцию, становившуюся действующим центром их нового королевства. Кроме того, они, чтобы упрочить свое господство, привлекали к себе на службу римских чиновников и использовали уже имевшиеся на захваченных территориях управленческие структуры.

Германские народы издавна, а особенно после принятия христианства, стояли ближе к римлянам, чем гунны. Готы и вандалы долгое время поддерживали тесные отношения с римским миром, тогда как между гуннами и римлянами не наблюдалось даже и малейшего сближения. Главные опорные пункты гуннов находились в римских провинциях Мезия и Паннония, а также в Северном Причерноморье, то есть вдали от римских культурных центров. Готы же, в отличие от гуннов, поселились в провинциях, которые уже много сот лет находились во владении римлян. И под господством готов местное галло-римское население сохраняло свой статус римских граждан. Гражданское управление там в основном оставалось прежним — римским.

Впрочем, говорить о том, сумел ли бы Аттила удержаться на римском императорском троне, можно лишь гипотетически. Достоверно же известно, что он не смог завладеть этим троном, а его огромная империя развалилась вскоре после его смерти. Он совершил вторжение в Италию, и до Рима было уже рукой подать, когда он внезапно изменил свои намерения и повернул назад, загадав историкам одну из самых главных загадок своего правления. Имеющиеся факты позволяют лишь строить догадки и придумывать разнообразные объяснения — от очередного приступа шизофрении у гуннского вождя до чуда, сотворенного папой римским Львом I Святым. М. Бувье-Ажан, похоже, склоняется к последней версии, читателю же придется смириться с мыслью, что он так и не узнает правды. Возможно (опять гипотеза!), история эта получила бы продолжение, если бы год спустя Аттила не умер.

Наконец, следует сказать несколько слов о такой особенности авторской манеры М. Бувье-Ажана, проявившейся в предлагаемой книге, как написание географических названий. Даже читатель, не искушенный в древней истории, без труда заметит в этом некоторое несоответствие, сообразит, что места, по которым двигался со своим войском Аттила, тогда не могли называться «югом России», «Украиной» или «регионом к югу от Москвы». Не будем подвергать сомнению осведомленность автора в области исторической географии и выскажем предположение, что он допустил подобные вольности во благо читателю, дабы легче было ему ориентироваться на арене исторических событий.

В заключение хотелось бы поздравить российских читателей — любителей популярной исторической и биографической литературы с тем, что они получили весьма добротную книгу об Аттиле, о котором прежде могли узнать лишь скупые сведения из энциклопедий и общих исторических трудов. Достоинств у этой биографии, написанной вполне достоверно и довольно живо, больше, чем недостатков.

I

В ожидании Бича Божия

Неужто конец света? Почти все верили, что он близок, а некоторые ждали его со дня на день.

Все навалилось враз: война, набеги, восстания, нищета, бандитизм, преступность и разврат. Повсюду царила ненависть — политическая, расовая, религиозная и социальная. Власть добывали через заговор и убийство и так же теряли ее. Привилегированные злоупотребляли привилегиями, пока еще не пробил последний час, и не питали иллюзий в отношении завтрашнего дня. Расточительству богатых не было предела, и жажда греховных утех не знала утоления, а нищета и страдания бедноты достигали крайней точки, и целые края находились в состоянии непрекращающегося бунта против властей. Крестьяне бежали с земли от грабежей и насилия варваров, регулярных войск, мятежников, дезертиров, благородных разбойников и бандитов с большой дороги. Все слои общества и все государственные структуры находились в противостоянии: борьба за трон, соперничество гражданских и военных чиновников, конфликты между центральной властью и крупными землевладельцами, тяжбы между латифундистами и арендаторами, грызня между христианами и язычниками, христианами и христианами, язычниками и язычниками, епископами и графами, крепостями с многочисленными гарнизонами и разного рода общинами, от городской коммуны до притона бунтовщиков, колонов и беглых рабов.

Так умирала Римская империя.

Плоды блистательных побед — бескрайняя территория и сотни покоренных племен и народов — стали причиной ее гибели.

Агония началась уже очень давно, и попытки разделить императорскую власть или, напротив, сконцентрировать ее в руках одного энергичного деятеля не могли ее остановить. Несмотря на все преобразования, Рим был везде, и Рима не было нигде.

В целях сплочения Империи, в 212 или 213 году был издан знаменитый Эдикт Каракаллы, по которому все свободные люди всех провинций получали «право римского гражданства» и становились — включая галлов — римскими гражданами. Действие эдикта не распространялось ни на вольноотпущенников, ни на иностранных наемников и колонов-иммигрантов, которых не предполагалось ассимилировать с коренным населением. В действительности это юридическое уравнивание в правах всего лишь закрепляло фактическое равенство, которое появилось в результате предшествующей политики Траяна, Адриана и Антонина Пия. Эдикт не имел больших последствий. Впрочем, он подтвердил законность институтов, существовавших в наиболее романизированных областях Империи. При этом Рим провозглашался скорее столицей столиц, нежели единой столицей Империи.

Распад Империи продолжался, и серия политических убийств, последовавшая за покушением на Каракаллу и его гибелью в 217 году, только ускорила процесс. Увеличение налогов и податей с граждан Империи привело к уклонениям от платежей и отказам от гражданства. Многие иммигранты, издавна жившие в Империи и имевшие право на гражданство, прилагали все усилия, чтобы его не получить. Римский гражданин, урожденный или получивший гражданство, не верил в будущее Рима и считал, что отныне защита Империи — дело наемников и «союзных» варваров. В императорский пурпур облачались выходцы из Сирии и Фракии, и не за горами было время, когда самые высокие гражданские и военные должности будут занимать вандалы, уроженцы Паннонии и франки.

Рим везде и Рима нет нигде. Какие бы чувства ни испытывали галлы в прошлом к римским завоевателям, они теперь совместно с легионерами отбивали атаки алеманнов и франков, вторгавшихся на их территорию. В 223 году, пока император Александр Север, финикиец, тщетно пытался изгнать персов из римской Месопотамии, алеманны возобновили свои нашествия. Дорогу им преградило галльское народное ополчение. Ненавидевшие Рим и романизацию галлы встали на борьбу с общим врагом. Александр Север послал гонца сообщить им, что идет на выручку во главе войска из сирийцев и наемников с Востока. Галло-римская армия возмутилась: неизвестно, что хуже — романо-сирийцы или алеманны! Галльские ирредентисты разошлись по домам, а между галло-римскими и римско-сирийскими легионами очень скоро наступил разлад, к тому же восточная стратегия крупномасштабных сражений не годилась против алеманнской тактики засад, мелких стычек, атак смертников и истребления мирных деревень. Потери росли, воины винили начальников, начальники — императора. Александр Север был убит у Майнца в марте 235 года во время военного мятежа, возглавленного его помощником фракийцем Максимином, который провозгласил себя императором. Он разжигал боевой пыл наемников, позволяя им всё и раздавая обещания, разорил земли алеманнов и перенес военные действия в придунайские области; однако он наобещал своим воинам больше того, что мог выполнить, и был ими убит.

В течение последующих тридцати лет галло-римляне остаются главными стражами северных и восточных границ Империи, не только отбивая новые нападения алеманнов, но и ведя упорную войну с франками, прочно осевшими по правому берегу Рейна от Черного моря до окрестностей Майнца. Италийские римляне сдерживали южных алеманнов, пытавшихся захватить их земли.

Но какие произошли перемены!

Во-первых, несмотря ни на что, натиск варваров становился все сильнее, угрожая стать неудержимым, а римский мир этого не замечал. Политики, сочинители исторических трактатов и прочие современники туманно объясняли его алчностью, врожденной тягой кочевников к перемене мест, притягательной силой океана, судьбой, капризом богов или игрой сил Зла.

Во-вторых, необходимость защищать свои границы во многих местах одновременно вынуждала Империю призывать одних варваров для борьбы с другими варварами. Целые племена их спешно включались в состав римской армии. За «федератами» закреплялись права на землю в обмен на поставку в войска требуемых контингентов. Военные поселенцы, так называемые «леты», в большинстве своем рейнского происхождения, должны были выступать в поход по первому сигналу и нести постоянную службу по охране границ. Они, конечно же, приобретали легкий налет романизации, но при этом «варваризировали» Империю. Им никак нельзя было полностью доверять, особенно в войне с их соплеменниками или родственными народами.

В-третьих, огромная территория Империи, административный, налоговый, военный и экономический гнет, слабость центральной власти и пугающая частота политических убийств и государственных переворотов порождали в провинциях всплески национализма, восстания и сепаратистские мятежи. Попытки отколоться происходили почти повсюду: в Малой Азии, Сирии, Египте, Галлии, Британии, Испании, якобы романизированной Германии, дунайских провинциях… И порой сепаратисты достигали впечатляющих успехов: Галлия избрала собственного императора, не признававшего власть Рима, и только военное поражение вернуло мятежную провинцию в лоно Империи; Сирия, «романизированная» Малая Азия и Египет объединились в «Восточную империю», во главе которой встал «самодержец» Септимий Оденат, а после смерти последнего в 267 году — его вдова «императрица» Зенобия; дунайский князь Авреол совершил поход на Медиолан, который ему удалось захватить, и император Галлиен, не сумевший ему помешать, был убит в 268 году своими военачальниками, которые с трудом повели контрнаступление, завершившееся в конце концов победой Рима.

И наконец, повсюду царила удручающая нищета, и даже не столько из-за поборов и злоупотреблений Рима, сколько по причине полного развала экономики и самоуправства латифундистов.

В качестве примера возьмем римскую Галлию. Уже с конца I века здесь устанавливается домениальная система, основанная на господстве крупных землевладельцев. Рядом с бесправными владельцами жалких клочков земли хозяин большого поместья чувствовал себя всемогущим. У него была укрепленная усадьба, превращенная в крепость, и собственная гвардия, его земли возделывали рабы и слуги или же крестьяне-арендаторы, часто вынужденные заключать договора на драконовских условиях. Однако его реальная власть этим не ограничивалась. Он беспощадно эксплуатировал свободных крестьян, которые в те тяжелые времена вольно или невольно переходили под его «защиту». Латифундист устанавливал для подвластных ему людей собственные законы, заставлял их отрабатывать барщину и отдавал на произвол управляющих и свирепых арендаторов, которые выжимали из поместья последние соки, отдавая хозяину только часть дохода в виде оброка. Запрет уходить с земли распространялся практически на всех, кто жил крестьянским трудом. Позднее римские законы только усилят этот крепостной гнет. Суровые наказания, невыносимый труд и злоупотребления латифундистов и их управляющих приводили к тайному бегству крестьян, а порой и вспышкам насилия. Беглые, беднота, разорившиеся крестьяне и безработные устраивали голодные бунты, громили все, что попадалось под руку, и захватывали целые области, организованно обеспечивая их оборону и хозяйственное использование. К 280 году эта вольница занимала около трети страны. Это были «багауды», люди, поставленные в Империи вне закона, жившие по собственным законам и всегда готовые дать вооруженный отпор «силам правопорядка», регулярным войскам и частным отрядам крупных землевладельцев.

Багауды сыграют не последнюю роль в жизни Аттилы. Их первое крупное восстание произошло в 270 году. Тогда началось «революционное крестьянское движение», организованная или, как часто говорят историки Галлии, «первая багаудия». Волнения то затухали, то вспыхивали с новой силой, но никогда не прекращались. Слово Bagaudae или Bacaudae по одной версии означало на кельтском «борцы», по другой — происходило от имени одного из вождей мятежников — Бага или Бака.

Багауды селились общинами, в которых были свои начальники и подчиненные, крестьяне, ремесленники, проповедники и воины; они добывали себе пропитание крестьянским трудом и отбивались от римских войск оружием, захваченным в боях или произведенным в собственных мастерских. К ним стекались все, кто искал лучшей доли: беглые рабы, крепостные, батраки, разорившиеся ремесленники и дезертиры. Они сторонились разбойников, но иногда устраивали совместные набеги на богатые поместья. Волнения происходили не только в Галлии, но и в Испании, Иллирии, Египте и даже самой Италии. Но то были восстания рабов, а не крестьянские войны, как в Галлии.

Багауды то объединялись с регулярными войсками и отрядами местной самообороны для борьбы против внешнего врага, то, наоборот, переходили к захватчикам, видя в них освободителей и надеясь затем поторговаться с ними. Какое искушение для агрессора заручиться поддержкой этой вольницы! Тем более, что в посредниках и предателях, как увидим далее, недостатка не было…

Несомненно, что сами огромные размеры Империи служили первой причиной ее уязвимости. В середине III века при императоре Валериане были получены неумолимые свидетельства того. Императору пришлось одновременно отбиваться от северных и южных алеманнов, франков, дунайских готов и персов. Валериан спешно привлекает к управлению страной своего сына Галлиена (253 год) и поручает ему оборону западных рубежей, а сам устремляется на персов, которые захватили Сирию. Валериан был разбит и захвачен в плен персидским царем Пором, которого римляне называли Шапуром, и в течение девяти лет царь, садясь на коня, использовал спину римского императора вместо подножки, а затем приказал живьем содрать с него кожу. Галлиен же после ряда несомненных успехов был убит — за то, что не смог остановить поход дунайских племен на Медиолан.

Настоящее возрождение стало возможно только благодаря гению императора Аврелиана. Начав свою карьеру полководцем при Клавдии II, он отогнал варваров от западных границ, вынудил готов капитулировать и оставил в тех местах необходимые войска, дабы не допустить возобновления готской угрозы, а затем встретил легионы «императрицы Востока» Зенобии, которая, придя на смену почившему супругу Септиму Оденату, встала во главе сепаратистов Сирии, Малой Азии и Египта, разбил ее и захватил в плен, уничтожив так называемое «Пальмирское царство». Став императором и возвратившись в Рим в 270 году, он укрепляет столицу, как ни один из его предшественников — «Аврелианова стена» сохранилась до наших дней. Но в это время от Империи отложилась Галлия, обремененная возобновившейся войной с франками, алеманнами и другими германскими племенами и кланами, которых все прибывающие новые пришельцы вытесняли на земли Империи, а также выступлениями багаудов, усугублявшими глубокий экономический кризис. Был избран «галльский император» Тетрик, которого Аврелиан хорошо знал по совместным походам против германцев.

Тетрика и его сына Тетрика II, разделившего власть с отцом, тут же накрыло волной бандитизма, захлестнувшего страну, восстаний колонов-варваров и разбойных нападений багаудов. Оба Тетрика были напуганы поглощавшей их пучиной анархии и тайно вошли в сношения с Аврелианом. Был разработан следующий план: Аврелиан вторгнется в Галлию и окружит войско Тетриков, галлы сдадутся на почетных условиях и перейдут под командование Аврелиана, а самих «императоров» сопроводят под эскортом в Рим. Все вышло, как и было задумано. Аврелиан жестоко подавил внутреннюю смуту. Тетрики какое-то время жили под надзором в роскошном особняке — как и Зенобия! Затем Тетрику-старшему вернули его прежнее достоинство римского сенатора и поручили управление одной из областей Италии…

Но всё та же проблема с огромной Империей: Аврелиан вознамерился покончить с персами, и в результате возникли трения с верховным командованием, а дальше — заговор командиров, убийство Аврелиана вольноотпущенником, расправа разъяренных солдат с заговорщиками и новый император — Тацит, семидесятипятилетний потомок великого историка. Тацит — все те же бескрайние просторы Империи! — предпринимает безумный поход на аланов, спустившихся с Кавказа и захвативших территорию современной Турции. Снова конфликт с верховным командованием, и Тацит убит после каких-нибудь восьми месяцев правления (276 год).

Аланы еще не раз встретятся на страницах этой книги. Это был удивительный народ. Пришли аланы неизвестно откуда, возможно, из Казахстана, теснимые другими кочевниками. В конце концов они осели между Волгой, Кавказом и Доном, став мирными пастухами, больше думающими о защите своих семей и стад, чем о расширении владений. Обороняли они главным образом восточные рубежи, откуда время от времени появлялись орды кочевников. Затем совершенно неожиданно аланы, как следует вооружившись, вторгаются на Северный Кавказ, а потом ценой невероятных усилий преодолевают Кавказский хребет, опустошают районы Батума, Тифлиса и даже Баку, после чего, точно по сигналу, возвращаются, откуда пришли, обремененные трофеями, явно не оправдывавшими тягот похода. Возможно, это было временное отступление, поскольку на другом берегу Волги были замечены угрожающие скопления грабительских шаек кочевников и нужно было где-то переждать, пока опасность не исчезнет. Но почему аланы двинулись в труднодоступные Кавказские горы, а не на север? Несомненно потому, что на русских равнинах обосновались достаточно энергичные и агрессивные народы, а также в связи с тем, что из центральной Руси полились пугающие орды, до странности похожие на те, что маячили на волжских берегах. Их целью, по-видимому, было Каспийское море. Римляне полагали, что эти кочевники пришли из Сибири. Итак, аланы оказались зажатыми с востока и с севера новыми пришельцами, а так как они ни за что на свете не желали столкнуться с могучими и страшными готами, обосновавшимися на западе и ставшими также хозяевами Меотиды (Азовского побережья), у них просто не было другого пути, кроме как с боями прорываться на юг.

Их дерзкое вторжение показало всем слабость Рима: границы Империи не были непреодолимы, а ее реакция — молниеносной. Другие варвары возьмут это на заметку. В конце концов, не желая затягивать войну и удовлетворившись захваченной добычей, аланы заключили предложенный римлянами довольно шаткий мир и ушли, подумывая о новых набегах (276 год).

Римляне и аланы снова начали все чаще сталкиваться с дикими ордами, появлявшимися в местах, в которых, казалось бы, их и быть не должно. Аланам они были знакомы несколько лучше, чем римлянам. Несмотря на свою храбрость и осторожность, аланы время от времени уже предоставляли право проезда их конникам и обозам.

Аланам даже пришлось смириться с тем, что некоторые из этих малоприятных кочевников оседали — конечно, в небольшом количестве и, в принципе, ненадолго — на их земле, большей частью на берегах Волги. Большой симпатии они не вызывали. И когда аланы отправились походом в Турцию, они не без некоторого смятения заметили, что несколько отрядов этих незваных гостей двинулись той же дорогой и даже ввязывались в стычки с ними, а потом так же неожиданно, как и пришли, ушли, и никто не знал, почему.

Это были, как впоследствии опишет их римский командир Аммиан Марцеллин, диковинные существа монголоидного типа, от которых воняло прогорклым маслом, отвратительно грязные и грубые, убивавшие ради удовольствия убивать и поджигавшие ради удовольствия поджигать. Они мало говорили, но испускали гортанные крики, похожие на хиунг, хианг, хун!

Это были первые мимолетные появления гуннов на юго-востоке Европы.

Они не отличались от множества других косматых варваров, грабителей и убийц. Ничто не предвещало того, что им предстоит объединить вокруг себя гигантские массы людей, совершить дальние походы и величайшие завоевания. О них вообще еще ничего не знали, считая заурядными разбойниками, которых рано или поздно удастся перебить. Их появление на исторической сцене осталось практически незамеченным: сколько других народов так же возникало из небытия, терроризировало мир в течение нескольких лет, а то и месяцев, и снова растворялось во мраке!

Совершенно необходимо проследить, хотя бы в общих чертах, эволюцию Римской империи с момента первого мимолетного появления гуннов до того дня, когда остро встанет вопрос римско-гуннских отношений. Долгая и полная кровавых битв борьба гуннов с Римской империей занимает главные страницы истории Аттилы — равно как и его предшественников, — и невозможно понять мотивы, способы и даже сами факты сменявших друг друга этапов этого ужасного поединка, не зная, как для него готовилась почва.

Аттила обрушился на римский мир. Следует вспомнить, как выглядел этот мир, какие события привели его к этому состоянию, в чем были его сила и его слабость.

Римская империя, союзниками, а затем врагами которой стали гунны, была двуглавой. Для осмысления политики Аттилы необходимо знать истоки и последствия этого раздвоения, неспособного сдерживать стремления к национальной независимости подчиненных и эксплуатируемых «провинций».

Несмотря на все зигзаги своей эволюции, Рим еще оставался Римом, но уже был не тот. Империя хотела быть экуменой, цивилизованным миром, цивилизованным в том смысле, который она придавала этому слову. Это стремление не раз будет объяснять поведение римлян в отношении гуннов, им объясняются союзы, войны и неожиданные смены курсов. Это был неизменный фактор. Но Аттила умел постигать и побеждать римских императоров, столь непохожих друг на друга; его дипломатия, его поведение, его войны и союзы всегда в значительной степени основывались на знании их личных способностей и характера, поэтому и нам стоит выяснить о них то, что было известно ему.

Рим, официально принявший христианство, ждал «Посланца Господня». Причины этого знать тем важнее, что они во многом объясняют, почему Аттила счел за честь быть «Бичом Господним».

Итак, в 276 году аланы согласились заключить мир. Но почему римляне не пожелали начать переговоры намного раньше, вместо того чтобы ввязываться в кровопролитную борьбу?

Тацит, как и Аврелиан до него, мечтал возродить Империю во всем ее величии. В славные времена Антонинов, особенно с правления Траяна до Марка Аврелия, Империя именовалась экуменой, то есть цивилизованным миром, — другими словами, миром, подвластным Риму. Эта экумена, не замечавшая других цивилизаций и презиравшая соседние варварские народы, должна была сохранять свое единство, несмотря на все различия составлявших ее частей.

Восстановив власть Рима над «Пальмирским царством» и Галлией Тетрика, Аврелиан провозгласил себя «восстановителем экумены». Восстановление экумены было главной идеей, смыслом существования всех этих беспокойных героев, которых позднее назовут «последними римлянами», это была неосуществимая мечта всех, кто не понимал, что мир развивается иначе.

После трагической гибели Аврелиана и бесконечных споров в Сенате императором был назначен Тацит, даже не претендовавший на верховную власть. Старик, слывший мудрецом и благодаря этому избранный, решил оправдать свое избрание, с энтузиазмом принявшись за восстановление экумены, ибо так он мыслил доказать, что действительно мудр! Он стал еще одной жертвой мечты об экумене.

Тяжелый кризис, вызванный последовавшими сразу друг за другом убийствами Аврелиана и Тацита, был прерван приходом к власти Диоклетиана, который стремился проявить себя решительным реформатором, устроителем экумены.

Далматинец Диоклетиан, уроженец Иллирии — он появился на свет в нынешнем югославском Сплите — решил навести порядок. Для поддержания единства Империи необходимо было перестроить систему управления. Так возникла тетрархия, что означает «власть по четвертям».

Один император — разумеется, он сам, Диоклетиан — становится воплощением римского единства, воплощением Рима, но территориально императорская власть распределяется между двумя императорами, каждый из которых получает титул Августа. Каждому Августу помогает в делах вице-император с титулом Цезаря. Цезарю доверяется командование примерно половиной всех территориальных войск его Августа.

Город Рим в этих условиях становится символом, производным от которого является название государства. При распределении территориальной власти он мог стать столицей империи, но это не было обязательным.

А пока что Август Диоклетиан обосновался в Никомедии на Пропонтиде (Мраморном море), защищая границы от Дуная до Евфрата, которые постоянно подвергались нападениям варваров, тогда как Август Максимиан избрал своей столицей Медиолан — Милан, обеспечивая защиту альпийских перевалов и путей сообщения с линией обороны по Рейну. Каждому Августу подчинялся его заместитель — Цезарь. Цезарь Диоклетиана, Галерий, устроил свою штаб-квартиру в Сирмии на Саве, а Цезарь Максимиана, Констанций Хлор — в Трире на Мозеле. В Риме не осталось ни августов, ни цезарей, но сам Диоклетиан и был «Римом».

Эта реформа — которая в конечном итоге приведет к разделению Римской империи на Западную Римскую империю со столицей в Риме или Равенне и Восточную Римскую империю со столицей в Константинополе — не решила проблем огромной территории и разноплеменного населения. Преобразования Диоклетиана носили оборонительный, военный характер. Император не мог разорваться, отбивая нападения и германцев, и персов, подавляя освободительные восстания в покоренных странах и крестьянские волнения дома. К внешним врагам добавлялись внутренние — багауды и узурпаторы, пытавшиеся создать свои собственные империи, как, например, римский флотоводец Караузий в Британии.

Максимиан, коллега-Август Диоклетиана, «восстановил порядок» в Галлии, истребив шайки разбойников и устроив резню багаудов, не утруждая себя необходимостью отличать опасных мятежников от мирных крестьян, и широко практиковал массовые казни и показательные расправы. Сам Диоклетиан стремился унифицировать Империю, превратить ее в абсолютную монархию, беспрекословно подчиняющуюся воле правителя. Любые проявления свободы подавлялись, свободные и полусвободные крестьяне и ремесленники практически уже не отличались от рабов. Повсюду учреждались профессиональные «коллегии», жившие по жесткому регламенту. Всё и вся подчинялось строгим правилам: найм на работу, способы производства, количество, качество, обмен, цены. Налоги превысили все границы разумного; на собрания христиан, уход с земли колонов и крестьян наложен запрет. Огромные массы людей, уставшие жить в страхе, только и желали, чтобы явился избавитель и положил конец издевательствам. Только Цезарь Констанций Хлор, носивший с гордостью титул Caesar Galliarum — Цезарь Галлии, являл собой образец умеренности и человеколюбия; ему практически удалось стереть из памяти народа жестокости Максимиана; он противился любым религиозным преследованиям и не исполнял деспотичных указов Диоклетиана; его даже полюбили! Увы, после отставки — согласно тетрархической конституции — Диоклетиана и Максимиана, он пробыл императором — Констанцием I — немногим более года (305–306 гг.).

Ему наследовал сын Константин, который станет «Константином Великим». Максимиан, не желавший уходить с политической арены, организовал заговор против него, но потерпел неудачу и покончил с собой. Узурпации, мятежи, войны между Августами и Цезарями следовали бесконечной чередой. Галерий, коллега-Август Константина, был изгнан из Италии узурпатором Максенцием, сыном Максимиана. Он создал собственное королевство в дунайских провинциях, только усилив там поборы и преследования, поэтому, когда он скончался в 311 году, Церковь усмотрела в этом «руку Господа», и простой народ в этом не усомнился. Всемогущему уже давно следовало вмешаться. И вот Константин провозглашает свободу вероисповедания.

Не раз пользовавшийся поддержкой епископов в борьбе с многочисленными соперниками, Константин издал в 313 году Миланский эдикт, в котором провозглашалась свобода вероисповедания и предоставлялись большие льготы христианской церкви, хотя император тогда еще к ней не принадлежал. Он утвердил постановления Никейского собора 325 года, объявившего ересью арианство — учение, которое возникло в Александрии и получило свое название по имени своего создателя — священника Ария. Ариане отрицали божественную единосущность Отца и Сына и не признавали божественность Слова, воплощенного в Сыне. Раскол между католиками, принадлежавшими к «римской» Церкви, и арианами, проклятыми этой Церковью, тем самым был лишь закреплен, что влекло за собой тяжелые последствия.

Константин считал себя повелителем экумены. И повелитель этот был христианином. Начиналась новая эра: неужто Господь наконец-то признал своих?

В 330 году Константин оставляет Рим и провозглашает столицей древний греческий город Византий, который станет Константинополем — городом Константина. Императорский деспотизм и рабовладение переживали свой последний расцвет. Со смертью императора 22 мая 337 года все рухнуло. Повсюду начались мятежи, возобновились братоубийственные войны. Нет, Господь так и не признал своих.

Все вернулось на круги своя! Узурпации, предательства, убийства, самоубийства, казни… Все чаще претенденты на императорский трон прибегали к помощи варваров, которые пользовались этим, чтобы осесть на римских землях.

Племянник Константина, Цезарь при Августе Констанции, Юлиан сумел в конце концов отбросить за Рейн алеманнов (август 357 год).

Он перенес столицу в свою «дорогую Лютецию». Констанций, виновный в возмутительных сделках с самыми сомнительными варварами, приревновал к его славе и повелел Юлиану направить на Восток свои лучшие войска, состоявшие главным образом из галлов. Легионеры взбунтовались и провозгласили Юлиана Августом (т. е. императором), даже не спросив его согласия. Вскоре Юлиан получил уже безраздельную власть (361 год).

Он был неутомимым воителем и мудрым администратором; его даже полюбил простой люд из бедных городских кварталов и крестьянских деревушек. В Галлии, освобожденной им от алеманнов, к нему относились с глубоким уважением и искренней симпатией. Забрезжила надежда на мир и благоденствие. И вот тут Юлиан неожиданно обрушился на христианство и вознамерился восстановить язычество! Он стал Юлианом Отступником.

Но почему?.. Реакция на постылые обряды, к коим он принуждался в детстве? Возможно, и даже вероятно.

Но, несомненно, сыграли свою роль и личные убеждения: Юлиан был язычником и не считал, что кто-нибудь может помешать ему оставаться им. Нельзя сбросить со счетов и экуменизм, его видение экумены: Империя не может быть сведена к христианской общине, католическим или арианским народам. По прихоти или злоупотреблению императоров христиане слишком осмелели, надо их поставить на место и не позволять им подрывать государственную религию, которая могла быть только языческой, традиционной, но и умевшей при необходимости возводить новых богов на свой Олимп. Разумеется, он не тронет богатых и могущественных христианских священников, сохранив популярность и влияние их церкви, поскольку прежде всего им двигала забота об общественном благе.

Но Юлиан был римским императором, а не одних только западных провинций. И вновь возникла проблема огромности Империи. Империя превыше всего! Юлиан решил, что пришло время покончить с персами, так уж сложились обстоятельства.

Персы уже когда-то расправились с одним римским императором. Они представляли для Рима постоянную угрозу, плод извечной ненависти. Но персы не были непобедимы: «император Пальмиры» Септимий Оденат умел нагнать на них страху!

Во времена Юлиана персидским шахом был Шапур II, которого сами римляне называли Шапуром Великим. Именно его требовалось победить.

Юлиан, отступник Юлиан, погибнет в войне с Шапуром. Империи снова было отказано в Милости Божией.

Империя снова погрузилась в пучину анархии. Императорами провозглашали детей, а иногда и младенцев. Повсюду узурпаторы и народные восстания.

Но когда император Валент был убит готами в сражении при Адрианополе в 378 году, его соправитель Грациан, правивший на Западе, назначил на его место сурового воина, «графа»{2} Феодосия, который стал императором Востока. Грациан, любивший только удовольствия и вызвавший всеобщую ненависть, был изгнан из Лютеции узурпатором Максимом — военачальником испанского происхождения, который командовал легионами в Британии. Города закрывали ворота при приближении ненавистного беглеца. Тем не менее Грациану удалось добраться до Лиона, где он покончил с собой. Феодосий от своего имени и от имени своего юного сводного брата Валентиниана II, теоретически правившего Италией, Иллирией и Африкой, признал Максима императором Галлии, Британии и Испании. Но Максим пожелал захватить еще и Италию. Он потерпел ряд поражений, солдаты взбунтовались и выдали его Феодосию, который приказал обезглавить его. Феодосий стал полновластным хозяином Империи.

Не был ли этот Феодосий I, который очень скоро станет Феодосием Великим, Посланцем Господа? В 380 году Феодосий крестился. Он мечтал о христианской экумене. По его приказу сносили языческие храмы, даже столь известные, как Александрийский Серапеум; все языческие обряды были запрещены под страхом смертной казни. Узурпаторов казнят, бунтовщиков, кто бы они ни были, беспощадно истребляют. В Фессалониках был убит один из римских военачальников, и Феодосий приказал произвести показательную расправу: солдаты согнали в цирк и перебили семь тысяч горожан. Разве так поступают Посланцы Господа? Архиепископ Миланский отлучил Феодосия от церкви. Тот совершил покаяние и был прощен. Человеку свойственно заблуждаться, и избыток рвения — это всего лишь избыток рвения… И Феодосий все-таки, возможно, Посланец Господа.

В последний раз вся власть в Империи была собрана в руках одного человека. Три года потратил Феодосий, чтобы укрепить трон своего сводного брата Валентиниана II, который должен был управлять одновременно и Галлией, и Британией, и Италией, и Испанией, и Иллирией, и «римской» Африкой… Феодосий выбрал для него столицей Трир, дав в главнокомандующие и наставники энергичного франка Арбогаста (или Аргобаста). В 391 году, когда Валентиниану исполнилось двадцать лет, Феодосий вернулся в Константинополь.

Увы! Силы Зла снова нанесли удар: Валентиниан нашел несносным надзор Арбогаста и покинул Трир, направившись во Вьенн. Арбогаст настиг его, произошло резкое выяснение отношений. Валентиниана нашли повешенным на дереве. «Самоубийство!» — заявил Арбогаст. «Убийство!» — возопили священники, и этого мнения придерживались почти все. И вот Арбогаст провозглашает Августом ритора Евгения, утверждая, что будет всего лишь его советником и главнокомандующим. Оба узурпатора объявили язычество государственной религией и обратились за поддержкой ко всем язычникам Империи. Феодосий, в свою очередь, призвал к «священной войне» во имя Христа. У Аквилеи Евгений был схвачен и обезглавлен, Арбогаст бежал и покончил с собой. Феодосий оказался истинным Посланцем Господа, доказательство было налицо, и никто больше в этом не сомневался.

Но на востоке снова сгущались тучи. Казалось, что некая сатанинская сила насылала неистребимых врагов. Феодосий перевел правительство Галлии в Арль, поскольку тяжело было организовать отпор захватчикам из находившегося под постоянной угрозой Трира. Купаясь в лучах славы, Феодосий какое-то время оставался в Милане, вкушал радость вновь обретенного внутреннего мира и покоя. Оттуда он слал приказы по наилучшему обустройству границ. Главная ставка делалась на верных крещеных варваров. Пока Господь еще не призвал его к себе, Феодосий разумно разделил власть между двумя своими юными сыновьями: Аркадий стал императором Востока, получив в наставники и главнокомандующие галла Руфина, Гонорий — императором Запада с вандалом Стилихоном в качестве наставника и главнокомандующего. Узы крови, связывавшие двух императоров, должны были сохранить единство экумены. Императорский орел отныне становился двуглавым. Господи, продли дни Феодосия Великого, дабы укрепилось воздвигаемое им здание! Смерть настигла императора в Милане, 17 января 395 года. Наступило всеобщее замешательство.

И это замешательство только усиливали тревожные вести, приходившие с востока. Те странные существа, мелькнувшие рядом с аланами во время их перехода через Кавказ, при императоре Таците, были всего лишь перебежчиками или, что вернее, разведчиками большого азиатского народа — гуннов. Говорили даже о двух народах, имевших, должно быть, общие корни: белых гуннах, вышедших к берегам Каспийского моря, и черных, более смуглых, гуннах, занимавших западные склоны Уральских гор. Черные гунны в 374 году переправились через Волгу и под предводительством своего вождя Баламира обрушились на аланов, кочевавших в степях между Волгой и Доном. Аланы бежали, переправившись через Борисфен (Днепр). Роксоланы и прочие сарматы, занимавшие пространства между Доном и Днепром, пропустили их при условии, что те пойдут дальше. И часть аланов добралась до самого озера Леман, подавляющее же большинство их осталось на месте и покорилось гуннам, которые теперь относились к ним как к союзникам и совместными усилиями вытесняли готов с их земель к западу от Борисфена.

Началось массовое переселение на европейский запад. Гунны и аланы теснили остготов, которые сгоняли с места вестготов, те — других германцев, в числе которых были и франки. Остготы создали настоящую империю на сарматских и скифских равнинах от Дона до Балтики. Баламир во главе войск гуннов и аланов разбил остготов, и их король Эрманарих покончил с собой. Остготы бежали, выталкивая дальше на запад вестготов, занимавших территорию к западу от Борисфена вплоть до Дуная. Вестготы часто вмешивались в дела Империи, выступая то врагами, то союзниками. Когда остготы были вынуждены признать власть гуннов, вестготы поняли, что скоро придет и их черед. Вестготы, скопившиеся на восточном берегу Дуная, должны были выбирать между бегством и капитуляцией. Единственным решением оставалось попросить убежища в Римской империи. Согласие было получено. Так гунны одним ударом захватили всю территорию до самого Дуная. Именно у этой реки поселятся их главные вожди. Но каким бы ни было влияние Баламира, гунны не представляли собой единого народа. Орды каспийских белых гуннов не участвовали в походе Баламира, а многие племена черных гуннов остановились далеко от Дуная и не поддерживали прочных связей с теми, кто вышел к окраинам Римской империи, наконец, часть гуннских родов, расселившихся вдоль Дуная и к востоку от этой реки, сохраняли независимость, подчиняясь своим вождям и признавая только родственные связи и союзы, заключенные между соседями. Некоторые мятежные галльские вожди находили у гуннов хороший прием: каждое племя было вольно заключать союзы, с кем пожелает. Одни намеревались захватить часть римской территории, другие предлагали Империи свои услуги по защите ее границ — естественно, на выгодных для себя условиях.

Феодосий знал об этом. Он знал также, что гунны быстро поглотили все запасы, захваченные у готов, что они не умеют возделывать землю и могут жить только грабежом или службой в наемниках. Феодосий брал их на свою службу, манипулировал ими: использовал в борьбе с готами, сумевшими отстоять свою независимость, заключал союзы с белыми гуннами, чтобы держать в узде черных, и, признавая всех дунайских гуннов своими союзниками, натравливал одно племя на другое. В конце концов, разве эта ловкая политика не обеспечивала спокойствия Империи?

Но в Империи мало знали об этой политике, и неожиданное известие о новых пограничных стычках на Дунае, столкновениях между гуннами и германцами, между самими гуннами и самими германцами вызвало панику, как только стало известно о смерти Феодосия. Положение вдруг предстало в ином свете, эйфория улетучилась: Феодосий мертв, Империя разделена надвое и оба императора совершенно неопытны. Что станет с нами завтра? Все предвещало наступление черных дней — соперничества, братоубийственных войн, вторжений, восстаний…

Епископы отправились в Рим молить святых Петра и Павла о заступничестве, надеясь услышать свыше слова утешения. Но святые молчали. Отшельники, затворники, языческие ведуны и прорицатели все в один голос возопили: Небеса прогневались. И христианские моралисты нашли устрашающее объяснение: нельзя ждать от Господа милосердия, ибо мир — экумена — не следовал его законам, везде только ненависть, война, убийство, разврат, воровство и гнет. Чаша гнева обманутого Бога, ждавшего, что люди останутся верны Образу его, переполнилась. Пробил час расплаты. Придет вершитель Его мести — Бич Божий.

Феодосий умер в тот день, когда в деревянном дворце на берегу Дуная родился Аттила.

II

Блестящая юность

Сын короля? Аттила, во всяком случае, так и будет говорить. Но когда он родился (видимо, в начале 395 года), короля гуннов в собственном смысле слова просто не существовало — по крайней мере, одного.

Во главе каждой орды стоял свой вождь, избираемый воинами, а воинами были все гунны, способные носить оружие. Но вождю часто помогал управлять племенем один из братьев или сыновей, который становился наиболее вероятным преемником.

Дальние походы, совсем не похожие на обычные грабительские набеги, способствовали сосредоточению всей власти в одних твердых руках и установлению военной иерархии. Нельзя с полной уверенностью утверждать, что Баламир был вождем большого племени: он считался прославленным воином, достойным возглавить крупномасштабную кампанию. Во время длительного перехода войска сливались, перемешивались, и образовавшиеся орды признавали одного командира или нескольких военачальников, умевших договориться друг с другом. Так зарождались «королевские» фамилии, и передача власти от брата к брату практиковалась чаще, чем от отца к сыну. Продвижение по параллельным или даже разным маршрутам приводило к назначению «полководцев», которые часто не могли постоянно поддерживать связь друг с другом, да и не слишком об этом заботились. Это, в свою очередь, приводило к появлению других «королей» и королевских фамилий, которые могли случайно сталкиваться в бою или объединяться для войны против общего противника. Другие кланы предпочитали вести более оседлый образ жизни, довольствуясь набегами и грабежами в ближайших землях и время от время перебираясь на новые территории. У них также были свои царьки и более или менее отлаженная система передачи власти по наследству.

Об отсутствии сильных королевств гуннов свидетельствует и тот факт, что кочующие племена разделялись и выбирали стойбища по своему усмотрению и пользовались абсолютной свободой принятия решений, заключая такие союзы, что зачастую оказывались противниками в бою. Но большие племена, образовавшиеся в результате слияния нескольких родов, оставались неделимыми и управлялись «королем» или, в большинстве случаев, «королями» — братьями или отцом и сыновьями. В таких случаях один из соправителей, и далеко не всегда старший по возрасту, доминировал над другими, особенно во время визита «послов» и обсуждения условий военных союзов.

Поскольку война была средством существования гуннов, они сражались постоянно, как за себя, так и за тех, кто пожелал их нанять. В первом случае надо было награбить как можно больше, во втором — продаться как можно дороже. Для этих наемников политические предпочтения не играли никакой роли. Кочевая жизнь не способствовала ни развитию сельского хозяйства, ни освоению ремесел. Грабеж и наемничество были их единственными источниками дохода и любимыми занятиями, которые они всегда старались совмещать.

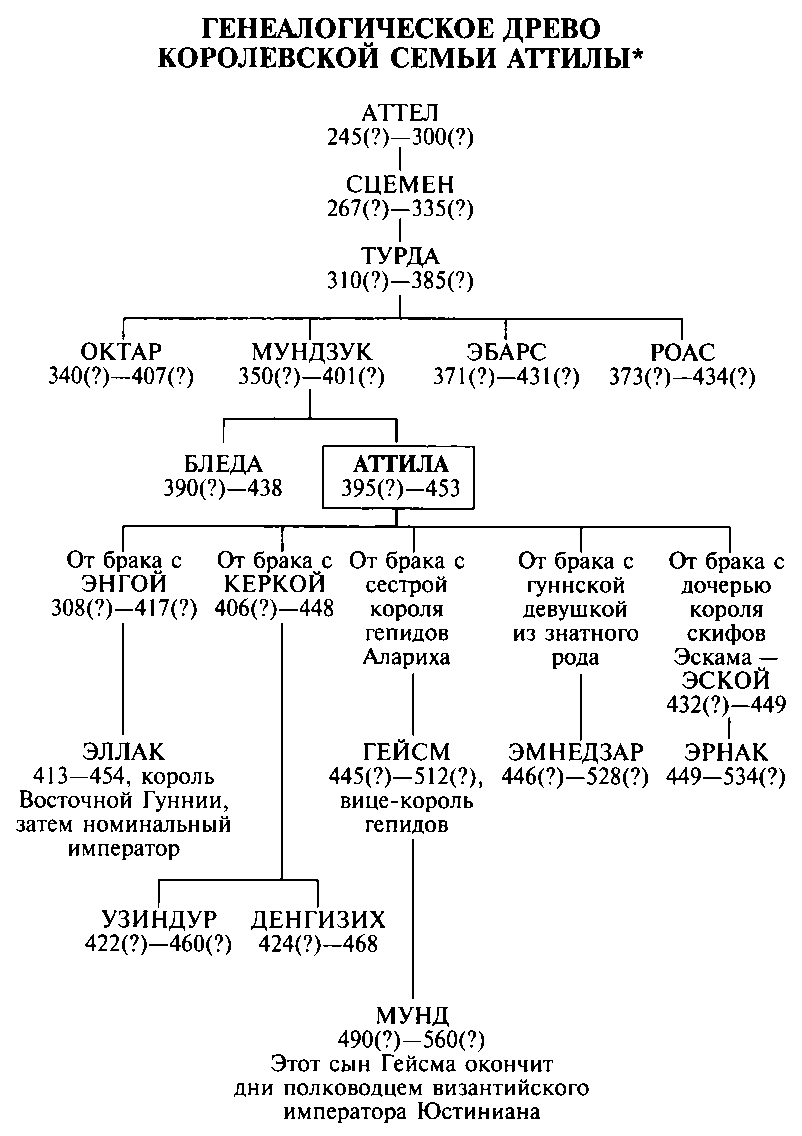

Баламир умер вскоре после того, как обосновался на Дунае, успев порадоваться переходу под его власть части остготских племен Эрманариха. Самым большим племенным союзом теперь управляли четыре брата, «суверенные вожди», которые были сыновьями Турды и правнуками Аттеля (одним из названий Волги в то время было Аттель). Четыре соправителя звались Октар, Мундзук, Эбарс и Роас. Старший, Октар, считался главным, но его чаще других тянуло ввязаться в какую-нибудь авантюру, и он то и дело заключал союзы с соседними племенами, чтобы пускаться в рискованные походы. Следующий брат, Мундзук, в большей мере был «администратором» и чаще оставался в главном лагере племени, который, должно быть, находился где-то к северу от современного Линца, но определенно на восточном берегу Дуная. Возможно, именно там появился на свет его сын Аттила, в одном из тех деревянных «дворцов», которые строились для вождей гуннов, когда они намеревались провести достаточно продолжительное время на одном месте.

Сколь бы крупным ни было «королевство» сыновей Турды и какое бы влияние оно ни оказывало на другие племена, его положение не было уникальным. Сильную орду удалось сколотить другому великому вождю — Ульдину, всадники которого считались лучшими среди всех дунайских гуннов. Ульдин установил прочные связи с «римскими» задунайскими легионами. Он даже обменялся «послами» с вандалом Стилихоном, полководцем-наставником императора Западной Римской империи Гонория. Это подвигло Мундзука направить «легата» с приветствием императору.

Детство Аттилы сильно отличалось от детских лет его отца и дядьев. Те были настоящими кочевниками и появились на свет в кибитках или наспех поставленных шатрах, а не в деревянных теремах. Большая часть конников скакала далеко впереди тяжелых повозок, на которых ехали женщины и дети вместе с добычей и запасами еды — довольно небольшими, поскольку они постоянно пополнялись за счет грабежа. Обоз охранялся с флангов и с тыла, а самые резвые всадники сновали между выдвинувшимся вперед войском и обозом. Все вместе собирались в момент трудных переправ через реки, для чего приходилось сооружать деревянные мосты и плоты, а некоторые повозки становились амфибиями.

Аттила родился во время необычно продолжительной остановки. Конечно же, он часто покидал «дворец» и трясся в кибитке, но всегда возвращался домой. Вместе со сверстниками он осваивает борьбу, искусство владения оружием, особенно кинжалом, и стрельбу из лука. Слишком рано он начинает ездить верхом и приобретает характерную черту всех гуннов — кривые ноги. Вопреки легенде, его щеки не покрывали искусственные шрамы: ни один из лично видевших его современников не засвидетельствовал этого, а Проспер Аквитанский вспоминал о безмятежном выражении его лица.

Нанесение шрамов на лицо практиковалось всеми гуннскими воинами с целью запугать противника, а главным образом мирных поселян, подвергавшихся набегам. Часто довольствовались глубоким порезом, оставлявшим уродливый шрам, чем страшнее, тем лучше, но иногда прибегали к более сложной операции: щеку разрезали, а затем сшивали так, чтобы щетина могла прорастать изнутри шрама. Таким образом, война и грабеж были источниками существования гуннов, а запугивание врага являлось осмысленной тактикой, элементами которой становились искусственные шрамы, шлемы с рогами, нарочито варварское одеяние из шкур животных, грубо выделанной кожи и тканей кричащих расцветок. Неизменным атрибутом гуннов была ужасающая вонь, исходившая от них.

Однако, если боевые шрамы (равно как нелепая, точно на огородном пугале, одежда и тошнотворная вонь) по-прежнему были в чести, то искусственные порезы применялись все реже и, возможно, практиковались в основном у разведчиков и воинов передовых отрядов. Ни одно из дошедших до нас описаний Аттилы не позволяет думать, что он подвергался подобной операции. Зато известно, что у него были необычайно большая голова, заостренный подбородок, выступающие скулы, крупный и длинный нос с приплюснутым кончиком, вероятно, каштановые волосы, выкрашенные в рыжий цвет. Он был небольшого роста, по свидетельствам современников — не более метра шестидесяти сантиметров. Щеки покрывала редкая растительность, которая к подбородку превращалась в густую, но вытянувшуюся узким клинышком бородку. Глаза черные, глубоко посаженные, с пронизывающим взглядом. Хотя большинство признает, что красавцем он не был, это еще не означает, что он был чудовищным уродом. Аттиле часто хотелось внушать страх, и большинство говоривших с ним запомнили перекошенное гневом, налитое злобой или застывшее холодной маской лицо, которое не приходилось видеть его близким и боевым друзьям. Его лицо было худощавым, но все-таки с довольно гармоничными чертами, и сразу говорило об остром уме, что, однако, не исключало первобытной дикости.

Юный Аттила вел жизнь варварского принца со всеми присущими ей парадоксами. Вероятно, уже в детстве он освоил азы латыни, и вполне возможно, что в период нормализации отношений между Римом и его отцом ему давал уроки учитель латинского языка, живший в дворце. Позднее он приступит и к изучению греческого.

Правда, юный принц недолго оставался в варварском мире: чрезвычайные события вскоре перевернули всю его жизнь.

Мундзук умер в 401 году, когда его сыну Аттиле было лет шесть. Октар по-прежнему затевал одну авантюру за другой, нарушая договоренности с Империей. Правда, его опасно участившиеся рейды за Дунай были направлены в основном против готов и бургундов, пришедших с берегов Вислы и заселивших весь дунайский запад до Герцинского леса и долины Майна. Роль «суверенного вождя» перешла к Роасу, серьезному и относительно сдержанному политику, способному вести переговоры с иностранными державами. Эбарс занялся связями с другими гуннами и, если можно так выразиться, внутренними делами.

Роас старался поддерживать максимально корректные отношения с императором Гонорием, что было нелегко изза выходок Октара. К тому же ему было известно о стремлении гуннского короля Ульдина монополизировать дружбу с Римом и о его беспрестанных предложениях услуг Империи. И тогда Роас предложил наставнику императора и военачальнику Стилихону направить к нему знатного римлянина, способного на месте оценить его политику и возможности честного партнерства. Стилихон согласился и отозвал от двора вестготского короля Атанариха — который, кстати, уже начал вызывать у него беспокойство — юного аристократа Аэция и направил его в окружение Роаса. В 405 году, к моменту прибытия, этому весьма даровитому юноше было пятнадцать или шестнадцать лет. Он понравился Роасу, и Роас ему также пришелся по душе. Аэций познакомился с десятилетним Аттилой, который взрослел гораздо быстрее, чем рос. Юноша и ребенок прониклись к друг другу взаимной симпатией. Аэций вызвал некоего образованного уроженца Паннонии, который не только преумножил знания Аттилы в области латыни, но и приобщил его к изучению греческого.

А тем временем разворачивались грандиозные события. В Италию вторглись внушительные силы вестготов под предводительством Радагеза. Стилихон, отбросив все сомнения, призвал на помощь гуннов Ульдина. Великолепная конница гуннов проявила чудеса храбрости и внесла немалый вклад в победу Стилихона под Флоренцией. Радагез был схвачен и обезглавлен, половина его войска перебита, а оставшиеся бежали, преследуемые гуннами.

Аланы, жившие между Доном и Волгой, устали от гнета гуннов, которые эксплуатировали этих несчастных, бывших своих врагов, формально ставших союзниками. И многочисленные контингента аланов направились в районы Лемана и Альп, куда еще раньше бежали первые волны их соплеменников. Продолжая движение, они проникли в Галлию почти одновременно с вандалами. Часть аланов осталась в районе Баланса и к югу от Луары, тогда как вторгшимся вандалам частично удалось осесть в окрестностях Байё и Кана. Впервые появившись в этих местах в конце 406 года, и те и другие будоражили Галлию в течение почти четырех лет, и только угроза обращения к гуннам в борьбе против них помогла вытеснить большую их часть в Испанию.

Бургунды, осевшие на территории между Арденнами и Рейном, без конца подвергались нападениям со стороны других варваров из долины Майна, а также гуннов Октара. Император Гонорий, уступив их просьбам, предоставил им право проживания в Гельвеции, откуда они распространились по всему юго-востоку Галлии. Октар обрушился на тех, кто задержался у Майна, и, одержав победу, отметил успех с таким размахом, что упился до смерти. Из «суверенных вождей» королевства Турды остались двое: Роас и Эбарс.

Роас усилил дипломатическое давление на императора Западной Римской империи Гонория, прислушавшись к совету своего друга Аэция, рекомендовавшего ему установить отношения с императором Восточной Римской империи — Феодосием II, который в 408 году сменил у власти своего отца Аркадия. Феодосия больше заботила судьба дунайских провинций, которые составляли основу его империи, к тому же Гонорий сделал ставку на Ульдина и не был заинтересован в реальном союзе с Роасом. Кроме того, Гонорий ревновал к славе своего наставника, вокруг которого коррумпированные придворные всегда плели сеть заговоров и интриг, и решился на убийство Стилихона, вандала, которого многие авторы называли «последним римлянином». Стилихон, похоже, был единственным, кто мог осуществить союз Западной Римской империи с «королевством» Роаса. Аэций же, которому тогда было около двадцати, уезжает в Рим, где его ждали удачная женитьба на богатой патрицианке и головокружительная карьера с трагическим концом.

Его советы Роасу принесли свои плоды: Феодосий принял предложения Роаса и даже назначил его римским полководцем! Был заключен договор, по которому Дунай считался границей Империи и гунны не имели права переходить с его северного берега на южный, кроме как по просьбе императора в целях совместных военных действий. В оплату жалованья и соблюдения условий союза Роас ежегодно получал из Константинополя 350 фунтов золота.

Почти в то же время Феодосий II заключил аналогичный союз с Ульдином. Разница состояла лишь в том, что от Ульдина тотчас же потребовали выступить против гота Гайнаса, который состоял на службе Империи, но поднял мятеж и провозгласил себя императором на территории между Дунаем и Рейном. Ульдин становился единственным признанным военачальником и полномочным «королем» гуннов и мог оставаться к западу от Дуная сколько хотел. Во главе своей несравненной конницы он направился к лагерю Гайнаса, рассеял его орды, захватил его самого, лично обезглавил и направил изящно упакованную голову поверженного врага императору Феодосию, который оценил подарок, добавив еще один кошель золотых к установленной плате.

Необходимо было что-то предпринять, чтобы снискать не меньшее расположение императоров, чем этот Ульдин, и Роас предлагает Гонорию в залог дружбы принять при императорском дворе одного из членов своей семьи. Это должно было свидетельствовать о вере в единство двуглавой империи и желании заявить о преданности обоим правителям. Гонорий посоветовался с Аэцием и принял предложение в весьма лестных выражениях. В 408 году Роас направил к нему члена королевской фамилии, своего племянника, сына великого Мундзука, юного друга Аэция — тринадцатилетнего Аттилу.

Часто Аттилу и Аэция называют заложниками, соответственно, Гонория и Роаса. Однако в данном случае смысл этого слова несколько иной.

В обычном понимании заложник — это пленник, которого удерживают, заставляя его близких выполнять те или иные условия. Жизнь его находится под постоянной угрозой в течение всего времени, пока идет торг между сторонами. При заключении договора тот, кто сомневался в честных намерениях другой стороны, мог потребовать заложников из числа достаточно высоко чтимых лиц, с которыми хорошо обращались, пока договор соблюдался, но которых ждала мучительная смерть в случае предательства.

К Аэцию и Аттиле это никоим образом не относилось.{3} Они были так называемыми «почетными заложниками», то есть своеобразным залогом дружбы. Они тоже подвергались определенному риску в случае разрыва, но в меньшей степени, чем можно было бы подумать. На них распространялся своего рода дипломатический иммунитет. Они были не пленниками, а гостями, которых один правитель принимал у себя по просьбе другого правителя в знак высокого расположения. Заложник-гость становился живым свидетельством уважения, которое его господин испытывал к принимающей стороне. Обычно таким «заложником» становился молодой человек, чей господин хотел показать, что время, проведенное им при дворе принимающего правителя, станет для него полезной стажировкой, которая положительно скажется на становлении будущего государственного деятеля и предрасположит его к пониманию союзника и сотрудничеству, когда он займет высокий пост в своем отечестве. Заложник-гость, как правило, следовал за хозяином во всех поездках, но при этом пользовался большой свободой передвижения и мог возвратиться домой, когда бы этого ни пожелала его сторона. Этим определялась и роль посла-посредника, которую часто играли «почетные заложники».

И вот Аттила — при дворе Гонория, то в Риме, то в Равенне. Какая перемена! Он видит роскошь, разврат, пороки и интриги. С ним обходятся как с юным принцем, каким он в сущности и был и каким его воспринимали эти «римляне», все больше полагавшиеся на «суверенных» и прочих вождей варваров в деле защиты и укрепления столь обветшавшей Империи!

Какая перемена! Из деревянного терема — в мраморный дворец, от сырого мяса к изысканнейшим блюдам, из звериных шкур в тогу, от вони гуннского кочевья к благовониям римского двора, от размахивающих руками и орущих воинов Роаса к эротическим танцам и песням артистов Гонория!

Принял ли Аттила все это или отверг? Выдвигались обе версии.{4} Истина, скорее всего, где-то посередине. Он не мог не приспособиться к окружавшей его среде хотя бы в силу необходимости. Он одевается просто, но на римский манер, ограничивается только самыми простыми блюдами императорской кухни, заводит друзей, говорит медленно, на примитивной, но правильной латыни, всерьез занимается греческим и становится неплохим эллинистом. Какой огромный культурный разрыв между Аттилой и его отцом, дядьями! Аттила наблюдает и оценивает общество Империи времен упадка, легко усваивает историю Рима и Византии, постигает все надежды и страхи Империи в отношении варваров. Он узнает, в чем сила Империи и в чем ее слабость. Оставаясь для придворных тайной за семью печатями, он разберется в их устремлениях, менталитете, сомнениях, ожиданиях, тайном соперничестве в борьбе за власть. Из контактов двух императоров и двух дворов и тех поездок в Константинополь, которые он мог совершить, Аттила уяснил, что некоторая «римская» солидарность еще существует, но в политике и нравах правящих кругов господствует восточное влияние.

Продолжительное пребывание в Италии сыграло неоценимую роль в его становлении. Он узнал о многом, что могло бы помочь ему в возможной борьбе с Империей. Познакомился с влиятельными людьми, начиная с самого Гонория и заканчивая его министрами, фаворитами, полководцами и дипломатами. Он развил собственное врожденное чутье дипломата, которое особенно отмечали все его биографы.

Происходя из довольно примитивного народа, склонного к постоянной агрессии, уверенного в своих силах и жаждавшего господства, он с удовлетворением отмечал наряду с последними крохами наследия славного прошлого многочисленные проявления упадка некогда великой Империи. Римляне еще пытались бороться за существование, но большинство жило только сегодняшним днем, несмотря на страх перед будущим, а может быть, и благодаря ему. Аттила не участвовал в императорских оргиях и не дал вовлечь себя ни в одну интригу, всегда сохраняя редкостное самообладание. Варвар, которого Рим рассчитывал «цивилизовать» на свой манер, с радостью взирал на разлагающийся, агонизирующий «старый мир», на который он уже мечтал нагнать страху, использовать его в своих интересах и, если получится, подчинить собственному закону.

Он часто видится с Аэцием и несколько раз навещает Роаса за Дунаем, шлет обоим дружеские письма. Но в 411 или 412 году до дунайских гуннов дошли известия о тяжелом положении их кавказских собратьев. Роксоланы, метиды, аланы и даже колхи, появившиеся с другой стороны горных хребтов, напали на гуннов, которые к тому же еще сражались и друг с другом, будучи связанными союзами с разными противоборствующими сторонами.

Эбарс отправился в поход, уведя с собой часть отрядов, «суверенным вождем» которых он считался, а также многочисленные контингента, выставленные другими племенами дунайских гуннов. По пути в его армию вливались кочевые племена, а также наемники, которых он вербовал в других варварских кланах. Он шел водворять порядок на Кавказе!

Роас остался единственным «суверенным вождем» в дунайском гуннском «королевстве». Он призывает к себе племянника Аттилу, которому уже было около семнадцати и который получил основательный, можно даже сказать, капитальный опыт.

На Кавказ! Похоже, эти гунны уже повсюду! Откуда мог выплеснуться этот поток? Как вообще стала возможной такая экспансия? Как могли сохраниться остатки общности между группами гуннов, которых разделяли столь огромные расстояния? Гипотез много, а ответа нет.

Многие исследователи утверждают, что гунны произошли от хионг-ну — монголов из Маньчжурии и северного Китая, от которых Поднебесная империя вынуждена была отгородиться Великой стеной. Другие, начисто отвергая эту идею, полагают, что гунны — это куан-лун или хуан-лун, монголы из района к северу от Тибета, к западу от хионг-ну и к востоку от Памира. По другим версиям, гунны спустились с Алтайских гор, были сибиряками с берегов озера Байкал или оказывались маньчжурами, которые откололись от восточных маньчжур и ушли с берегов Японского моря в Монголию, где их лица претерпели определенные изменения.

В этом споре всегда сталкиваются антропологи с историками. Разрешить его достаточно трудно, так как то, что одни считают «прародиной», другие принимают за место временной остановки и исходный пункт последующего расселения. Но разве можно вообще быть уверенным в реальных истоках какого бы то ни было народа?

По одной из популярных гипотез происхождения гуннов, родиной этого народа в незапамятные времена была Корея. Перенаселение могло привести к массовому исходу в разных направлениях как на запад, в Маньчжурию, так и к северу от Тибета вплоть до Памира. Одни этнологи указывают на различия найденных скелетов, которые не увязываются с теорией о едином происхождении, другие допускают сосуществование в Корее в далекие доисторические времена нескольких человеческих типов, из которых один остался доминирующим, а остальные разбрелись по свету. Затем выяснилось, что боевые приемы нападения и обороны древних корейцев в войнах с Китаем были те же, что и у хионг-ну и даже хуан-лун, а свойственные им качества — отвага, настойчивость, упорство в обороне — были типичны и для азиатских гуннов. Позже установили сходство в устройстве поселений, вооружении, домашней утвари и предметах искусства. Однако оседлый образ жизни и земледелие корейцев невозможно было увязать с кочевым народом гуннов, не имевшим представления о земледелии, но тут же нашлись ученые, которые указали на большие группы оседлых азиатских гуннов, располагавшихся на равнинах и плоскогорьях к северу и северо-западу от Китая, нравы которых не имели ничего общего с укладом отколовшихся гуннов-кочевников.

По каким же дорогам они шли?.. Был ли это один путь для всех или сразу несколько направлений? Конечно же, не может быть и речи об одной массовой эмиграции или серии волн переселения по одному проторенному маршруту. Гунны могли пройти к северу от Алтая, через впадину, которая стала озером Балхаш, к северу и югу от Небесных гор — Тянь-Шаня, к северу и югу от Крыши мира — Памира. Дороги вели к югу от Урала, к Аральскому, затем к Каспийскому морям, оттуда — на Кавказ и на Волгу. Большие колонии «белых гуннов» закрепились в каспийском регионе, «черные гунны» осели в уральском, однако расселение не завершилось и из этих районов концентрации выплескивались новые волны переселенцев. Но, кочуя по свету, гунны уже сохраняли связь с основными базами и помнили, откуда пришли. Между Волгой и Дунаем образовалась связующая цепочка поселений оседлых гуннов. Стратегическая система таких стойбищ обозначила пути, по которым гунны пробирались с одного конца Империи до другого. Намерения и сила этого народа, кочевавшего на огромных пространствах и ставшего соседом Империи, уже начинали вызывать беспокойство в Константинополе.

Как только Эбарс получил сведения о положении на Кавказе, он спешно собрался в поход. Роас, должно быть, завидовал ему, так как вынужденное бездействие начинало его тяготить. Ведь в это время вестготы Алариха разграбили весь Балканский полуостров, а после гнусного убийства Стилихона императором Гонорием вторглись в саму Италию, и в 410 году Аларих взял штурмом, разграбил и сжег Рим! А Гонорий, укрывшись в защищенной болотами Равенне, даже не призвал на помощь гуннов Роаса! И Роас решил ждать: рано или поздно он еще понадобится.

Но что его выводило из себя, так это терпимое — зачастую поневоле! — отношение Западной Римской империи ко всем этим франкам, вандалам, бургундам и даже вестготам, которые оседают в Галлии или перебираются в Испанию и Северную Африку, тогда как он, римский полководец, не имеет права даже ступить на другой берег Дуная. Это определило его политику. Будучи «союзником» Рима, он считает себя — и желает, чтобы таковым его считали другие, — территориальным правителем задунайского края и не упускает случая напомнить об этом обоим императорам: никто не проникнет на «его» земли без его согласия.

Пока что его претензии игнорировались. Вскоре после своего возвращения Аттила предпринял ряд поездок по основным гуннским племенам к северу и востоку от его родного клана и понял причину такого отношения: несмотря на заключение союза, Константинополь вел тайные переговоры с не-гуннскими народами, чтобы в нужный момент натравить их на гуннов. Пока что Аттила не мог ничего сделать, кроме как сообщить об этом Аэцию, будучи уверенным, что и тот возмутится подобным двурушничеством и через своих многочисленных легатов, отправлявшихся из Равенны в Константинополь, убедит Византию отказаться от этой игры.

О весьма длительном периоде жизни Аттилы, с восемнадцати до двадцати шести лет, т. е. с 413 по 421 год, мало что известно. Тем не менее, хотя мы не можем установить точную хронологию событий, но можем с уверенностью утверждать, что деятельность Аттилы была разнообразна и всегда большой политической важности.

Роас призвал племянника, чтобы приобщить его к управлению страной. У него имелся и другой племянник, старший брат Аттилы — Бледа, но тот был туповат и к тому же пьяница. Однако это не мешало дяде нежно его любить и делать все, чтобы заставить его взяться за ум, но ответственного поручения старшему племяннику доверить было нельзя. С отъездом Эбарса потребовался помощник, и Роас послал за Аттилой. Нет подтверждений ни достаточно распространенному мнению о недоверии в отношениях между племянником и дядей, ни будто бы проявленному Аттилой нетерпению заполучить власть.

Как уже говорилось, одним из первых выполненных Аттилой заданий был объезд соседних дунайских племен. Затем Роас поручает ему ведение пропаганды, т. е. внушение другим гуннским вождям мысли, что он, Роас — самый главный. Следовало уважать их «независимость», но при этом убедить их признать Роаса и его преемников — а значит, и самого Аттилу — верховным вождем, кем-то вроде императора. То маня пряником, то грозя кнутом, рассыпая подарки вперемежку с угрозами, понимая, что, работая на Роаса, он работает на самого себя, Аттила блестяще справляется с поручением. Об этом становится известно Аэцию и обоим императорам.